2013年に放送された『プロフェッショナル 仕事の流儀』で、イチローさんがこんなことを言ってました。

ヒットを4000本打った今は、バッティングが楽しくない。でも1本も打ってない18歳の僕は「バッティングはめちゃくちゃ楽しい」って言ってたんです。

イチローさんと自分を比べるのも気がひけるのですが、当時僕はイチローさんのこの言葉と出会い、「いやぁ、ほんとそれ。わかるわぁ」と膝を打ったのです。

「書く」ことを仕事のひとつにしてる僕は、「書く」ことを純粋に楽しめない。でも、やめられない。

そのアンビバレントな状況に、「書く」ことについての手がかりがあると思うので、今日は深掘って考えてみることにします。少しばかりお付き合いを。

「書く」ことを無邪気に楽しめなくなった

記事を1本も世に送り出してない小学生の頃。僕は「書く」ことが好きでした。

「400文字詰めの原稿用紙の最後のマスで、ぴったり文章を終わらせる」ということに関しては、日本、いや世界を見渡しても僕の右に出る者はいなかったんじゃないか。(海外に原稿用紙があるのかはわからないけれど)。

頑張る方向性が違う気がしますが、ともかく当時の僕にとって「書く」ことは楽しいことだったわけです。

かたや、編集者になって以来、たぶん2000本以上の記事をつくってきた31歳の頃。僕は「書く」ことがつらくなっていました。

いちおう僕が登壇する「作文の教室」の告知も兼ねたエッセイなので弁明しておくと、「書く」ことが嫌いだった、というわけではありません。ただ、小学校の頃のように、無邪気には楽しめなくなっていたんです。

「書く」ことは「考える」こと

人には人のバッティングフォーム、人には人の乳酸菌があるように、100人いたら100通りの「書く」があるので、あくまでも個人的な話だと思って読んでほしいのですが。

僕にとって、「書く」ことはほとんど「考える」ことです。

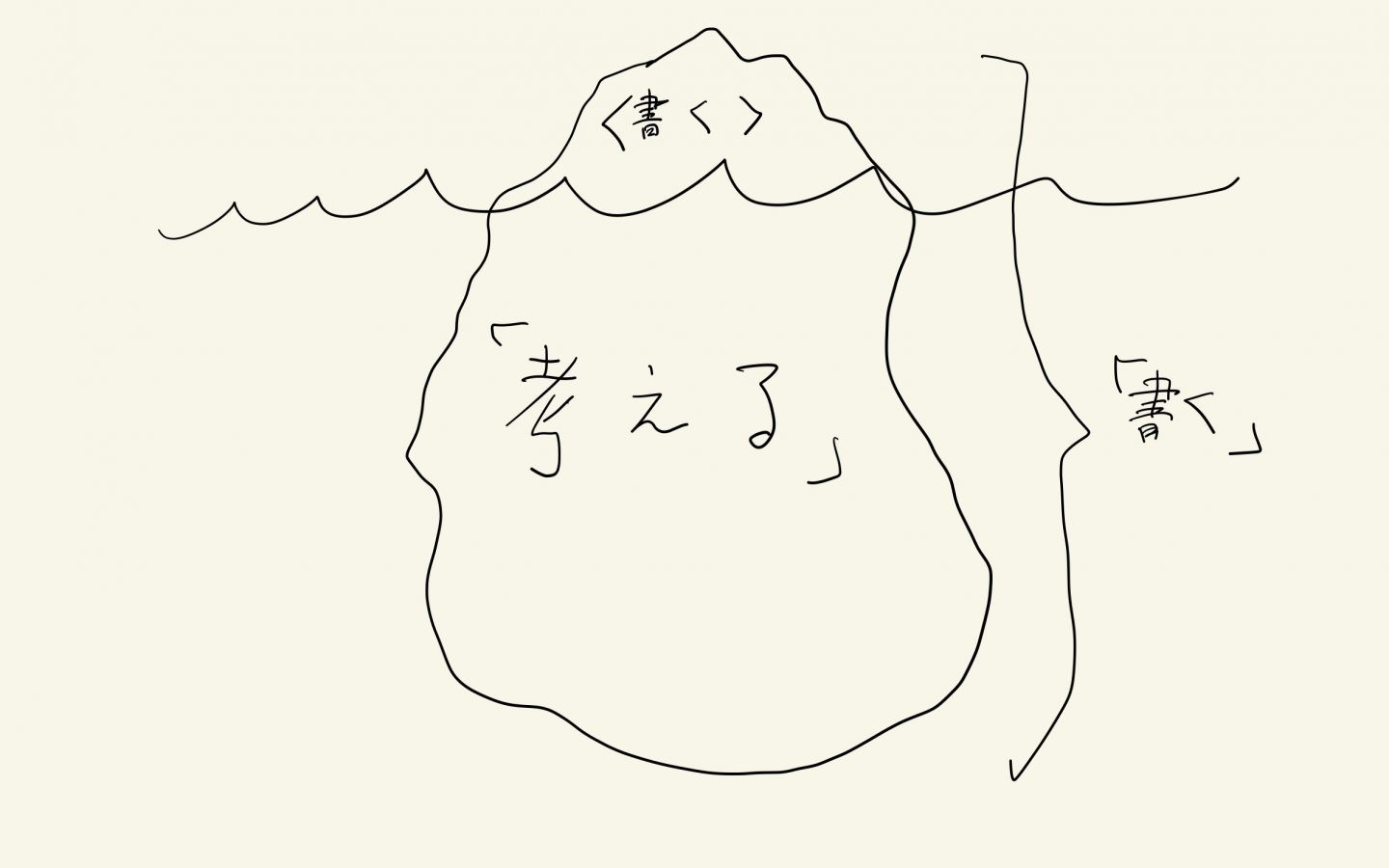

ここではわかりやすく説明するために、文章をつむぐという行為全体を意味する「書く」と、文字をパソコンで打つ(昔なら紙に書く)行為を意味する<書く>を区別してみます。

氷山のたとえでいえば、海面に出ている<書く>は、他者からわかりやすい。ロダンの『考える人』みたいに、『書く人』という像があったら、ペンを持って紙に向かう人の像になりますよね、きっと。

ただ、僕にとっての「書く」というプロセスの大部分は、実は「考える」ということで占められているんです。

よくある氷山のたとえを使って図にするなら、こんな感じ。他者から見えない水面下に「考える」という行為があります。

たとえば、依頼されてインタビュー記事を書く場合。

クライアント企業が記事を通して、だれに、どうなってほしいのかを「考える」。

記事の目的を達成するためには、どんなメッセージを伝えたらいいかを「考える」。

取材対象者はどんな人で、どんな質問をしたら人となりが浮かびあがるか「考える」。

取材を経て、自分にどんな感情が沸き起こったか、それはなぜなのかを「考える」。

どんな構成や表現であれば、取材で沸き起こった感情を、読者にも伝えることができるか「考える」。

出来上がった記事を、どうしたら多くの人に届けることができるか「考える」。

etc…

こんなふうに、僕にとっての「書く」というプロセスは「考える」ことの連続なのです。

取材を通した「振れ幅」が、記事の面白さにつながる

とくに、「取材を経て、自分にどんな感情が沸き起こるか、それはなぜなのかを『考える』」ことを、僕はとても大切にしています。

それは、そのほうが読者との共鳴を生む文章が書けると信じているから。

取材を通して「考える」ことは、他者や世界との出会いを通して、自分のそれまでの考えや思考パターンにゆさぶりをかけること。その時の自分自身の振れ幅が、文章の面白さにつながる。

逆にいえば、僕の振れ幅が見られない文章は、たぶんあまりおもしろくない。読む側もゆさぶられないんですよね。

僕が好きな作家の一人である沢木耕太郎さんは、元東洋ミドル級王者カシアス内藤が2度目の東洋チャンピオンに挑戦する姿を追った『一瞬の夏』(1981年)で、取材者である自分自身の変化も含めて描く「私ノンフィクション」と呼ぶ方法論をつくりました。

僕がインタビューにのぞむ時のスタンスも、いわば「私インタビュー」とでも呼べるもの。インタビュアーである「私」がインタビュイーと出会い、時間を共有することでなにを感じ、なにを考え、どうゆれ動いたのかも描く–。

そうすることで、読み手側も書き手のゆらぎに共鳴することができると思うのです。

ゆらぎを文章に落とし込むことの難しさ

他者や世界との出会いを通して、「私」にゆさぶりをかける。僕にとっての書くことのつらさのひとつも、そこにあります。

それまで慣れ親しんだ考えや思考パターンにあえてゆさぶりをかけるわけなので、寄る辺のない気持ちになる。まして、本気でゆさぶられようと思ったら、ノーガードで他者や世界と対峙する必要があります。そりゃ怖いわけです。

さらに、「ゆさぶったけど、なにも出てこない恐怖」もある。なにか素敵なものが出てくることを期待してガシャポンをひたすら回すけど、「これ、実はなにも入ってないんじゃないか……?」みたいな恐怖です。

ここまで読んでおわかりのとおり、正直、考えずに書くほうが楽なんです。

それに、クライアントワークに取り組むライターには、書き手の主観は邪魔なものとみなされることもあります。「あなたがどう思ったかはいいので、読者がいいと思う文章を書きましょうね」。これは僕が編集者として駆け出しの頃、ライターさんに何度も伝えた言葉(こんな冷たい言い方はしてなかったですが)。今でもある意味正しいと思ってます。

書き手のゆらぎを文章におとしこんでいいのは、それが読者にとっても読みたいものだという前提があってこそ。読者のニーズを無視した文章は、ただイタいものになってしまいます。

「ゆらぎ」を記事に盛り込むことは、それなりの感性とライティング技術、クライアントや読者のニーズを汲み取る力などなどが求められる。一筋縄じゃいかない、すこぶる厄介な行為なわけです。

「書く」ことを経た自分は、もうそれ以前の自分じゃない

それでも僕の頭の中の自分が「Don’t write, think!!」といってきます。安易に書くな、考えろ!と。

それはなぜか。シンプルに言えば、そのほうが“書きがい”があるからです。

整った文章なら、もはやAIでも書ける。ふんわりした映える文章も、正直誰でも書ける。それらは代替可能なものです。

書き手が他者や世界と出会い、そこでゆさぶられ、得た気づきを言葉にするからこそ、一人の人間としての書き手の唯一性と、取材対象の唯一性と、その両者が出会う出来事の再現不可能性をたしかめることができる。

ある意味、書くことを通して、存在や時間のかけがえのなさの手触りをたしかめているのかもしれません。

そして、他者や世界との出会い、対峙したことを通して湧き起こったゆらぎを込めて、ある記事を書き上げたとき、もう書く前の自分はそこにはいません。ゆらぎは、多かれ少なかれ書き手としての僕らを変えて、それまでとは違った景色を見せてくれます。

その景色を誰かと共有できて、「綺麗な景色だね」と眺めることができるとき…わかりやすくいえば、書いた記事に誰かが心を動かしてくれたとき、あれだけ感じていた書くことのつらさは、「書いてよかった」という達成感に変わるのです。

僕の感覚だと、「考える」という作業で感じていた孤独感が、「自分は一人じゃなかった」という満たされた気持ちに変わるのです。

書くのはつらいよ。そのつらさのなかに身をゆだねてみた先に、出会える自分や、見える世界や、得られるつながりがある。そんな気がしてます。

こんなふうに書きながら、やっぱり書くのも悪いもんじゃないな、と思えてきました。この記事を書くことを通して、僕も新しい景色がみえてきたわけです。

だから書くのはやめられないんだよなぁ。

– INFORMATION –

作文の教室 (実践編)

2020年9月19日(土)よりスタート! 前期は超満員だったのでお早めにどうぞ。オンライン開催なので、全世界から参加いただいています。

丸原孝紀さん、山中康司さん、村崎恭子さん、松山史恵さんをゲスト講師にお迎えします。どのように作文力〜企画力〜編集力を身につけ、伸ばしてきたのか。今期は、greenz.jpの特集や連載企画を動かしてきた方々が揃いました。

https://school.greenz.jp/class/sakubun_2020_autumn/