新鮮なものが欲しいから。あるいは、無農薬のものが良いから。畑や田んぼなど、自分で食べ物をつくる理由はさまざまです。

本業のかたわら、休日だけの活動とはいえ、かなり本気でお米の栽培をしている方々にお会いしました。しかもその理由は「僕らが今やらないと、田んぼがなくなっちゃうから」と言います。

“田んぼがなくなる”とは、どういうことなのか。詳しいお話を聞きに、田植えも終盤を迎えていた時期にお邪魔してきました。場所は、羽田から飛行機で約2時間半、鹿児島県の奄美大島です。

生命力あふれる南の島の米づくり

奄美大島は九州と沖縄の真ん中あたり。水が豊富で、国内有数のマングローブ原生林や、美しい青紫色の野鳥・ルリカケスなど、奄美特有の動植物が息づいています。滞在中、畑を見れば関東を先取りする作物たちに足が止まり、木々を見れば見慣れない葉の形に目を奪われ、海を見てはその碧さに息を呑み、風はあたたかく、雨は激しくも優しい、と何を見ても感動し続けている自分がいました。

お邪魔したのは、奄美大島の龍郷町(たつごうちょう)秋名地区。大島本島のなかでも古くから水田が多く、稲作が栄えた地域です。ここで本気のお米づくりをしているのが、奄美稲作保存会の皆さん。お話を聞かせてくれたのは、理事の小池弘章さんと泉太郎さんです。

泉太郎さん(写真左)と小池弘章さん(写真右)。奄美稲作保存会は、もう一人、渋谷 丹さんという3名の理事で運営されている一般社団法人です

小池さんも泉さんも、本業が米農家というわけではありません。小池さんは龍郷町にあるイタリアンレストラン「osteria fiore(オステリア フィオーレ)」のオーナーシェフ、泉さんは奄美市名瀬にある天然酵母のブーランジェリー「雨ノヒパン」オーナーのパン職人。農作業ができるのは、それぞれ本業の休業日である月曜と火曜だけです。

仕事に田んぼにと多忙ではあるものの、おふたりともとても楽しそうです。団体設立から4年目、お米づくり自体は8年目という今期は、在来種を中心に12種類の品種を合計5反(=5,000㎡)の田んぼで栽培。定期的に作業に参加するメンバーも40名近く登録しています。

しかし、手強い草に覆われた耕作放棄地から今に至るまでの道のりは、決して簡単ではありませんでした。

小池さん はじめは妻が「田んぼでお米をつくりたい」と言い出して、夫婦ふたりだけではちょっと大変そうに思えたので、お店に来ていた(泉)太郎さんと、(もう一人の理事である)渋谷さんを誘って、三家族でスタートしたんです。

泉さん その時は全員が田んぼ未経験でした。農機具を貸してくれた方に少し教えていただきましたが、それでも試行錯誤の連続。最初はお米の収量も少なかったです。

小池さん よく反収(※1反あたりの収量)300キロで成功と言われますが、僕らの1年目は48キロしか採れませんでした。草取りが間に合わないし、すぐに穂が出ちゃう。いろいろあって2年目は少し場所を変えて、まずは中古の耕運機を買いました。

泉さん 買ったものの操作方法がわからなくて、耕運機のエンジンつけるのに半日近く掛かったりしたんです。周りのおじいたちも、苦労して学べと思っていたんでしょうね。その時の田んぼはもっと山奥で、深さもあったし、本当大変でした。

奄美は全体的に深田が多い。小池さんたちもはじめはトラクターが沈んでしまい、クレーン車で引き上げたこともあるとか

島に住んでいるからこそ抱く

食にまつわる危機感

もともと平地が少ない奄美では、海につながる沼地を田んぼにしてきた歴史もあり、今でも基本的に深めの田んぼが特徴でもあります。深さのため足を取られたり、農機具が使いにくいなど、簡単ではありません。稲作保存会では環境再生士の方を講師に招き、田んぼの周りに水捌けをよくする溝を掘るなど、農作業しやすい田んぼへと改善してきました。

そうしたノウハウを地域の方々と共有の知財にすべく、溝掘りワークショップを行政にもお知らせするといった、小さな工夫と努力も重ねています。しかし、耕作放棄地になってしまった場所にはそれなりの理由が伴うもの。地理的に不利な条件であったり、管理する方の高齢化など、田んぼを手放す人は後を絶たず、秋名地区の耕作放棄地は増えていくばかりでした。

小池さん この辺りには40ヘクタール(約0.4㎢)の田んぼが広がっていましたが、現在はその4分の3が耕作放棄地になっています。残りの4分の1にあたる10ヘクタールのうち、7.5ヘクタールはお米ではなくマコモの栽培に使われていて、実際にお米をつくっている田んぼは2.5ヘクタールだけ。それも70〜80代の方がほとんどで、下の世代が全然関わっていないんです。今、僕らの世代がやらないと、奄美でお米をつくる人が本当にいなくなってしまいます。

小池さんご夫妻は17年前にIターン移住。「うちのピザ生地にはお米を練り込んでいます」という小池さんのお店でしか食べられない土釜焼きのピザは、モチモチした食感と多彩な野菜がとてもおいしかったです

奄美で稲作を続けるのが大変だったのは、地理的な条件だけが理由ではありません。江戸時代のはじめ、奄美は薩摩藩に侵攻されてその直轄地とされました。薩摩藩は、黒砂糖で年貢を納めることを強いるようになり、水田はサトウキビ畑への転換が進められました。

そんな状況でも、秋名地区の先人たちは脈々と稲作を守り続けてきましたが、1970年代からの減反政策や住民の高齢化などによって、この数十年の間に奄美の稲作文化そのものが薄れてしまったという歴史的背景があります。

泉さん いまだに「島のお米はおいしくない」というイメージを口にする地元の人もたくさんいます。それはかつて、島の気候と合っていない品種が栽培されていたり、保存技術に問題があったりしただけなんですけどね。すっかり島外のお米を買って食べることが当たり前になり、本業で米農家をしている人もいないので、奄美では農協にも貸し出してもらえる田んぼの農機具がないんです。だから僕たちも、自分たちでなんとか試行錯誤するしかなかった。

でも台風などの影響で数日でも船が欠航になったら、島外からの食材が入ってこないのでスーパーの棚はすぐにガラガラになってしまいます。自給率が低いって、すごく危ないことだと思うんです。

奄美で生まれ育った泉さん。「空港の周りなどが今のように整備される前の、舗装もされてないクネクネした道路を覚えている最後の世代として、今できることがあると思っています」

おふたりが感じた危機感は、奄美の稲作文化を守りたい気持ちへと変わっていきました。自然栽培の米農家さんに教わるなど、年々田んぼへのコミットを高めた結果、2021年、現在の一般社団法人を設立する決意に至ります。

小池さん 稲作を始めてから4年目の時、自然栽培農家さんに「冷たい水が田んぼに入ってしまっている」という指摘をいただき、水の入れ方を変えてみました。すると、前年の倍以上にあたる140キロもの米が採れたんです。

その頃には周辺の方々にも僕らの活動を少しずつ知ってもらえるようになっていて、田んぼも増えてきたタイミングでした。以前は必要な資材を個人の持ち出しで買っていましたが、SNSを見て援農に来てくれる人も増えてきており、「団体にする方が動きやすいよ」と農家さんに勧めてもらったんです。

地域の特性に沿った

自然環境に負担のない農法を目指す

小池さん、泉さん、渋谷さんの3名が理事になるかたちで、一般社団法人として「奄美稲作保存会」がスタートしました。各自の事業はそのまま継続し、田んぼは引き続き休日だけ。それでも法人化にあたり、3つの決まり事をつくりました。

・除草剤などを使わず、奄美の自然環境を守る活動であること。

・奄美の伝承を大切にし、島の環境にあった稲作であること。

・耕作放棄地の解消となること。

田んぼの除草作業は、柔らかい地面を屈んで歩きながら行うため、けっこう大変な作業です。しかも雑草が生えるのは、暑さの厳しい真夏の盛り。そんな事情を知ると、除草剤を使う人を簡単に責めることもできません。

また稲を食べてしまうジャンボタニシが発生した場合、せっかく植えた稲が食べ尽くされないように、タニシの駆除剤を使う人も少なくありません。農薬や駆除剤が海に流れ出てしまうことは、環境保護の観点から非常に危惧されていることです。

稲作保存会の田んぼにもジャンボタニシが発生するところがありますが、実はジャンボタニシには「水があると活動的」で、かつ「若い草を食べる」という特性があり、その特性を、除草に活かす農法がありました。

泉さん 去年は特にうまくいったんですが、田植え後に水を張らないでいると、タニシはほとんど動けないんです。一週間くらい待ってから田んぼに水を入れると、稲はすでに成長してるため、タニシが食べるものは若い雑草だけになります。そのおかげで、除草の手間が全然かかりませんでした。今後このやり方をもっとうまく確立できたら、周りの田んぼでも除草剤がいらなくなっていくと思うんですよね。

ただ、内地の田んぼでうまくいくことが全てそのまま奄美で活用できるとは限りません。一般的には、春に植えて、夏に育ち、秋に収穫するのが稲作のセオリーですが、高温多湿な奄美の気候条件に合わせた工夫も必要です。

小池さん 稲作については、僕の地元である兵庫の自然栽培農家さんに教えていただきました。ただ、兵庫と奄美では気候が違います。例えば、「お米は寒さを経験することで味が乗る」と言われたものの、奄美は朝夕の寒暖差もそれほどないですし、秋まで待っていたら収穫の適期を過ぎてしまうんです。そこで、もっとも遅い収穫時期になるよう晩生(おくて)の品種を選んで栽培しています。それでも稲刈りは7月ですね。また奄美の稲作で続けられてきたことの継承として、稲刈り後の二番穂(※刈った稲の株から再び出る穂)を採って、翌年のタネ籾にしています。

「おいしい」と「未来のため」

地域の伝統ショチョガマの存在も

こつこつ、実直に、毎年重ねる奄美ならではの米づくり。忙しくても大変でも、こんなに真剣に取り組める情熱の理由を訊ねると、2つのモチベーションを教えてくれました。

モチベーション その1:お米がおいしいこと

小池さん やっぱり収穫したお米のおいしさですね。本当においしいんですよ!島のお米がまずいなんて、とんでもない。どの品種もそれぞれ全部おいしいです。特に、さっぱりしていて冷めてもおいしいのが「農林22号」。あと「ハツシモ」という岐阜の在来品種は、粒も大きくてプリプリ感があって、すごくおいしいと思います。

モチベーション その2:一冊の写真集に出会ったこと

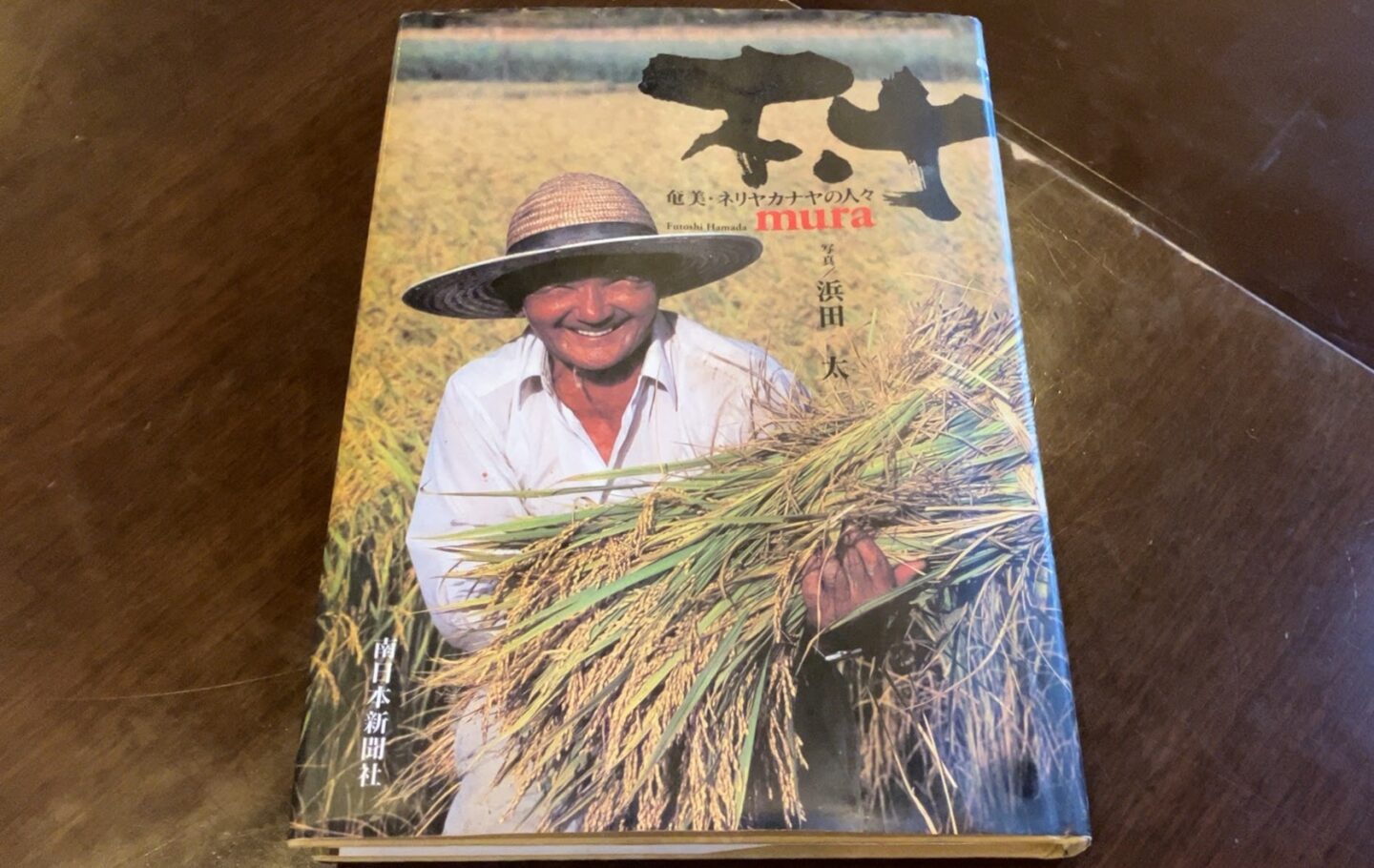

小池さんが「奄美の農業の歴史や在来品種を調べている時に、この本を紹介してもらったことがとても大きかった」と見せてくれたのは、奄美出身の写真家・浜田 太さんによる『村 – 奄美ネリヤカナヤの人々』でした。季節ごとの食べ物やお祭り、日常の魚獲り、薪割り、土葬、そして稲作、とかつての秋名集落の暮らしが収められた写真集です。

なかには今、稲作保存会の皆さんが借りている田んぼも写っていました。しかも、これらが撮影されたのは1990年代中頃。たった30年前の暮らしです。

小池さん ここがちょうど、今僕らが借りている田んぼのあるところです。このはざかけ(※天日干し)が全部、お米。ものすごい豊作ですよね。当時は耕作放棄地なんて全然なかったんです。ほんの30年前まで、こんなに豊かなところだったのかと思ったら、「この風景を戻したい」と思いました。将来、子どもたちにこういう景色を受け継ぎたいです。

秋名地区には、国の無形文化財にも指定されている豊穣祈願、「ショチョガマ」の存在もあるとのこと。この写真集でもかなりの頁数を割いて紹介されています。

ショチョガマとは、地域の男性たちが手作業で建てる、片側屋根の櫓(やぐら)のようなもののこと。骨組みを組んだ後、稲藁を敷き詰めて上に乗れるようにつくられます。田んぼを見下ろす山に建てたショチョガマは、翌日の早朝、お供えと豊作祈願のあとで、男性たちが掛け声と共に荒々しく揺らして倒します。南の方角に倒れたら翌年も豊作、北の方角であれば厳しい年になるお告げなので要注意。同日の夕方に行われる海の神様への祈願「平瀬マンカイ」と合わせて、奄美の「アラセツ(新節)行事」と呼ばれる大事な伝統行事です。

例年、ショチョガマをつくる稲藁は地域の農業団体が担当していましたが、高齢化で解散してしまったため、稲作保存会に声がかかりました。2023年から稲藁を提供し、小池さんや泉さんもショチョガマに参加しています。

秋名の田んぼを見守るナザト山に建てられたショチョガマ。男性たちが上がり、「ユラ、メラ」という掛け声と共に、日の出前に揺り倒す。(龍郷町役場ウェブサイトより)

8年前には収穫量が42キロで、「クワとスコップしか持ってなかった」という稲作保存会の皆さんが、今は伝統行事に稲藁を提供する。少しずつ、でも着実に、奄美の稲作文化が守られている証拠に他なりません。

豊かな生命で満ちた

みんなにとっての原風景

こうした活動から、奄美稲作保存会は「自然共生サイト」に認定されました。自然共生サイトとは、環境庁が2023年に始めた取り組みのこと。生物多様性の保護に進む世界的な動きに賛同すべく、生物多様性が実現されている国内の区域を認定しています。稲作保存会の田んぼは多様な生物の生息地であることと、伝統行事の継承に貢献していることなどから、認定にいたりました。(詳細:環境省ウェブサイトより。PDFが開きます)

小池さん 共生サイトのことを聞いた時は嬉しかったですね。それほど生き物のことまで意識できていませんでしたが、調査の結果、僕らの田んぼにはものすごくたくさんの生き物がいるということでした。

確かに、田んぼの風景は大きく変わったなぁと実感しています。以前は隣の田んぼが見えないくらいたくさんの草で鬱蒼としていましたけど、今は風がよく通るし、稲が風になびいてる様子なんて鳥肌が立つほど美しくて、感動するんです。作業しながら雨が降り出すと、田んぼに当たる雨のしずくまでもがきれいだなぁって思います。

共生サイト認定の影響は大きく、環境政務官の朝日健太郎参議院議員が田んぼまで視察に来たり、稲作保存会の活動に興味をもった鹿児島県に講演を依頼されたりといった広がりを見せています。

奄美の稲作に興味を持つ人が増えそうですね、と言うと、「誰かがやっているのを見て初めて考え出す人はいるみたい」と、素直な手応えも教えてくれました。

泉さん 僕らの農作業を見て、思い出したように「昔もこの時期にこういう作業をしたよ」と地元の年配の人が話してくれることもあります。田んぼを始めた頃、手伝いに来た叔父も「稲作が廃れたら、シマ(集落)の文化も廃れるだろうね」と言っていました。それくらい集落の祭りや文化は田んぼと近いものなんですよね。稲がないのに豊年祭はできないですから。

僕は島の人間なので、奄美のための活動をIターンの人だけに頼るのではなく、地元出身者も一緒に活動することは大事だと思うんですよ。小さい頃、おばあたちに聞いた話とかを思い出して、地域で大事にされてきた価値観をみんなで守りたいです。

稲作保存会では、田んぼの活動に参加してくれる人を歓迎しているとのこと。農作業に参加すると、1時間につき500gのお米が収穫時にもらえます

稲作保存会の活動をお聞きしながら、いつか読んだ、民俗学者で農村指導者の宮本常一の本に、農村では人々が揃って成長し、それを文化として継承することの大切さが説かれていたことを思い出しました。ささやかでも確実に、奄美で稲作文化が復活しつつあることに敬意を抱いています。

(撮影:CHARFILM、写真集『村』の写真のみ筆者撮影)

(編集:松山史恵)