ovaqe inc.の3人(左から綿村健さん、松倉早星さん、薩川拓也さん)

まだ、この社会にないものをつくったとき、あなたならそれをどんな風に伝えようとしますか?

あるいは、「とても良いものなのに、伝わりづらい」ものに出会ったとき、その「良さ」をどうやって他の人に話すでしょうか。

クリエイティブユニット「ovaqe inc.」の松倉早星さんは、「モノやコトや人」と世の中の間にコミュニケーションを生み出して、さまざまな課題を解決していく仕事をしています。

最近では、2015年末、大阪・鶴見にオープンする難病や重度の障がいをもつ子どもたちのための「こどもホスピス」プロジェクト全体のクリエイティブ・ディレクションを担当。ロゴやインタラクション開発、コミュニケーション設計なども手がけています。

僕が考えているのは、みんながどこに向かうべきか、どういうものをつくるべきか、コミュニケーションをするべきかをつくること。

そして、この施設が解決しようとしている課題を、みんなの共有物にしていく方法を考えることです。

まずは、この「こどもホスピス」の事例を通して、松倉さんのつくりだす「かたちのない仕事」について紹介したいと思います。

1983年、北海道富良野生まれ。立命館大学産業社会学部卒業。東京・京都の制作プロダクションを経て、2011年末ovaqe inc.を設立。領域を問わないコミュニケーション設計、プランニング、 戦略設計を展開。京都造形芸術大学・非常勤講師。二児の父。

「おかえり」と自然に言える関係をつくる

「TSURUMI こどもホスピス」の完成予想図。前庭には花畑をつくり、訪れた子どもたちに花の種をプレゼント。「半分は花畑に植えて、半分は持ち帰って家で育てる」というインタラクションをつくりたいと語る松倉さん。

こどものホスピス活動は、1982年にイギリスでシスター・フランシスが開設した「ヘレン&ダグラスハウス(注)」からはじまりました。

日本では、「一般社団法人 こどものホスピスプロジェクト」が、「ヘレン&ダグラスハウス」との交流をへて活動をスタート。ユニクロと日本財団の出資を受け、2015年末に「TSURUMI こどもホスピス」をオープンする予定です。

シスター・フランシス・ドミニカが、1982年オックスフォードで開設した世界初の小児ホスピス。シスターが重い病気を抱えた2歳の女の子「ヘレン」を預かったときに、病気の子どもとその家族の状況に気づきホスピス設立を決意した。現在は、小児およびヤングアダルトを対象とし、小児がんだけでなく、脳性マヒや筋ジストロフィなどの重度障がい児も利用、家族滞在用のファミリールームもある。1〜5日程度の短期のrespite(一時的休息)が多いという。寄付金で運営し、利用は無料。

ここに来る子たちが一番やりたいのは、普通の子どもと同じように走り回ったり、遊んだりすること。「こどもホスピス」では、そういうことをできるだけ実現できるようサポートしていきたいと思います。

「TSURUMIこどもホスピス」は、「ヘレン&ダグラスハウス」同様に1泊からの短期利用(respite)や家族滞在も可能。家族全員が「本来あるべき姿」でいられる設備環境と、それをサポートするスタッフを調えことを目指しています。

松倉さんは、「こどもホスピス」のコンセプトを考えたとき、「おかえり」と「Live Deep?」というふたつのことばを選びました。

チームの内側に向けて、ここに来る子どもや親御さんに「おかえり」と自然に言える関係性と状況づくりを目指すこと。そして、この施設から外側に向けては「Live Deep?」と問いかけること。

たとえば、施設を運営者が講演などに呼ばれたときに「Live Deep」と言い切ることは簡単ですが、それよりも「深く生きるとはどんなことですか?」と問いかけることで、みんなが自分の課題として持ち帰るようにしてほしいと考えたからです。

実は「Live deep」は、「ヘレン&ダグラスハウス」のシスター・フランシスのメッセージ。松倉さんは、このことばを受け継ぎながら、「こどもホスピス」と社会の間にコミュニケーションを生み出す装置として「?」をつけたのです。

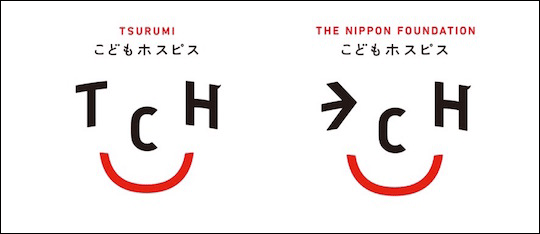

こどもホスピスのロゴ。左のロゴが基本形。「ウィンクするごとに左目が入れ替わり、各施設の頭文字のアルファベットが現れる」イメージ。笑顔の「U」はラウンドした施設のかたちも表現している。(ディレクション:ovaqe inc. / デザイン:OUWN 石黒篤史)

クライアントは「新しいなぞなぞ」を持ってくる

松倉さんのところには、さまざまな企業や団体から相談ごとが持ち込まれます。ovaqeのウェブサイトには、特に実績紹介などは掲載されていないのですが、人から人への紹介で新しいクライアントがやってくるそうです。

特に、僕のところに来る相談は、ひとことで言うと「コミュニケーションをどうするか」。

商品が売れない、人が集まらない、どう説明すれば伝わるのか、そういったことを相談されて、「ここをちょっと変えるともっと売れますよ」とアイデアを出して、場合によってはその実現方法までを提案します。

「商品が売れない」と言われたら、「対等に話せそうか」「好感を持てるかな?」とか。「ファッションがダサい」と思ったらデザインを変えるとか。僕の場合は、商品を人格化しながら考えることが多いかな。

たとえば、「文化的なホテルを京都につくりたい」という相談を受け、コンセプト作成などを行ったのが「HOTEL ANTEROOM KYOTO」。

「文化の空き地」をイメージし、運用開始から約2年間、トークイベントの開催やギャラリーのキュレーションを担当しました。

今年開業4年目を迎える「HOTEL ANTEROOM KYOTO」の立ち上げにも参加。約100室ある半分がホテル、そして残りの半分が賃貸となっている。文化の空き地のように日々様々なコンテンツが「ANTEROOM」の表情を変えていく構成となっている。

また、2013年に「サクラクレパスクーピーペンシル」40周年の広告案を依頼されたときには、ぬりえ絵本「はらぺこあおむし(エリック・カール著)」つきの限定セットを提案。

「子どもとともに、次世代まで受け継がれる商品こそが最良の広告」と企画設計し、絵本とともに、「クーピーも時を超えて愛されるようにという思いが伝わる商品になりました。

「子どもは広告なんて見ない」と松倉さん。広告よりも子どもの心に残る経験と、親子で受け継ぎたいものを商品にすることを提案した

松倉さんは、クライアントからの依頼は「新しいなぞなぞみたい」だと言います。

クライアントは、僕の生活とは一切関係がない、考えたことのなかったようなお題を持って来てくれるのですごく面白いですね。まるでなぞなぞを解いているみたいで。

ずっと考えているから、仕事していないみたいに見えますけど、ずっと頭を回し続けているから消耗するんですよ。

「早いときは30分で思いつくこともある」という松倉さんですが、「こどもホスピス」のときは、ことばを選ぶだけで2週間もかかり、4キロも痩せたそう。

「おかえり」や「Live Deep?」というシンプルなことばに至るまでには、想像を絶するような長〜い思考の軌跡があるのです。

オバケは、一年の半分休んでいる?

「私たちの周辺にあるコミュニティにフォーカスを当てたコミュニティマガジン」CNTR(センター)。参加する人たちがマイペースに更新している。

現在、ovaqeのメンバーは松倉さんと薩川拓也さん、綿村健さんの3名。年度はじめに年間予算計画を立てて、それぞれに目標を達成すると、できるだけ仕事の数を減らして「おやすみ」に入ります。

今年は、半年たたずして「おやすみ」が始まりそうとのこと。なんとうらやましい話でしょうか!

しかし「おやすみ」しているときも、毎日、出社して「やりたいこと」をしたり、人に会いに行ったり、リサーチをしたり……ovaqeの日常にはあまり変化はない様子。それぞれが「やりたい」と思ったことをかたちにするために、“部活的な”自社プロジェクトにいそしんでいるからです。

たとえば、2012年にはウェブ上で展開するコミュニティマガジン「CNTR(センター)」を創刊。現在は13名が参加しており、それぞれの出会いのなかで興味・関心を持ったことを特集したり、連載したりしています。

更新はゆるやかですが、印象に残る記事が多いのが特徴。また、若いクリエイターたちが自分のやりたいことをかたちにする場としても提供されています。

学生とか、若いクリエイターの子とか、自分で企画したことを実現する場が意外とないので。その土台として「CNTR」をつくって「やりたいことがあったら、ここを使っていいよ」ということにしたんです。

「10日間小豆島に滞在し作品を残す」というルールのもと、島民の思い出の場所・好きな場所をマッピングする地図&ウェブサイト「MILE-POST」を作品として制作した

2013年には、瀬戸内国際芸術祭に招待作家として参加し、坂手という港町に10日間滞在。“関係性の地図”の制作に取り組みました。

松倉さんたちは、滞在中に出会った島の人たちと仲良くなり、「思い出の場所や物語のある場所」を教えてもらって足を運んだそうです。

島の人たちとの出会いをそのまま地図に落とし込んでいくという、壮大な観光というか。

「島に一本しかない木が堤防沿いにある」とか、うろ覚えの記憶で語られた場所を探したりしているうちに、小豆島を車で5周くらいしました。

松倉さんたちがつくった地図と、島の人たちが話してくれた物語は、「MILE-POST」という作品にまとめられました。

決して観光地図には載っていない、だけど物語を知るとその場所が唯一無二の愛おしさをもって感じられてくる、ぬくもりのある地図です。

「小豆島にはないはずの柏の木が一本だけある」。一人ひとりの物語を追いかけて10日間を過ごしたのだそう。

これらの自社プロジェクトの背景には、「会社はもっとパブリックなことに対してできることを模索したほうがいい」という松倉さんたちの思いがあります。

僕らはやろうと思えばいろんなことができる。でも、今は社会に対して還元できることを会社としてやりたいし、いろんな会社がそういうことを考えられたらすごく面白くなりそうなのになあと思います。

松倉さんがこんなふうに思う背景には、学生時代に京都で出会った大人たちとの関係があります。少し時間を巻き戻して、松倉さんの学生時代のお話を伺ってみましょう。

まちの大人たちに育てられた学生時代

松倉さんが学生時代につくっていたフリーペーパー「ant magazine」

北海道・富良野生まれの松倉さんは立命館大学に入学、京都にやってきました。ちょうどその頃、立命館大学と鴨川を挟んで反対側あたりにある、京都造形大学には、編集者の後藤繁雄さん、グラフィックデザイナーの宇川直宏さんなどが教授に就任。

松倉さんは、1年生のときから後藤繁雄さんの授業に潜入したことをきっかけに、後藤さんから編集やキュレーション、展示・設営などを学びました。

また、アート系のフリーペーパーを他大学の学生と一緒に制作して、世界主要都市で配布するなど、当時から枠に囚われない活動を行っていたそうです。

学外に、いろんなことを教えてくれる大人たちがいて。お酒の飲み方から、悪いお金の使い方まで教えてくれる、“暗闇案内人”みたいな、かっこいいおじさんがいっぱいいたんです。

そして、学生だからといって下に見ないで、対等につきあっていろんな人やディープな場所を紹介してくれました。今は、そういう大人が減って来ていて。僕らにバトンが回って来ている感じがします。

学びのプログラム「MNRV(ミネルヴァ)」

ovaqeがかつて自社プロジェクトとして運営していた、「MNRV(ミネルヴァ)」という学びのプログラムもそのひとつ。「MNRV」では、毎回クリエイターを招いて大人から子どもまで、「学び」を基本理念として「つくる」楽しさを体験する場を提供してきました。

最近は、「CNTR」のリアル版ともいえる「学生たちが自由に表現をしたり、試したりできる場所」づくりも模索しているそう。

これらの活動は、「京都のまちの大人」というバトンを受け取った松倉さんが、自分たちよりも若い世代に場と機会を提供するための試みだったのです。

京都のまちにジャンクションをつくりたい

松倉さんのデスク。木のユニットシェルフは、建築家さんと一緒につくった試作品。なんとホームセンターなどで買える材料だけを使っていて、すごく低コストでつくれるそうです

京都市人口の10%は学生。常に、まちには若い人があふれていますが、学生たちは大学卒業と同時に東京で就職をしたり、実家のあるまちへ戻ってしまうことがほとんど。数多くの才能あふれる若い人たちが、京都のまちを素通りしてしまっているのです。

「若いクリエイターが居つかないなら、京都は伝統工芸と歴史だけが目立つまちになってしまうのではないか」。松倉さんは、この状況に「京都のまちの課題」を見ています。

だからこそ、多くの学生たちが京都の面白さを知らずに大学を卒業して、京都を離れてしまわないように、まちの大人たちと学生の「ブリッジになる場」づくりの可能性を探っています。

たとえば、東映太秦映画村がある東映京都撮影所には、日本映画のベテランがたくさんいます。

ベテランのおじさんたちのところに学生が集まって映画を語る状況が生まれるような、ジャンクションが京都にはもっと必要になってくるだろうし、うちとしても何かしたほうがいい気がしています。

もうひとつ、松倉さんは京都のまちは「クリエイターがゼロの状態に戻される経験ができる場所」でもあるといいと考えています。

そう思ったきっかけは、初めて小豆島を訪れたときのこと。坂手の人々に「お前は何ができるんだ?」と問われ、ハッとします。小豆島の人々は明確に「自分は何者で、何ができる」と言い切るけれど、松倉さんは自分をひとことで説明できなかったのです。

クリエイターには、いろんな才能やスキルがあるけれど、実はあまり社会に根ざせる状況は少なくて。”スキルが理解される場”だけで、力を発揮するケースが多いんです。

坂手にいるときは、別にお題が出されるわけはなく、なんならモノとしての作品もつくらなくてもいい、自ら課題を見つけ出してつくりだすという感覚だから。「お前は何をするの?」って問われると、「オレは何をしよう?」ってなるんです。

実はクリエイターって、ほとんどの場合、最初に課題が「用意」されています。でも、本来僕らがいる社会はお題なんて用意しているものでは、そもそもないですよね。あの、ゼロに戻される感じがすごくよくて。

僕らがいる京都のようなまちは、つくり手たちがああいう状況に立たされるまちになるといいだろうなって気がするんですよ。

京都のまちのなかで、コミュニケーション不全に陥っている、「若者」と「かっこいい大人」の間に橋渡しをする。ここでも松倉さんは「コミュニケーションをつくる」という新たななぞなぞを見つけては、解き方を考えているかのようです。

最後に、「なぞなぞの解き方」もとい、アイデア力の秘密について聞いてみました。

僕は大学の講義などでも、「アイデアをつくる」という言い方はせず「アイデアを見つける」と言っています。

誰だってアイデアは出せます。ずば抜けたアイデアを出せる人は世の中にゴロゴロいるけれど、それができると思っていないだけじゃないかな。アイデアが出せるかどうかは、「面白くないと思われるのが怖いと思っているかどうか」じゃないかな。

みんな、普通に生活をするなかでそれぞれの視点でものごとを見て、「面白いな」というものが心に残っていますよね。それをつなぎ合わせたらできあがるものがあるはずです。

松倉さんは、自分の仕事のことを「空き地で新しい遊びを思いついて、みんなで遊ぶことに近い」と表現していました。

まるで、遊んでいるときのような心の伸びやかさで、いつも真剣に社会と向き合う。そして、遊んでいるときのように、ものごとを見るときに心の余裕を持つ。松倉さんを見ていると、なんだかそんな風に思えてきます。

「課題」とか「解決」というと、ちょっと縮こまってしまう心をほぐして、「世の中に転がっているなぞなぞ」を解くような気持ちで、いろんなアイデアを出してみてはいかがでしょう? 案外、身近な課題の解き方は私たちがすでに知っているかもしれません。