友だちから「瀬戸内海の島に日本一の時計職人さんがいる」という話を聴いたのは5年前のこと。ほかの時計職人なら匙を投げる、難しい修理もしてくれるというので、“時計の名医”として全国に知られているのだ、と。

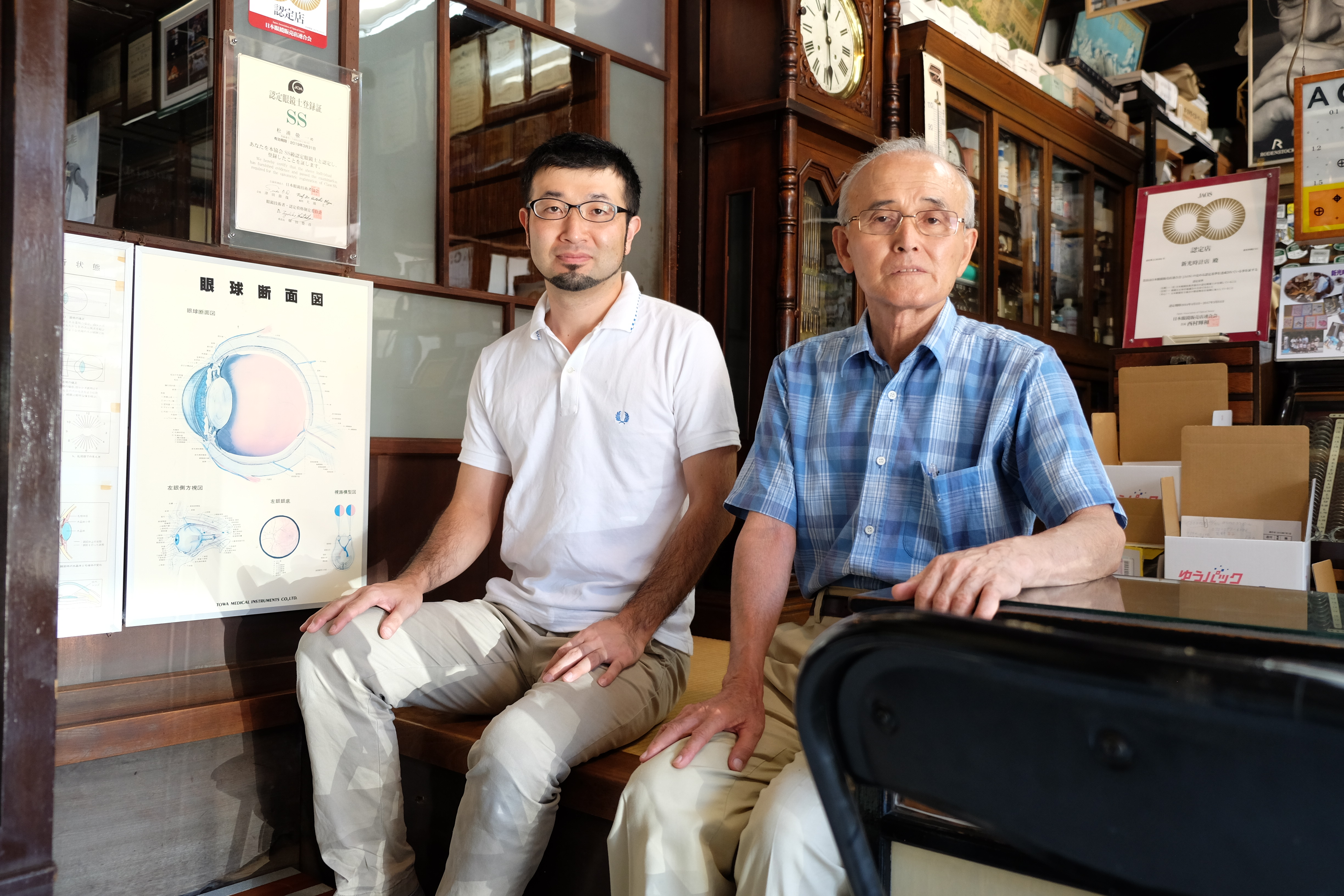

その時計職人こそが、「新光時計店」4代目の松浦敬一さん。昨日、記事でご紹介した合同会社よーそろ代表・井上明さんが活動する大崎下島(おおさきしもじま)の御手洗(みたらい)地区で、150年以上の歴史ある店を受け継ぎ、時をつないできた人です。

しかし、松浦さんが“時計の名医”として知られるようになるまでの道のりは、決して平坦なものではありませんでした。

御手洗 新光時計店

港町として栄えた御手洗は、交通の主役が自動車に変わると賑わいを失いました。島内の顧客が減るなかで、1970年代にはクォーツ腕時計が普及。全国の時計店が軒並み廃業に追い込まれた「クォーツ・ショック」が起きて、「新光時計店」もまた少なからぬ影響を受けて苦しんだ時期がありました。

それでも、松浦さんは御手洗のまちを離れることはしませんでした。毎朝6時半になるとお店をすみずみまで掃除して、9時には作業机に座って時計修理を開始。ひとつ、またひとつと息を吹き返した時計を、持ち主の元へ送りとどけました。その時計と持ち主が、松浦さんの仕事ぶりを伝え、いつしか「新光時計店」は全国に知られるようになったのです。

「いつかその人生を聞かせてほしい」と思っていた私にとって、念願かなってのインタビュー。少し、緊張しながら「新光時計店」に伺いました。

(※)敬一さんの言葉があまりに音楽的だったので、できるかぎり標準語化せず、話された音のままで文字にしました)

1945年11月6日生。御手洗にて、新光時計店三代目・光行の長男として生を享け、二代目(祖父)・哲次に商売と時計技術の手ほどきを受けて育つ。広島市内の商業高校を卒業後、「新光時計店」にて就業。2000年頃から「時計の名医」として全国に知られるようになり、メディアに取材されるように。2015年秋NHK「プロフェッショナル仕事の流儀」に出演。

1979年6月25日生。御手洗にて、新光時計店四代目・敬一の長男として生を享ける。関西大学工学部機械システム工学科を卒業後、リョービ株式会社に就職。自動車等アルミダイカスト部品の設計・開発を行う。2012年、妻子を伴って帰郷。未来の5代目として新光時計店に就業。御手洗のまちづくりにも積極的に参加する。現在、二児の父。

大好きだったおじいさんとの約束を守って

かつては遊郭があり花魁道中も行われた御手洗は「海に浮かぶ繁華街」と呼ばれたそう。ここは、江戸時代の町並みがそのまま残っている通り

江戸時代、北前船が入る潮待ち・風待ちの港として、繁栄した御手洗のまち。「新光時計店」は、かつての目抜き通り・相生通りにあります。よく晴れた夏の朝、からりとガラス戸を開けると、さざ波のように揺れるたくさんの時計の音が流れ出してきました。

敬一さん 私が中学生だった昭和35年(1957)頃まで、少ないときでも50杯、多いときは150〜60杯の船が港に入っておった。九州からの石炭船、大分の炭船や竹船、日向の材木船もおった。

船を港へつけて、風呂へ行ったり、野菜やら豆腐やらうどんやらいろんなものを買うて、遊びよったんですよ。

ここに150艘もの船が浮かんでいるところ、想像してみてください!

ここに150艘もの船が浮かんでいるところ、想像してみてください!

当時の「新光時計店」では、花街の女性向けの服飾雑貨なども販売していたそう。時計や雑貨を仕入れていたのは、大阪で修業を積んで帰郷した敬一さんの祖父・哲次さん。腕のいい時計職人かつ商い上手な二代目として、弟子の職人を抱えながら店を切り盛りしていました。

「この時計を買うために小さな家を一軒売った」と伝えられる、アンソニア社(アメリカ・コネティカット州)製の全長2mに及ぶ古時計。時計上にある「TAVANNES WATCH」のポスターと同じく、約100年前のもの

小学生の頃にはすでに「店を守らんといけん」と思っていた敬一さんでしたが、「腹を決めた」きっかけは哲次さんの言葉。ガンで広島市内の病院に入院していた哲次さんを、見舞いにいったときの会話でした。

敬一さん 高校2年の10月やった。学校の帰りに鞄を持って、巻き寿司を買うて病院へ行ったん。

20〜30分おったんじゃけど、お祖父さんの枕元に、私が鞄を忘れたわけ。バスに乗るのにわっと出たもんじゃから、お祖父さんが寝間着を着たまま、たったかたったか、鞄を持って病院の玄関まで出てくれた。2階から降りて来てね。ほいで、そのときにお祖父さんが「敬一、店を頼むぞ」と言うて。

それが最後じゃった。

哲次さんが亡くなったのはその1ヶ月ほど後。病院で言われた「店を頼むぞ」という言葉が、敬一さんへの遺言となってしまったのです。

米問屋の時代から受け継がれた商売人の血筋

哲次さんは、並外れて手先が器用な敬一さんに期待をかけて、商売人としてのセンスも身につけさせようとしたようです。敬一さんが5歳になると、毎月のように大阪の問屋での仕入れに連れていきました。

海運が発達していた時代、このまちの人たちは瀬戸内沿岸を自由に往来していました。大阪に行くときは「今治に出て大阪行きの汽船に乗った」と敬一さん

敬一さん 問屋に行きはじめたとき、そこの社長さんと話したんです。

「売りよし、買いよし、世間よしがかなう人が近江商人と呼ばれよった。どれだけ売り上げて利益ができても、やっぱしみんなから認められるような商売をせんと長続きはせん」と頭に入れられた。それが私の商売のはじまりです。

近江商人の「三方よし」を5歳で理解するなんて! それもそのはず。松浦家は、もともと広島藩から他国米を商う許可を得ていた大きな米問屋。代々、商売人の血筋が通う家柄なのです。

さらに驚いたことに、敬一さんは、小学校2年生の頃から毎日欠かさず、新聞で株価の動向をチェックしているそう。島を出ないからこそ、視野が狭くならない努力を続けたのだと言います。

敬一さん 母方の叔母の婿さんが証券会社に勤めていて。「敬一くん、島で時計屋するんじゃったら、やっぱり経済知識も持っておかんといかんよ」と言ったわけ。「買う、買わんじゃなしに、経済を知るために株価を見ておきなさい」と。株価を見ておると、時代の流れ、経済の流れが見えるからね。

大崎下島では「大長みかん」をはじめとした柑橘の生産がさかん。段々畑の山を上ると、潮風にまじって青いみかんの香りがしました

大崎下島では「大長みかん」をはじめとした柑橘の生産がさかん。段々畑の山を上ると、潮風にまじって青いみかんの香りがしました

また、島内の顧客だけでなく、島の外にも出かけて顧客をつくる「外商」にも力を入れました。昔の時計は、ゼンマイ仕掛けの時計が主流。定期的な修理が必要だったため、時計が売れたら修理の顧客にもなります。今は「時計職人」として知られる敬一さんですが、当時は優秀な外商マンとして優良な顧客を増やしもしていたのです。

ところが1969年、当時の日本の時計店を支えていた、ビジネスモデルを根幹から揺るがす事件が起きます。セイコーが世界初のクォーツ腕時計を発表し、1970年代にはその特許を公開。他のメーカーが製造に参入したことにより、電池式で精度が高く、廉価なクォーツ腕時計は世界市場を席巻しました。

お金で買えないものは捨てられない

クォーツ腕時計の登場は「クォーツショック」「クォーツ革命」などと呼ばれました。高級品だった腕時計の価格は、子どもにも買える値段に下落。国内メーカーの躍進の影で、スイスやアメリカのメーカーは次々に倒産し、機械式の腕時計は瀕死の状態に追い込まれます。

「クォーツショック」は、販売と修理で成り立ってきた時計店にも打撃を与えました。電池交換のみでよいクォーツ腕時計は、分解掃除や調整などの必要がほとんどないからです。全国の時計店が次々に廃業するなか、新光時計店もじりじりと苦境に追いやられました。それでも、敬一さんは変わらぬていねいさで、数少なくなった修理の仕事に向き合い続けました。

これが“時計の名医”敬一さんの作業机。精密機器である時計にホコリは禁物。いつも清潔に保たれています

これが“時計の名医”敬一さんの作業机。精密機器である時計にホコリは禁物。いつも清潔に保たれています

やっと、潮目が変わりはじめたのは1980年代に入った頃。機械式腕時計を再評価する動きが出てきたのです。そして、1990年半ばに携帯電話が普及すると「時間を確かめる実用品」としての腕時計の役割が失われ、改めて“身に付ける装飾品”としての腕時計の魅力も見直されるようになりました。

しかし、その頃には、全国的に機械式時計を修理してくれる時計屋さんは少なくなっていました。そこで、御手洗から出て行った親戚や知人は、移住先ではなく故郷の「新光時計店」に修理を依頼しました。さらに、彼らの紹介やクチコミから新しいお客さんも増えはじめます。

一つひとつの時計に、持ち主が歩んできた人生の物語が刻まれています

敬一さん 世の中は、品物をいっぱい出しよるでしょう。どれを買うてええかわからんじゃろう、ねえ? 時計いうものはね、その周りについとる思い出があるわけ。そういう時計はね、お金では買えんものなんです。お金で買えんものは捨てられんわけ。

ほしたら直して使いたい気持ちが起きるでしょう。ほいじゃから、捨てられない時計がいっぱい残っているということ、日本にね。それを直す人がいたら、来るじゃない。そう思わん?

実際に、「新光時計店」に持ち込まれるのは、高額で取引されるようなコレクション品ではない“ふつうの時計”も多いそう。そして、一つひとつの時計には、持ち主と時計との関わりや思い出を綴った手紙が同封されています。敬一さんは、これらの手紙、一通一通を読んでから修理に取りかかることにしています。

光司さんは、「子どものころにゼンマイを巻かせてもらった時計で、この音が大事なんです」と柱時計を持ち込んだ、30代の男性のことを教えてくれました。

光司さん しばらくして男性のご両親が来店し「息子がしょうもない安い時計の修理をお願いしてすみません」とおっしゃるんです。

ご両親が買われた時計なのに、息子さんのほうが思い入れがあるんでしょうね。すごく不思議な感じですよ。持ち主はもういらんと言っているのに、その下の世代が絶対に残したいと言っていて。

柱時計は「元気に振り子を振るになるまで」様子を見ながら、分解して調整を繰り返します

学校に行くときに見ていた柱時計、入学祝いに両親が買ってくれた時計、初ボーナスで買って大切にしていた腕時計。敬一さんや光司さんは、時計を修理することを通して、時計にまつわる記憶の風景をも守っているのかもしれません。

できる限り、時計の命を永らえさせるために

今では、多いときには年間300件もの修理依頼があるという「新光時計店」。なかには、大正時代の懐中時計や柱時計など、100年以上前の時計の修理依頼もあります。「部品はおろか、製造したメーカーすらない」という時計も珍しくありません。

敬一さん 古い時計は、手間がかかる。ちょこちょこ直しながら、半月、1ヶ月ぐらいかけてできあがるくらいよ。はじめはね、振り子も元気にふらんのよ。さばいて直して、さばいて直してやっておったらね、元気よう振りよる。

敬一さんにかかると、まるで時計が生き物のよう。でも、時がくると一斉に鳴るたくさんの時計たちの音を聞いていると、なんだかその感じがわかる気がしました。音の強さや響き方、トーンの高さ、音の硬さ・柔らかさは一つとして同じでなく、とにかく個性的なのです。

敬一さん じゃから、直らん場合はね、私は言うのよ。90歳の人は20歳にはならない。どがな名医でもならないです。

それに、ちぃとでも年齢を近づける、それが技術力なのね。70%で動いている時計を、85%ぐらいに直す人もいるし、90%ぐらいに直す人もいる。100%の新品のように直すいう人はね、ようけおらんのです。それはね、生まれ持った才能です。自分の手先の器用さ、根気、直す知識と技術が三拍子揃ってこそ、100%の状態に近くなるまで直せるんです。

作業机の引き出しには、敬一さんが毎日使う道具がきちんとしまわれていました

でも、製品仕様書もなければ、新品の状態を診たこともない、生まれるよりずっと前につくられた時計の修理をするときは、どうやって「100%の状態」を目指すのでしょうか?

敬一さん それはね、見ての“感覚”ですよ。100%になれば調子はいいしね。私ら、人一倍努力をしてその感覚ができているからね。

ほやから、私が言うん。しんどいほうへ物事を考えなさい、何をするんでも、どんな仕事でも。ほしたらいいことを考えるんやね。楽なほうへ逃げようとするとね、いい考えが起きんのです。人間いうものは。頭に残らんのです。

「新光時計店」には、修理を待つ時計たちが立てる、寝息のように安らかな音が満ちていました。敬一さんや光司さんの元にいれば、必ず元気にしてもらえると、時計のほうでも安心を感じているのではないか。そんなふうに思えてなりませんでした。

時計たちの寄港地を次の世代につなぐ

2012年、未来の5代目・光司さんが御手洗に帰ってきました。それ以前から、ホームページ運営などで「新光時計店」をサポートし、帰省のたびに修理技術を学んできたそうです。

光司さん 大学を卒業する頃には、修理の仕事も増えてはいましたが、まだ僕が手伝うほどの数はなかった。これから何十年と仕事をして生きていかなくてはいけないなかで、帰る前にある程度の収入の目処は立てておきたいと思っていました。

もうひとつは、結婚のこと。島には若い女性がほとんどいません。仕事もなく、家族もないという状態は避けたかったので、どちらかの目処が立った段階で帰ろう、と。

光司さんの帰郷は、御手洗のまちにとっても明るいニュースでした。今、御手洗のまちづくりにも参加している光司さんは、「御手洗は子育て環境が非常にいいので、子育て世代が暮らせるまちにしたい」と考えているそう。「そのためにも、島に仕事をつくらないと」と光司さんが言うと、ふと敬一さんが言葉を発しました。

敬一さん 御手洗いうところはね、江戸時代から船で儲けたじゃろ。全国から時計を送ってくるのは、船と一緒よね。御手洗の港に入って、時計が揚がって、私らが直して送り返す。持って来た人が持っていったりしてね。これがあるけん、うちは生きていっとるわけ。活躍しとるわけ。

「新光時計店」が港なら、時計を載せて寄港する船は「この時計を直したい」という人の思いでしょうか。仕事とは、誰かの思いを受けとめることから始まるのかもしれません。

「修理をしてもらう」ということは、「ものを直して使えるようにしてもらう」ということと同時に、「誰かに自分の思いを理解して支えてもらう」ということ。きっと、ふたりが修理した時計を受け取った持ち主は、修理する前よりもその時計を特別に思うでしょう。

「新光時計店」に集まってきた時計たちの「いのち」の音を聞きながら、私は自分の暮らしのなかにある「いのち」について考えていました。

「もの」に「いのち」を与えるのは、私たちの関わり方だと思います。暮らしを構成する一つひとつのものを使うなかで、誰かの思いを感じとり、自分の思いを重ね合わせていくという営みこそが、お金で買って来たものを「お金では買えないもの」に変えていくのではないでしょうか。

人生って、お金では買えないものがたくさんある方がしあわせだと思いませんか?

(撮影: 杉本恭子)