2024年1月1日、新年のお祝いムードを一瞬にして奪い去っていった能登半島地震。6ヶ月以上が経った今も、まだ大勢の人が避難所や仮設住宅での暮らしを余儀なくされています。

「いつどこで災害が起きてもおかしくない」

頭の片隅ではそのことを分かっているはずなのに、いつもなにかが起きてしまってから、自分にできることを探し、そしてできることの少なさに無力感を覚えます。

「起きてから考えるのではなく、普段から自分にはどんな支援ができるのかを考えなければいけない」今回の地震でも、そう深く胸に刻みました。

そんななか、約10年前から全国の畳屋さんが連携を取り、発災直後から避難所に必要な数だけ無償で新しい畳を届ける取り組みを知ったのです。その名も「5日で5000枚の約束。プロジェクト」。

2014年の長野県北部地震に始まり、2016年の熊本地震や2018年の西日本豪雨、そして今回の能登半島地震など、これまで数々の被災地を畳で支援してきました。

一体どのような背景で発足し、全国にネットワークを拡げてきたのか、そして、地域に根付く小さな畳店だからこそ災害時にできることには何があるのか、プロジェクトの発起人である前田敏康(まえだ・としやす)さんと、関西地区委員長の大亀亨(おおがめ・とおる)さん、東北地区若手メンバーの髙森えりか(たかもり・えりか)さんに伺いました。

兵庫県神戸市の畳店、株式会社前田畳製作所 代表取締役

「ていねいに暮らすを、たたみから。」をコンセプトに、日常の仕事だけでなく様々な活動を通して日本の伝統文化である畳のことを伝えていきたいと考えている。「5日で5000枚の約束プロジェクト」発起人。

兵庫県姫路市の畳店、株式会社大亀 代表取締役

「5日で5000枚の約束プロジェクト」関西地区委員長。全日本畳事業協同組合の若手チームのマネージャーも務める。兵庫県播磨町「ニュー☆ハリマ図書室」や近隣の子ども向けイベントなどに畳スペースを提供し、日常の中で畳と市民が触れ合える機会を設けている。

青森県八戸市の畳店、有限会社髙森畳工店 取締役。「5日で5000枚の約束プロジェクト」東北地区メンバー。青森県・八戸市にてまちづくりの活動にも携わり、八戸せんべい汁のPRや館鼻岸壁朝市のほぼ公認キャラクター、イカドンの運営をするチームである「イカドンファミリー」のメンバーとしても活動している。

「もしここに畳を敷くことができたなら…」

東日本大震災の避難所を見て、居ても立っても居られなくなった

このプロジェクトが発足したきっかけは、2011年の東日本大震災まで遡ります。

前田さん 当時、毎日のようにニュースや新聞で避難所の様子が流れていました。寒い中、体育館の硬い床の上にいる被災者の方々を見て、もしここに畳を敷くことができたなら、「温もり」という部分でお役に立てるのではないかと思ったんです。

前田さん自身も1995年の阪神淡路大震災で被災しており、災害時の混乱や避難所の床の硬さ、冷たさは、人一倍理解できていたのかもしれません。とはいえ、被災地に畳を送ることが本当に求められていることなのか、逆に迷惑になってしまうのではないか。そんな不安が頭を過り、もどかしい思いを持ちながらも、すぐには行動に移すことのできなかった前田さん。しかし、発災から約二年が経った頃、意を決して東日本大震災の被災地へと調査に向かうことにしたといいます。

前田さん 発災直後はなにもしないで今ごろ…という気持ちを抱きながら、当時避難所生活をされていた方たちに直接会ってお話を伺いました。その中には、避難所の床に敷かれているブルーシートの上に赤ちゃんを寝かすこともできず、何日間も壁にもたれながら抱っこをされていたという話もありました。もしも畳があったなら、添い寝をしながら授乳できたかもしれません。一人でも一枚でも必要と思う人がいらっしゃるなら畳を届けたい。それがこの活動を始める決意だったように思います。

ニュースなどで報道されず、物資が行きわたらない避難所もあります。そういったところでも、地域密着の畳屋である私たちだからこそ、地の利をいかしてお届けできるかもしれない。青森の髙森さんにもその時にお会いして、気持ちを伝えました。まだ正式にスタートしていなかったのに「よし、やろう!」と即答していただいたのを心強い感覚とともに覚えています。一人でも一枚でも必要とされるなら。今でも全国のメンバーが同じ思いを共有しています。

畳は保温性に優れているだけでなく、足音を吸収する力もあります。また、い草の香りは人をリラックスさせる効果もあり、避難所生活のストレス軽減につながると考えたそう。

今回取材場所を提供してくださったNPO法人「リベルタ学舎」が運営するスペース「コミューン99」には前田さんの畳が敷かれています。触り心地が滑らかで座りやすく、ふわっと香るい草の香りが穏やかな気持ちにさせてくれます

やると決めればすぐに行動に移す前田さん。まずは知り合いの畳店に声をかけ、志を同じくする関西の畳店3店舗で2014年にプロジェクトをスタートさせました。その後は出張へ行くたびに、A4用紙1枚にまとめたプロジェクトの概要を全国の畳店へ配り歩いたといいます。

前田さん 自分で訪問できるところはしましたが、それ以上に全国の畳店さんから畳店さんへと、瞬く間に共感の輪が広がっていったのです。そのことが嬉しかったです。

「5日で5000枚」と謳っているのは、災害発生から5日間で、各都道府県に大体100枚ずつ用意できれば、5000枚を約束できると考えたから。日常を突然奪い去っていく災害時に、なにか一つでも“約束”されることで、被災者はどれほど救われた気持ちになるでしょう。

プロジェクトの発足から約1年で全国200店以上の畳店が賛同し、10年経った現在では45都道府県の500店以上が参加しています。

熊本地震の混乱から確立した仕組み

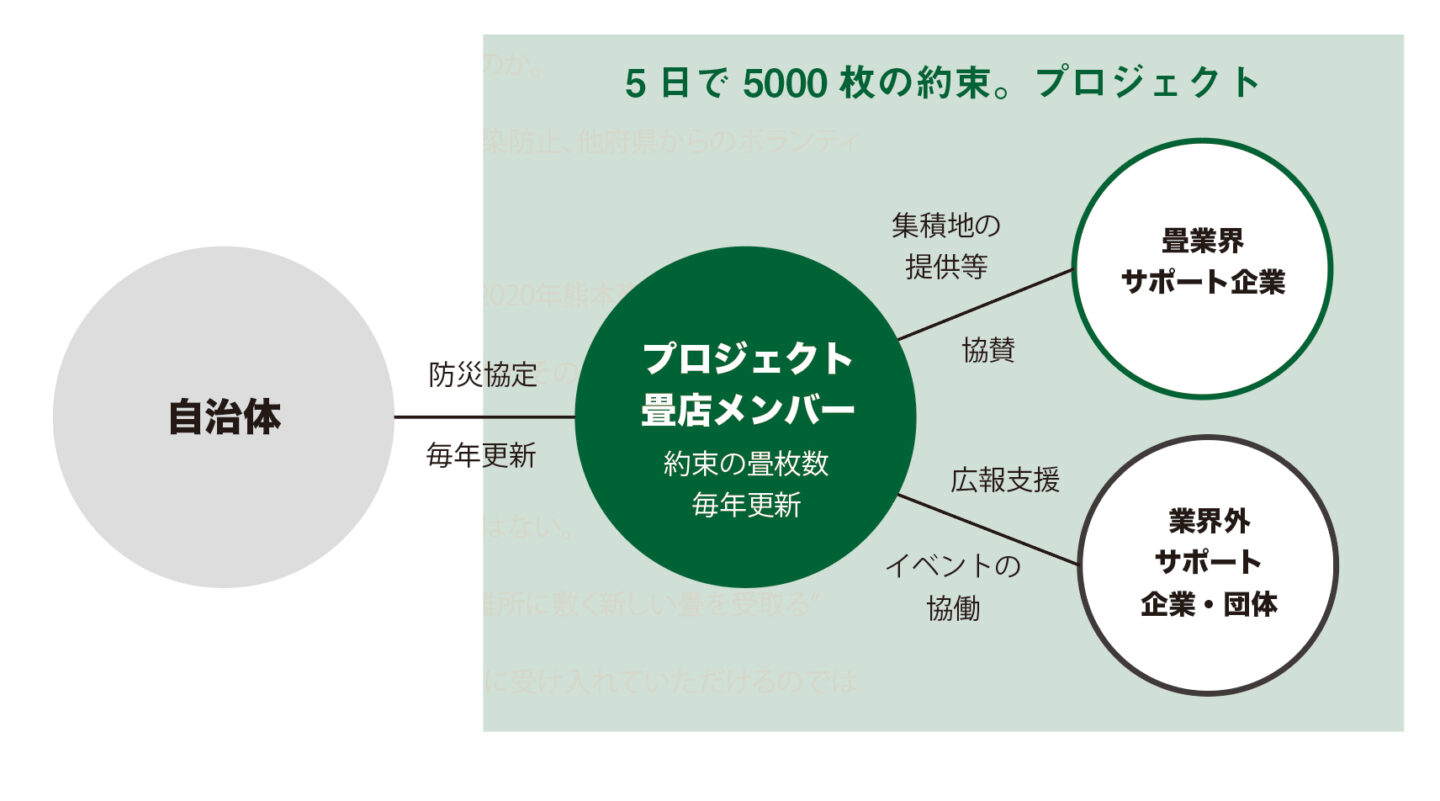

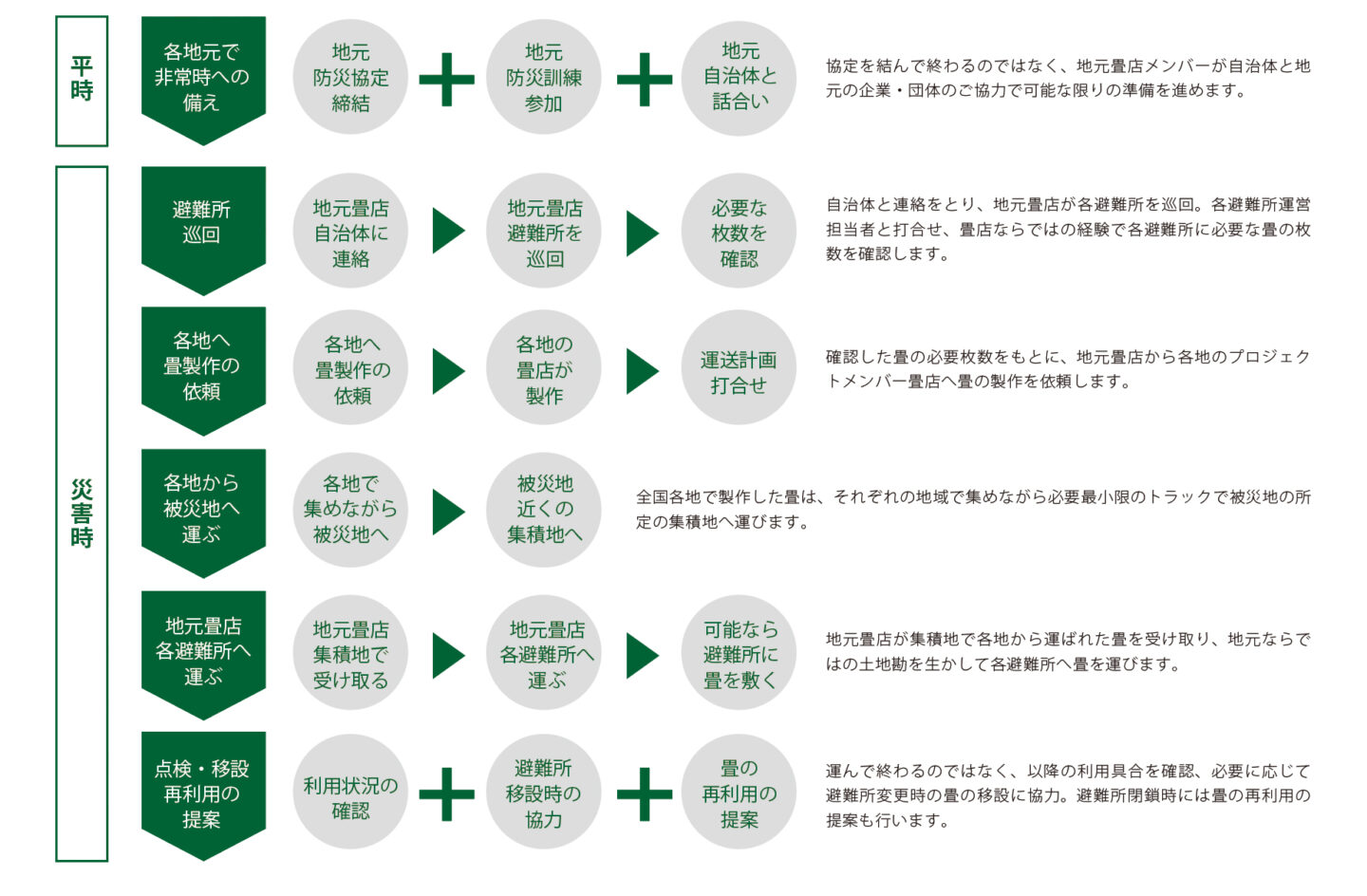

「5日で5000枚の約束プロジェクト」は、災害時、被災地の畳店がリーダーとなって動き、全国の畳店がそれをサポートするという仕組みで動きます。

発災直後、まず被災地やその近隣の畳店が全国のメンバーに状況と安否を報告したのち、地元の身動きの取れる畳店が被災地の自治体に連絡を取り、避難所を回る許可を取ります。次に、地元の畳店が避難所を一軒一軒まわり、避難所ごとに必要な畳の枚数を見立てて集計し、プロジェクトに参加している全国の畳店へ畳の製作を依頼。完成した畳は、それぞれの地域で回収し、必要最小限のトラックで被災地の集積地へと運び、地元畳店が各避難所へと届けます。

畳を届けたあとも、より衛生的に使えるようアドバイスをしに避難所を回ったり、時間が経ち複数の避難所を集約する際には畳の運送を手伝ったりと、できる範囲で最後まで継続的に支援し続けます。

避難所閉鎖後の畳の処分・再利用は各自治体に任せているとのこと。必要があれば再利用の提案も行っています。また、畳の製作は全て無償で行っていますが、畳業界のサポート企業や志を同じくする業界外の企業・団体が協賛や広報の面で支えています(画像提供:5日で5000枚の約束。プロジェクト)

この仕組みは当初から完成していたわけではなく、プロジェクトを進めるなかで試行錯誤の末に少しずつ確立されていったものです。中でも最も大きなきっかけとなったのは、2016年の熊本地震だったといいます。

前田さん プロジェクト発足後から、災害時に避難所の運営を担う全国の自治体と徐々に防災協定を結び、災害時には畳を届けていたのですが、熊本地震は発足以来、最大の災害でした。

前田さんは即座に現地に入り、陣頭指揮を執りますが、明確な仕組みがない中での最大規模の災害。上手くまとめることができずに途方にくれていたとき、助けを求めたのが大亀さんでした。

大亀さん 前田さんが避難所を回り、一軒一軒ニーズを把握してお届けする枚数を避難所と約束していくのですが、運送の手配や畳を集める場所の選定までは手が回らない。私は現地にはいませんでしたが、サポートメンバーをつくり、遠隔で集まった情報を整理する人、物流の手配をする人と、それぞれに役割分担を決めました。

しかし、配送を依頼した運送業界も支援車両の要請に応えるのに手一杯の状況。見積もりをとってみたところ、プロジェクトの資金だけでは賄えない金額になったといいます。「もうここまでか…」と諦めていた矢先、なんとかして畳を届けようと全国の畳店が自発的に動き始めたそう。

前田さん 全国の畳店の、中継による中継のようなものが始まったのです。小さなトラックで通り道の畳店の畳を積み、その量が増えていくと大型トラックに積み替える。自分たちのトラックでは乗せきれないとなれば、トラックのレンタルまで。関東から関西まで来たら、そこで関西の畳店がバトンタッチで運転をする。数百キロを運転して現地まで運び届けてくれた畳店もありましたし、被災地の畳店だけでは大変だろうと、搬入の手伝いだけの為に現地に入ってくれた畳店もありました。本当に全国の畳店の思いが畳になって届いているのを実感した出来事でした。

誰かが率先して動き、他のメンバーは指示を待つだけ、というのではなく、一人ひとりが自分の動ける範囲でできることをする。熊本地震をきっかけに、被災地の畳店が中心となって動き、全国の畳店が綿密に連携しながらそれを支えるという今の流れが確立されました。

求められることは都度変わる。柔軟性が最も大切

大まかな仕組みは確立されても、災害の種類や大きさによって都度動き方を変えていくことが重要だと話す前田さん。

前田さん 災害によっても市町村によっても求められることはその時々で変わります。まずはそこを把握してから、本当に求められていることをやっていく。そういった意味においては、仕組みが完成することってないのかもしれませんね。

災害時の避難所でよく聞かれるのが、現地のニーズを把握しないまま、物資が大量に送られてくることにより、被災者のためのスペースが物資でいっぱいになったり、処分の手間がかかったりするようなケース。前田さんは「送ったものが支援物資置き場で止まってしまうことは絶対に起きてはならない」と語ります。そのために、「ニーズを把握する」という骨の折れる作業はスキップせずに必ず行っているのです。

しかし、直近の能登半島地震では、感染症の拡大を心配する医療チームからの提言に戸惑うこともあったそう。

前田さん 地震から2ヶ月後の3月、七尾市で避難所が集約されることになり、事前に畳を移設したんです。その際に医療チームから「畳は衛生面で使用しない方がいい」とアドバイスを受けました。でも、それまで畳を利用していた被災者の方たちが「ここは病院じゃないんだ!」と畳の設置を希望され、なんとかそのまま使い続けていただけることになりましたが、ほかの避難所でも同様のことを言われ、残念ながらお約束したのにお届けできなかった場所もあります。

前田さんは決して医療チームのアドバイスが間違っていると言いたいのではなく、支援者が自分の立場に偏った判断をすることに対し危機感があるといいます。被災者の声を真ん中に置き、それぞれの役割を話し合い、柔軟にできることを探っていくことが必要なのではないでしょうか。

災害発生後初期の避難所では、みんなが集まる休息場所に畳を敷くことが多い。日本人には畳に上がる時には必ず靴を脱ぐ習慣が身についているため、実は畳があることで清潔な環境づくりにつながるそう(画像提供:5日で5000枚の約束。プロジェクト)

体育館などに避難所が集約される際には、事前に全面に畳を敷き詰める。隙間や段差がなく敷けるよう、避難所に届ける畳は880×1760ミリ、厚みは35ミリと規格を決めている(画像提供:5日で5000枚の約束。プロジェクト)

地域密着の畳店だからこそ。平常時から地域と接点を持つことが防災訓練

プロジェクトが発足してから約10年。大きな会社ではなく、普段から地域の暮らしに根付いている全国の畳店が一緒に支援をするからこそのメリットが見えてきたといいます。

前田さん 畳店って地域にあるものだから、その地域の人とは顔見知りですよね。信頼できる知り合い同士だからこそ、心を開いて聞き出せる情報があるし、頼ってもらえる。活動を始めた当初は、私たちが直接避難所に行っても受け入れてもらえなかったところを、地元の畳店さんと一緒に行くことですぐに受け入れてもらえたこともありました。

また、ニーズを把握するための情報収集や畳の運送ルートについても、地元に点在している畳店だからこそ、日々変化する情報や見えづらい山間部の状況まで把握できたり、道路状況が悪い際には、抜け道を教えてもらったりすることもあるといいます。さらに、各避難所に顔見知りがいてコミュニケーションが取りやすいため、枚数だけでなく畳を入れるタイミングまで計れるそう。

前田さん 平常時からお互いにどれだけコミュニケーションを取っているかが、そのまま災害時にもいきてくる。防災協定を結んでいる地方自治体とも、ただ協定を結んで終わりではなく、年に1回は集まって、活動報告や防災訓練を実施しています。

今後は畳業界や自治体だけでなく、もっと地域のみなさんとのつながりも強化していきたいですね。そういった面で、髙森さんのされているような活動にはとても興味があります。

ここまでインタビューを熱心に聞きながら、時折大きく頷いていた髙森さん。

彼女は、青森県・八戸市を盛り上げるまちづくりの活動をしながら家業である畳業を営んでいる、若手メンバーの一人です。この日は偶然出張で神戸を訪れており、それならばと取材に同席してくださっていました。

「私が発言するなんて恐縮ですが…」と少し遠慮がちに、「お話を聞きながら、このプロジェクトはまさに仲間づくりと地域づくりだと感じました」と話し始めました。

髙森さん 東日本大震災の時は大学生で、熊本地震の時は社会人一年目で東京にいたので、このプロジェクトには直接参加していません。でも、その当時からメンバーであった父からよく話を聞かされていて、自分たちの地域だけでなく、全国の畳屋さんと仲間になっていくことで、より良い地域をつくることにもつながるんだと思っていました。

今回の神戸出張も「もっと仲間をつくりなさい!お金を稼ぐだけではなくて、なにかあったとき財産になるのは仲間だから!」とお父さまから背中を押されたそう。

髙森さん 私はまちづくりの活動で普段から地域に出ることが多いので、畳業界だけではなく、様々な地域とのつながりを持っていることが強みだと思っています。畳店としても平常時からもっと地域とつながれるきっかけをつくっていけたら、信頼関係が生まれ、災害時はよりスムーズな支援をしていけるのではないかと思います。

昨今、小さな商店の数は減少し、お店と地域住民とのつながりは希薄化の傾向にありますが、髙森さんのように普段から地域の人たちと何気ないコミュニケーションを取っていることが、一番の防災訓練になるのだと感じました。

決して無理はしない

一人ひとりが自分の「得意」でできる範囲のことをしていけばいい

一方で、熊本地震後からこのプロジェクトのコアメンバーとして活躍している大亀さんは、当初、自分が関与するべき活動ではないと思っていたと話します。

大亀さん 私の父は前田さんに声をかけてもらって、プロジェクト発足当初から参加していましたが、まだ畳屋として一人前ではなかった私にとっては少し荷が重かったんです。

というのも、当時関わっていたメンバーは大きな畳店が多く、大量につくることのできない小さな畳店だった大亀さんは、役に立てることがないと感じていたそう。しかし、年に一度発行されるプロジェクト新聞を読み、前田さんの想いに触れるなかで、だんだんと考え方が変化していったといいます。

大亀さん たくさんの量をつくれるとかつくれないとかそういうことではないな、と。小さな畳店でも少しずつできる枚数の範囲内でやればいい。どんなに小さな力であってもとにかく参加店舗数が増えることで完結するプロジェクトなんだと思い始めたんです。

2018年の西日本豪雨の際には、前田さんとともに被災地である岡山へ入り、現地で活動した大亀さん。被災者の方を直接目の当たりにし、「小さな力でも支援し続けることが大事なんだ」とさらに強く感じたと話します。

大亀さん あの時は水害だったので、被災者の方は日中、自宅に戻って砂埃が上がるなか掃除をされ、夜になると避難所へ戻って来られるんです。疲れて帰ってきて身体を休める避難所が冷たい体育館の床の上では休まるものも休まらないですよね。これは絶対に畳がなければいけない。私たちができる支援ってそれしかないですが、地道に続けることで必ず救われる人がいると信じています。

同じ空間でも畳を一枚敷くだけで、環境は何倍も良いものに変わります。

「やっと足を伸ばしてゴロゴロすることができた」「畳の上で大相撲中継や朝ドラを見るささやかな日常は生活を取り戻せたかのような時間」など、これまでも数多くの喜びの声が寄せられています。

最後に前田さんは、どんな立場の人でも一人ひとりが自分の得意をいかして手の届く範囲で、助け合いをしていけば、もっと良い世の中になるはずだと確信に満ちた目で話してくれました。

前田さん 難しいことは考えずにシンプルになることから始めてみること。私たちが畳であるように、一人ひとりの得意やできることは違います。「社会のためになにかやらなければいけない」という原動力も素晴らしいですが、前のめりになりすぎず、自分にできることを小さくてもやってみることが大事なんだと思います。

私は、阪神淡路大震災の年に兵庫県で生まれました。

私の生まれ年を聞くと、神戸の人は口を揃えてこう言います。「大変な年に生まれてきてくれたんやね。あなたたちは復興の希望やったよ」と。

被災こそしていないものの、そんな言葉を掛けられるたび「どこかで災害が起きたらなにか力になれることをしなければいけない」と思いつつ、いざ起きると、結局いつも寄付だけで終わらせてしまう自分に、歯がゆさを覚えていました。

しかしそれは、自分の得意の中からできることを模索していなかったからなんだと、前田さんたちの活動から気づかされました。どんな行動においても、出発点は常に「自分」であることが大事なのだと。

皆が同じことをするのではなく、一人ひとりの得意を集め、その中からできることを探していく。そしてそれぞれが見つけた役割を柔軟に混ぜ合わせ、連携をとっていくことで、支援の輪はどこまでも多様に拡がっていく。

人の話を聴き、文章を書くことが好きな私にはどんな支援のかたちがとれるでしょうか。

既存の概念にとらわれず、あなたも自分のできる支援のあり方を考えてみませんか。

(撮影:山下和希)

(編集:村崎恭子)