あのまちを思う時、パッと浮かぶ顔がある。

自分が暮らすまち以外の場所に、そのような幸せな関係性を持つ人が増えているように思います。

言わずもがな、特に2011年の東日本大震災以降、日本全国そして世界に、その関係性の糸は網の目のように張り巡らされ、それは別の言葉に言い換えればある種の「セーフティネット」でもあって。

それは、インターネットがない時代には考えられなかった拡がりである一方、決してインターネット上だけでのやり取りではつくり得なかったもの。その地に実際に足を運び、目を見て言葉を交わしたからこその、距離を超えた個人と個人の関係性がそこにはあります。それを育む中でその地に魅了され移住する人もいれば、何度も通いながらそれぞれの気持ちのいい関係性を築いている人もいます。

2016年9月に吉祥寺から福島市に移転オープンした「食堂ヒトト」の店主、オーガニックベースの奥津爾さんは、そんな関係性を大事にあたためてきた人。長崎県の雲仙に生活拠点を置きながら、東京での料理教室やイベントの運営、そして福島での店舗経営という3拠点での暮らしを実践しています。

(移転に至る物語はこちらの記事をぜひお読みください。「きっと福島のこの先の、同じ景色を見ているから。 吉祥寺から福島へ移転した「食堂ヒトト」の現在地」)

日本を縦断する日々を送りながら感じる希望、そして危機感。距離をゆうゆうと超えた個人と個人の関係性から可能性を描き続ける一方で、このスピード感では間に合わないという焦りが、奥津さんには常にあるのだと言います。

奥津さん 20、30年したら人口も減って病気も増えて、待ったなしの超高齢化。経済も治安も悪くなるかもしれない。そうしたときに、まちの力が本当に問われる時代になる。税金が高い割に住みにくいまちと、なぜかおもしろい人たちが集まっていろんなことが起きているまち。その明暗がはっきりと分かれてくるはずです。

その時、何がそのまちの軸になるかと言ったら、やっぱりその土地に根ざした個人事業主、そこに住んでいる、暮らす人たち。自分でリスクをとって、責任を負ってやろうとしている人たちがどれだけいるか。そういう背中をどれだけ見せて次の世代につなげて、かつ、そういう楽しそうなまちに行ってみよう、そこで暮らそうという人たちをどれだけ惹きつけられるかだと思っていて。

そのために今、東京というカルチャーを介さず、まちとまちがダイレクトに対話してお互いに学び合いながら、やれる何かを探りたい。探らなきゃいけないときが本当に来ていると思うんです。

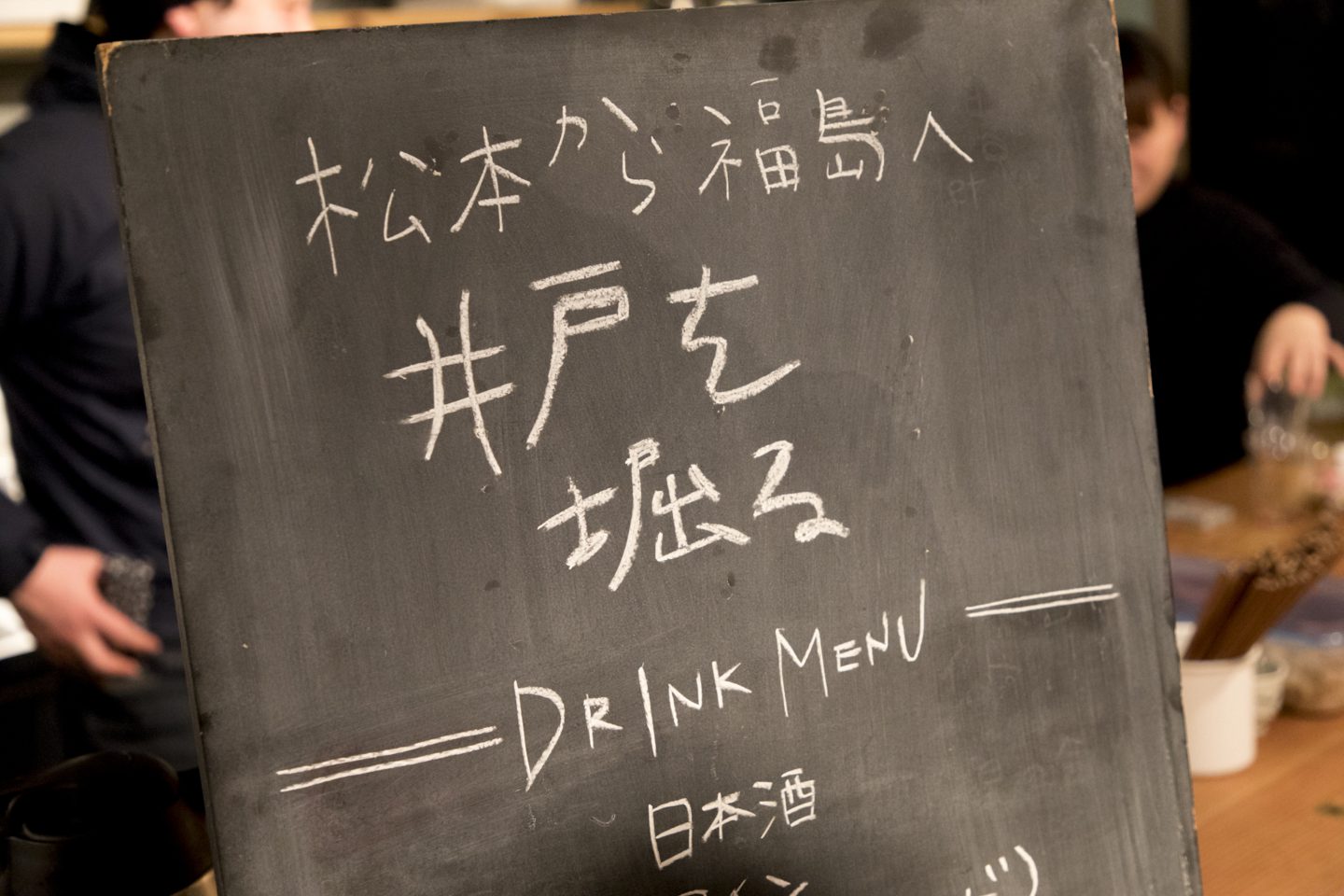

今回お届けするのは、そんな奥津さんの投げかけによって幕を開けた、まちとまちをダイレクトにつなげる10日間(2017年12月8日〜17日)に渡るイベント「松本から福島へ“井戸を掘る”」のクロージングトークの様子。

奥津さん司会のもと、ヒトトが福島に出店するきっかけとなった「OPTICAL YABUUCHI」の藪内義久さんと、奥津さんが吉祥寺にいた頃から交流のあった長野県松本市の書店・喫茶店「栞日(しおりび)」の菊地徹さんによるダイアログ。松本と福島、それぞれの地で店を構え、日々まちを見つめる二人の対話、そして福島だけでなく山形などの近隣県からのお客さんも交えて語り合い一緒に探った、まちが魅力的であり続けるためのヒントをご紹介します。

雲仙と吉祥寺と福島の3拠点で活動。オーガニックベース代表、食堂ヒトト店主。

2003年に奥津典子と吉祥寺にオーガニックベースを立ち上げる。2007年に吉祥寺にベースカフェを開店。のちに食堂ヒトトと名前を変え、縁あって2016年に福島市に移転。食や風土にまつわる様々なイベントを企画。2013年よりwarmer warmerと共に「種市」を企画。以来、在来種・固定種を守り継ぐ活動を開始。2013年夏に家族で長崎県雲仙市に移住。種採り農家の岩崎政利さんや若手農家らと共に「雲仙 たねをあやす会」を結成。

OPTICAL YABUUCHI代表取締役。1979年福島市生まれ。日本眼鏡専門学校を卒業後、雑貨店勤務などを経てイギリス留学。英語、デザインなど勉強したのち福島に戻り、セルフビルドで店舗を設計施工し、商いを始めた。眼鏡の販売以外にもオリジナルブランドCOYAの開発、デザインを行う。古い自社ビル「ニューヤブウチビル」の空きテナントを13年かけてリノベーションし、多彩な仲間をテナントに呼び寄せ、福島の文化の発信基地をつくろうとしている。

書店・喫茶店「栞日」店主。1986年生まれ。静岡市で生まれ育ち、大学進学でつくば市へ。在学中のコーヒーショップでのアルバイトがきっかけとなって、将来自分で店を構えることを決める。卒業後、就職先の旅館が松本市にあったため転居。ほどなく軽井沢町のベーカリーに転職したが、松本市街地の規模感や城下町気質、自然との距離感などに惹かれ、松本市に戻る。2013年8月、栞日開業。2016年7月、同店移転リニューアル。2014年より毎夏、ブックフェス「ALPS BOOK CAMP」を開催。

“東京を介さない、まちとまちとのダイアログ”が生み出すもの

ことの発端は2015年、ヒトトが吉祥寺にあった頃に遡ります。奥津さんが発行していたフリーペーパーを栞日に置きたいと、菊地さんが奥津さんに一通のメールを送ったことがきっかけでした。

吉祥寺で生まれ育った奥津さんは中学1年生の時、松本にほど近い三郷村(現・安曇野市)に移り住み、週末になれば友達と松本に通っていたそう。吉祥寺に戻った後も年に数回は松本に通い、もう一つの故郷とも言える場所。二人のメールのやり取りはいつしか松本と吉祥寺、それぞれのまちの文化や現状分析のディスカッションとなり、ヒトトで「松本と吉祥寺」というイベントを実施するまでに至りました。

奥津さん 昔の吉祥寺は個人店がたくさんあって、それを守る人たちがいて、ものすごく魅力的なまちだったんです。だけど2007年ぐらいから市政が変わって大転換が起きた。雑誌では吉祥寺特集が組まれ、大きな資本もどんどん入ってきて、家賃も上がり小さな店が次々と外へ逃げて行って。今では本当にチェーン店ばかりになってしまいました。

僕は松本に当時の吉祥寺のような、個人店がたくさん重なり合って文化を熟成していく素晴らしさを感じていました。だから僕には松本から得たものが沢山あった。送ってもらう風があった。でも心残りだったのは、吉祥寺から伝えるべきメッセージが僕にとってはゼロだったこと。あの時は一方通行の企画だったんです。

吉祥寺のヒトトが入っていた、かつてはキャバレーがあったという古い雑居ビルも遂に老朽化で建て直しが決定。そのタイミングで、奥津さんは吉祥寺のヒトトを閉店することを決意しました。

「福島に来てほしい」という藪内さんたちの強い想いに応えるかたちで福島市に移転オープンしたのが、2016年9月。1年が経ち、松本に風を送り返す日がやって来たのです。

奥津さん 福島に来るなんて思いもよらなかったけど、ご縁があって彼(藪内さん)に誘ってもらって来ました。まず思ったのが、あの時のあれ、もう一回やってやるって。

松本から吉祥寺に風を送ってもらったみたいに、福島からも松本に風を送って、尊敬しあえるまちとまちがダイレクトにつながる交流を絶対したいなって。

それぞれのまちが次のフェイズに進む、小さなはじまりをつくりたいんです。

今回のイベントタイトルである“井戸を掘る”という言葉は、菊地さんが奥津さんと対話を重ねる中で掬い上げた、この企画全体を束ねるエッセンスとなりました。

菊地さん じゃあ、どういうまち同士が刺激しあったら、この日本でそれぞれのまちがより切磋琢磨して生き抜いていけるだろうと考えた時に思い出したのが、奥津さんがよく口にする“井戸を掘る人たち”という言葉でした。

“井戸を掘る”っていうのは、そのまちにおける自分の役割に自覚的で、ひたむきにその仕事に打ち込むということ。そんな個人があまた点在しているまちほど個性があって、その個性がそれぞれのまちの魅力をつくり、人々を引き寄せるんだと思います。

住みたいまちが、住み続けたいまちであるために

松本市にある菊地さんのお店、書店・喫茶店「栞日」。リトルプレスやZINEなどの独立系出版物を中心にセレクトした新刊本と日用品の販売、そして喫茶とギャラリーを併設した活版印刷スタジオなど、元家電量販店の建物を丸ごとリノベーションしてつくった現在の店舗は2016年にリニューアルオープン。数軒隣の旧店舗では、1日1組限定・中長期滞在向けの宿「栞日INN」も運営しています。

生まれ育ったまちを巣立った後、縁あって流れ着いた松本で“自分の井戸を掘る”菊地さんの原点は、学生時代のコーヒーショップでのアルバイトでした。

菊地さん 半径数百メートル以内に住んでる人たちが足繁く通って来てくれるそのお店で、それぞれのお客さんが僕の淹れたコーヒーを飲んで、ちょっと気持ちが軽くなったのかなっていう雰囲気で店を出て行くのを見ていて、僕は自分の目と手の届く範囲の人たちが少し笑顔になってくれたり、少し気持ちが明るくなってまた日常に戻っていくような手助け、そういうことを仕事にしていって、その対価としてもらえるお金で自分が幸せなのであればそれでいいって思ったんです。

場所はどこでもよかったので、自分が住みたいまちが見つかったらそこで自分のやりたい店をやるんだと、それだけは決めていました。

自分の店をやるという目標に向かって突き進んでいく途中で偶然出逢ったまち、松本。ではここで何屋をやるのか。その基準は明確に、「自分自身がワクワクする店」だったと言います。

菊地さん 自分が好きで続けられそうなことで、コーヒーと一緒に何かやれないかなって考えた時に、本屋がもっとあったら楽しいのにっていうのは来た当時から感じてたんです。

すごく文化度が高くて、クリエイター気質の人たちが好んで住むまちなので、そういう人たちのリソース、アイデアの源となるような、メディアとしての本屋。もっとたくさん、いろんな種類の独立系の本屋さんがあったら絶対楽しいのになと思って、無いなら僕がまず1店舗目をやろうと。

自分が好きで住みはじめたまちが、好きで住み続けたいまちであり続けてほしいということを常に考えていて。自分がこういう本屋さんがあるまちで暮らしたいから、自分でその本屋さんをやっているんです。

奥津さん 菊地さんは、これがやりたい、夢を叶えたい、っていうだけじゃなくて、実はすごくリアリストだなあって。新刊系の本屋ってすごく厳しい道だとは思うんだけど、まちに足りないそれがあればいいなって客観的に見た結果のブックカフェ、その道をピンポイントに突いてやってる。

これって、すごく大事な視点だと思います。「自分に何ができるのか」と「まちに何が求められているのか」が握手していること。

菊地さんが栞日を開店して間もない頃から取り組んでいる、他のお店と連携したイベントやキャンプ場での本のフェスなども、自分がまちに対してできることと求められていることの着地点。徐々に仲間を増やしつつ、着実にファンを育てています。

観光客がぐっと減る冬にも楽しいことをつくって人を呼ぼうと、お店を巡るスタンプラリーを提案。「ひとやものが行き交っていた城下町の気質なのか、いい意味でドライ。キミはキミの自由に、楽しくしてくれたらそれでいいっていう風通しの良さがある。」と菊地さん。驚かれつつも実現し、今年で5回目を迎える。

キャンプ場での本のフェス「ALPS BOOK CAMP」。松本でつながりはじめた仲間たちと共にこの土地ならではのやり方を考え、“山”というロケーション、夏のキャンプという長野らしいブックイベントができあがった。

料理研究家・金子さんと共に松本の土地と素材を探求した記録集「アルプスごはんのつくり方」を制作。つくる人と食べる人を丁寧につなぐ金子さんの料理は、2017年6月に松本にオープンした食堂「Alps gohan」で味わえる。

世代を超えたまちの文化の継承、福島の今

自分でゼロから店を立ち上げた菊地さんとは対照的に、「OPTICAL YABUUCHI」の藪内さんは福島市で5代続く眼鏡店と自社ビルを両親から引き継ぎ、まちの文化を継承し、発展させようとしている一人。親の世代からのお客さんを大切にするとともに新しい世代のお客さんも迎え入れ、13年という時間をかけて様々なことに挑戦してきました。

藪内さん ぶっちゃけ、このヒトトがある場所ってね、家賃を3ヶ月以上滞納してる雀荘だったんですよ(笑) 1階が親父とお袋の眼鏡屋、しかも親父は汚い白衣とアフロ(笑) 2階にはスナックと美容室。そういう、いわゆる雑居ビルだったんです。

ここの前の通りが目抜き通りで、県内で唯一のスクランブル交差点もあって、本当に人の肩と肩がぶつかり合うくらいの賑わいだったって、親父から聞いていました。

しかし、東京への進学・就職、イギリス留学を経て福島へ戻ると、ビルのテナントは全て抜けていたそう。人が減り、店が少なくなっているまちを見て愕然とするとともに、「まちづくりってなんだろう?」と初めて考えたのが23歳の時でした。

藪内さん 本当は帰って来たくなかったんだけど、結局うちの親父から「お前、このビルどうするの?」って言われて。2階はお前がやっていいよとも言われたので、まあお店やらせてもらえるならって帰ってきたのが2004年ぐらい。

とりあえず壊してみるかと思ってセルフビルドで自分の店をつくってみたらおもしろくて。お店は立ち上がったけどお客さんも来ないから、夜、仕事が終わったら「今度は隣の美容室をやってみよう」って感じで進めていったんです。

そうしたら、今2階でレコード屋をやってるMarcyさんというすごいおもしろい人がたまたま見に来て、「ここいいね。借りたい」って言ってくれたんですね。

その時、あーっと思って。こんなふうに自分の好みでつくっていったら、このビル自体がまちっぽくなるのかもって。ビルの中に“小さいまち”がつくれるかもしれないと。そんな感じで、一つ一つの部屋を夜な夜なつくっていたんです。

入れ替わりはあったものの、その後いくつかのテナントが入居し、藪内さんの思いが少しずつ実を結び始めていた矢先、東日本大震災が起きました。

藪内さん もうここではやっていけないって思ってたけど、やっぱり故郷ってすごいもので、帰ってきたくなるんですよね。僕の中ではね。ここで何かしたいってやっぱり思ったし、いろんなイベントもやってきてコミュニティも生まれてて、この土台があるんだったら乗り越えられるんじゃないかって。

あと、本当に捨てたもんじゃないなと思ったのは、他のまちからも本当にいろんな人が来てくれたんですよ。で、いろいろつながって、それこそ奥津さんともつながって、どんどん広がっていく。その可能性がすごいことになってきたなって思っていました。

藪内さんが言う土台となったコミュニティとは、音楽イベント「FOR座REST」のこと。(FOR座RESTについてはこちらの記事をぜひお読みください。今の福島には、日本のこれからが詰まっている。2011年の中止から5年ぶりの復活「FOR座REST」が育んだ、そのつながりの物語)

福島市民家園というローカルな公園の中に移築された大きな芝居小屋や古民家群。そこに全国からお客さんが詰めかける様子を見て、藪内さんはここ福島でしかできないことの価値を再認識したと言います。

藪内さん 僕もそうだったけど、田舎の人たちって東京に憧れるんですよね。でもFOR座RESTをやってみたら、その土地でしかできないことの価値ってすごいって。地方だから云々という概念はその時に完全に無くなりましたね。

2014年に両親から経営を引き継ぎ、花屋「Total Plants bloom」や「食堂ヒトト」など、魅力ある店舗を招致。そして2017年にはヒトトの隣に「OOMACHIGALLERY」をオープン。(写真: SWISM)

2017年8月には「ヒトト」のとなりに、念願だったギャラリーをオープン。ロンドンに留学していた頃、“花を買うように”アートを購入し飾って楽しむ文化に触れ、いつか福島にもと温めてきたアイデアを形にし、地元のアーティストと共に運営をはじめました。

奥津さん この周辺は家賃が高いから貸すという選択肢もあるのに、藪内くんはどうしてもギャラリーをやりたい、なぜならギャラリーというのは文化を発信するものだから、と。それはもちろん素晴らしいんだけど、現実お金が動くかと言えばほぼ動かない。それなのに彼はちゃんとお金をかけてつくって、本当に始めてしまった。

彼のやっていることを一つ一つ丹念に見ていくと、常に、まちがどうあるか、みんながこのまちで楽しく暮らすために自分に何ができるのかを考えて決断していて、僕はそういう彼が呼んでくれたから福島に来たわけです。

“まちの雰囲気をつくる”のは自分たち

この先見たいそれぞれのまちの景色を仲間とともに描き、つくり続ける菊地さんと藪内さん。二人が最近感じているのは偶然にも同じ、“手を取り合う相手の多様性”についてです。

昨年、松本のまちの中心部には巨大な大手ショッピングモールが開店。菊地さんはこの出来事を、便利さという恩恵はもちろんある一方、まちの文化の潮目が変わるきっかけにもなり得ると危機感を持って受け止めました。

菊地さん 僕一人だけ、うちの店だけの力ではできない何かを成し遂げようとするときに、もっと色々な属性や年代、多様な人たちと要所要所で握手する、手を取り合うということをしていかないと、僕が今から見たいまちの風景とか、残したい風景を残せなくなってしまうなと、強く感じています。

同世代の、ベクトルが同じ方向を向きやすい相手と一緒にやったらすごく楽しくできるし、それはそれで必要なことだと思うから続けているけど、それだけだと守れないものや変えられないものがある。

これまでいい意味でのドライな部分があったから、若い衆がやることを上の人たちが放っておいてくれた。でも逆に言うと上の人たちがやって来た仕事を僕らも引き継ごうっていう意識で見ていないし、向こうも若い衆に自分たちの仕事を見せてあげようとか残していこうという気構えがそもそも無かったわけです。

家業としてもう何代目の人形屋さんとか和菓子屋さんとか、印刷会社とか、大きな企業とも…多様な相手と話をしていく必要性を、今すごく感じていますね。

一方、藪内さんのビルの前の通りには大きな病院が開院し、人の流れが変わるかもしれないという期待から近隣店舗同士の交流も生まれて来たのだと言います。

藪内さん 同じ温度の人とだけではなく、多様な人とつながることもまた広がることなんですよね。今日も来てくれていますが、数軒隣の文房具屋さん「Pentonote」の3人とも、この通りを活性化しようという動きが始まってようやく話せたんだよね。10年ぐらいかかったんですよ。なんでこんなに時間がかかったんだろうねって話したら、「スカしてると思ってた」って言われて(笑) 俺スカしてないし!

でも結局、話し出したらいろんなことが動きはじめる。近くにいて話し合えることの価値ってすごく大きいんですよ。すぐに相談に行けるし、相談に来てくれるし、やろうって話したらすぐ実現できる。こういったこともまちを楽しくする一つなんですよね。このまちをもっともっと知ることが大事だって、14年目にして改めて思ってます。

すごく豊かだなぁと思うのは、ここの前を通るときに、うちの店はウィンドウがガラスなんで見えるんですよね。通りがかりのPentonoteのみんなが手を振ってくれたりすると、マジで嬉しいんですよ。お客さんだとしてももちろん嬉しいし、車の中から振ってくれたりしても嬉しいの。

こういうまちの雰囲気って、ここで出店したいって思ってもらえるようなまちづくりにつながると思うんです。新しさとか楽しさも必要なんだけど、“まちの雰囲気をつくる”ことこそ、すごく大切な気がしています。

2017年には福島市万世町通りと福島県庁通りをメインに、県内外のアーティストたちが手づくりしたバードハウスを設置するプロジェクト「TUPI(ツピ)」がスタート。約20個の個性あふれるバードハウスがまちの日常を彩り、3月にはシジュウカラたちが入居予定。(写真: 志鎌康平)

かっこいい大人たちの背中がつなぐ文化

ここで奥津さんはマイクを会場へ。二人の話を聞いてどう思ったか、普段どんなことを考えているのか、震災の後どんな決断をしたのか…。福島市、郡山市だけでなく山形などの近隣県から、そして震災後に福島のまちに惚れ込んで移住して来たという人も。多様な参加者によるダイアログは続きます。

高校を卒業して東京に出ることも考えたけれど福島に「残ってしまった」という21歳の男性からは、こんな話がありました。

男性 きっかけは「PICK UP」に行くようになったことで、そこで「食堂ヒトト」を教えてもらって、来るようになりました。皆さんのことを、単純に、かっこいいなっていう気持ちで見ていました。本当にかっこいいなって。それだけで(笑)

自分たちのやりたいことを明確に持ってて、それに向かってやっている姿が、自分も真似したいなっていう気持ちで。

この言葉を受けて、奥津さんと藪内さんは大笑いしながらも、「そのためにやって来たようなもんだよ」と大感激。

さらに会場には、今日この場で偶然再会したという、彼の高校時代の先生も。

男性 彼は高校時代、バスケットボール一色だったんですね。今日来て驚いたのは、バスケ一本だと思ってた彼が「PICK UP」とかここに来て、かっこいい大人を見ていろんなことを吸収していて。さっき二人で話している時に、「高校時代はバスケばっかりだったけれど、違うことをもうちょっとやってもよかったかもな」っていう話をしてくれて、それが僕はすごく嬉しいというか。

部活だけ一生懸命やるっていうのももちろん立派だけど、まちのかっこいい大人を見て、自分もそっちにいってみたいっていう可能性が、久しぶりに逢ったら拓けていてね、嬉しいんですよ。

このやりとりに、会場の空気が一気に温かくなりました。

そう、そう、だから私たちはこのまちが好きで、ここに暮らしているのだ、と。

菊地さんが福島から松本が学ぶべきだと痛感していることの一つも、まさにこの感じなのだと言います。福島市に開店して36年の服屋「PICK UP」のオーナー高橋省吾さん、そして10代の頃から店に通い、服の楽しさを高橋さんから教えてもらったという従業員の田中栄さんと藁谷郁生さんの関係性。そして二人も自分たちがそうだったように、通ってくる若いお客さんに服の魅力を伝えている、その継承の渦中にいます。

菊地さん 僕がなぜ福島が幸福だと思うかっていうと、この“世代間のバトンパス”っていうのが一部なのかもしれないけど、確かにあるんですよ、見てると。それが僕にとっては一本の光で、この光はすごいと思っているんです。

本当に世代って、通過して来ている時代が違っていて、みんなそれぞれの時代の理想を追いかけて自分たちのベストを尽くして今にいるから、目指すところの齟齬って絶対にあって。そこに悩みあぐねる、そういうまちの方がむしろ一般的だと思うんです。

その点PICK UPに行ってみると、福島に残っちゃったといえども残っているという、磁場みたいなものがある。それが何なのか、僕はすごく知りたい。高橋さんがいらして、これが本当に奇跡的な一筋の糸なのであれば、僕が松本に持ち帰れることは、僕がその、松本における高橋さんになることだなということぐらいなんです。やるしかないっていう。

でも、高橋さん的存在がまちにもともと点在していて、その人たちがつくってくれている糸が福島のまちにたくさん降り注いでいるような状況なのだとしたら、何がその土壌をつくっているのかなあって。

店という場の本来の役割とは?

PICK UPの高橋さんが呼びかけ、毎週日曜日の朝に行われている通りの緑化活動「フクハナ」。子どもからお年寄りまで参加し、最後には「珈琲舎 雅」の山口さんが焙煎したコーヒーを飲みながらの談笑タイムが恒例。(写真: 赤間政昭)

菊地さんの真剣な問いに、会場の何人かが応えようとします。福島では普通のことになっているこの状況を言語化するのは非常に難しいことなのかもしれません。

でも確かに、かっこいい働く大人たちがいた。何度も逢いに行っていろんな話をして、いろんなことを教えてくれた大人たちがいた。そしてそこに行けば、お客さんとして来ている少し年上の大人たちとも出逢えて、音楽や映画などのカルチャーの手ほどきも受けられた。福島の友人たちと話していると、そんな幸せな思い出が次々と飛び出します。そして自分たちも大人になった今、彼らとともに、まちのこれからを見つめている手応えも持っているのです。

菊地さん 僕が一番最初に福島に来た時、雲仙から駆けつけてくれた奥津さんと、ヒトトを福島に招致した二人…藪内さんと藁谷さんと一緒にご飯を食べて。

その時に僕がすごくいいなあって思ったのは、お二人のすごく謙虚、でも控えめというのではなくてすごく積極的な謙虚で、「全部学び取ってやろう」っていう、一種攻撃的なというかね(笑) でも、そういう姿勢のある人にしか宿らない、目の強さみたいなものを、二人ともすごく持っていて。

そういう謙虚さと、「自分たちでこのまちを背負っていく」っていう覚悟を併せ持っている世代が、自分の少し上、ほぼ同世代にいることは、その手前にいた人たちがそういう背中を見せていたからだと思うんですよね。そういったバトンパスが自然に、このまちではなされている。他のまちが真似をしたくても、なかなかできない。だから、めちゃくちゃ大事にしてほしいですね。

福島というまちに何が起きているのか。藪内さんはこの菊地さんの言葉を受けて、自分が商売をはじめたきっかけに立ち戻ります。

藪内さん 僕たちはどちらかというとこの土地にもともといた商人たち。だから「継がなきゃ」っていう部分はたぶん強く感じているのかもしれない。

ただそれだけではなくて、おもしろくしようと思っている人たちはたぶん今たくさんいる。その横のつながりもできたことが、まちをちょっとずつ変えてきてるのかなと思うんです。

店とは本来どういう場所で、どういう役割を持っているのか。ずっと昔に思いを馳せてみると、そこは決してモノやサービスの売り買いだけの場ではなく、話をし、出逢い、人と人とがつながる場だったはず。もちろん今もそうだけれど、移り変わりが激しい都会では、そういった本来の役割を果たせなくなっているのも事実です。

福島のまちはその程よいサイズ感と、店という場の役割を果たし続ける店主たち、そしてそんな店を求め、楽しむお客さんが奇跡的なバランスで根強く存在し、今の状態にあるのかもしれません。

縦の井戸を掘り続けることはきっと、横の水脈を結ぶ

奥津さんがなぜ、“まちとまちとのダイアログ”をやっていきたいと思ったのか。それは冒頭に語ったように、「このスピード感では間に合わない」という焦りがあるからです。松本のまちに巨大な商業施設が突如出現したように。福島のまちに震災が起きてコミュニティが分断されたように。経済優先の時代背景や予期せぬ災害が、私たちの地道な取り組みをあっという間に飲み込んでいくこともあります。

しかし、それぞれのまちでそれぞれの井戸を掘る人、この危機感を共有できる人同士が語り合うことで見える光もある。熱量を交換することで渡し合える勇気がある。そう信じて、実際にそのような“場”をつくってしまうのが、奥津さんのやり方です。

奥津さん それが孤独にならない一つの道なんじゃないかなって。僕はこの二人を知っていたから、同じ危機感を持っている人たちがこうやって話したらって…思い浮かぶわけですよ。自分たちがまちに向かって何かをやる時に、福島の藪内くんはきっとこんな気持ちでやってるから俺もやろうとか、具体的な顔が。

皆さんだって絶対そうですよね。何か思い浮かべてますよね。これキツイー、やってらんねーって思った時に、でもあいつも頑張ってるよな、とかね。やっぱりその個人の関係性じゃないですか。

できればその個人と個人のやりとりからはじめて、まちとまちにしたい。小さくてもいいから、そんな対話の場が、熱と熱がぶつかり合う場が、日本中でもっともっと増えたらいいな、と思います。

松本のまちで。福島のまちで。3つのまちを飛び回りながら。

それぞれのやり方で井戸を掘り続ける3人の話は、私たちの心に当たり前のように問いかけてきます。「あなたはどんな井戸を掘る?」と。そこには正解も、良い悪いもありません。あるのは自分が納得しているかどうか、それだけです。

菊地さん それぞれの縦の井戸を掘ることをそれぞれがやり続けて伝え続けていくことが、結果的に横の水脈を結ぶんじゃないかっていう期待があるんです。だから最初から、まちとまちとを横につなごうとしているんではなくて、みんな自分の井戸をちゃんと掘ろうねって。一人一人が自分の井戸を掘っているまちであってほしいし、あり続けたいんです。

この日、熱気あふれる食堂ヒトトで私の頭の中に思い浮かんだ景色は、この場にいる人たちが松本のまちを旅する姿でした。東京を介さない、まちとまちとのダイアログはきっと、人の流れをも変えていき、結果として個人と個人の関係性に還っていくのだと思います。

あのまちを思う時、パッと浮かぶ顔がある。

だから行きたい。だから心配。

だから私も自分の手で、このまちでこの日常を彩るよ、と。