祖母と孫は、ときとして、母と子よりも深い愛情関係を育むことがあります。

忙しい両親に代わって、惜しみなく愛情を注いでくれて、さびしさで心がしぼんだときには温かい手でつつんでくれる――そんな祖母のもとで育って、 “おばあちゃん子”を自認する人は少なくありません。

写真家・吉田亮人さんもそのひとり。中華料理店を営む両親が忙しいとき、いつも近くで暮らす祖父母の家で過ごしていたそうです。10歳年下の従兄弟・大輝さんもおばあちゃん子。おばあちゃんもまた、孫たちをとてもかわいがりました。

写真家として活動をはじめた翌年、帰省した吉田さんは大好きなふたりにふとレンズを向け、シャッターを切りはじめました。ところが3年後、何の前触れもなくファインダーから大輝さんの姿が消えてしまいます。さらに2年後、おばあちゃんもまたカメラレンズには写らない世界へと旅立ちました。

ひとりになった吉田さんのもとに遺されたのは、ふたりが生きていた愛おしい時間を焼き付けた写真たち。2017年春、吉田さんはこれらの作品を、KYOTOGRAPHIE京都国際写真祭2017の個展示展「Falling Leaves」で発表しました。

1980年宮崎市生まれ。京都市在住。滋賀大学教育学部障害児教育学科卒業後、タイにて日本語教師として現地の大学に1年間勤務。帰国後、小学校教員として京都市にて6年間勤務し退職。2010年よりドキュメンタリー写真家として活動開始。写真集に『Brick Yard』(私家版 200部限定2014)『Tannery』(私家版500部限定 2016)がある。2017年、自身の祖母と従兄弟の生活を記録した「Falling Leaves」の展示および、写真集を刊行(私家版111部限定)。受賞歴に日経ナショナル ジオグラフィック写真賞」ピープル部門最優秀賞(2016)などがある。2015年にThe Paris Photo – Aperture Foundation PhotoBook Awards 2015 First PhotoBook部門の最終選考にノミネートされる。

KYOTO GRAPHIEで最も話題になった写真展「Falling Leaves」

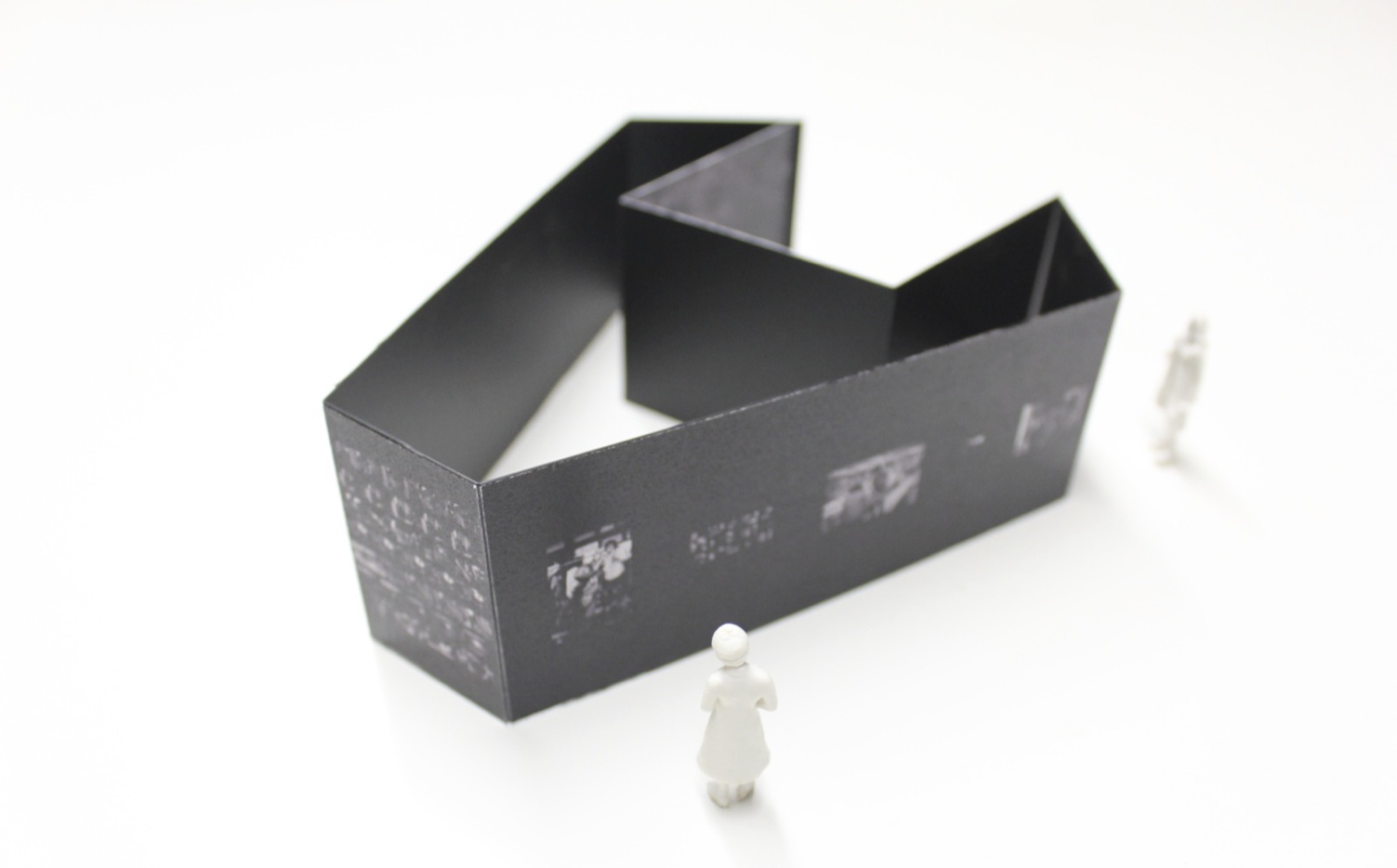

「Falling Leaves」の展示が行われたのは、KYOTO GRAPHIE京都国際写真祭2017(以下、KG2017)のメイン会場の一室。部屋の中央に建てられた、多角形の黒いパーティションに展示された写真をめぐるように、デザインされていました。

最初の作品は、幼い大輝さんとおばあちゃんの写真と、同じ場所で撮られた大人になった大輝さんの写真。ふたりが過ごした時間の長さと関係性の変化が表現されていました。祖母に育てられた孫は、いつしか祖母を支える側に。大輝さんは常々「最後までばあちゃんの面倒を見る」と言い、看護大学に通っていたそうです。

おばあちゃんの髪をなおしてあげる大輝さん。

おばあちゃんのツメを切る大輝さん。

おばあちゃんのお風呂を手伝う大輝さん。

手をつないでスーパーに行き、一緒にごはんを食べ、ときには何をするわけでもなくそれぞれの時を過ごすふたり。写真のなかのふたりは、安心しきってお互いを委ね合っているように見えました。

作品を見ているうちに私は、不思議な感覚に襲われました。写真に写っているのはふたり。でも、吉田さんの背中も写っているような奥行きがあり、写真の向こう側に3人がつくる濃密な空間が生々しく感じられたのです。

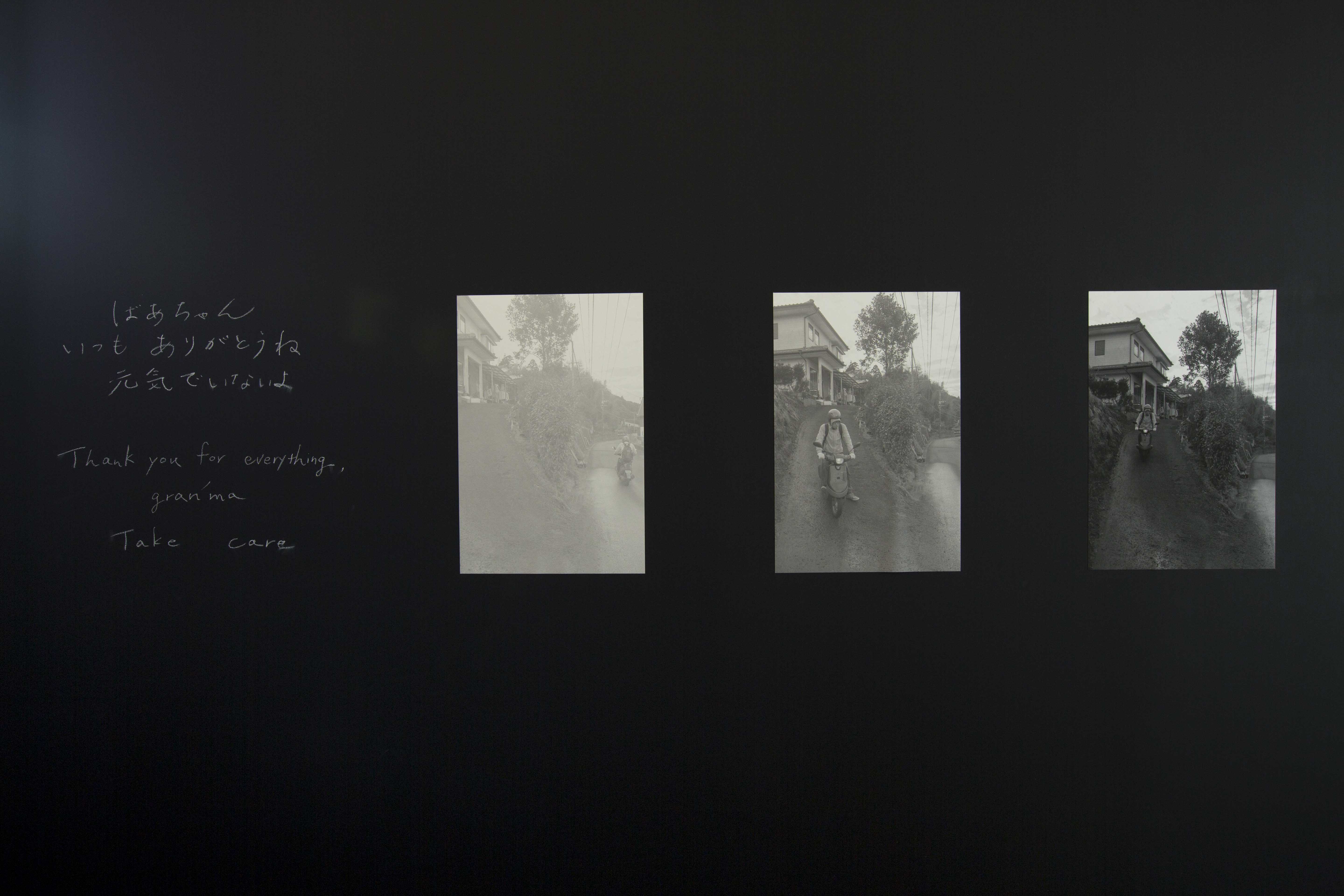

ふたりの日々を写した最後の作品は、おばあちゃんの家からバイクで坂道を降りて出て行く大輝さんを写した3枚の連作。露出が上がると、影を写していた写真が光に溶けていくようです。この写真のそばに、吉田さんは大輝さんが最期の朝におばあちゃんに遺した言葉を書きました。

ばあちゃん、いつもありがとうね。

元気でいないよ。(宮崎のことばで「元気でいてね」の意)

この言葉から1年後、孫の帰りを待ち続けたおばあちゃんの元に届いたのは、警察からの大輝さんの遺体を発見したという連絡。遺留品などの状況から死因は自死と判断されました。

二人が生きた有限の時間を写真で紡ぎたかった

1ヶ月間の会期中、数万人が「Falling Leaves」を観に訪れました。

目に涙をためている人。観終わったあと、もう一度最初から見直す人。会場には、いつも静かな熱気がこもっていました。吉田さんの元には、「写真展で初めて泣いた」「何日も忘れられない」など、たくさんのメッセージが届きました。

予想以上に大きな反響を、吉田さんは「賛否も含めて、いろいろな声が噴出するのは作品の力だと思う」と受けとめています。

「出すからにはいろいろな批判があってしかるべきだ」と覚悟を決めていましたから。僕がこの作品をつくらないと、本当にふたりは埋もれてしまう。僕しかいない、他に誰がつくるんだ? って。

その「覚悟」が決まるまで、吉田さんは「写真を辞めよう」と思うほどに深く悩み、葛藤しました。

この作品を発表することは、死者を冒涜する行為なんじゃないかと思うと前に進めなくなったんです。

写真を見るのが怖くなって、写真に殺されそうというか、写真に押しつぶされそうというか。人を撮るということは、その人の何かをさらけ出す行為じゃないですか?

こんなにも、写真に向き合えたのは、ふたりが僕にとって大事な家族だったからかもしれません。「写真を辞めよう」と思うほどに苦しんだことによって、改めて写真家としての覚悟ができた。この経験は僕にとって強いと思っています。

言うまでもないことですが、作品に写っているのはふたりの「生きている姿」です。ふたりの死は、撮影している間には予測しなかったこと。伏せて発表することもできました。

なぜ、あえて「死」を伝えることを選んだのでしょうか。

「おばあちゃんと孫が一緒に仲良く暮らしていました」というだけのストーリーにもできた。でも、僕にとってそれは嘘だろう、と。全部含めて、ふたりと僕が経験し、体験したできごとだったから。

従兄弟の自死は一番見てほしいことじゃないんです。それはひとつの事実ではありますが、もっと大切なのはふたりが有限の時間をどう生きたのか、そこにどういう愛があり、関係性があったのか。ふたりの時間を僕自身はしっかり写真で紡ぎたかったし、そこを見てほしかった。

「落葉の部屋」にこめられた死者への思い

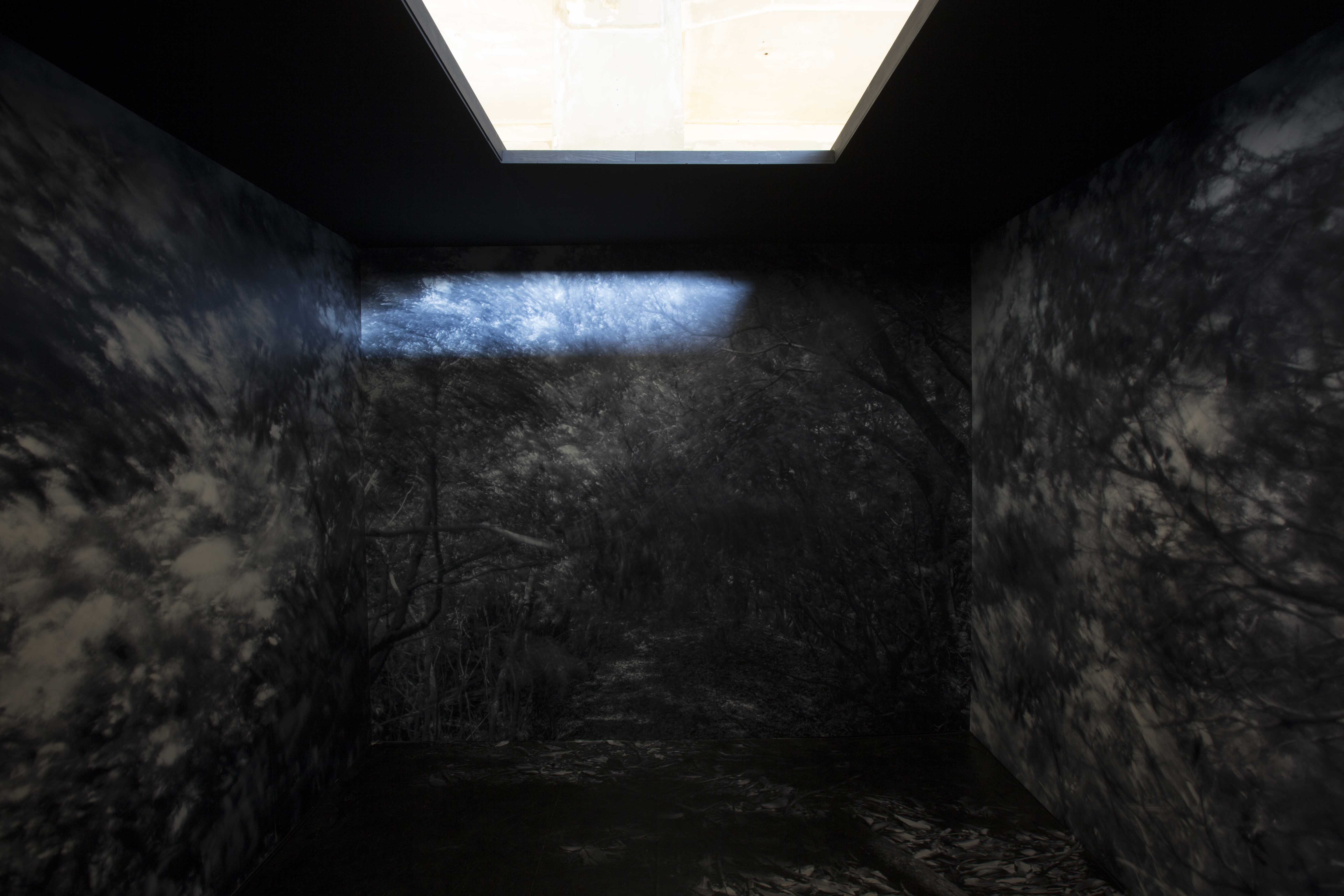

「Falling Leaves」の最後の作品は、黒いパーティションで囲まれた暗室にありました。天井からの光で、まず目に入ったのは自分の足の下にある落葉の写真。周囲は森の木々――大輝さんが息を引き取った森のなかを撮った作品でした。

この部屋に入ったとき、私は一瞬とても不安になりました。ひとりぼっちで暗い森にいて、自分はこれから死ぬことを考えている……自分自身を大輝さんに重ねていたのです。でも、天井から光を見上げたとき、ふと救われる気持ちがしました。

あの森に入ったとき、最初は僕、足が震えるほど怖かった。

線香をあげて、しゃがんだり、手を合わせたり、立ったりしながら、しばらく森のなかにいて。すると、不思議なことに恐怖がだんだん逃げていくというか、なくなっていきました。

森に包まれて、風に揺れる葉っぱの音が聞こえたり、木漏れ日がぱーっと射してきたり。まるで墓地にいるように、妙に落ち着くような体験をして。彼と何か話せた気がして、何回か森に行ったんです。

「落葉の部屋」は、上から見ると葉のようでも、棺のようでもあるようにデザインされていました。

この作品は、高齢者の介護や若者の自死など、社会問題や遺族感情にも結びつきやすい。でも、僕はそういう問題を提示したい気持ちはさらさらないんです。

僕と彼、僕と祖母、彼と祖母、この三者の関係性のなかに僕らが過ごした時間がある。その時間と自分がどう折り合いをつけて、なおかつ彼をどう写真で弔えるのか。写真集をつくっているのも、ひとつの弔いの形です。

途中で祖母も逝ってしまったけど、もともとは「彼の墓前に備えたい」ということが、あの作品の純然たる動機だったから。

「Falling Leaves」を通して、私が見ていたのは「生の時間はあまりにも壊れやすく、失われやすいものなのだ」という鋭い真実でした。そして「人が有限の時間を生きて死ぬ」ということ以上に、強いエネルギーを持つ物語はないのだろう、とも。

そんなことを考えていると、吉田さんの過去の作品をもう一度見たくなりました。吉田さんはいつも、一瞬一瞬を死ぬほどに生きている人々を写真で捉えていました。それらの作品と、死の側から生の光を描いた「Falling Leaves」に通じるものを、確かめたいと思ったのです。

写真で「生きる」ことを考え続けたい

吉田さんの最初の作品は、インド発祥の伝統工芸品・更紗をつくる工房で撮影した「Calico Factory Artisans」。小学校の先生を辞めて写真家になったとき、自転車でインドを旅していて見つけた最初の「撮りたいもの」だったそうです。

肉体的にしんどい思いをして、それでも心惹かれるものこそが、自分の撮りたいものかもしれないという予測のもと、真夏にデリーからムンバイまで2ヶ月間旅をして。この更紗工場に出会ったんです。そのときはまだぼんやりしていたけど、だんだん削ぎ落としていくと、結局自分は肉体労働者の姿に心動かされるんだってことが実感できました。

インドの次は、バングラデシュの煉瓦工場、そして皮なめし工場。筋骨隆々とした肉体を誇らしげに汗で光らせて、あるいは埃にまみれて働き、仕事が終わると休息の時間をすごす人々の写真には、異様なほどに強いエネルギーが満ちています。

これらの作品のルーツには、「中華料理店で汗水たらして働いている両親の姿」があると吉田さんは言います。「肉体労働者の姿に、自分の原風景を重ね合わせている」と。

僕は、机の上で考えても何もわからないタイプ。動いていくなかで結果的に「やっぱりそうやったんや」とわかる。自分の作品の出発点にはいつも家族があるということも、後になって気がつきました。

吉田さんが、肉体労働者を撮りはじめた直接のきっかけになったのは身近な人がリストラに落ち込む姿でした。「日本で働くってどういうことだろう?」という問いから、労働の根源を探りはじめたそう。

自らの肉体を使って何かをつくり上げる。そこに労働の根源があるんじゃないかって。僕が、バングラデシュの労働者を撮りながら、何を一番見たいかというと“生の光”なんです。生のエネルギーというか。裏を返せば、それはやっぱり死なんですよね。僕の作品の根底に通じているのは「生きるってなんだろう?」ということ。「生きるってなんだろう」「働くってどういうことだろう」を、写真を撮りながら自分で考えたい。

被写体のために写真で何か返したい

今年1月、ふたたびバングラデシュを訪れた吉田さんは、「Tannery」を撮影した皮なめし工場を訪れました。完成した写真集を、被写体になってくれた人たちに渡すためです。

すごい喜んでくれてよかったんですけど、渡し終えて「あれ?」と思ったんです。これで終わりってすごくあっけないなって。僕の写真はすごく泥臭くて、埃っぽくて、汗臭い人たちを撮ったもの。被写体になってくれた人のいる現場に還すべきじゃないか、って。

「自分をさらけ出して見せてくれた相手に、写真で返せることはないのだろうか」と、考えるようになったのも、「Falling Leaves」を発表したことによる心境の変化が影響しています。

次の作品は、日本での個展だけではなく「被写体のために写真で何を返す」ことを前提として取り組んでいる吉田さん。バングラデシュの首都・ダッカの路線バスで車掌として働く15、6歳の少年たちを撮りはじめています。なかでも、リアジくんという少年については、許可を得て何日も一緒にバスに乗りながら撮影。その家族にもインタビューを行いました。

乗客がうわーっと乗って降りて、彼らは、一日中バスのなかで切符をもぎって「こっちこっち!乗って乗って!」と大声でさばいている。でも、みんな彼らがどんな生活をしているのか、どんな風に働いているのかを知らない。というか、見えていないんですよね。毎日見ているのに、乗客にとって“いない存在”なんです。

「リアジ君が働いているバスを、リアジ君の写真でラッピングして走らせたい」と吉田さんは子どものように目を輝かせました。

彼の写真でラッピングしたバスをダッカに走らせたら、きっとそこから対話が生まれるだろうし、写真を剥がして持って帰る人もいるかもしれない。なおかつ写真展の空間でも被写体が働いているところを撮る。それを全部まとめて一冊の本にして出すところまでをプロジェクトとしてやりたい。

バス会社のほか、現地の大学の協力も得て次世代を担う若い人たちを巻き込みながら、写真を撮るプロセスも、写真展をつくるプロセスもすべて作品にしていく予定。作品制作のスケールはこれまで以上にぐんと大きくなりそうです。

「生きる」ことには、美しさも醜さも、悲しみも苦しみも、またそれを超えて生きようとする喜びも、あらゆることが含まれています。そのいとなみを、一瞬時を止めて見せてくれるのが、写真(あるいは文章も)の持つ魔法だと思います。

吉田さんは、レンズ越しに見つめた“生のエネルギー”を作品で見せてくれます。その作品のエネルギーは、私たちのなかに流れ込んで何らかの変化を起こします。たとえば、吉田さんの作品の一枚一枚が私のなかに新しい風景をつくり、「Fallen Leaves」がこのインタビューを生み出すきっかけをつくったように。

作品によって起きる観衆のエネルギー変化さえも、作品の一部にしようとする次の展示では、いったいどんなことが起きるのでしょう。写真家・吉田亮人のエネルギーに触れたいと思うなら、来年予定されているバングラデシュでの作品展を訪ねてみてください。自らの命の根源につながる回路がひとつ見つかるはずです。

– INFORMATION –

8月5日(土)〜20日(日)

東京・墨田区・Reminders Photography Stronghold

http://reminders-project.org/rps/theabsenceoftwosalejp/