2020年、コロナパンデミックとともに消えた、祭りの音。

なにをするにも「自粛」が叫ばれ、人々が集う、ただそれだけのことからもすっかり遠ざかってしまった日々。少しずつ、少しずつ、状況は変わっていったものの、全国各地の祭りの完全復活までには予想以上に長い年月がかかっている。

その大きな理由は、中心となって祭りを取り仕切る人々の多くが高齢であり、各自治体も関わることながら思い切った判断ができないということなのだろう。この4年間で、きっと失われた祭りや途絶えてしまった伝承も無数にある。日本だけではない、地球のあちこちで。

愛知県の山の奥の奥。静岡県に接し、長野県との県境にもほど近い北設楽郡東栄町に、700年以上つづくという神楽「花祭(はなまつり)」があると知ったのは15年ほど前のことだった。柳田國男や折口信夫ら民俗学者たちが魅せられたと言われ、その道に明るい方々にはとてもよく知られている祭りだ。

愛知県出身にもかかわらず、この東栄町という地域のことも、花祭のこともまったく知らなかったわたしは、2010年に初めて花祭を訪れた。日本各地の祭りに出向き、海外を旅するときも祭りを中心に組み立てるほどの祭り好きだったわたしにとって、この「花祭」は一味違った。故郷の名古屋弁に近い三河弁が飛び交っていることも嬉しく、どこか “HOME” を感じられたこともとても大きかったように思う。

「鬼が、いる。」

花祭の印象は強烈だった。花祭の大きな特徴のひとつに「鬼」が登場するということがあるのだが、鬼は確かにそこに現れた。そしてこれまでの鬼の印象…「鬼は外!福は内!」に象徴される、怖いもの、厄介ものとしての鬼とはまったく違う。尊敬にも近い眼差しで迎えられ、人々は鬼の存在を受け入れ、歓迎しているように感じられたのだ。ありがたそうに、そして子どもたちはヒーローでも見るようなキラキラした目で見つめたり、鬼の所作を真似てよちよちと舞っている。ここでは鬼は山から降りてくる神さまであり、火を象徴する神さまなのだ。

まさに神さまと人とがそこで出逢い、交わっている。

初めて見るその光景に、すっかり恋に落ちてしまった。

現在、花祭は東栄町を含む北設楽郡一帯で14ヵ所、11月から1月にかけて各集落で開催されている。さらに北の長野県側には、やはり昔から民俗学者たちを惹きつける「遠山の霜月祭り」がある。2010年11月に御園(みその)地区の花祭に初めて訪れたあと、熱に浮かされたように別の集落の花祭や霜月祭りを訪ねて回った。特に最初に訪れた御園花祭には毎年のように訪れるようになり、不思議とこれまでのような全国お祭り探訪欲のようなものもなくなってしまい、夢中になるほどだった。

そして、花祭と関わる中で、わたしは日本で古来から育まれてきた、祭りを中心にしたコミュニティのあり方の核心にどんどん迫ってゆくことになる。コロナ禍を経て4年ぶりに通常開催された2023年の花祭は、その休止されていた年月の重みも相まって、今を生きるわたしたちに多くのことを語りかけてくれた。

祭りの中には何がある?

700年の歴史の中で初めての3年が教えてくれたこと

鎌倉時代末期の頃に修験者たちから伝えられたといわれ、山里の厳しい暮らしの中で700年以上のものあいだ途切れることなく伝承されてきた花祭。太陽の力が衰える冬至の前後にその力を復活させ、集落の安全や五穀豊穣、無病息災を願うため、鬼や舞い手たちは大地を踏みしめ、精霊を呼び起こす。今でこそ道路が整備されアクセスが容易になったが、以前はうんと“秘境”だったからこそ、昔ながらのかたちを色濃く残したまま今に伝わっているとも言える。

寒い時期に夜を徹して行われ、最も長い集落では朝からはじまって翌日の夕方までぶっ通しで続く。舞いが繰り広げられる「舞庭(まいど)」の真ん中には火が焚かれ、大きな釜で湯を沸かし続けるため、延々と煙に燻される。“寒い・眠い・煙い” 花祭。祭りの音を聴きながら燻されながら、舞庭の傍でうとうとと居眠りすることも、わたしにとっては年に一度の至福の時間だ。

そして花祭に欠かすことができないのが「せいと衆」と呼ばれる観客たち。太鼓の音と舞い手の盛り上がりに呼応して「テーホヘ テホヘ」といった独特の掛け声をかけたり、時にはヤジを飛ばしたり、はたまた一緒に舞ったり…。壮絶に酔っ払いながらも祭りを盛り上げる地元の人たちをお手本にしながら、祭りを見にきたよそ者にも参加できる “余白” がある。むしろ、その余白が埋められてこそ祭りが完成するような独特のオープンさを、わたしはこよなく愛している。

東栄町御園に生まれ育ち、この地で働きながら、中心となって祭りを取り仕切る清水靖(しみず・やすし)さん。4年ぶりの通常開催となった2023年の御園花祭は、父・晃さんから「花太夫(はなだゆう)」の役割を継承し、神事などもすべて行うことになった節目の年となった。

5歳で初めて「花の舞」を舞ってから50歳の今に至るまで、1年も欠かすことなく舞い、祭りに関わってきた靖さん。御園の花祭だけでなく、すべての集落の花祭に毎年訪れるほどの花祭好きでもある。そんな靖さんにとって、花祭とはどんな存在なのだろう?

靖さん 人生そのものって言ってしまえばかっこいいかもしれないけど…なんだろう。生活の一部っていうか… “からだの一部”。特別なものでもないけど、当たり前に自分の中にあるもの、というかね。

コロナ禍で祭りのかたちを変えざるを得なくなった2020年からの3年間。花祭の歴史ははっきりとしない点も多いが、700年以上の歴史の中で3年も祭りを公開できなかったことはないのではないかと、靖さんは想像する。それだけ、特殊な3年だった。

表向きには中止とし、神事といくつかの舞を行い、集落の住民と関係者にのみ公開した最初の2年。いつもは深夜4時過ぎに登場する「榊鬼」の舞を昼間にやったことで「全部見ることができてよかった」と喜ぶお年寄りたちの声もあったという。

靖さん 3年目にはちょっと揉めてね。一通りやらんと忘れちゃうんじゃないか、でもまだコロナは流行っとる状況だし去年と同じでいいじゃないかと、意見が二分して。他の地区でも観客は入れずに一通りやっていたところもあったから、自分は一通りやりたいと思っとったけど…結局、そんなに今、無理してやらんでもいいということになって、神事と舞の演目を増やしてやったんだけどね。ずっとモヤモヤ、モヤモヤしてたね。物足りんというか。

面や舞がつなぐ

先人たちとの時空を超えたつながり

2022年も祭りは短縮。夜を越えない花祭が3年続いた。

“感染症対策のため”、もちろんお酒も禁止。その地域の大切な収穫物である米でつくった酒をいただくということも、日本の祭りの重要な要素。お酒が入って、眠気も入って、舞庭に呼んできた神さまたちを喜ばせ、ともに遊ぶために一晩中舞う。その純粋な楽しさこそがきっと、700年ものあいだ続いてきた所以なのだろう。

そして花祭には「鬼」がいる。目に見えない神さまたちが、鬼として立ち現れる。

靖さんは約25年にわたり「榊鬼」の役割も担ってきた。

靖さん 面を着ける瞬間、ずっと近くで聴こえていた太鼓や囃している声が遠くなって、本当に遠くの世界に行くような感覚になるんだよね。300年、400年と、代々の人がずっと着けてきた面を、自分も今、着けとるっていうのが不思議でしょうがないんだけど。それを着けて、異世界に行くというか。あの世に行っちゃう、無事に舞ってこの世に還ってこれるかなって。畏怖っていうのか、怖いような感じもあって。

でも舞庭に出たら、もう何も考えられんね。とにかく夢中で舞うだけ。

靖さんが花太夫を引き継いだ今回、花太夫を補佐する「助太夫(すけだゆう)」の役割を、やはり父から引き継いだ尾林威行(おばやし・たけゆき)さん。同い年のふたりは、5歳のときに揃って「花の舞」を舞って以来、ずっと一緒に舞い、祭りを盛り上げてきた。同世代が少ない中、毎日のように遊んできた友達であり、親戚でもあり、兄弟のようでもあり「考えとることはだいたいわかる」とお互いに言って笑い合う。

花太夫と助太夫の役割を父親たちから同時に引き継いだ二人。尾林威行さん(右)は蕎麦屋、お茶農家を営むほか、ダンススタジオも経営し多くの子どもたちにダンスを指導する、みんなの憧れの「たけちゃん」だ(2023年)

祭りに最初に出てくる鬼である「山見鬼」を舞う威行さんもまた、鬼を舞って約20年。神事からはじまり人々の舞が続いた後、ゆっくりとした所作で登場すると、舞庭が「今年もよう来てくれたなあ〜」という歓喜に包まれる。

威行さん 自分よりも何代も前から、それこそ何百年ものあいだ、この同じ面を着けて舞ってきた人たちがおるわけでしょう。この重たい鬼の面と衣装を着けて、同じ時間舞って、途中で苦しくなったり、ここでもうひと踏ん張りとか、先人たちも舞いながら感じて来たんじゃないかなって。こんなふうに全く同じことを追体験するなんて、他になかなかないと思うんだよね。

だから面を着けて舞庭に出たら、山見鬼を舞った先人たちが一緒に舞って応援してくれてるような心強さがあって。有り難さがこみ上げてくる。

自然への、神への祈り。先祖や先人たちへの感謝。

言葉にするのは簡単だけれど、こうして自らの身体を通じて、この土地を脈々と繋いできたたくさんの命を感じられること。重たい面、長い長い舞の、しんどさの向こうにうっすらと見えてくる、先人たちの変わらない営み。

面や舞という “装置” を通じて、人々が祈りそのものになっている。

子どもたちの成長を みんなで祝うということ

久しぶりに御園花祭を訪れた今回。さまざまな人と再会し、話をはじめると、ほとんどの人が最初に口にしたのが子どもたちのことだった。子どもたちの舞は「花の舞」と呼ばれ、その存在がとても大切にされていることが滲み出ている。子どもたちがいてこそ、この集落が未来へと続いてゆくのだから。

靖さん 一番心配だったのが子どもたち。3年も空白期間ができちゃたもんで、今回は本当に、舞い子が揃うかなって。でも結構、みんな集まってくれて、省略せずに全部の演目をできたのがよかった。やっぱり花が好きだもんで、来てくれるのかなあって。

花祭の舞は「花の舞」からはじまり、小学校高学年から中高生になるとダイナミックな青年の舞「三つ舞(みつまい)」に移っていく。幼い頃に花の舞からはじめていれば、少しずつ所作が増えたり動きが難しくなっても自然と舞えるようになるという。記録メディアなどあるわけもない遥か昔から、こうして人から人へと引き継がれてきた祭りの発明ともいえる、見事な仕組みだ。

集まることも舞を習うことも全くできなかったこの3年。特に小学校高学年だった子どもたちは中学生になり、体格もよくなり持久力も付き、本来であれば三つ舞にステップアップする大事な時期。ここが完全に抜け落ちてしまった。

3歳の頃、名古屋から祖父の田舎である東栄町に移り住んだ水野阿壇(あだん)くんは、小学校を卒業後、サッカーのクラブチームに入るため豊橋市の中学校に進学。サッカーの練習もあり、今回は花祭への参加を見送ろうとも考えたけれど、祭り直前の平日の舞習いにも往復3時間かけて通い、同世代のふたりとともに見事に初めての三つ舞を舞い切った。

「靖さんがうまーく誘ってくれたんだよ」と、阿壇くんの母・恵子さんが教えてくれた。三つ舞を舞ったら、榊鬼の火見せ(榊鬼の横に付き添い、たいまつを持って地面を照らす役)もこの3人にやってもらおうかな〜との誘い。長年若者たちに舞いを指導し、誰からも「やっちゃん!」と慕われるみんなの兄さんに言われたら、親が言うよりもグッと心に刺さるもの。

靖さん 自分の言葉はきっかけに過ぎなくて、同世代の3人が集まったもんで、やろうって盛り上がったみたい。練習もすごく積極的でね。こっちがもう、それくらいでいいんじゃない?って思うような細かいことも、ここはどう?どうやってやるの?ってしつこく聞いてきて。

他の子たちもそうだったけれど、熱がすごかった。やっぱり3年空いたっていうのが大きかったね。みんなと集まって一緒にやることの楽しさを思い出して、鮮明に感じ取れたのかもしれん。やっぱ好きだな〜って。小さい頃からの洗脳みたいなもんだと思うんだけど(笑)

“自分たちの祭り” へと、意識が変わるとき

年に何度かは顔を合わせていた子どもたちと4年ぶりに再会した、今回の御園花祭。

まだまだかわいい小学生だった子が一気に中学生になり、中学生がすっかり大人っぽくなり誰だかわからないほど成長し、住み慣れたこの地を離れ他のまちで暮らすことになった子もいた。

祭りの最中、彼らとちょこちょこと話す中で、そんな中高生たちがぐっと祭りを楽しんで、自分のこととして引き込まれてるのが今回だとわかった。祭りがない3年間があったからかもしれないし、故郷を離れたからこそ帰ってこれる祭りの場をしみじみ感じたのかもしれない。

お父さんにぴったりと寄り添い、焚き火の世話や舞庭での盛り上げを自ら率先して楽しんでいた高校生。これまでは自分がやりたいからというより、小さい頃からやっていたから、お父さんが祭り好きだから、それは、子どもながらに“お付き合い”だったのかもしれない。でも今は、好きだから関わっている。わたしが彼らの顔を見ても、その意識の変化は明らかだった。

そんな息子や娘の変化がたまらなく嬉しい、父・佐々木豊さん。ここ数年は裏方を支え、合間をぬって舞庭の盛り上げや火の世話をし、舞も舞ったりと、ひとりで何役もこなす。今回は息子と二人で並び、囃して盛り上げたり薪を足したり。祭りの中では舞だけでない多くのことが継承されている(2023年)

祭りがない時間が育てたのか。それとも、自我がどんどん強くなる中高生という多感な時期が育てたのか。ここにあるのもまた、“花祭が好き!” という共通の想いに他ならない。

“花がひとを育てている”

誰もが輝く場としての祭り

わたしにとって、同じ名古屋出身の水野慎也(みずの・しんや)さん一家が御園にいてくれることはとても大きい。祭りの日以外にもよく遊びに行き、この日は罠にかかった鹿の解体作業に遭遇。慎也さんは獣医でもある(2018年)

名古屋から御園に移り住んで10年の水野慎也さん一家。「三つ舞」を舞った阿壇くんの父・慎也さんは、父の実家が御園だったことから、子どもの頃から長期の休みにはよく訪れ、夏は川遊び、冬には花祭に鬼を見に行った思い出がある。

名古屋の住宅地で生まれ育った慎也さんにとって、御園の風景はまさに “ふるさと” そのもの。大人になってからも、一人暮らしになっていた大好きな祖母を訪ねて折りに触れて出掛けていたが、2011年に祖母と父が相次いで亡くなったことから、人生が大きく動きはじめる。

御園との接点を持ち続けていられたらとの想いから花祭へとご縁が繋がり、ゴールデンウィークや夏休みに舞習いがあると聞けば家族で出かけ、当時、指導員として勤務していた学童の子どもたちも連れて見学させてもらうこともあった。移住は全く考えていなかったと言うが、そこからは御膳立てされたような急展開。2013年の春、水野さん一家は当時6歳・3歳・0歳の子どもたちとともに御園に移り住むことに。

鬼さまのはからいなのか、御園の集落の一員として迎え入れられることになった。

慎也さん “花が人を育てている”。そう思ったんだよね。学童で子どもに関わっていた仕事柄、親じゃない人が子どもの育ちに関わることの重要性をすごく感じてて。花祭のやり方を見てると、子どもたちが、まさに自分の親じゃない人と重層的に、深く関わりながら、舞の所作の一つひとつを覚えていく。それを見たときに、ああ、これって子育てと通じるものがあるって漠然と感じてね。

花祭を母体にしたこの営みが、きっと子どもにも大人にも、お互いにとってすごく大事なものなんだって、理屈じゃなく伝わってきた。ベテランも若手も手間隙さいて、丁寧に、真剣に教えたり付き合って。こういう素敵な大人と子どもの関わりが、こんなところに、花祭の中に、まさに溢れてるじゃないかって。

3人の子どもを連れて引越してきた水野家はもちろん大歓迎を受け、子どもたちは次々に舞庭デビュー。そして、夢にも思っていなかった “自分自身が舞う” 機会も巡ってきた。一生懸命練習して舞を覚えて、ワクワク楽しんで。最初の数年は「舞いたくてたまらんかった」「有頂天だった」と水野さんは笑う。

慎也さん 今思えば、引越して来た当初は、がんばって舞を覚えて舞うことがおれの “役割” だったんだって思うんだよね。こうして10年経って、祭りの中での自分の役割も変わっていってる。花祭って舞ったり賑やかしたりするだけじゃなくて、いろんな雑用や「せんじ(来客に振舞う食事などを準備する裏方)」だったり、いろんな役割をいろんな人が担って成り立ってるわけで。

そこに、どっちが劣ってる、優ってるもないんだけど、なんでみんながそんなに一生懸命やれるんだろうなあって考えると、その役割というものにもっと奥深い何かがあるような気がして。

それは、“その人の存在そのもの” なんだよね。

その人の存在そのものが、祭りっていう場に、光り輝いて在る。

だからこそああいう場になるし、ああいう場であり続けてるんじゃないかって。

太鼓、歌ぐら、笛、せいと衆、気持ちよく眠るひと、そして子どもたちの舞いのあいだの水分補給にみかんを口に放り込む若者…それぞれの動きが活きている。水野さん(中央)は主に笛を吹きながら舞庭を見守っていた(2023年)

慎也さん 唯一かけがえのない存在として、あの場に在るっていうことがおれに与えられた役割だし、子どもらも、遠く離れたりしながらも、あの瞬間、あの時だけ、あそこの場で年に一度、それをまた確認しにこれる。自分の存在そのものの意味合いを、他の人たちに鏡のように映されながら、「お前よう来たな」「舞上手くなったな」「ここはもっとこうやるんだ」なんて話しながらね。

だから、“花がひとを育てている”っていうのは、子どもだけじゃなくて、大人も。そこはもう「おたがいさま」なんだよね。小さい頃から知ってる子らが年々歳とっていくのを見つめながら、毎年あの場で濃縮した時間を過ごす中で、自分の役割を、存在意義を噛みしめてるっていう気がするんだよ。

「おたがいさま」

御園の人たちと話すとき、いつも、その言葉を何度も何度も聴く。誰もが「おたがいさま」。子どもも大人も「おたがいさま」。その関係性を丁寧に育みながら、みんなが帰ってこれる “HOME” を、みんなで編み上げている。

毎年、どこの地区の花祭に行っても舞庭を囃して盛り上げている村松さんに出逢う。途中、倒れ込むように眠りこけていたり、目を瞑ってゆらゆら立っていたり。彼の存在そのものが、花祭。みんなが、剥き出しのありのままの姿でそこに在る。村松さんは設楽町・津具花祭の副会長をつとめている(2023年)

誰もが、いつだって、ここに帰ってこれる。

そしてここではみんなが応援してくれて、あたたかく包み込んでくれる。

そしていつしか、応援し、包み込む側にもなっていく。

ひとびとが織りなす豊かな環が、そこにしっかりと生きている。その真ん中に、舞や歌、太鼓や笛などの芸能がある。だからこそ繋がっていく。今を生きるひとびとが繋がり、そして過去と今とこれからが繋がってゆく。

時代の変化の中にありながらも変わらない

わたしたちの大切なもの

清水靖さんの父・清水晃さん。81歳。花太夫を息子に引き継いだ今回は、舞庭全体を大きな存在感で包み込みながらも、自由に動いて多くの来客と楽しそうに話をする姿も見られた。

晃さん なんかね、今回は初心に還ったような気持ち。子どものときみたいなね。笛と太鼓の音がずーっと聴こえてるのがやっぱりいいね。子どもの頃から1年も、祭りがなかった年なんて、なかったもんでね。

晃さんが子どもの頃、祭りはまだ民家の土間で行われていた。舞庭で舞えるのは長男だけ、女の子が舞うことはもちろん許されていなかった。

晃さんが花祭とともに生きてきたこの80年で、会場は集会場となり、子どもが減ったため長男以外も、そして女の子も舞えるようになり、近年では大人の舞でも女性が舞うことが許され活躍の機会が増えている。時代の変化に応じて柔軟にそのあり方を変え、今がある。

母の実家が御園にあり、幼い頃から花祭で舞っていた大鹿芹奈さん。結婚し旦那さんの空さんを引き連れて東栄町に移住。貴重な20代の夫婦。空さん(中央)も花祭に参加し、先輩衆から可愛がられる存在に(2023年)

また30年前からは、やはり晃さんが中心となり、東京の東久留米市を拠点に活動する「東京花祭りの会」に舞の指導を行い、御園花祭で東京の子どもたちが舞うなど、濃密な交流を続けてきた。

大きな団地が広がる新しいまちと、過疎化が進む山里とが響き合いながら、ともに祭りを継承する唯一無二の交流。御園花祭の1ヶ月後には東京に御園花祭保存会の有志を招いての「東京花祭り」が、毎年開催されている。

御園花祭と出逢って十数年。

最初に行った2010年の写真に写る、まだ知り合う前だったあの人もあの人も、その後少しずつお話しするようになり、小さかったあの子もあの子もどんどん大きくなって。わたしが、こうして祭りを取り巻く人々との関係性を育み、子どもたちの成長をともに喜ぶことができるようになったのは、息子とともに「東京花祭りの会」を通じて御園花祭に関わることができたからだ。

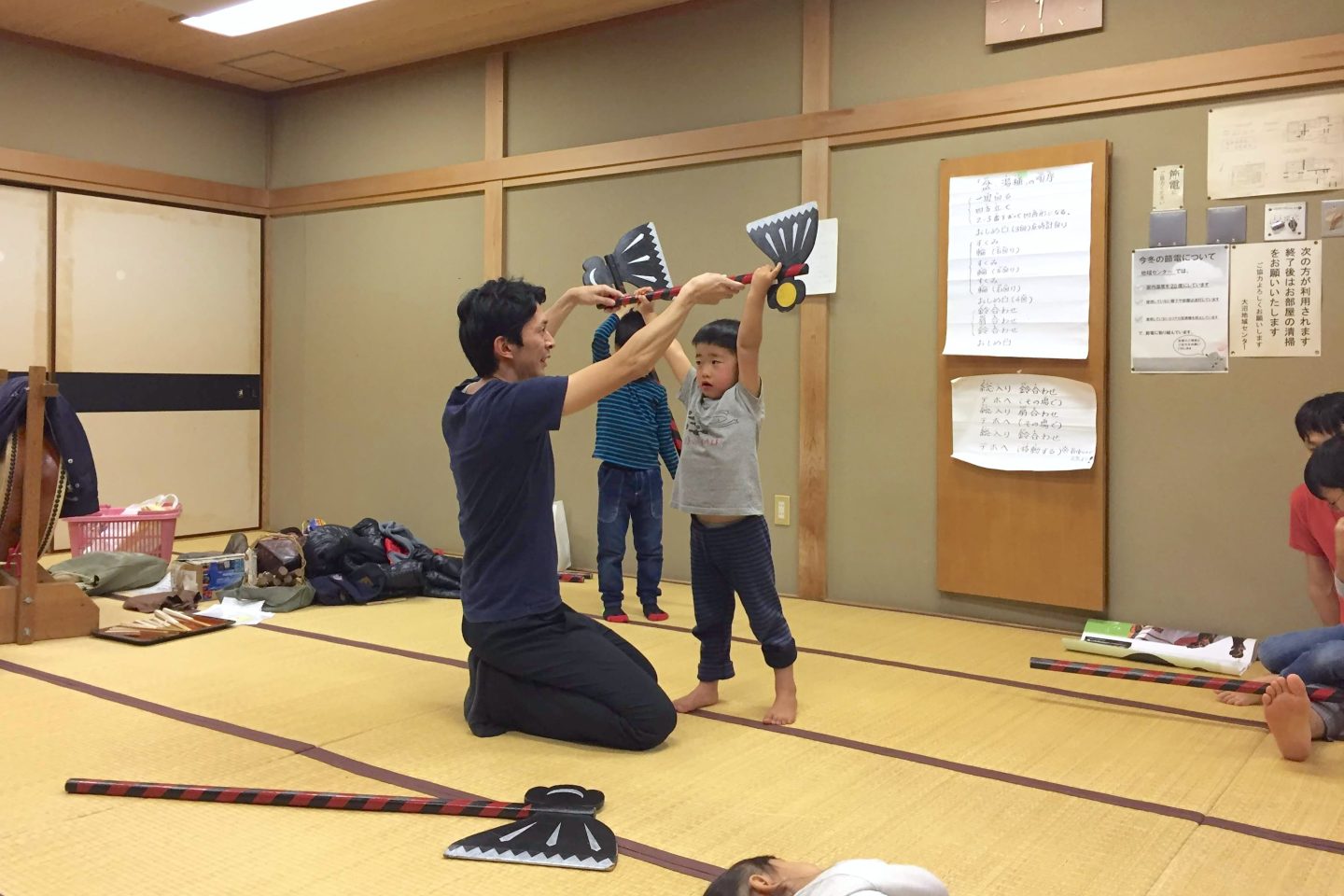

「東京花祭りの会」代表の廣木穣さんに鬼の舞を教わる当時4歳の息子。邦楽家の両親に連れられて花祭を訪れていた穣さんが鬼を真似して舞っていたことから交流がはじまり、8歳の時には御園に1年間の山村留学。そのご縁で「東京花祭り」が生まれ、今では穣さんの息子たちも舞う(2016年)

祭りはこうして変わっていく。

変わることをよしとするかは、わからない。

変わらないことを選んで、そこで途絶えてしまった祭りもきっとたくさん存在するだろう。でも、続けることに意味があるのだとしたら、どうだろう?

700年も続いてきたのには理由がある。こんなふうに少しずつ少しずつかたちを変えながら柔軟に変化して、その変化すらも楽しんで。ただただこの祭りが好きなんだという気持ちが、わたしたちをその土地に結びつける。

そして、土地はその人々の想いを受けとめて、豊かな恵みをもたらす。

だからわたしたちは、祈り続けることができる。

愛しき無限ループが、日本のあちこちに、今もしっかりと息づいている。

花祭(国指定重要無形民俗文化財)

毎年11月から1月にかけて愛知県北設楽郡東栄町・設楽町・豊根村の各地区で開催。御園地区は毎年11月の第2土曜日から翌日にかけて行われる。2024年は11月9日(土)〜10日(日)に開催予定。

開催場所:御園集会所 / 愛知県北設楽郡東栄町大字御園字坂場124-3 ※駐車場あり

時間:13:00~翌13:00 ※年ごとに異なります

料金:無料 / ご祝儀を奉納すると地域独特の記念品や軽食がいただけますのでぜひご協力ください

●東栄町の花祭

https://www.town.toei.aichi.jp/hana/top/top.html

●設楽町の花祭

https://www.kankoshitara.jp/event/detail/1/

●豊根村の花祭

http://www.vill.toyone.aichi.jp/maturi/maturi.html

(編集:増村江利子)