「太陽の塔」の映画が公開されます。監督はNOddINにも参加している関根光才さん、長編ドキュメンタリーはこれが初監督です。

太陽の塔といえば、岡本太郎の作品で、1970年の大阪万博の際につくられたことはみなさんご存知でしょう。そして、およそ50年ぶりに内部が一般公開されるニュースも見聞きしたのではないでしょうか。

建てられて50年近くが経つのに、多くの人を惹きつけてやまない不思議な作品。この映画『太陽の塔』はこの塔に惹きつけられてしまう人たちへのインタビュー映像を集めた作品です。

そもそも私は以前から岡本太郎の作品の中でも特に太陽の塔が好きで、もう20年くらい前になりますか、わざわざ見に行ったこともあります。

なぜこんなに太陽の塔が好きなのか、それを深く考えたことはなかったのですが、この映画には私と同じように太陽の塔のことが気になって仕方がない人がたくさん出てきます。そしてその人たちの話から、改めて太陽の塔のことを考えることになりました。

太陽の塔とは一体何なのでしょうか。

太陽の塔は今も万博記念公園に立ち続ける。© 2018 映画『太陽の塔』製作委員会

いろいろな人の話から一つの物語を編む

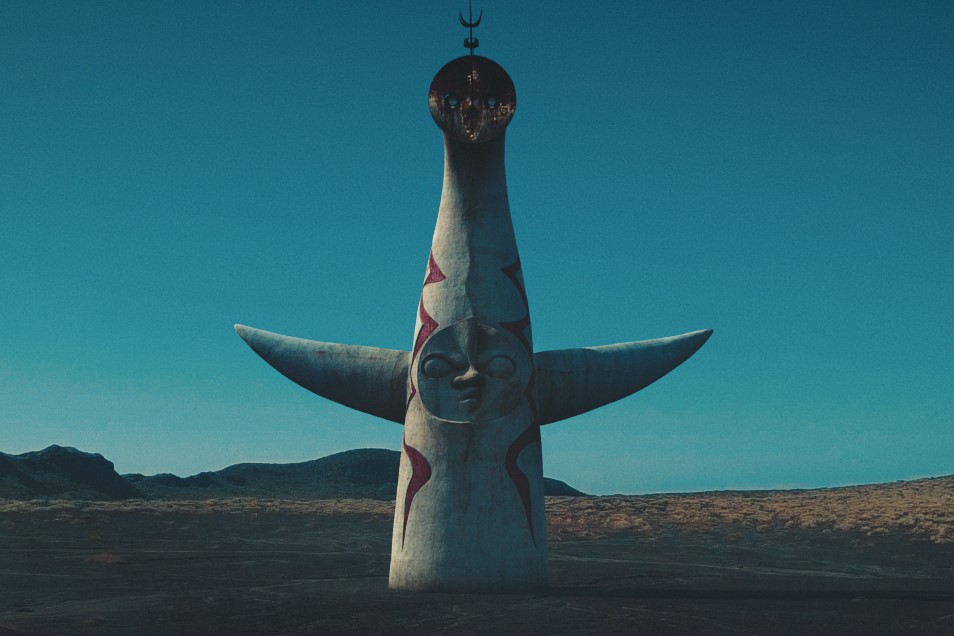

映画は、冒頭に荒野に立つ太陽の塔と縄文土器のようなものを持った女性が出てくるフィクションパートをはさみ、1970年の大阪万博のエピソードから始まります。

太陽の塔がメインパビリオンの大屋根を突き破る形で設置されるに至る経緯やその内容などが、当時の記録映像や関係者の証言によって紐解かれます。このあたりまでは普通のドキュメンタリー映画なのですが、映画が進むに連れて徐々に違和感を感じるようになります。

この違和感はドキュメンタリー映画を見慣れてしまったからこその違和感かもしれません。よくあるドキュメンタリー映画では、一人のインタビューをある程度の長さまとめて使い、それを何人分か組み合わせて論点を明らかにしていきます。言い換えると、一人分のインタビューシーンが終わると、文脈がいったん途切れ、改めて次が始まるというイメージなのです。

しかし、この映画は複数の人の長さもまちまちなインタビューシーンが間断なくつながれ、文脈が切られることなく連なっていきます。つまり一人の人が一つのテーマについて語るのではなく、一つのテーマについていろいろな人が話した内容が一つの文脈をつないでいくのです。

川崎市岡本太郎美術館学芸員の大杉浩司さんと佐藤玲子さん。© 2018 映画『太陽の塔』製作委員会

これは今までにないような映画体験でした。「複数の人が一人の人のように話す」とまでいうと言い過ぎなのですが、観終わって振り返ってみると、誰が何の話をしていたのか判然とせず、一つの物語として語られていたかのような印象を受けます。

それがまずこの映画で印象に残った部分でした。そしてこの映画の構造が映画の意味に大きく影響してくるのです。

一体何が物語られているのか

制作時のエピソードのあとは、アーティストや学者など、岡本太郎と太陽の塔に影響を受けた人々が登場し、「自らにとっての太陽の塔」について話していくことで展開していきます。

登場するのは、アーティストのChim↑Pom、ダンサーの菅原小春さん、探検家の関野吉晴さん、思想家の中沢新一さん、哲学者の西谷修さん、ソーシャルデザイナーの並河進さん、考古学者の小林達雄さんなどなど。

前述したとおり、複数の人の話が一つの文脈として語られてしまっているので、振り返ってみると誰が何を話したのか判然としない部分もあるのですが、それぞれが自分の専門分野に引きつけて太陽の塔について語っていきます。

話は作品やアーティストとしての特徴などからだんだんと観念的になってゆき、岡本太郎の思想を掘り下げ、哲学者や思想家がバタイユやマルセル・モースに言及し、民族学や贈与論、自発的隷属などの話が持ち出され、全方向に広がっていきます。

「明日の神話」の前で踊る菅原小春さん。 © 2018 映画『太陽の塔』製作委員会

それぞれの具体的な内容は専門家が自分の専門分野について話しているので詳細でわかりやすく、興味を引くもので、一つ一つを掘り下げたくなっていきます。

おそらく見ている人によって引っかかる部分は異なり、引っかかりに気を取られている間に置いていかれたり、逆に退屈するところもあったり。人によって印象が大きく変わる映画だとは思いますが、とにかくどこを切っても面白い人には面白い、そんな話が続きます。

芸術や思想の話が続いたあと、話はさらに観念的になってゆき、アイヌの人たちやチベットの僧侶が登場。華厳経や曼荼羅の話、チベット仏教の神様への供物と太陽の塔が似ているという話へと展開していきます。

このあたりまで来ると、いったいこれは何の話なのだろうか? という感想を持つかもしれません。きちんと文脈が組み立てられているので、今話されていることの意味はわかるのですが、あまりに「太陽の塔」という出発点から遠くに来すぎて、なんでこんな話になったのだろう? と思うのです。

しかし、そこがこの映画の最大の面白さではないかとも思います。見る人の頭にずっとはてなを浮かばせる、そんな映画なのです。

「太陽の塔」とは問いである。

この映画でもう一つ気になった点は、登場する人たちは明らかに質問に答えて話をしているにもかかわらず、質問者の存在は一切消されているというところです。

一般的には発せられた質問があったほうが観る側は文脈を追いやすいわけですが、あえてそれをせず、答えだけで文脈をつないでいった。それは一体なぜなのでしょうか。

それは、この映画全体が一つの答えだからだと私には思えました。全体が一つの問いに対する答えとしてつくられているのだと。

では、その問いとは何なのか?

それは「太陽の塔」そのものです。

太陽の塔を思い浮かべてください。何の先入観もなく眺めたら最初に浮かぶのは「これはなんだろう?」ということではないでしょうか。

なにもない荒野に太陽の塔が立っているフィクションパートが挿入されているのも、おそらくは何の前提も文脈もなく太陽の塔を眺める状況を想像させるためです。

© 2018 映画『太陽の塔』製作委員会

そうやって太陽の塔を眺めているときっとたくさんのはてなが浮かんでくるのです。なぜなら太陽の塔そのものが問いだから。

この映画は、その問いに自分なりの答えをひねり出してきた人たちの答えと、あらゆる文脈から切り離された太陽の塔を見せることで、太陽の塔が問いで有り続けることを改めて明らかにしているのです。

そしてその「問いであること」こそが何より重要なのです。

人は答えを求めます。映画の中でも「権力者は考えないように仕向け、人々を自発的隷属に陥らせる」というようなことを言っている人がいました。それに対抗するためには考え続けるしかありません。太陽の塔はそれに抗うために問いを発し続けているのです。

– INFORMATION –

2018年/日本/112分

監督:関根光才

9/29(土)、渋谷・シネクイント、新宿シネマカリテほか、全国順次公開

配給:パルコ