あなたは、日々の生活の中でどのようなこだわりを持っているでしょうか。

グリーンズでは、これからの私たちにとって必要なのは、サステナブル(持続可能)より一歩先、地球も私たちもすこやかに再生させていくことを目指す“リジェネラティブ(環境再生)”なアクションではないかと考え、環境再生型の農業から漁業、建築、埋葬法まで、多岐にわたる取り組みの実践者のみなさんに取材し、たくさんの学びを得てきました。

その中で湧いてきたのは、実際の自分の暮らしにおけるリジェネラティブな実践とは何なのか?という疑問。私たちの人生が、日々の何気ない生活の積み重ねで成り立っていると考えると、一日一日、いかにすこやかさを意識し、こだわりを持って暮らしていくのかということが、リジェネラティブな実践につながっていると言えるように思います。

今回は、屋久島でリジェネラティブな暮らしを体現している、Dario Calvaruso(ダリオ・カルヴァルーゾ)さんのもとへ足を運び、住まいや日々の暮らしについてお話を聞きました。

イタリア生まれ。ホリスティックな変革をもたらすメソッド「Navakarana Tantra(ナヴァカラナ・タントラ)」の創始者。21歳の時にイタリアを離れ、15年間インドで自己探究をしながらヨガや哲学、古典音楽、サンスクリット語、アーユルヴェーダなどを学ぶ。2020年に屋久島に移住。

自分にとっても地球にとっても理想的な住まい

知らなければ素通りしてしまうくらい、鬱蒼とした緑に囲まれた小道。ダリオさんはこの小道の先にある、通称「Dario邸」に住んでいます。

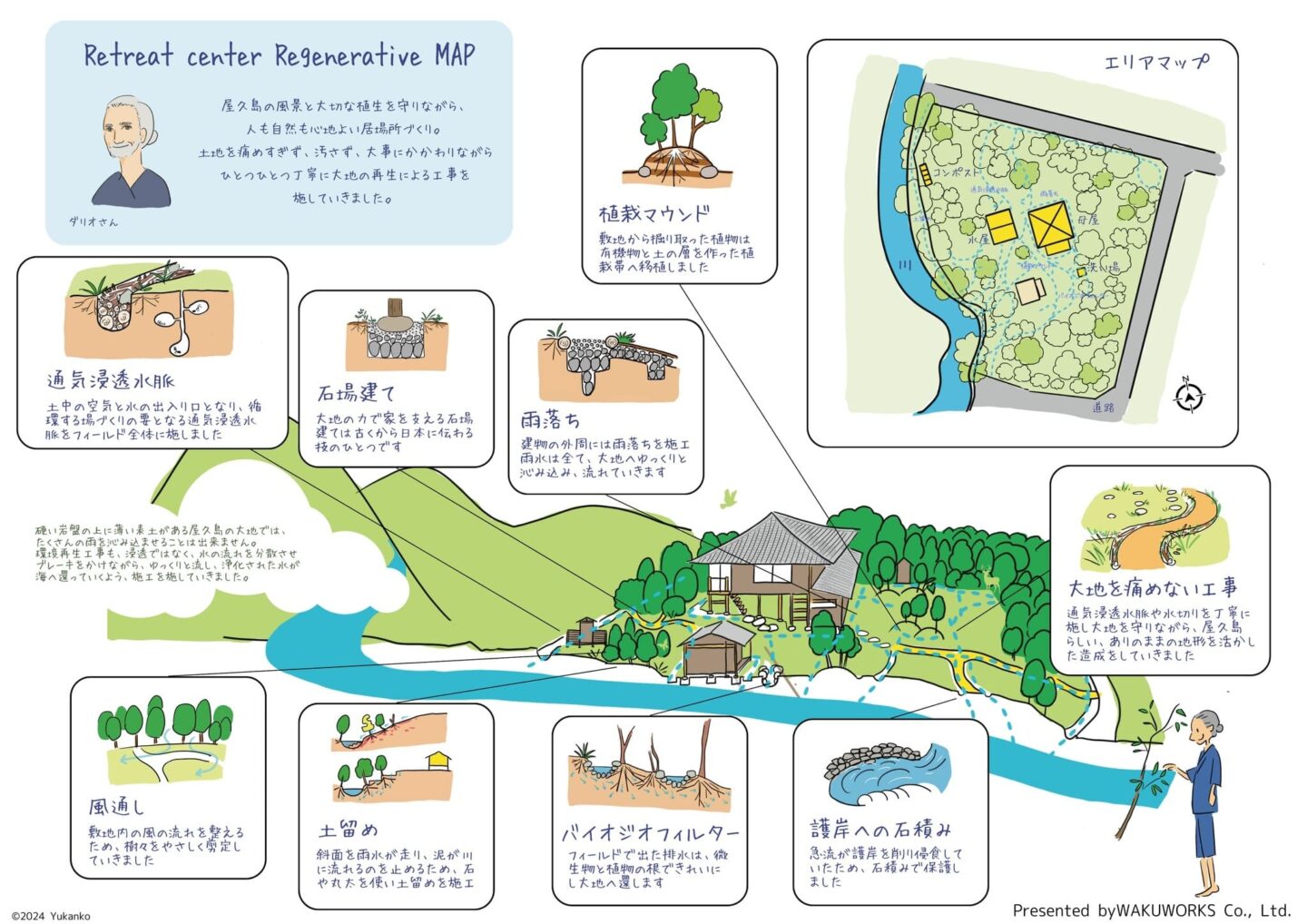

設計の段階から、いかに自然と共生していくかを考えて建てられたDario邸。それを可能にしている一つが、コンクリートを流し込んだ基礎をつくらず、石の土台の上に柱を建てる「石場建て」という古来の工法です。以前にご紹介した宿泊施設「Sumu Yakushima」をはじめ、今では屋久島のところどころで目にする石場建て。石場建ては地面をコンクリートで固めないため、土中の生態系を保ったり、活性化させたりするほか、風の通りを保つことで湿気による建物の腐敗を防いだり、地震への強度を高めたりできるといった利点があり、ダリオさんが実現にこだわったところだといいます。

邸宅の佇まいに目を奪われながらダリオさんについて歩いていくと、案内されたのは台所と居間が融合したような、竈(かまど)や囲炉裏のある空間。木に囲まれているからか、どこか懐かしく、長居したくなるような雰囲気でした。

室内に入るとまず目を引く竈は、美術家であり、現在は長野を拠点に店舗・住宅・庭などのデザイン設計施工などを手掛ける小池雅久(こいけ・まさひさ)さんの指導のもと、島内外の人たちを集めて開催したワークショップでつくったものだそう。ダリオさんは普段、この竈で全ての調理を行っているといいます。

Dario邸には電気は通っていますが、冷蔵庫・洗濯機・エアコンといった家電はありません。それでも、夏場は写真のように窓や戸を開け放すことで快適に過ごすことができ、冬場は逆に、仕切りの戸や窓などを閉めることで、竈や囲炉裏の熱を利用して暖かさを保つことができるように設計されています。

建具の向こうが、寝室や仕事部屋、ヨガのワークショップなどを開く場として使う「虚鈴(きょれい)」と呼ばれる居室。写真上部、ダリオさんが手を伸ばしたところに台所と居室を区切る仕切りがあり、冬はここを閉じて過ごすと快適だそう

また、暮らしの中で一切の廃棄物を出さないように考えられているのも、Dario邸の特徴。五右衛門風呂の排水が炭や石のフィルターを通って濾過されて庭や畑に流れる仕組みになっているほか、便や生ゴミはコンポストで堆肥にして庭の草木の育成に使われています。

庭に設置している背丈よりも大きなコンポストは、太陽・空気・水・土・植物をいかしたシンプルなもの。生ゴミや便を入れたら葉を被せ、いっぱいになったら半年ほど放置するという仕組みですが、不思議なほどまったく匂いません。

そして、ダリオさんの寝室でもあり、仕事部屋でもあり、ワークショップなどを開く場でもあるのが「虚鈴(きょれい)」と呼ばれる居室空間。四方を窓に囲まれていますが、障子を閉めれば、空気の通りを確保しつつ、プライバシーや暖かさを保つことができ、快適に過ごすことができるのだといいます。

ダリオさん 私はずっと、近代的な暮らしをすることに罪悪感を感じていて、飲み水と同じ美しい水をトイレで使い、汚してしまうことも嫌でした。だからいつかは、私が考える“自分にとっても地球にとっても理想の場”をつくりたいと思っていたんです。

私ひとりの試みが、世界に大きなインパクトを与えるものにはならないかもしれません。でも、少なくとも自分が描いているものが実現できれば、私自身が心地よく生きることはできますし、私の行動や考えを通して、ほかの誰かをインスパイアすることくらいはできるかもしれないと思っていました。

実際にDario邸を皮切りに、昔ながらの工法として廃れつつあった石場建ての建築に再び光が当たったり、屋久島や日本各地の大工さんが竈の工法を学びに来て実践にいかしたりといったことも起こっています。ダリオさんの言うように、始まりはたった一人の取り組みでしたが、今ではそこから波紋のように輪が広がっているのです。

きっかけは、「自分は何のために生まれてきたのだろう?」という問い

そもそもダリオさんは、なぜ屋久島に辿り着き、今のような暮らしをすることになったのでしょうか。

故郷のイタリアにいた頃はフォトグラファーとして活動し、デザインの勉強もしながら、音楽や哲学にも強い関心を持っていたというダリオさん。やがて「なぜ自分は生まれてきたのだろう?」「世界とは何か?」「人生とは何か?」という問いへの関心が高まっていきました。そのとき、問いに対する答えがわからない無知な自分を痛感すると同時に、たとえお金があっても幸せには見えない人たちを目の当たりにしたことをきっかけに、21歳のときに仕事を辞め、車を売り、自己探究の旅に出ることにしたのだと話します。

ダリオさん イタリアにいた頃からインドの伝統音楽に触れていて、1拍目を元に始まりも終わりもなく円を描くように演奏される独特な音楽体系に惹かれていました。始まりが終わりであり、終わりが始まり。それが人生を表しているようで、とても面白いと思いました。

人生には終わりがなく、死ぬことは生まれることであり、生まれることは死ぬこと。その背景にある哲学を理解したいと思い、インドへ行くことを選びました。どうやって人生を生きたら良いのかわからないまま、歳をとりたくないと思ったのです。

その後、ヨガや哲学、インドの伝統的な医学や建築学などさまざまな知識を学び、自身のヨガメソッドをつくりあげたダリオさん。自分の理想の暮らしを実現できる土地を探すようになったとき偶然見つけたのが、屋久島だったといいます。

ダリオさん 屋久杉について知ったのが、最初のきっかけでした。屋久杉はとても長寿です。これだけ永く樹木が生きられる土地であれば、生態系がとてもすこやかなのではないかと思いました。

それで実際に屋久島に来てみると、どこかの国にいるというよりは、「森にいる」という心地がして。この島は人間がコントロールしているのではなく、むしろ島自体がとても巨大で力強く、島そのものが人間を有しているかのように感じました。

これほど広大な森のすべてを人間が把握することはできませんし、実際に屋久島では、人間がまだ足を踏み入れたことのない場所が聖域として残っています。だからこそ、私も外国人というより、ただみんなと一緒に「山の元にいる」という感覚が大きく心地よさも感じ、巡り合ったこの土地を購入しました。

機能性と美しさを探究しながら、自然と共生する

屋久島で土地を見つけたダリオさんは、ギリシャの哲学や古代インドの科学、日本の文化など多様な考え方を織り交ぜながら、自分にとっての理想の住まいをひとつずつ探究していったそうですが、なかでも設計する際に特に重要視したのが方角でした。

人と自然との調和やすこやかさを求めるインドの古くからの考え方には、家のどこにどの機能を配置するかという法則や、「土地の中心には何も建てない」という決まりがあります。Dario邸もこの考え方を取り入れているのだそう。古代の人たちは土地の中心を神聖な場所と見なし、汚すべからずと考えていたとされていますが、実はこうしたインド古来の考え方は、現代の建築生理学や環境工学的な知見からしても理に適っているのだといいます。

ダリオさん 人間をはじめとする生物は、「サーカディアンリズム」と呼ばれる地球の自転に伴った24時間周期に合わせて、体内環境が変化しているといわれています。つまり、人は代謝やホルモンバランスが太陽や月の影響を受けているからこそ、人工的な光ではなく、自然光が入ってくる部屋の構造が重要なのです。

また、土地の中心を空けておくことには、風の通り道を確保し、建物の傷みを防ぐという重要な役割があります。住まいにおいて、自然の光や熱、風などとの調和を考慮することは、建物にとっても、私たちの心身にとってもすこやかさにつながる大切なことなのです。

さらに、ダリオさんが親しんできたギリシャ哲学には「美しさは機能性も備えている」という考え方があるそうですが、邸宅を建てるにあたっては、“機能美”も欠かせない要素だったといいます。

ダリオさん 美しいものは、私たちを心地よくさせてくれます。こういった”感覚”は、人間にとって非常に大事な経験です。人々はより安く、より機能的なものを追い求めがちですが、美しさには大きな価値があります。だからこそ、この家をつくるときには、機能的であると同時に美しくあるべきだと考えていました。

そうした考えのもと、たとえば神社仏閣などでよく用いられる「反り屋根」がDario邸に取り入れられています。屋根を曲線にすることで、屋久島の強い風を受け流し、雨の日に窓を開けても雨水が吹き込みにくいといった機能性と、見た目の美しさを兼ね備えているのです。

風の強さや雨の多さといった自然における困難をどうしたらなくせるのかではなく、その力をいかに生活に取り入れて調和させていけるのかが考えられた設計。その背景には、自然との共生を目指すダリオさんの想いがありました。

ダリオさん 自然と敵対すれば、私たちにとって自然は脅威となっていきます。現代で起きている災害の多くは、まさにそれだと思っています。人間が自然と共生するのではなく、敵対するようになったために、台風や大雨、地震、津波などが起きたとき、被害がより大きくなってしまっているのではないでしょうか。

自然と調和する住まいを目指して

周囲の環境に負荷をかけるのではなく、自然の力をいかして共生するような住まいを実現したいと考えていたダリオさん。けれども、コンクリートを使った建物が一般的になっている近年の屋久島において、理想を実現するのは簡単ではなかったといいます。

屋久島ではコンクリート造りの建物の寿命が本土より短く、わずか20年ほど。雨が多いために地面が柔らかく、またコンクリートが水分を吸収してしまうために、コンクリートで固めた建物は耐久性が低くなってしまうのです。その結果、コンクリート造の築古の建物の多くが空き家として放置されることに。樹木の成長サイクルに配慮した林業がきちんと発達しているにもかかわらず、それがいかされていない屋久島の状況に疑問を抱いたダリオさんが、独自にリサーチを続けて見つけたのが、屋久島を拠点とする工務店、稲穂工房でした。

稲穂工房が目指すのは、屋久島の木を使って長持ちする住まいをつくること。ダリオさんが連絡を取ったところ、人と自然が調和する環境づくりに取り組むWAKU WORKSを紹介され、三者で住まいづくりに取り組むことになりました。とはいえ、当初は稲穂工房もWAKUWORKSも、ダリオさんが求めるような建築物を建てたことがなかったため、本当に実現できるのかはわからなかったそう。工法を一つずつ学んだり、探したりしていくことで、ともに試行錯誤する日々が始まりました。

石場建てや木材の継ぎ方、屋根に使用する銅の扱い方、竈のつくり方など、屋久島内でノウハウを持っている人がいないものは、技術を持った人を日本全国から探し、一つずつワークショップ形式で島内外の人と一緒に学ぶ機会をつくりながら、描いているものを形にしていったのです。

そのため家を建てる過程では、コンセプトを定め、土地を整備するだけでも長い時間がかかったのだとか。土中環境や水の流れを整えたり、風通しを良くするために木々を剪定したり、植物を一つずつ植え替えたりしながら、3年ほどかけて完成させたそうです。

調和を保ちすこやかに生きるためには、まず自分の内にある“自然”に気づくこと

この記事を読んでいる読者のみなさんには、都市に住み、自然を身近に感じられる環境にはいない人も多いことでしょう。そのような環境でも、自然との調和を保ち、すこやかに生きていくために、私たちができることはあるのでしょうか。

ダリオさん まず、自分にとっての一番の自然は、自分の身体と心であると理解することが大切だと思います。身体や心は自然の力で働き続けているので、自分の身体や心に起きていることに気づくことで、自分自身に働きかけることもできます。

自分の身体と心の性質を理解したり、身体の内に取り入れる食べものや、周囲の環境・季節の性質を知ること。そして、それらとの調和やバランスを心がけることが大切だと思います。

自然は常に変化し続けていますが、都市部では多くのものが均一に整えられ、季節ごとの変化もなく、夜でも明るさが一定に保たれてしまっていることも。これは、すこやかな状態ではないといいます。

ダリオさん 日本の禅には「今に意識を向け、人生をあるがままに生きる」という考え方がありますが、自然と共に生きているとそのことを常に感じます。

川は流れ、やがて海になります。海は雲になり、雨になり、再び川になる。これは永久であり、始まりもなければ終わりもありません。ただ、変化があるだけ。自然においては、不変のものはありませんし、そうでなければいけないのだと思います。晴れの日と雨の日、暑い日と寒い日、昼と夜。全てどちらも必要なのです。相反するものが存在すること。それこそが、調和を持って生きるということではないでしょうか。

たとえば自然はいつも、そのときに必要な食べものを与えてくれます。けれども、都市ではスーパーに行けばいつでも何でも手に入ってしまいます。屋久島では、ある時期にはジャガイモばかり、またある時期にはゴーヤばかりというように、季節ごとに手に入る食物が偏ったり、変わったりしますが、それもすべて、その時期の生きものにとって必要な栄養素や要素をその植物が備えているからこそ。

ダリオさん あたりまえですが、都会は人工的なものに囲まれています。ただ、都会であっても、どのように何を食べれば良いのか、どんな運動をすれば良いのか、どうやって眠れば良いのか。実践方法がわかれば、その季節に適したものを選ぶことができるようになり、すこやかでいることができるはずです。

とはいえ、そう簡単に意識が変わり、暮らしの中で実践できれば苦労はありません。そこでダリオさんは、敷地内に2〜3日くらい人が滞在できるような小屋を建て、いろんな人に自然と共生する暮らしを体験してもらえるようにしたいと語ります。

ダリオさん すべては変化するからこそ、人が何を求めているかという想いや志によって、環境を変化させていくこともできるのではないでしょうか。だからこそ「体験する」ということが非常に重要なのではと思っています。

体験は、言葉を使わない教えです。誰かが言ったからではなく、自分で学び取っていく。たとえば、屋久島で宿を開いているアペルイさんや、流域ツアーなどを行っている今ちゃん(今村さん)がやっているのも、同じことなのではないでしょうか。私も人々が滞在して経験し、感じ、自らの結論に至るための環境をつくっていきたいと考えています。

食べものを自然から享受したり、太陽や月の影響でホルモンバランスを整えたりする“生きもの”として私たちが生存する以上、自然との関係性はいつでもどこでも自分自身の内に存在しているというダリオさんの話には、ハッとさせられました。

自然との共生と聞くと「地方へ移住しなければいけないの?農業をするの?そんなことができるだろうか……」と腰が重くなりますが、私たち自身がすでに最初から自然の一部であるということを自覚し、身体と心に向き合うこと。そして、何をどう日々の生活で選び、取り入れていくのか。まずは誰もの内にある自然と丁寧に向き合っていくことが、これからにつながる大きな一歩になるのかもしれない。ダリオさんの人生をかけた探究によって、そのことに気づかされ、勇気づけられました。

(撮影:鳥越万紀雄)

(編集:村崎恭子、増村江利子)