「地球環境のために温室効果ガスの排出量を減らしましょう」

そんな呼びかけに対し、「よし、今日から何かやってみよう」と行動に移せる人はどれくらいいるでしょうか。もともと環境問題に興味がある人であれば、すでにアクションを起こしているかもしれません。しかし、多くの人が「わかってはいるけど……」と、腰が重く感じているのではないでしょうか。

そんななか長野県では、「200万人の県民の行動変容を促し、ゼロカーボンを達成する」という大きな目標を掲げ、一人ひとりの足元の暮らしからゼロカーボンへとシフトすることで、真の意味での持続可能で豊かな暮らしを模索する動きが始まっています。

旗振り役となるのは、長野県が立ち上げた、県民や事業者・行政の協働のためのプラットフォーム「くらしふと信州(正式名称:ゼロカーボン社会共創プラットフォーム)」。対話を通してさまざまな人々と学び、つながり、共創しながら県全体としてゼロカーボンを達成していくことを目指しています。

この春、greenz.jpはくらしふと信州と共に、長野県内でそれぞれの特性を活かしてゼロカーボンシフトを進める地域の具体的な実行計画や、これまでの道のり、共創が生まれた背景を紐解くためのリサーチを行いました。

リサーチレポートの制作を通じて、何が見えてきたのか。今長野で起きていること、信州らしいゼロカーボンシフトのあり方、そしてこれからのくらしふと信州について、くらしふと信州の運営メンバーである信州大学人文学部准教授の茅野恒秀(ちの・つねひで)さん、長野県環境政策課の大澤勇(おおさわ・いさむ)さん、藤原智子(ふじわら・ともこ)さん、県地域おこし協力隊の北埜航太(きたの・こうた)さんにお話をお聞きしました。

一人では到達できないところへ進んでいくための手がかりを、目に見える形で手渡したい

長野県は、「確かな暮らしを守り、信州からゆたかな社会を創る」というビジョンを掲げており、「自分たちの暮らしを自分たちでつくっていく」という自治の文化と、高い環境意識が育まれてきた土壌があります。

ゼロカーボンに関しても、国も掲げる2050年度までのCO2排出量実質ゼロを実現するため、2021年6月に県独自の「長野県ゼロカーボン戦略」を策定。2030年度までに国の目標値よりも高い温室効果ガス排出量60%の削減を掲げ、2023年11月には実現に向けた具体的な工程表としての「ロードマップ」を策定しました。

そんな県の動きに呼応する形で2022年の9月に立ち上がったのが、「くらしふと信州」です。

2023年1月には、長野市内にくらしふと信州の拠点がオープン。イベントや会議で活用されるほか、県庁の職員をはじめ民間企業や地域の人たちも出入りしており、ゼロカーボンに向けた取り組みについてオープンに話せる場としても機能している

藤原さん 長野県には、77つの市町村があり、そのそれぞれに長い年月をかけて育まれてきた生活文化が根付いています。歴史や文化、気候風土や自然資源、産業など、地域によって特性はさまざま。そこで暮らす一人ひとりが、まずは足元の暮らしからボトムアップで地域を変えていく。そんな地域の文化、文脈を生かしたスタイルこそ、長野県らしいゼロカーボンシフトのあり方ではないかと考えてきました。

2021年から長野県環境部環境政策課に配属となり、「くらしふと信州」に構想段階から携わってきた藤原智子さん

これまで、くらしふと信州は、県内各地の先駆的な脱炭素地域づくりの実践者の取り組みやノウハウを紹介する記事の発信や、あらゆる業界・分野とゼロカーボンの関わりをテーマに、脱炭素実践者との交流から脱炭素化の動きを各地域に拡大するための「くらしふとmeetup!」の開催、学校を起点に地域に断熱を広げていくことを目的とした教室断熱プロジェクトなど、対話と共創を軸にさまざまなプロジェクトを展開してきました。

プラットフォームとしての基盤が固まってきた一方、課題も見えてきました。たとえば行政でゼロカーボンの実現に取り組むには、部署や分野を横断していく必要があります。しかし、必ずしもすべての職員が脱炭素に携わるわけでない上、担当に任命された職員も、ライフワークとしてゼロカーボンというテーマに取り組むわけではありません。

予算はあれど具体的なアクションにつながらない、周りの熱量が上がらず孤軍奮闘しているなど、なかなか一歩踏み出せない現状があります。さらに、地域の脱炭素化を推進していくためには、行政だけでなく住民や事業者、研究機関など多様な立場の人々が連携しなければなりません。そのためには、どうしたらいいのでしょうか。

藤原さん 県内には、それぞれの地域特性を活かしながら、多様な立場の方々が連携し、脱炭素に向けた取り組みを進めている地域がすでにあります。そうした地域がどうやって仲間を巻き込んでいったのか、どんなきっかけで取り組みが加速したのか。背後にあるきっかけや、文脈も含めたソフトな部分にこそヒントがあるはずなのですが、まだ十分に言語化がなされていないと感じていました。脱炭素に向けた活動が活発化している地域の共通点を探り、広く伝えることで、まだ動き出せずにいる人たちが一歩踏み出すきっかけになるのではないかと。

平成30年度に長野県職員へ転職、令和6年度より環境部環境政策課へ配属となり、「くらしふと信州」の運営に携わってきた大澤勇さん

大澤さん くらしふと信州ではこれまでも脱炭素を通じて各市町村へ関わってきましたが、そこで得た経験や知見を対外的に共有できるものはありませんでした。そのため、持続可能なゼロカーボン社会に向けて共に進んでいくための手がかりを、何かしら目に見える形でみなさんにお渡ししたいなと。かつ、くらしふと信州の認知を高め、共創の輪をさらに広げていきたいという思いがありました。

脱炭素まちづくりで育まれた共創のストーリーが誰かのアクションの入り口となる

そこで、くらしふと信州は、県内の脱炭素なまちづくりが進んでいる地域における具体的な実行計画や、これまでの道のり、共創が生まれた背景を紐解くためのリサーチを始めました。

事前ヒアリングを経て、本格的に調査したのは、白馬村、箕輪町、小布施町、飯田市と、人口規模や主要産業、気候風土も異なる4つの自治体。そして脱炭素なまちづくりにつながる3つの取り組みです。各市町村の事例のインタビューから得られたインサイトはレポートとしてまとめるほか、冒頭ではゼロカーボンなまちづくりを推進する際に鍵となった行動を整理し、5つのキーアクションとして提示しています。

藤原さん 脱炭素なまちづくりを各地域で推進するために動いてきた実践者のみなさんに集まっていただき、これまでの活動や動きを一緒に振り返っていきました。ヒアリングを通じて「あの時はどう思っていたの?」「どうして動き出せたの?」「今抱えている課題は?」と、誰かに問いかけられるからこそ、本音を話せたり、取り組んできたことの価値を改めて認識する時間にもなりました。リサーチのプロセス自体にも、価値があったと思っています。

こうした丁寧な対話を重ねて完成した冊子「信州で実現する共創型の脱炭素まちづくり」は、リサーチレポートでありながら、キーパーソンやコミュニティの物語としても読めるようになっています。

例えば、リサーチを行なった市町村の一つである箕輪町のゼロカーボン推進の動きを加速する契機になったのは、行政職員たちの熱量でした。気候変動の講演会で強い衝撃を受けた総務課ゼロカーボン推進室⻑が、自ら火種となって行政や地元企業を巻き込んでいったのです。リサーチレポートでは、そんな個人の生の声や思いを取り上げています。

藤原さん 制作したリサーチレポートは、単なる事例紹介やノウハウ本ではありません。それぞれの地域が持つ文脈を探り、理解を深めながら、関わる人々のストーリーを取り上げました。ゼロカーボンシフトを進めるなかで生まれたさまざまな変化を物語として散りばめることで、「こんなやり方もあるんだ」と、手に取った人が自分にとってのアクションの入り口が見えてくるといいなと思っています。

自分の言葉で語りだす人たちが出てくることが目指すべき一つの到達点

だからこそ、リサーチレポートはつくって完成というわけではなく、むしろここからが新たなスタート。「こんなアクションがあるんだって」「この人に会ってみたいね」「うちのまちではどんなことができるかな」と、冊子を起点に新たな対話が生まれ、ゼロカーボンと地域をつなぐパイプとして作用していくことをくらしふと信州は期待しています。

では、そこからさらにフェーズが進んで、「自分たちも動いてみよう」と一歩踏み出す時に、心得ておくべきことや大切に考えるべきことは何なのでしょうか。レポートの監修に携わった信州大学人文学部准教授の茅野さんは、そこでも「ストーリーと共創がカギになってくる」といいます。

脱炭素化は一見大きな課題でも、自分のやりたいことや思い、地域の未来と重ねていくことでポジティブなストーリーを描いていけることを、この冊子を手に取った人には気づいてほしいと話す茅野さん

茅野さん 再エネや省エネだけで考えると、ゼロカーボンの話は必ず限界に突き当たってしまうんです。自分のライフワークとして環境問題に取り組んできた方は、身近な地域の課題にも目を向けてつなげてみる。行政でゼロカーボンの担当を任された方は、職場内の殻を打ち破って、課や役所の外に仲間をつくっていく。そうでないと、周囲を巻き込んでいくような活動にはなりません。

また、ゼロカーボンに限らず、地域で何かをなす上での基本は、やはり地域の文脈に合わせていくということが大切です。地域独自の文脈と、自分たちのやりたいことを接続することが活動を持続させる上での鍵になっていくと考えています。

また、続ける上でもう一つ大切なことは、1人でやらないこと。レポートで取り上げた4つの市町村に共通しているのは、起点となる人々が職場や地域など、コミュニティの内外に仲間を増やしながら動いてきたということでした。

茅野さん 最前線で山を登っている人は、今自分がどこにいるのかがわかりづらい。だからこそみんなが同じ視座にいるのではなく、異なる視座を持ってる人たちが一緒にやることが大事なんです。そういう意味でも、自分たちの組織の外側に仲間をつくるというのが重要になるんじゃないかと思います。仕事や暮らしのバックグラウンド、出身地が異なる一人ひとりのストーリーが織り重なって交錯していくことで、ゼロカーボンシフトの活動のインパクトは縦横無尽に広がっていくはずです。

多様な人たちがつながっていくきっかけの一つとして茅野さんが挙げるのが、地域の地場産業です。たとえば、リサーチレポートでも取り上げた白馬村の自然や雪は、主要産業である観光業に直結する自然資源です。近年の暖冬化や気候変動による危機感から、環境を守り次世代に受け継ぐための草の根的な活動が自発的に生まれ、立場や役割を超えたゆるやかな連帯となって、大きな流れへとつながっていきました。

茅野さん ほかにも、寒天の生産が盛んな茅野市では、温暖化により寒天の製造が年々難しくなっているという課題を抱えていたり、市田柿が名産の高森町では、気候変動の影響で柿を干している過程でかびが生えてしまったりする事態が発生しています。地場産業は気候風土が反映されて成立しているので、ゼロカーボンを考えるヒントがたくさん詰まっているんです。

地域の産業を守りたい。豊かな自然環境を次世代に引き継ぎたい。自分のまちにもっと外の人を呼びたい。そんな身近な出発点の先に、ゼロカーボンが達成する未来があるのです。

なお、ゼロカーボンに限らず、さまざまな環境問題について研究を重ねてきた茅野さんは、どんな課題に向き合う上でも解決に向けて目指すべき一つの到達点があるといいます。それは、課題を自分ごととして捉え、自分の言葉で語りだす人たちが出てくること。

例えば、松本市で開催した「気候市民会議まつもと」では、最終回に「この言葉で市民にメッセージが伝わるのか」という議論が噴出し、当初の予定を変更して市民アクションプランの文言を練り直す時間を大幅に増やすことに。ファシリテーターを務めていた茅野さんは、「これでは収拾がつかないかも」と最初は心配に思ったそうですが、次第に「これは参加者が自分の言葉で語り始めたということだ」と議論をポジティブに捉えました。

茅野さん 気候市民会議まつもとでは、人から与えられた知識や言葉ではなく、自分なりに獲得した言葉でゼロカーボンについて語り始める人たちが出てきました。ゼロカーボンシフトを進める上で、まずは、そこに到達する人が1人でも増えてほしい。長野県内には77の市町村があり、たとえば物の呼び方や考え方にもそれぞれのスタイルがあるわけです。ゼロカーボンでも同じで、自分たちのスタイルでゼロカーボンを進めてほしいんです。

個々のストーリーを編み、活動の輪を広げていく中間支援の役割

自分はこう思う、自分の地域ではどうか。課題に対する答えを自分たちの言葉で語り合っていく。そうして編み出されたストーリーをさらに地域全体に広げ、動きを加速させる上で大切になってくるのが、プレーヤーたちの間に立ってそれぞれをつなぐ中間支援の存在です。

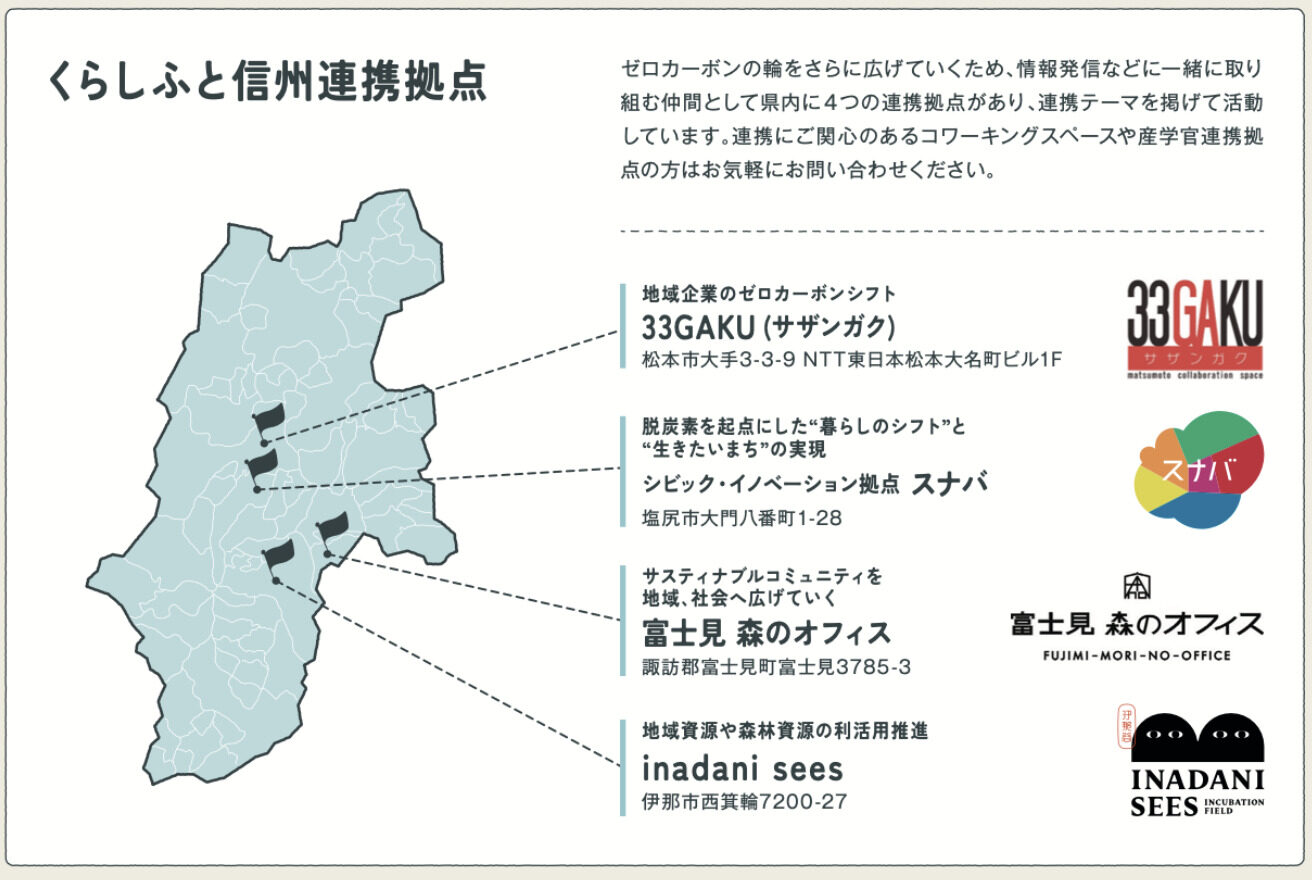

藤原さん 今回のリサーチでわかった通り、ゼロカーボンに対する各地域の文脈はそれぞれ異なりますし、地域で一体となって取り組みを推進していくためには、思い立ったらすぐに会いにいけるぐらいの距離感がちょうどいい。その上で、地域ごとに生まれてきた取り組みをつなげたり、共通の課題に対して地域を超えて一緒に学び、解決策を考える場をつくっていく必要性も感じています。実際、県内でもエリアごとの脱炭素に向けたプラットフォームが徐々に増えてきています。今後、くらしふと信州は県全域をフィールドにしながらこれらの地域プラットフォームをつなげ、広域で連携や共創を推進する、中間支援の役割が求められているのではないかと思っています。

北埜さん 俯瞰的な目線が必要な一方で、地域の中に入っていかないと見えてこない情報や声もたくさんあります。「何か困ったことはありませんか」とただメールを送っても、なかなか課題は見えてきません。でも、実践者紹介の取材やリサーチでお話を聞かせてもらうなかで、ぽろっと悩みが出てきて、それが別の市町村や団体と共通していたりする。そうした生の声を拾いながら、県全体を見て、広い範囲で連携できる部分を探していくことが今後必要になってくるのかなと。

くらしふと信州のコーディネーターとして設立当初から関わり、広域での連携や事例紹介記事の発信などを担ってきた北埜さん

さらに茅野さんは、関わる人の母数を増やし、くらしふと信州自体が共創の場を体現していくことに期待しています。

茅野さん これからのくらしふと信州に求められる役割は、もっと多くの人たちに関わってもらう余地をつくっていくことだと思います。連携拠点も含めた拠点に、県職員や運営メンバーだけでなく、誰もが立ち寄れて、自由闊達に議論ができる場をつくっていく。地域全体の共創を進めていく上では、くらしふと信州そのものが、もっといろんな立場の人が常日頃にいる場になって、共創のリアルなモデルケースとなり、ゼロカーボンの裾野はこれだけ広いんだということを体現していってほしいです。

うまくいかなかったことも含めて共創。小さな失敗を恐れず、大きな目標に向かって歩み続ける

立ち上げの頃からくらしふと信州の運営に携わってきた藤原さんは、これまでの約2年間はまずはプラットフォームとしての役割の認知を高めて基盤を固めるために、くらしふと信州側から「こんなことを一緒にやりませんか?」と企画を提案してきた場面が多かったと振り返ります。

その上で、今後は「自分たちがサービスをつくってみんなが受けとる」よりも、県内でゼロカーボンシフトを推進するために必要となるサービスを考えるプロセスからオープンにし、みんなで対話する場を企画していきたいと意気込みます。

藤原さん 連携拠点や、協力してくださる企業さんとのコミュニケーションを今後も増やしていきつつ、くらしふとmeetup!などの対話の場を通じての場を通じて、くらしふと信州に「この地域はこんなことに困っている」「あの実践者は今こう考えている」という生の情報がちゃんと集まってくるようになり、県全域の共創プラットフォームとしての価値を出していけるようにしたいです。また、自分たちが旗を振り続けるのではなく、旗を振る人たちを増やし、「それ、やってみましょう!」と旗を手渡して、その流れを大きくしていけたら。

共創を推進する上で、茅野さんは「小さな失敗を恐れていたら、大きなエコシステムはできない」と語ります。

茅野さん 共創のプロセスは、基本的に試行錯誤の繰り返しです。共創したからうまくいくという保証はどこにもない。なので、うまくいかなかったことも含めて共創だと僕は思うんです。ゼロカーボンというあまりにも大きな山に登るためには、いろんなルートやスタイルがあってしかるべきで、「とことんやってみてうまくいかなかったから、これはやめる」という選択肢を取ることだって共創のあり方の一つです。逆に単なる思いつきだったことが大きな動きになることもあり得る。どう転んでいくかわからないけれど進めていくというゆとりが持ちづらい今の世の中で、くらしふと信州というプラットフォームが維持され、動き続けているというのはとても大事なんじゃないかなと思います。

2025年3月13日に開催された「くらしふとカンファレンス~気候危機突破会議~」の様子

小さなアクションでも、一緒に起こせば大きな変化に。それぞれの地域の豊かな未来を描きながら、自分たちらしい「くらしふと」を、共に実現していく。

ゼロカーボン達成に向け「こっちへ行こうよ」と旗を振り始めたくらしふと信州。今度は、旗を振る人たちを増やし、背中を押しながら一緒に進む役割へ。2050年に向けた長い道のりのなか、仲間を増やしながら今後も歩みを進めていきます。

くらしふと信州にご登録いただいた方には、脱炭素に関するニュースやイベント、脱炭素に関する補助金の情報や、県からのお知らせ等の最新情報をまとめたメールマガジン“くらしふと通信”をお届けします。それぞれの興味関心分野に合わせた多様な関わり方ができるくらしふと信州。ぜひご参加ください。

(撮影:山田智大)

(編集:岩井美咲)