長野県伊那市に拠点をもつ「株式会社やまとわ」は、2016年に創業。かつての農家林家の暮らしをお手本とする「夏は農業、冬は林業」という複合経営をベースに、地域の自然資源を最大限に生かすことで、森と暮らし、自然と社会をつなぐことを目指しています。

放置され、荒れてしまっている森を、再び豊かな森にしたいという思いから、林業では森を育む施業を提案。伐採した木を、オーダーメイドの家具や、信州伊那谷のアカマツでつくった軽くて折りたためる家具「pioneer plants」、日本で古くから使われてきた包装材「信州経木 Shiki」など、地元材の特徴を活かした商品に仕立てています。

農業では馬糞を堆肥にし、無農薬・無化学肥料で、さらに木工の端材を炭焼きして畑に戻す「循環型農業」を実践。農産物の販売はもちろん、食のプロダクト「YAMAZUTO」など、森と里を中心に多くの生業づくりをしています。

また、森と遊び、森を知るプログラム「Shindo.」や、「森に関わる100の仕事をつくる」という掛け声のもと、森の可能性を学ぶプログラム「伊那谷フォレストカレッジ」の企画、運営も。この「伊那谷フォレストカレッジ」は、グリーンズでこれまでに何度も取り上げてきました。

現在やまとわは、こうした事業を「農と森(農林業)」、「木工(ものづくり)」、「暮らし」、「森(企画)」の4つの事業部で展開。そして、これらの事業部とは別に「森の企画室」があり、それぞれの事業を連動させることで、組織全体の価値を高めています。

奥田さん 「森の企画室」は、これまでにも概念としてはあったんですが、どちらかというと社内向けに、やまとわ全体でチームを組む事業を「森の企画室」と呼びましょう、という立ち位置でした。創業から8年目のいま、手掛けてきた事例も増えて、「森の企画室」でこんなことができます、と自信をもって言えるようになりました。それで、あらためてリリースすることにしたんです。

今回ご紹介するのは、「森の企画室」のあらたな始まりの物語。やまとわ取締役の奥田悠史さんを訪ね、これまでの道のりと、これからのことを聞きました。

どのような森を目指し、森からどのような経済をつくるか

奥田さんは、「やまとわを創業して1年後には、『森の企画室』を事業ポートフォリオに組み込んでいました」と話します。

大学を休学しバックパッカーで世界一周中に、スペインでニセ警官に騙されてクレジットカードを盗まれ、フィンランドで一眼レフカメラを置き引きに。帰国後、編集者・ライター、デザイン事務所を経て、森と暮らしがつながる社会を目指し、株式会社やまとわを立ち上げる。森の面白さや豊かさを再発見・再編集してそれをプロダクトやサービスにして届けるのが仕事。

奥田さん 「森の企画室」は、森など「自然」に関わることを「デザイン」する企画室です。各地からご相談いただいた課題に対して、必要に応じて部門を横断してチームを組み、リサーチや企画提案を行います。森の面白さや豊かさを、どう再編集してプロダクトやサービスにしていくか。お金にすることが難しかった森から、どのように経済を生み出すか。その道づくりをお手伝いしています。

「森の企画室」がやっていることを具体的にイメージするために、今取り組んでいることを聞いたところ、「これは、どちらかというと自社の取り組みなんですが…」と、奥田さんは、長野県伊那市にある「鳩吹山での森づくり」について話してくれました。

奥田さん 2022年から、鳩吹山(はとふきやま)の財産区有林をお預かりすることになったんです。55haほどのこの森は、木材生産にすごく適しているわけではないけれど、カラマツ林やヒノキ林のほかにアカマツ林や広葉樹林のエリアもあって、多様な顔をもつことが魅力でした。

「森の企画室」は、この森を、どう豊かな森にしていくかを考えるために、地形や地質、地の成り立ちの判読といった基礎調査に加えて、猛禽類の営巣調査を実施。ハチクマ、ノスリ、オオタカがいることを外部パートナーと共に確認しました。陸の生態系のトップである猛禽類の生息や活動は、その森や田畑の生態系の豊かさを示します。

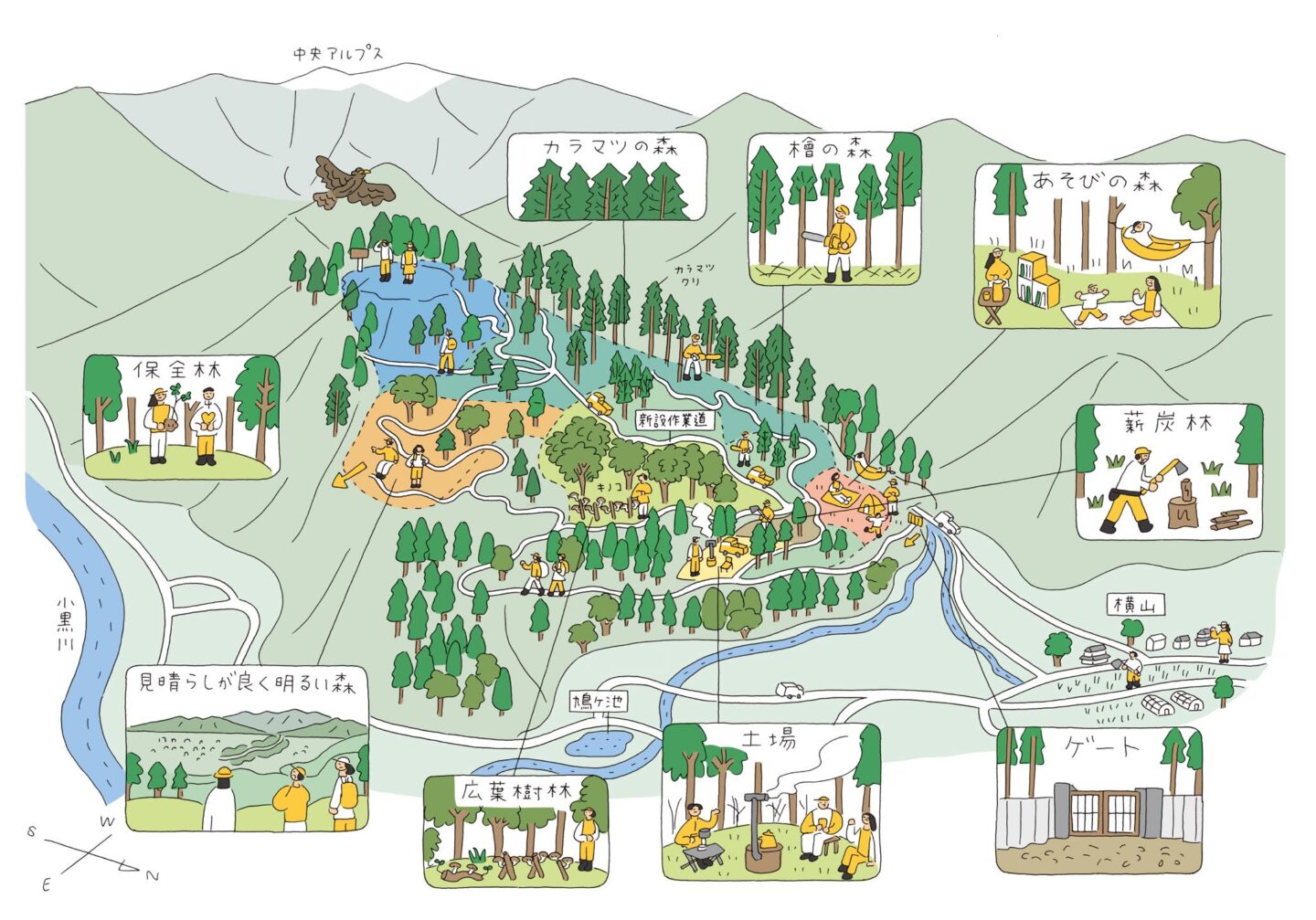

どうすれば、猛禽類も暮らす鳩吹山の生物多様性を守ることができそうか、どんな森だったら、多くの人が森に遊びに来てくれそうか。そして、どうすれば、この森の管理を維持していく経営ができるのか。「森の企画室」は、繰り返しこの森を歩いて、15年後の未来を描いたビジョン図「SATOYAMA CONCEPT MAPs(里山コンセプトマップ)※」を作成。7つのゾーンごとに、目指すべき森のありかたと、木材収入だけに頼らない様々なビジネスのかたちを示しました。

※ SATOYAMA CONCEPT MAPs(里山コンセプトマップ):やまとわが考案する未来の森の姿を描くビジョンマップ

保全林は土砂災害リスクがあるため、重機を入れずに、遊歩道を整備しながら管理します。カラマツの森は、木材生産地としてのポテンシャルが高いため、カラマツとクリの混交林に仕立てながら、長期スパンの伐採管理を。見晴らしが良く明るい森は、企業や一般の人と一緒に森づくり。檜(ヒノキ)の森は、過去に間伐が入っているため、時間をかけて理想となるような美しい檜の人工林を目指します。

さらに、あそびの森は、アクティビティとしてのフィールド利用を。薪炭林は、昔ながらの薪づくりの場へ。広葉樹林は、天然キノコ林の育成と、山採りの庭木の販売。そして、森への多様な関わり方によって、全体として生物多様性のある森づくりを目指します。

いっぺんにお伝えしてしまいましたが、例えば、天然キノコ林の育成について、もう少し詳しく見てみましょう。私たちが普段、スーパーなどで入手するエノキタケ、ブナシメジなどは、ほとんどが農家さんによって室内栽培されたもの。こうした市場に出回ることのない、樹木と共生しているキノコは、人工栽培の手法が確立していません。天然のキノコを自然の山である程度安定して育てるには10年ほどかかると言われており、誰も取り組もうとしないことが課題なのだとか。

奥田さん 天然キノコの栽培技術がうまくつくれたら、日本じゅうの、と言ったら言い過ぎかもしれませんが、それこそ山の“わかりやすい”可能性になるのではないかと思っています。とはいえ自然が相手なので、10年かかって1円にもならない可能性も大いにある。そんなことをやる人は、なかなかいないと思うんですけど、そこに森の可能性があるなら、面白そう!って思ってしまうんです(笑)

キノコに関しても、農業で土づくりをしているからこそ、見えてくることがあるかもしれません。農業をやっているからできる森づくりがあるし、ものづくりをやっているからできる森づくりもあります。

こうやって、身の丈に合わせて稼ぐ事業と、稼げないかもしれないけど面白そうだからやってみたいね、という事業を組み合わせて、経済を生み出しながら、森の管理が行き届く状態を15年先につくりたいと思っているんです。

15年先を見据えて、複合的に森のビジネスをつくる。一般的に、例えば日本においてスギは35〜50年、ヒノキは45〜60年の林齢で伐採することを踏まえると、そのスパンは林業で考えると短いようにも、またビジネスとして考えると長いようにも感じます。

奥田さん 30年先といってもイメージがつかなくて、自分ごととして考えるのは難しいですよね。だから僕らは、15年先くらいの目線で考えているんです。

そして、広葉樹林の整備や保全をしましょう、もしくは針葉樹一斉林から、針葉樹も広葉樹もある針広混交林への転換を進めましょうといった大きな方向性があったとしても、その針広混交林でどうやってビジネスをつくるのか、というのはあまり議論されていません。僕らは、森に手を入れる以上、そこに未来への願いを込めて手を入れたいと思っています。それが未来から考えるゾーニングだし、「森の企画室」がやりたいことです。

「森の企画室」が大切にしたいこと

奥田さんは、これまで森や自然に関わるなかで、その難しさは「複雑さ」にあると感じていました。

奥田さん 当たり前の話ですが、木は生きていて、成長の仕方も年輪の幅も、曲がり方もそれぞれに違います。工業製品のように規格化することは難しい。しかも、成長するのに人の一生か、それ以上の時間を有します。さらに、一次産業はずっと昔からある産業だからこそ、関係する人や環境、法律などがめちゃくちゃ複雑に関わっています。

そのため、「ひとつの事象に対して、直線的な解決方法ではうまくいかないのではないか」と言います。

奥田さん 例えば、森林産業の担い手が少ないという状況に対して、林業者を育成する専門学校をつくるだけでなく、なぜ林業者になりたい人が減っているのかを考える必要があります。そうすると、原因らしきものはいくらでも出てきます。つまり、一つの打ち手では限界がある。だからこそ、複数の打ち手を同時に走らせることで、その課題が少しはいい方向に転がっていくのではないか、と思うんです。

その複数の打ち手を考える際に大事にしているのは、それは自然の流れにあるか、不自然ではないか。

奥田さん つまり、自然の理(ことわり)に合っているか。そして、自然の理に合う森づくりを考える人が増えていくには、どうしたらいいのか。どんなふうに水を流せば、自然とその支流が増えて、本流になっていくのか。

「それは社会全体の大きな話のようだけれど、個別具体の小さな話と捉えるほうがいいといまは考えている」と奥田さんは言います。大きな問題として考えると、どうしても「それはそうだけれど、その費用は誰が負担するのか?」など、すぐに解決するのは難しい話になってしまうから。

奥田さん なので、一つずつ目の前に現実をつくっていく。そして、森や自然をその対象だけで考えるのではなく、周辺に生きる人たちの思いや、その土地でかたちづくられてきた文化といった背景まで紐解くことを大切にしています。その森の所有者にとっても、そのまちの行政にとっても、そこで暮らす人たちにとっても、うれしい状態をデザインしたいんです。

ローカルで、いかに「現実」をつくるか

「森や自然に関する相談をもらって、地域外へと足を運ぶたびに、いま自分がいる地域の森とどう向き合うかが切実になってくる」と奥田さんは言います。

奥田さん 矛盾するように聞こえるかもしれませんが、この先もさまざまな地域へ足を運んで、その地域の森や自然と向き合いたいと思っているからこそ、僕たちがやらなきゃいけないのは、やっぱりまずは、この伊那谷の地域材を使ったものづくりだし、この地域の農地を耕して農産物の付加価値をつけることだと思っていて。

「現実」を面白くつくることができればできるほど、地域外の困りごとに対峙するときの目線というか、本気度が大きく変わるんじゃないかなと。クライアントではなくなるというか、本気で「循環をつくりましょうよ」と言える。

それで、パン屋さんを始めようと思うんですよ(笑)

ええ?と驚いてその理由を聞いてみると、森と暮らしをつなぐために、森の入口になる場所がほしいのだとか。店舗ではパンとジェラートを扱い、ジェラートは、地域でいま捨てられている未利用資源を使いたいと考えているのだそう。

奥田さん 「森の企画室」をリリースするタイミングで、びっくりですよね。でも、僕らにできる、地域の食の循環づくりという“現実”が根っこになって、その上に「森の企画室」という木が育っていく。その覚悟が決まったという話なんですね。

覚悟って言うと、しょうもない話になってしまうのですが、木工というものづくりとパン屋という食の循環づくりに、すごく面白味というか、リアリティを感じていて。木工とパン屋の根っこには、農林業がある。だから、とてもわくわくしているんです。

外に行けば行くほど大事なのは内側で、根っこという現実を、積み上げていくということ。その現実を、面白くつくっていくということ。

奥田さん そうやって、各地で“なんてことのない”実感が生まれて、つながっていくといいなと思っています。なので、徹底的にローカル。それは、東京とその他という意味合いのローカルではなく、影響が見える範囲のことです。

そもそも僕が企画を考えるときは、いまあるものは何か、そこにいる人たちがどういう人たちかを、すごく大事にしているんです。例えば、海外から資源を取り寄せるのではなく、どうやって地域の資源を使ったものづくりをするか。外からプロダクトデザイナーを呼んでブランドをつくるのではなくて、自分たちの職人さんをいかに育てるか。職人を目指す人がいないのであれば、職人になりたいと思えるような道をつくり直さなきゃいけないし、時代の変化の中で、最適な育て方をどうデザインするか。

奥田さんは、幼少期から、森や土とともに生きてきました。森で遊び、川で遊び、キャベツの葉についた芋虫をカンカンに詰めて。高校、大学で農業と林業を学んで、大学在学中に木材流通の「変えられなさ」に絶望をしたあと、世界一周をしてから、一旦は編集やデザインという別の道へと進んだけれど、8年前に、「森や自然」に「企画やデザイン」を掛け合わせるビジネスを始めました。

奥田さん 企画やデザインをする人で、リアリティをもって農林業に従事する人たちはあまり多くない中で、いわば素人集団が農林業の世界に入って、たくさんの失敗をしてきました。1年目の畑なんて、草ぼうぼうで、単なるデカ目の家庭菜園。笑い話でしかないですよ。

木を伐採するのだって、超ベテランというわけでもない。そんなところから始めて、仲間が一人増えて、二人増えて、3年、4年、5年とやっていくうちに、明らかに全員がレベルアップしていて。試行錯誤をつづけてきたからこそ、ようやくいま自信を持って、「森の企画室」を提供できる価値があるっていうふうに思えたんです。

ものづくりの視点と林業の視点を組み合わせたり、まちづくりの視点と農業の視点を組み合わせたり。部門を横断して、やまとわが一丸となってやるからこそできること。でも、なぜ「複雑さ」を抱えた森や自然の可能性を、信じることができるのでしょうか。

奥田さん 一人ができることや、一つの会社ができることって、想像以上に大きいと思っているんですよ。かといって、期待しすぎてもいない。それ以上に、目の前の現実をつくるときに、自分たちが愉快で、豊かな状態にいるということがすごく大事で、その結果、まだマシな未来へと向かうと思うんです。

「まだマシな未来…?」と聞くと、「そう、僕が思っているのは常に、まだマシな未来ですよ」と答え、こんなふうに言葉をつづけました。

奥田さん そのくらいの捉え方がちょうどいいと思っています。僕らは、森がゆっくり成長するところからいただくぐらいしか、あるいは自分たちが耕した畑から取れる野菜分しか収益をつくれない。「土」と紐づいたビジネスをしているから、コピー&ペーストで増やせる、デジタルなものづくりのような成長は全く見込めない。僕が背負えるものもそんなに大きくない。だけど、目の前のことを小さなスケールで考えれば考えるほど、やれることは見えてくる。大きな世界のことではなく、小さな世界でマシな未来を考える、ってことです。

奥田さんはインタビュー中に、何度か「激ムズですね」と笑いました。難しいからこそ、常に挑戦しつづける必要があって、それが最高に面白い。

かつて里山で暮らすために必要だった、森の木や農作物を育てる仕事、自分の手で住まいや水路、森の作業道をなおす仕事、そして寄合いに行ったり祭りをつくる仕事…。「土」から離れて「稼ぐ」ようになったことで、暮らすうえで本来は欠かせない、こうした「仕事」が置き去りになってしまっているように思います。

やまとわの「森の企画室」がやろうとしているのは、こうした本来的な営みを、企画やデザインを手段として、ビジネスという枠組みのなかで、もう一度面白くつくり直す、という挑戦なのかもしれません。

(撮影:山田智大)

– INFORMATION –

2023年から全国の環境再生の実践者を取材しながら、再生の担い手になるためのヒントを探究してきた連載『リジェネラティブデザイン』が、一冊の本になりました。(2026年2月27日発売 / 英治出版)

書籍化にあたり、40以上の記事の中から22の事例をあらためて紐解き、編集長自ら再編集・加筆。人と社会と環境に「すこやかさ」を取り戻すための7つのデザインコードをまとめました。

一人ひとりが「リジェネラティブデザイン」という視点を携えることで、環境、社会、そして私たち自身の再生へとつながっていく。

そんな未来を目指して、この一冊をみなさんにお届けします。

「リジェネラティブデザイン」をさらに深く学び、自分の実践に活かしたい人のためのラーニングコミュニティ「リジェネラティブデザインカレッジ 2026」の受講生も募集しています!

開講は2026年4月11日。「講義」「ゼミ」「フィールドワーク」の3つを組み合わせた約3ヶ月のプログラムとなっています。

書籍『リジェネラティブデザイン』で解き明かした、“人と社会と環境に「すこやかさ」を取り戻すための7つのデザインコード ” をもとに、仲間と共に学びを深め、実践を重ねていきましょう!

【 申込〆切:2026年3月31(金)、2月28日(日)まで早割あり 】

【 説明会:2026年3月6日(金) 参加特典あり 】