森林を歩いていると、動物や虫たちの声がどこからともなく聞こえ、地面は前の季節に散ったであろういくつもの落ち葉が堆積し、ひんやりと湿っています。

森林は人の手が入らずとも、自らを管理し持続させる独自のシステムを保っているように見えます。それには、多様な植物たちが共生する地上の営みだけでなく、ミミズを代表とする土壌のさまざまな生物の営みが密接に関係しています。しかし、こうした生態系は農地ではなかなか見られないといいます。

長らく土壌の生態学を研究してきた金子信博(かねこ・のぶひろ)さんが著した『ミミズの農業改革』は、土壌に生きる小さな生き物たちの営みを通して、現代の日本の農業での常識を改めて見つめ直し、土壌の生態系をいかした農業の可能性を自然科学的な見地から考察する一冊です。

その中でも紹介されている、土を耕さず、雑草を抜かずに地面を草で覆う「不耕起草生栽培」は、土壌の劣化を防ぐだけでなく、農業従事者の営農コストを下げて収益を上げ、さらには、作物の味を向上させることにもつながります。いいこと尽くしのように感じるこの栽培方法は、なぜ日本で普及していないのでしょうか。詳しくお話を伺うため、私たちは福島大学の金子さんの研究室を訪れました。

1959年生まれ。京都大学大学院農学研究科林学専攻修士課程終了。島根大学生物資源科学部助教授、横浜国立大学大学院環境情報研究院教授を経て、2019年から福島大学食農学類教授。農学博士。専門は土壌生態学、森林生態学、2023年4月に大学院としては日本初のアグロエコロジープログラムを福島大学大学院食農科学研究科に開設。著書『土壌生態学入門』(東海大学出版界、2007)、編著Sustainable Living with Environmental Risks(Springer, 2014)、編著『土壌生態学』(朝倉書店、2018)、分担執筆『有機農業大全』(コモンズ、2019)などがある。

耕さない、草を抜かない畑

土を耕さず、草も抜かないという「不耕起草生栽培」には、どのようなメリットがあるのでしょうか。インタビューのため福島大学を訪れた私たちがまず案内されたのは、金子さんが実験で利用しているという畑でした。大学の敷地に隣接したこの畑で、金子さんたちは栽培方法の違いによる作物や土壌への影響の観察を行っています。

圃場に立つ金子さん。農閑期のため作物の生育などは観察できなかったが、普段は大豆やソルガムなどの作物を使って実験を行うという。圃場の横には金子さんの家庭菜園もあり、10種類ほどの作物を畑を耕さず、除草剤も使わない不耕起草生栽培で育てている

金子さん 僕らのような生態学者としては、農業に関しても畑を耕さず、除草剤も使わない「不耕起草生栽培」が一番いいと思っています。その効果をきちんと実証するためにも、他の栽培方法との比較が欠かせません。ここで観察しているのは、耕すか耕さないか、除草剤を使うか使わないか、化学肥料を使うか堆肥を使うかを組み合わせた全部で8種類の畑です。日本で取り入れられているだいたいの栽培方法は網羅されているので、それぞれの栽培方法における作物の生育や収量の違いなどを観察できます。

実験を始めて4年。今のところ、どのようなことがわかってきているのかを伺いました。

金子さん 今年はソルガム(モロコシ)というイネ科の作物を栽培しましたが、一番収量が多かったのは、耕して除草剤や堆肥をまいた「慣行栽培型」の畑と、耕さず、除草剤もまかずに堆肥をまいた「不耕起草生栽培型」の畑でした。つまり、耕したり、除草剤をまいたりしなくても同じ効果が得られたということになります。

鋤(すき)や鍬(くわ)などの農具やトラクターなどを使って土を耕す「耕転」や、雑草類などを取り除く「除草」という農作業はきわめて一般的です。また、科学の発展や技術革新によって、農薬や化学肥料、除草剤など多くの製品が開発されたことで、どのような環境にあっても同じ効果を期待でき、効率的に作物を育てることが可能になりました。しかし、こうした「慣行栽培型」の農業は、長期的な視点でみると土壌の劣化を促進し、収量を減らしてしまいかねないと金子さんはいいます。

金子さん 不耕起草生栽培の場合は、続けていくとだんだんと収量が伸びていきますが、慣行栽培に関しては、私たちがみている間は収量に変わりはなくても、「100年後は?」と聞かれたらわからない。土を耕すと土壌生物にとって住みにくい環境になってしまうほか、除草剤や農薬によって土に養分を届ける植物の根が育ちにくいだけでなく、微生物などもいなくなってしまいます。コントロールはしやすくても、吸水性や排水性に欠け、肥料や土が流れてしまい汚染につながることもあります。

近年、持続可能な農業を目指すなかで「地上の作物の健康の維持には、地中の状態を知ることが必要である」という地上と地下の相互作用を重要視する考えが世界的に広まっているといいます。詳しくお話を伺うべく、私たちは畑を後にし、金子さんの研究室へと向かいました。

ミミズたちが頑張っている土壌の世界

土壌の状態から作物の生育や環境の保全を考えるというのは、土壌の生態学においては、当たり前に取り組まれてきたことでした。金子さんも、もともとは森林生態学や造林学の分野で研究を進めてきた生態学者です。

金子さん 森林の動物や植物にとにかく興味があって、高校時代はサルの研究者になりたかったこともあるのですが、泊まり込みで研究したりするのはちょっと無理だなあと。たまたま大学に森林の生態学という研究室があって、そちらを目指すことにしました。当時は、人のやらないことをやらないと研究の世界では生き残れないと思っていたこともあり、土壌動物のトビムシの研究をやっている先生に相談したら「君はササラダニでもやったら」と言われて、研究を始めました。

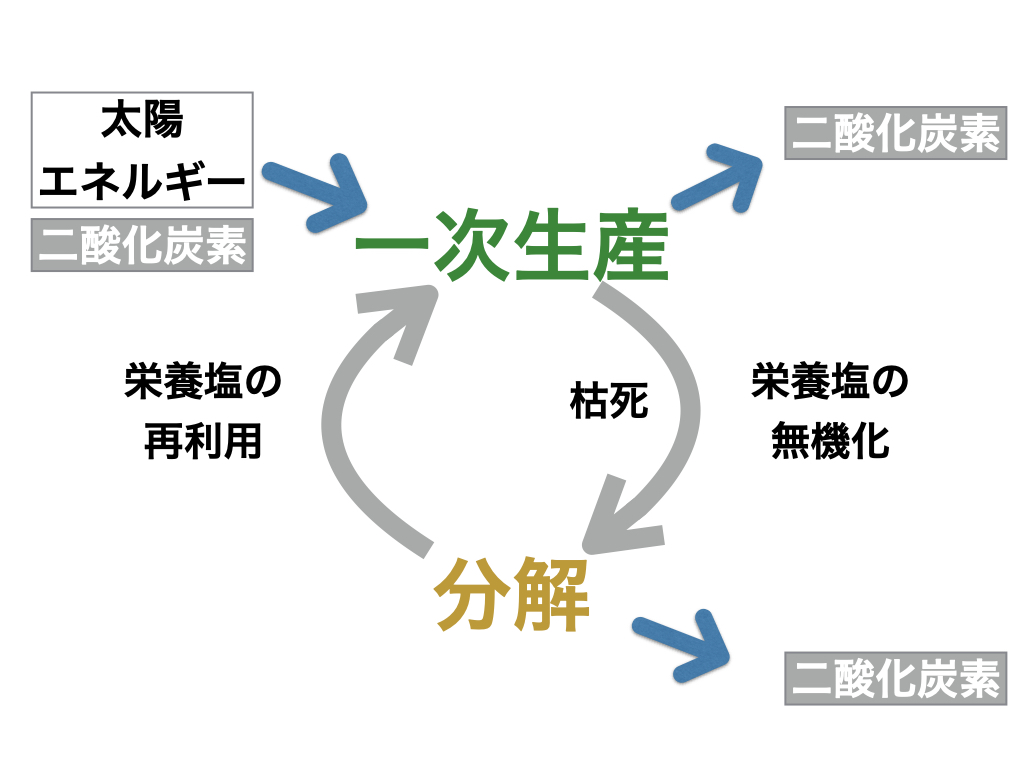

金子さんが土壌動物であるササラダニの研究をする中で、テーマの一つとしてあったのが“物質循環”でした。

金子さん ササラダニの研究をしていると「一体ササラダニは何の役に立つの?」と聞かれることも多いんです。そのため、土の生き物は、森林の生態系のなかで有機物を分解して、再び植物の生長や繁殖に必要な炭素や水、窒素、リンといった栄養塩類(生元素)に変換していく“分解者”の働きをしているという機能的な位置づけをする必要があったんですね。その後、生産性が求められる造林学の研究室に就職をしたのですが、そこでも、こうした物質循環の研究が役に立ちました。

その後、いくつかの大学の研究室を経て、より幅広い分野で研究をするようになった金子さん。自身の新たな研究テーマを探すなかで出会ったのがミミズでした。

金子さん 戦後、ミミズの研究者が不在となり、ミミズの分類学が滞っていたんです。そこで、ミミズを研究したい何人かの人たちと集まって研究会をやったりして、ミミズの名前は随分とわかるようになって。それをベースに、ミミズの生態に関しても研究を始めました。

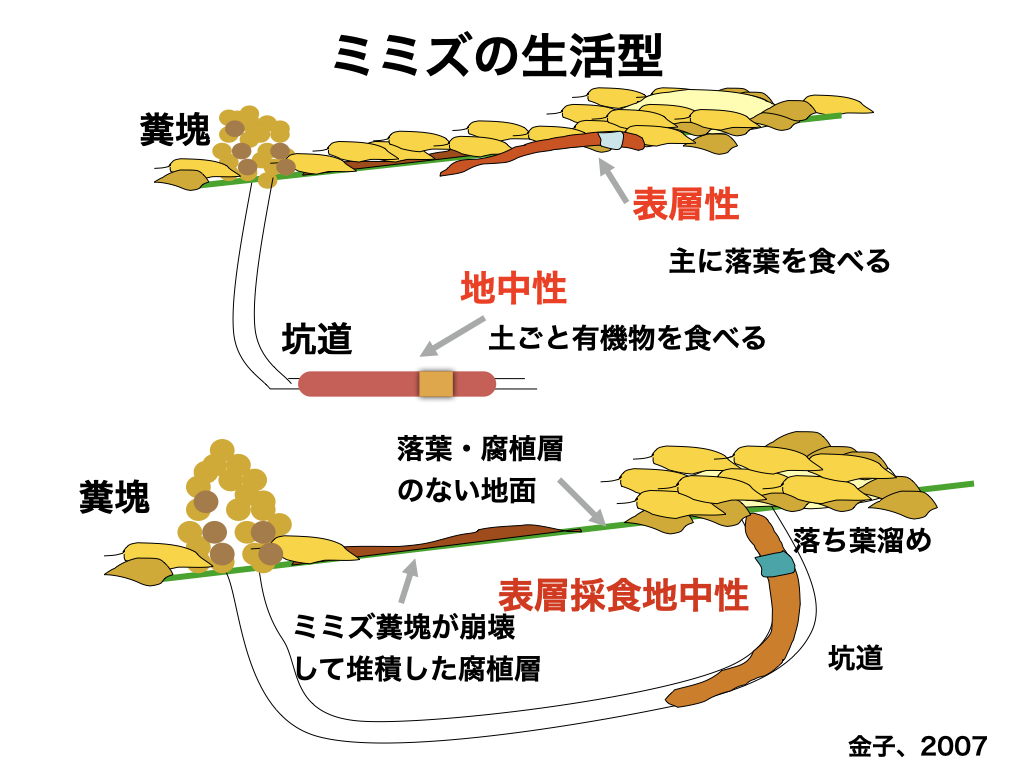

ミミズは、体長10〜20センチほどの土壌動物で、落ち葉や土を主食とする。落ち葉の下や土壌の浅いところで生活する表層性、常に土の中に棲む地中性、落ち葉を食べるため表層と地中を行き来する表層採食地中性の大きく3つの種類に分けられる

金子さん ミミズの糞の団粒は保水性に富みますが、粒と粒の間には隙間があって水が容易に流れるので排水性も両立しています。実はホームセンターなどで農業・園芸用として売られている鹿沼土や発泡石も、このミミズの糞の団粒と同様の構造を持っています。わざわざ買いに行かなくてもミミズがつくってくれるのです。

ただし、繊細なミミズは、畑を耕すことで切れて死んでしまったり、長期にわたって棲みつかなくなることも研究によって明らかになってきました。また、除草剤を使って雑草が消え、裸地になると、それまで植物が光合成を経て根から供給していた有機物が減少し、生物の餌がなくなってしまったり、土の乾燥を助長させて土壌生物にとって棲みにくい環境となってしまうといいます。不耕起草生栽培を何より好むのは、ミミズのような土壌の生物たちなのです。

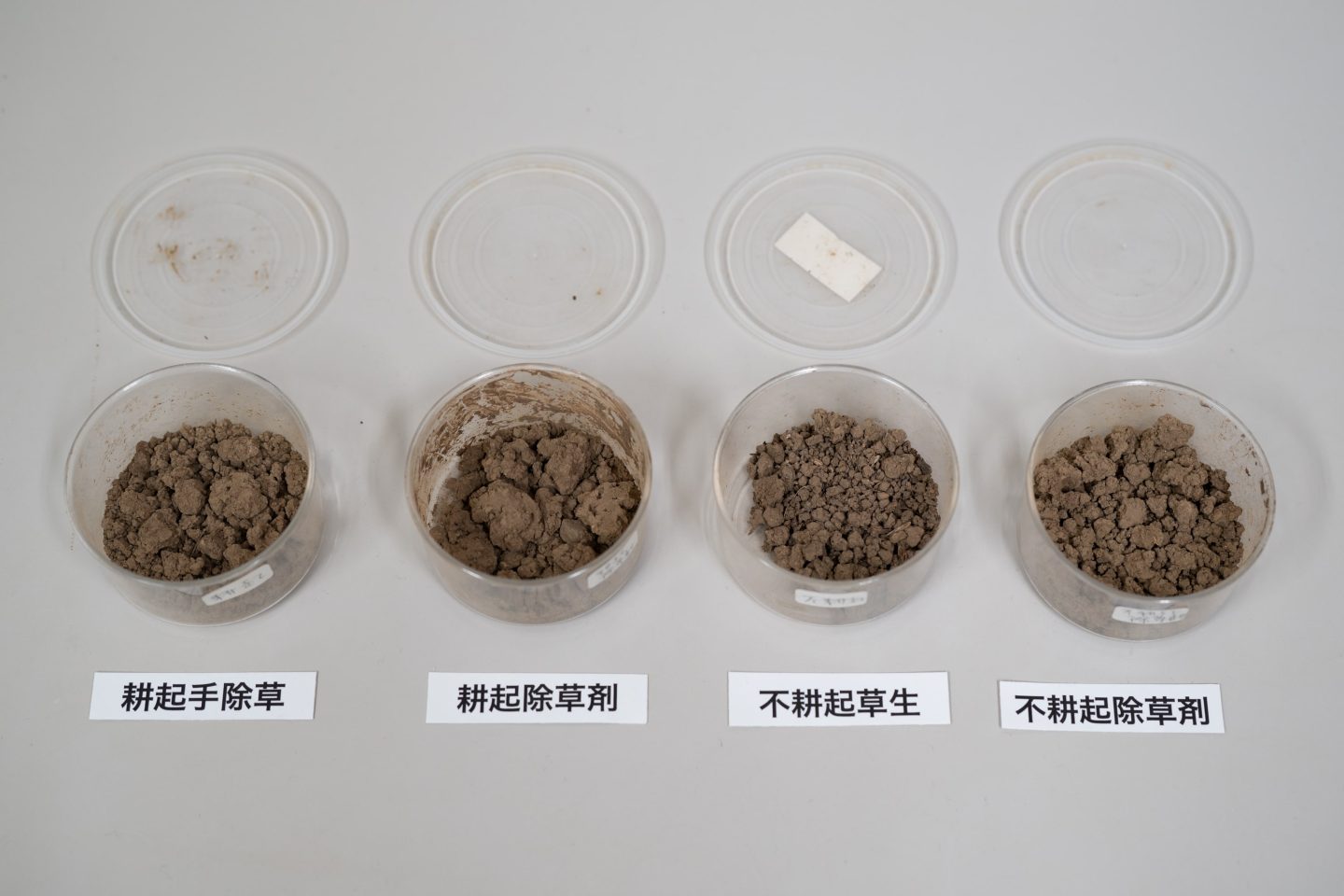

「少し実験してみましょう」と、金子さんは、畑から採取してきた4種類の土を入れた容器を机の上に並べはじめました。

左から、さきほど見学した試験場から採取した耕起して手で除草した畑の土、耕起して除草剤をつかった畑の土、耕さずに草を抜かなかった畑の土、耕さずに除草剤を使った畑の土が並びます。どれも土自体の色やだまのでき方など、一見しただけでは、大きな違いは確認できませんでした。

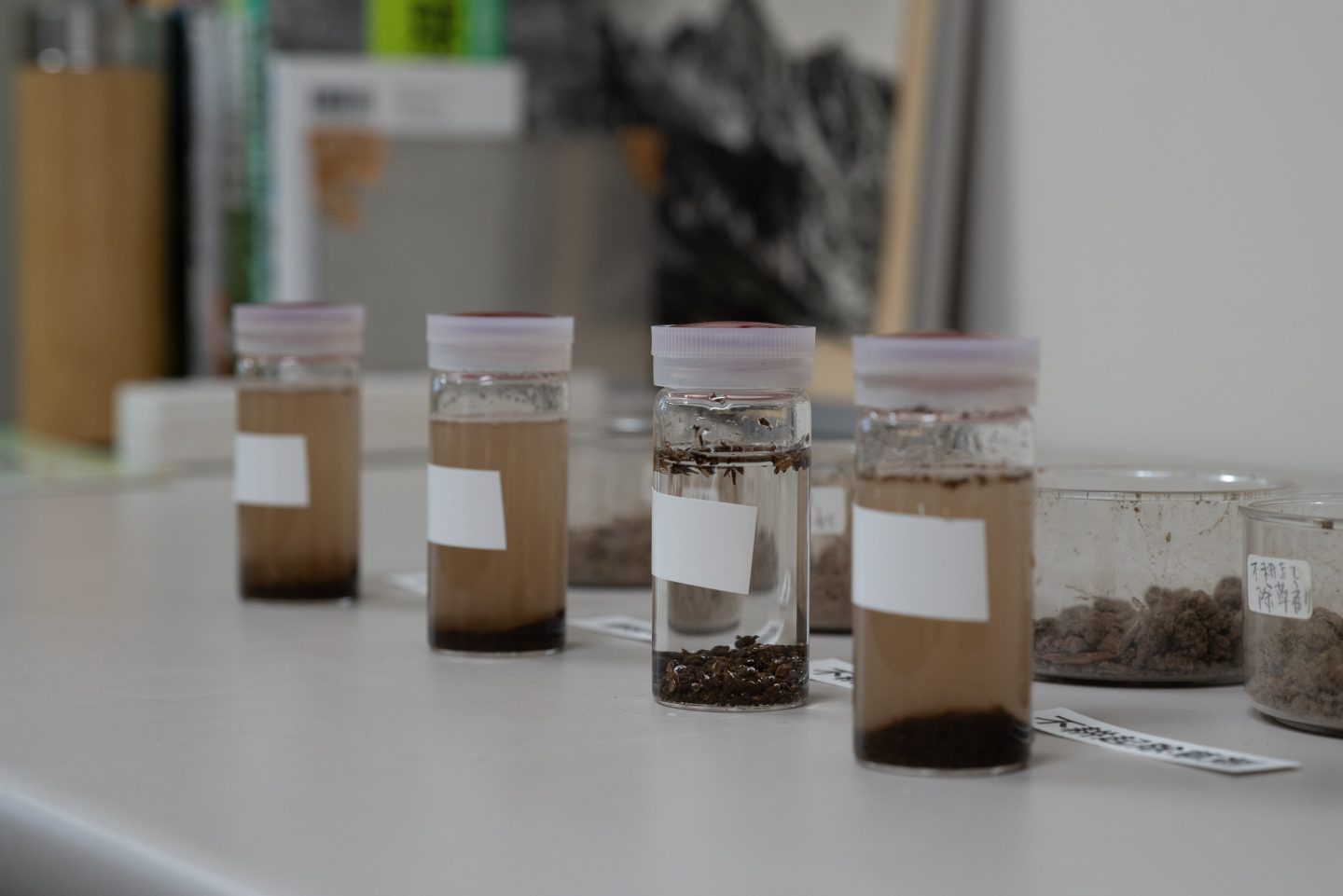

金子さん 今度は水を入れた瓶に同じ分量の土をいれてみます。それぞれ5回ほど攪拌してみてください。

下の写真は、それぞれの瓶を5回ほど振ってみた後の様子です。今度は違いが歴然となりました。

4つのうち3つは瓶に入った土がみるみるうちに水に溶け、水が茶色く濁っているのに比ベ、不耕起草生栽培の畑の土は、土は水と分離しており、水は透き通ったままでした。ミミズをはじめとする土壌生物が活発な畑では、耐水性団粒が豊富で水と土壌が速やかに分離するといいます。つまり、耕す畑では雨が降るたびに土が水と共に流されるため川の水が濁りますが、ミミズがいる畑では一番肥沃な土が残り、川の水は濁りません。

農業におけるいい土とは、肥沃で、水もちと排水がよい状態の土といわれてきました。「いい土にはミミズがいる」と小さな頃に教わった教訓は、自然科学的な観点からも証明されていることがわかります。

土壌生態学での学びを農地とつなぐ

金子さんが農地での土壌の生態に関心を持ったのは、ミミズたちが元気に活躍する畑の土と出会ったことがきっかけでした。自然農や自然栽培といわれる、不耕起で地面が雑草などに覆われている農地です。

金子さん それまで自然農や自然栽培に対してずっと関心があったのですが、あまり理解はできなかったんです。それで、いざ自然農の畑に連れて行ってもらったら、やっぱりミミズがたくさんいましたし、何より耕すとミミズがいなくなってしまうことがわかったので、これはちゃんとやらないといけないなと思い、2010年頃から茨城大学の小松﨑将一さんと土を撹乱せず常に地面が植物に覆われている農法を「不耕起草生栽培」と呼んで栽培システムとしての妥当性の研究をはじめました。

研究者の立場としては、研究をして論文にまとめて発表する必要がありますが、浸透させていくためにはそれが実現可能かどうかを現場で検証する実践も求められます。金子さんも「素人でもちゃんと栽培できるのを見せることが大事」だと考え、自ら圃場を借りて農業を始めました。農家を悩ませてきた雑草の発生も海外の文献を参照しながら、ライ麦で対応しています。

金子さん ライ麦の持つ“アレロパシー”という物質は、他の植物の発芽を抑える働きがあります。ライ麦は秋から春にかけて2メートルくらいに生長するので、それを地面に押し倒すことでライ麦の成分が土に投下されることになります。また、地面を覆うことで日光を遮断するので、ライ麦が天然のビニールマルチの役割を果たして、発芽をさらに難しくします。

さらなる利点は、食味の向上だといいます。有機の耕起栽培と、有機の不耕起草生栽培の2種類の畑で、同じ作物をつくって目隠しをして味比べをしたところ、ほとんどの人が不耕起草生栽培で育った作物のほうが「飽きのこない味」と言ったそうです。

金子さん 不耕起草生栽培のセールスポイントは、断然“味”だと思います。味で惹きつけることほど強力なものはありません。

また、新たな農業の学びをさらに深めるものとして2023年4月から新たに福島大学に新設されたのが、福島大学大学院食農科学研究所です。国内の大学院としては初となる「アグロエコロジープログラム」が履修できる内容となっています。アグロエコロジーは直訳すると農業生態学ですが、生態系の機能をうまく活用しながら、農家や家畜、環境への負荷が少なく持続可能で安全な食を生み出すための新しい科学として金子さんは捉えています。

金子さん 僕らがやっている、生態学の原理を食料生産体系のデザインや管理に応用することは、確実にこれまでの農業を変えると思っています。実践のためには“学び直し”が必要になるため、現役の農家が学べるといいなと思い、社会人も学べる大学院のプログラムに仕立てました。14人の社会人が入学し、そのうち専業農家は4人いますし、その他、農業関係の方も多いです。

大学院の募集定員は20名と設定しましたが、結果的には46名が入学し、2023年10月から授業が始まっています。院生の中には、社会人でベテランの農家やベンチャー企業の出身者がいるため、学生にとっても、教員にとってもさまざまな学びがあるといいます。

営農コストを下げることで農業の収益を上げる

科学的にも環境的にも、メリットがあることが明らかになってきていても、日本において不耕起草生栽培がなかなか普及しないのはなぜでしょうか。既存の農業における常識や、市場の構造や利害関係、オルタナティブな農業に関する情報の不足など、複数以上の文脈や課題が絡み合い、一筋縄ではなかなか解決し難い問題です。

だからこそ、金子さんは農業従事者や生活者にとって重要となる「収益性」に着目しています。

不耕起草生栽培に転換することでトラクターの出番が減り、燃料費や修理代が節約できる。化学肥料や農薬を減らしても以前と変わらない収量を見込める。それによって自由になった時間を農地の観察や学びにつなげることができるようになる

金子さん 鍵となるのは、やはり収益性だと思います。耕さずに草を抜かないということは、手間がかからないので労働コストは下がり、農薬や化学肥料など資材の費用もかからないため、収益性が高くなります。

低い営農コストを維持するには、技術革新も欠かせません。主に北米などで導入されているクリンパーという機械は、既存のトラクターなどの機械に装着することで、簡単にライ麦を押し倒すことを可能にします。また、機械によっては、種まき機などもついていて、ライ麦を倒しながら種をまくことができるので、労働時間を劇的に短縮させることができます。大規模な農場でも不耕起草生栽培が実現し、販売価格を抑えることもできるのです。

金子さん 耕さなくてよくなれば、農作業を行う機械も軽量化するので、電気で動かすことも可能になります。将来的には、化石燃料に頼らず、地域単位で充電ステーションを設けて農作業に必要な電気を発電するなど、持続的な営農が可能になります。

環境に負荷がかからず、コストも抑えられる不耕起草生栽培は経済的な持続性にもつながります。生態学者である金子さんが再現性を高めるために目指すのは、基準となる指標づくりや、知識やノウハウの体系化です。

化学肥料や農薬を使うのは、誰がどこで使っても同じような効果が期待できる絶対的技術。それに比べて、風土の違いを理解しながら、季節に合わせて栽培をする不耕起草生栽培は、その場所固有の経験値が必要となる“場の技術”だといいます。そのため、金子さんは農家や研究者だけでなく、学生や生活者など、さまざまな人が関わりながら一緒に解決策を模索する「参加型研究」の必要性を説きます。

金子さん こういうのは本を読んでできるようなものではないので、一緒にやらないといけないなと。一緒に学んでみてわかったことは、農家は、失敗したくないということなんです。失敗による経済的なダメージもありますし、何より彼らのプライドが失敗を許さない。その点、研究という形で自分の農地ではないところで学ぶとすごく自由なんですよ。私は「失敗してもいいですよ」と言いますし、「私も素人だから失敗しますよ」と伝えます。それでも、農家のみなさんはプライドがあるから、自分のやり方できちんと栽培しようとしてくれるので、そのやり方を見せてもらいます。私はその横で、農家からするととんでもないやり方でやってみて、最終的に味比べをするんです。

農家と研究者がオープンにプロセスを共有していくことで、営農にかかるコストの差を明確にアピールできたり、食味を客観的に比べることができるほか、うまくいかない時の対処法ややり方を農家側から提案されることもあるとか。金子さんは、「今後はこうした学び合いができる場が、新規就農を検討する人たちにも増えていくといい」と話します。

金子さん 不耕起草生栽培に関しては、未だに多くの内容が海外の事例に基づいた輸入学問なので、アメリカやヨーロッパと気候が違うからうまくいかないと言われることも多いです。ライ麦などは実際に試してみて効果があることが検証できていますが、今後も条件の異なる日本の土壌でどういった作物や手法が機能するのかを研究し、日本版の栽培方法を編み出していくことが非常に大事だと思います。

“環境再生”を足元から考える

日本の農地でも、少しずつ、不耕起草生栽培に取り組む人の数が増え、土壌には変化が起きつつあります。一方、農地からは少し距離がある都市部で生活する私たち一人ひとりにはどのようなことができるか、持続的な暮らしを実現するためにできることを、最後に金子さんに聞きました。

金子さん 食は誰も欠かすことはできないので、どういう食を選択するかはやっぱり生活者であるみなさんの責任ですよね。何を買うかは、みなさん一人ひとりに与えられた大事な一票です。食をつくる人も健康になって、環境も健康になって食べる人も健康になってほしいですよね。頑張っている農家もたくさんいますし、応援してもらえたらと思っています。

また、自宅の生ごみをベランダで堆肥化できるようなコンポスト習慣も、循環を考える上で良いとっかかりになるのではないかと話します。

金子さんは、誰でも実践できる不耕起栽培やオーガニックガーデンの維持を参加者が工夫をしながら開発する“参加型実証農場”として福島県二本松市ではじまった「あだたら食農schoolfarm」にも携わっていた

金子さん やってみるとわかるのですが、堆肥をつくり続けると、たちどころに持っていくところがなくなるんです。循環なんて言ってられないくらい堆肥ができてて処分せざるを得ない場合もあると聞きます。堆肥を自分でつくることで、「つくった堆肥をどう活用しよう」という気づきにだんだんとつながっていくんです。

例えば、農家が使っている畜産の堆肥は牛や鶏、豚の糞を使っていますが、家畜の餌はほとんどが輸入です。原産国であるアメリカなどの農地に糞をすべて堆肥として戻すのであれば大きな循環になりますが、現状は日本の農地にまかれるという一方向の流れがほとんどだといいます。

金子さん 野菜の種や化学肥料もほぼ輸入ですし、トラクターなどの燃料に使う化石燃料も外国から仕入れています。安全保障の問題など、長い目でみると持続的ではありません。

たくさんある耕作放棄地に注目すれば、都市に住む人が地域の耕作放棄地とつながり農地をシェアしながら堆肥を循環させることも可能になるかもしれません。身の回りを眺めてみると、自分の暮らしの中にあるものをどう循環させていくか、アイデアが出てくるような気がします。

昨今、低迷する経済成長や人口減少などのさまざまな課題を抱える日本においても、土壌を修復し自然環境の回復につなげる「リジェネラティブ(環境再生型)農業」という言葉に徐々に注目が集まってきています。金子さんが取り組む不耕起草生栽培も、その一つ。

従来のやり方への限界を意識し、持続可能なあり方を模索する流れの中において、金子さんは改めて自然界のあり方に学び、そこに沿っていくことの大切さを指摘します。“真に持続可能な農業”とは、農業機械に耕される農地ではなく、常に生と死がセットである“生物”が主役である農地にこそ起きるのではないか。すなわち、土壌の生態系を大切にすることで「再」生産を可能にする不耕起草生栽培は、新たな農業として注目されるリジェネラティブ農業を体現できるのではないでしょうか。

金子さんの著書、『ミミズの農業改革』のあとがきは、こんな一節によって締めくくられます。

いつものようにミミズを探していたら、土の中のあやしげな箱をミミズが守っていた。箱を開けると、こんなメッセージが流れた。

「君たちの使命は、保全農法を導入して私たちミミズに人類の食を支えてもらうことである。土壌の生物と共生する以外に、君たちが生き残る道はない。健闘を祈る!」

ミミズの視点から見てみると、私たち一人ひとりができることは、意外と身近なところに転がっているようです。ミミズのような小さな生き物たちによって、土壌の生態系は大きく左右され、巡り巡って私たちの食にもつながっています。小さな改革者たちをいかすことは、私たち人類に託された使命なのかもしれません。

(撮影:中村幸稚)

(編集:村崎恭子、増村江利子)

– INFORMATION –

環境再生を学ぶスクール「リジェネラティブデザインカレッジ」が始まります!

自然環境の再生と同時に、社会と私たち自身もすこやかさを取り戻す方法を学ぶ5ヶ月間のプログラム。(募集締切:3月10日)

こちらの記事でお話を伺った金子信博さんは「農×Regeneration」の講師として登壇予定です!

スクールの内容やお申し込みについての詳細は、Webサイトをご覧ください。