今年6月に、ニューヨークの国連本部で海の持続的利用や資源保全について議論される、「海洋会議」の内容が明らかになりました。

海洋会議では、深刻化する海洋のプラスチックごみによる海洋汚染を防ぐため、再利用できる製品の普及や、歯磨き粉や洗顔料などにマイクロプラスチックを使わないことを各国に訴えかけることが議論される予定です。

これは、2015年に国連で採決された「持続可能な開発目標(SDGs)」の達成に向けた取り組みの一環で、プラスチックごみに関しては、レジ袋や使い捨て製品、マイクロプラスチックを使った製品の廃絶を推進する予定です。

一方、エレンマッカーサー財団によれば、世界中のプラスチック包装の約95%が使い切りで廃棄されると報告されています。

さらに、過去半世紀で世界中のプラスチック使用量は約20倍に増加しており、現状のペースでプラスチックの廃棄が増加すると、2050年までには、海洋のプラスチックごみは魚類よりも多くなると報告されています。プラスチックごみによる海洋汚染は、まさに危機的な状況といえるでしょう。

海洋漂流ゴミがシャンプーボトルにリサイクル!?

そんな廃棄プラスチックによる海洋汚染に立ち向かうごとく、米国のリサイクル企業、「テラサイクル」が名乗りをあげました。

テラサイクルは、リサイクルが困難なパッケージなどの廃棄物を世界各国で回収し、様々な製品にリサイクルを実現する企業です。米国では「ソーシャルエンタープライズ(社会的企業)」として、フォーチュン誌やInc.誌をはじめ、環境保護団体などから数々の賞を受賞しており、いわば「リサイクル界のパイオニア企業」として、確固たる地位を築き上げてきました。

そんなテラサイクルが、今年1月の世界経済フォーラムで発表したのが、「ビーチ・プラスチック・プロジェクト」。海洋漂着ごみとして海岸やビーチに流れ着いたプラスチックごみを回収し、それをリサイクルしてP&G社の「Head & Shoulders(日本ではh&sブランド)」のシャンプーボトルに採用されることが発表されました。

海洋漂着ごみをシャンプーボトルへリサイクルする取り組みは、もちろん世界初であり、さらに使用済みプラスチックを製品にリサイクルする取り組みとしても、過去最大規模となります。

テラサイクルは、世界21カ国に存在するオフィスと連携し、世界中の海洋漂着ごみの回収をはじめています。テラサイクルはすでに、世界中から25万トンの海洋漂着ごみを回収しています。そして今年の夏には、フランスの小売店「カルフール」で、「ビーチ・プラスチック」から再生されたh&sのシャンプーボトルが店頭に並ぶ予定です。

さらにP&G社はこの発表にともない、販売当初からh&sのブランドカラーであった白いシャンプーボトルから、リサイクルプラスチックを使うことで、ボトルの色をグレーに変更しました。リサイクルプラスチックを利用するため、その特性上、どうしてもグレーや濃い色がありました。しかしこのボトルのグレーそのものが「サステナビリティ」であり、消費者はグレーのh&sボトルを購入するだけで環境に貢献することができるのです。

テラサイクルの「捨てるという概念を捨てる」リサイクルの取り組み

創業者兼CEOのトム・ザッキー(Tom Szaky)は、大学2年生の時にテラサイクルを立ち上げ、ミミズの堆肥を肥料にし、それを使用済みペットボトル入れて販売するというユニークなビジネスを思いつき、大成功を収めました。

その後、「ごみをリサイクルする」というコンセプトを思いつき、ポテトチップスの空き袋、飲み終わりのジュースパウチ、ペットフードの空き袋など、「捨てる以外に用途のない」と思われていたものを回収し、プラスチック製品など新たな製品にリサイクルを実現してきました。

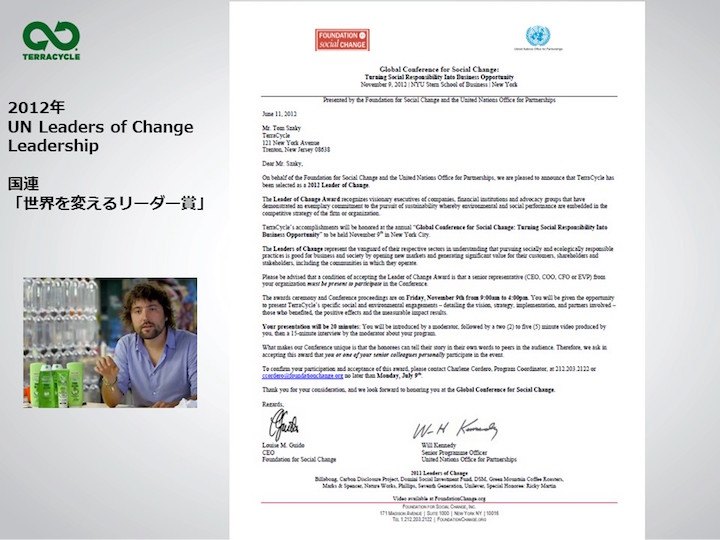

「捨てるという概念を捨てよう」というスローガンのもと、廃棄物のリサイクルへの取り組みが評価され、2012年には国連の「UN Leaders of Change Leadership(世界を変えるリーダー賞)」の受賞をはじめ、社会起業家として様々な賞を受賞しています。

ストーリープラスチック

テラサイクルは2014年に日本国内でもオフィスを立ち上げ、日本国内ではすでに「たばこの吸い殻」、「使用済みハブラシ」、「使用済みメイクアップ用品」の回収を行なっています。そして国内でもテラサイクル独自の技術により、吸い殻からクリアファイル、ハブラシから植木鉢などのリサイクルに成功しています。

テラサイクルでは、再生シャンプーボトルのように、本来の用途を遂げたプラスチック製品が、様々な工程を得て新たな用途として生まれ変わるプラスチックを「ストーリープラスチック」と呼んでいます。「ストーリープラスチック」が新たな物語を創り出し、「捨てるという概念を捨てる」ことが、美しい海をいつまでも保ち続けるきっかけ作りになるかもしれません。

(Text: 寺下理恵)