「気候変動の影響で降雪量が激減し、親から子にスキーの滑り方を伝えていた地域の文化がなくなりつつある」

この状況を知ったのは、兵庫県豊岡市日高町にある神鍋(かんなべ)高原でのことです。

神鍋高原は、約2万5千年前に噴火した神鍋火山群を中心とした兵庫県北部の自然豊かなエリア。噴火時に川まで流れ出た大量の溶岩はやがてたくさんの滝をつくリ、火山灰は豊かな土壌をもたらしました。春には山の斜面にたくさんの山菜が芽吹きます。また、1923年にこの地にスキーが伝わって以来、冬の降雪量をいかしてウィンタースポーツを楽しめる観光地として発展してきました。

自然とともに文化を育み、共生してきた神鍋高原では今、地球温暖化に伴う気候変動の影響を受け、降雪量の減少や、野生動物による農作物被害などの課題に直面しています。

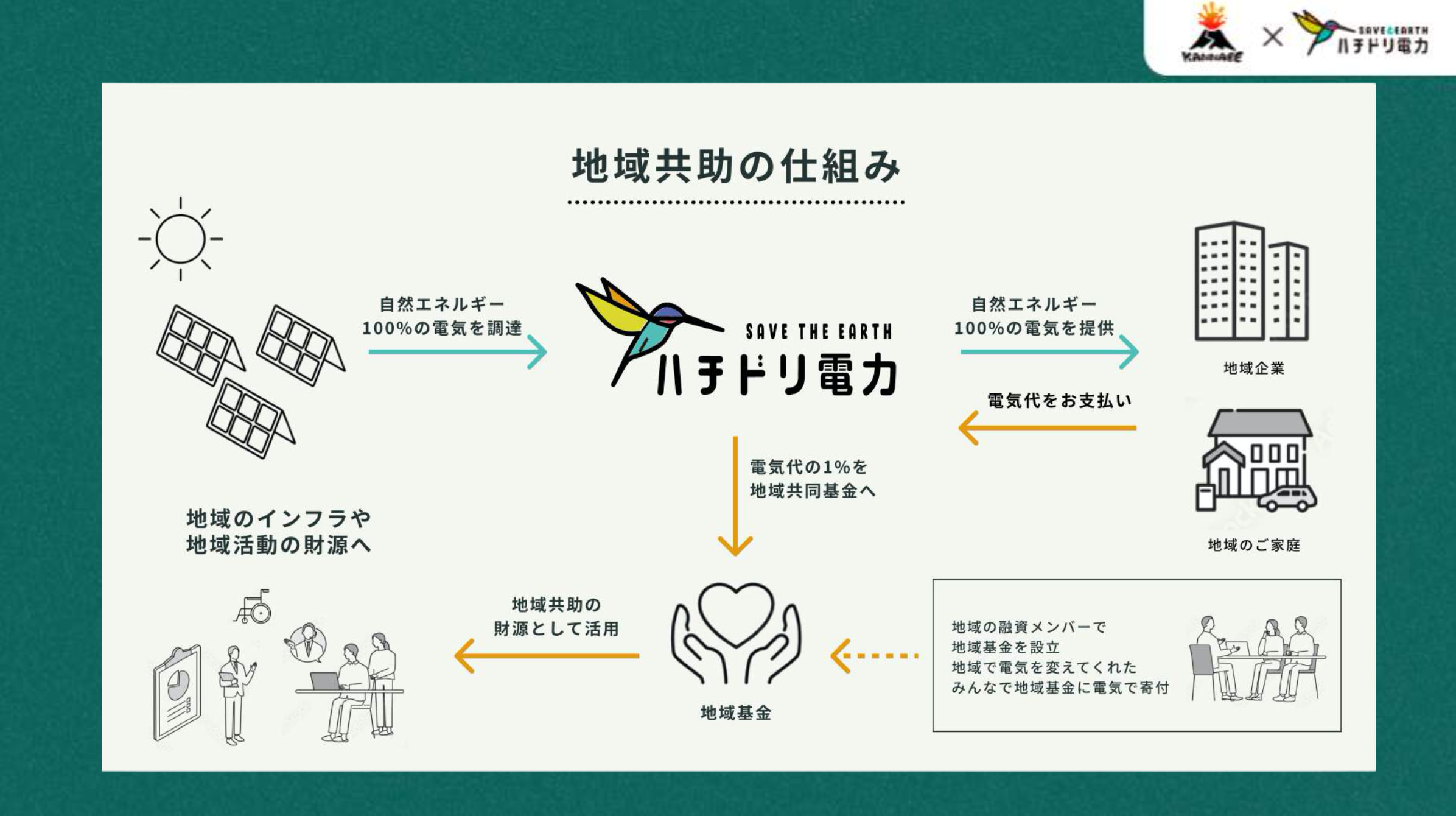

そんな状況を受け、日高神鍋観光協会と、自然エネルギー100%だけの電気を供給する電力小売事業「ハチドリ電力」が、日本で初めてとなるプロジェクトを始動しました。ハチドリ電力の契約者が支払う電気料金の1%が共同基金に貯蓄され、地域をよくする活動の財源になるという新しい地域共助の仕組み「1% for Local」です。

プロジェクトの始動日である2024年12月4日、神鍋高原で「1% for Local」のビジョン構想発表会が開催されました。第一部では、日高神鍋観光協会とハチドリ電力のパートナーシップ締結の背景と、「1% for Local」の概要について発表。第二部は、トークセッションと、基金の有効な使い方を探るワークショップが開催されました。

今回は、ビジョン構想発表会の様子を紹介するとともに、ハチドリ電力代表の池田将太(いけだ・しょうた)さんにインタビュー。ハチドリ電力の気候変動への挑戦や、地域との協働による可能性について伺いました。

カーボンニュートラルと地域の発展を同時に進める

「1% for Lccal」の仕組み

地域共同基金「1% for Local」で目指すのは、地域のみんなでカーボンニュートラル(※)を実現することと、基金を活用して地域に新たな価値をつくっていくこと。日高神鍋観光協会とハチドリ電力がパートナーシップを締結し、全国で初めて実現した取り組みです。

(※)温室効果ガス排出量を実質ゼロにすること

発表会は、「道の駅神鍋高原」で開催。地域の区長や市職員、観光事業に関わる人や取材関係者など約50名が集まった

ハチドリ電力は、世界13カ国で社会問題にアプローチする事業に取り組む株式会社ボーダレス・ジャパンが地球温暖化を解決するために始めた電力会社で、大きな特徴は2つ。1つ目は、自然エネルギー100%の電力だけを供給すること。2つ目は、電気料金のうち2%が、未来をよくするために使われること。1%は環境負荷の少ない自然エネルギーの発電所づくりにあてられ、残り1%は国際協力や自然環境保護など、様々な分野で社会貢献活動をする団体を利用者が自ら選んで寄付されます。

この寄付の仕組みを活用して神鍋高原で生まれたのが、「1% for Local」です。電気料金の1%の寄付先に地域共同基金という選択肢が加わったことで、地域内にハチドリ電力を利用する企業・個人が増えカーボンニュートラルに近づくほど、地域のために活用できる財源が増え、地域の未来がよくなるというサステナブルな循環を目指しています。また、全国どこからでも地域共同基金を寄付先に選べるので、例えば地元を離れて違う地域に暮らす人が故郷に寄付することもできます。

地域共同基金「1% for Local」のしくみ。日高神鍋観光協会では池田さんを招いた住民説明会を事前に実施し、地域での周知を進めてきた(画像提供:ハチドリ電力)

集まった共同基金の使い道は、地域で暮らす人たちが話し合って決めていきます。今回は、共同基金の管理を日高神鍋観光協会が担い、使い道については別に検討会を立ち上げました。活用方法を住民同士で話し合うことが大切だという考えのもと、検討会には各地区の区長会長も参加し、半年に一度、寄付金が振り込まれるタイミングで相談していきます。

例えばカーボンニュートラルを進めるためのEV観光車の導入や、地域の子どもたちへの環境教育の実施、インフラ整備など。基金があることで、これまでは財源不足のために諦めていた地域への投資を推し進めることができるだけでなく、基金の活用について話し合い、自然エネルギーについて学ぶこと自体が、気候変動という課題に地域全体を巻き込みながら取り組むきっかけとなりそうです。

池田さんは、今後「1% for Local」の取り組みを他の地域へも広げていきたいと考えているそう。

ハチドリ電力代表・池田将太さん

池田さん カーボンニュートラルを進めながら、自分たちの地域をよくするための財源を生んでいく。そんな「1% for Local」の仕組みは、持続可能な循環モデルの一つだと思います。1%は小さいですが、積み重なると大きくなる。豊岡市日高神鍋エリアからスタートしたこの仕組みを、他の地域とも取り組んでいくことで、地域課題や気候変動という大きな課題解決に向けたうねりを起こしていけると感じています。

写真中央左は豊岡市副市長・土生田さん、中央右は日高神鍋観光協会会長・岡藤さん。この取り組みには行政も期待を寄せており、この日は副市長も駆けつけた

きっかけは「神鍋高原ゆきみらい100年宣言」

「1% for Local」が生まれるきっかけは、2024年6月まで遡ります。

日高神鍋観光協会では、2023年にスキー場開山100周年を迎え、今後の持続可能な観光のあり方を検討するサステナブルツーリズム委員会を発足。気候変動による雪不足や、後継者不足などの地域課題について学び解決策を探る中で、以下の4項目を柱に「神鍋高原ゆきみらい100年宣言」を宣言し、「100年後も雪が残る未来に向けて行動します」と決意をにじませました。

「神鍋高原ゆきみらい100年宣言」(一部抜粋)

1 カーボンニュートラルの実現

2 サステナブルな観光地づくり

3 自然の再生と地域資源の活用

4 学びと挑戦

この宣言をもとに「神鍋高原ゆきみらい行動計画」を策定するため、現状調査を実施して浮き彫りになったのは「減少傾向にある降雪量」「宿泊者数の減少」「地域の担い手不足」という課題でした。

直近10年間の平均降雪量は、なんと1970年代の半分以下に。2010年代の平均年間宿泊数は、2000年代から3割減少。宿泊施設数は、2000年から6割減の67軒まで減少しており、そのうち68%においても事業継承の予定がなく、さらなる減少が予想されています。

日高神鍋観光協会サステナブルツーリズム委員会委員長・飯田勇太郎さん

委員会では、これらの課題に対する戦略として「気候変動対策(カーボンニュートラル)」「地域資源の活用と再生(ネイチャーポジティブ)」「選ばれる観光地づくり(サステナブルツーリズム)」を設けました。目指すのは、持続可能な自然観光地域と、次世代の子どもたちと雪がある喜びを共感できる未来。具体的なアクションとしてイベントなどを開催する中、委員長であり宿泊業を営む飯田さん自身が、宿の電力に再生可能エネルギーを使いたいと考え電力会社を探して出会ったのがハチドリ電力でした。

飯田さんはハチドリ電力の代表・池田さんに連絡をとり、神鍋高原周辺地域の事業主が集って気候変動への意識を高めるイベント「神鍋高原サステナブル展示会」への登壇を依頼。快諾した池田さんは2024年6月に初めて神鍋高原を訪れ、観光協会のみなさんとともに、お互いが感じる地域の課題感や実現したい未来について話したそうです。

池田さんがみなさんとじっくり話す中で見えてきたのは、「地域には取り組みたいビジョンもあり、地域づくりを進めていける人もいるが、地域内だけで実行するにはノウハウが少なく、地域外の人とパートナーシップをとりながら地域で動かしていきたい」という意志でした。これを踏まえてハチドリ電力としてできることを考えた池田さんは、わずか数日後、観光協会の皆さんに地域共同基金のビジョンを提案。話し合いを重ねる中で生まれたのが「1% for Local」でした。

そして発足までの約5ヶ月間、住民説明会で池田さんの話を聞いた人や、観光協会に関わるみなさんを中心に期待が高まり、プロジェクトのスタート時点ですでに、日高神鍋地域の企業・個人合わせて約30拠点がハチドリ電力に切り替えています。

参加者からはさまざまな質問が

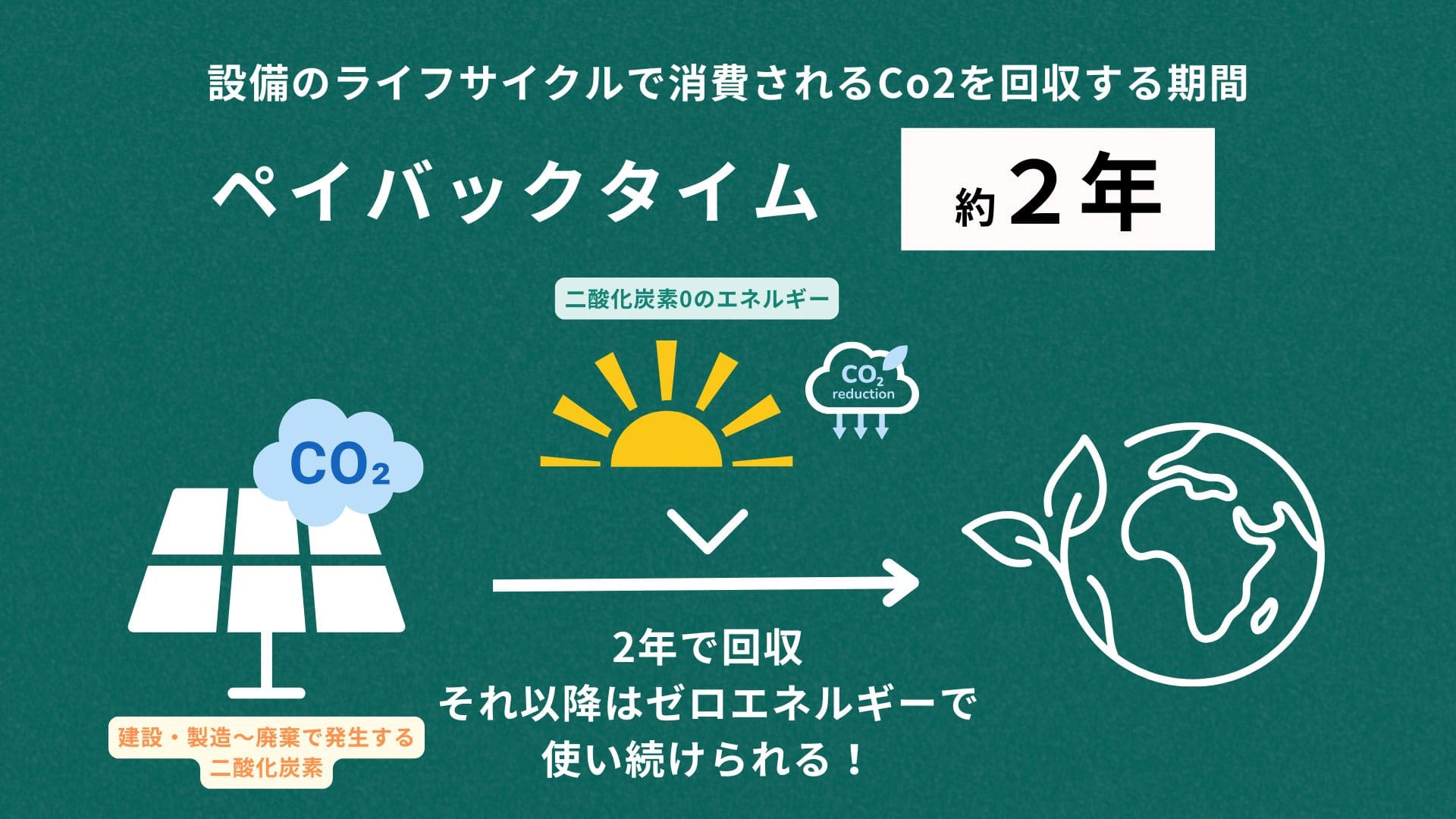

ビジョン構想発表会の参加者からは、切り替え後の電気料金や共同基金の仕組みなど、さまざまな質問が出ました。中には、あまりなじみのない自然エネルギーについて、不安の声も。ハチドリ電力が供給する自然エネルギーの大部分を占める太陽光発電に用いる太陽光パネルの処理時の環境負荷を指摘する質問に対しては、池田さんから「ペイバックタイム(EPT)」の考え方が紹介されました。

ペイバックタイムの考え方。火力発電は発電時にCO2が発生するためCO2の回収はできない。またハチドリ電力では、すべての電力に発電所の詳細が確認できるトラッキング付き非化石証書を付け、できるかぎり環境負荷が少ない電力を購入している(画像提供:ハチドリ電力)

ペイバックタイムとは、再生可能エネルギー発電設備の性能の評価基準の一つ。発電設備の製造から廃棄までに排出されるCO2量と同等のエネルギーが回収されるまでに必要な設備稼働期間を指します。太陽光パネルは材質の約97%がリサイクルできますが、残りは燃やしたり埋め立てたりせざるを得ず、全く環境負荷がない発電方法とは言えません。しかし、発電時にCO2排出がないため約1〜2年で製造から廃棄にかかるCO2排出量を回収でき、推定稼働年数約30年のうち残りの年数はCO2を排出せずに発電できまます。

「気候変動という課題に対して、太陽光発電も不完全な部分はあります。でも、今選択できるより良い方法を選ぶことが大切だと思っているんです」。そんな池田さんの言葉に、環境により負荷をかけない選択をし、行動することが目の前の状況を変える一歩になると感じました。

地域のみんなで考える共同基金の使い道

第二部では、日高・神鍋地域のプレイヤーのみなさんによるトークセッションと、地域共同基金の活用方法を探るワークショップが開催されました。日高町に拠点を置く、フラワーショップふれりあ代表の田原美穂さんと但馬東洋珈琲株式会社代表の樋口正輝さんが登壇し、池田さん、飯田さんと一緒に共同基金の使い道のヒントになりそうな話題で盛り上がりました。

電力会社をハチドリ電力に切り替えた田原さん(右から2番目)。「自分が使う電気を変えることで社会貢献できるだけでも嬉しいのに、さらに自分の暮らす地域に貢献できるのはすごいことだと思っています。電気料金の1%は小さくても集まれば大きなことにつながる。そう思うと夢があると感じています」

「日高神鍋の好きなところ」「神鍋高原の昔と今」などのテーマに沿って話す中で、降雪量の減少や、目指したい地域について触れたときにはこんな話が。

池田さん 初めて神鍋に来たときに衝撃を受けたのが、学校の授業にもスキーがあって、今まで親から子にスキーの滑り方を教えることが地域の文化としてあったのが、だんだんと継承できなくなってきているという話でした。大切にしている文化が、気候変動によってなくなるかもしれないという危機意識から、みなさんが熱い思いを持って活動されていると感じました。

樋口さん この地域は昔からの観光地なので観光業の従事者が多いんです。例えばスキー場では、暖冬のシーズンは売り上げが例年の9割減り、それが2年続くと職員全員が失職するほどのインパクトです。民宿やお土産販売などの事業もダイレクトに影響を受けてしまうので、このプロジェクトが温暖化の抑制につながるのであれば、地域が存続していくための希望に感じています。

神鍋高原を訪れる人は京阪神の方が多いので、今回の動きを通して、都市に住む人たちにも気候変動に意識を向けるきっかけを与えられたら、地域として果たせる一つの役割があるのかなと思います。

樋口さん(中央)は、会場近くのスキー場「アップかんなべ」の前責任者でもある

トークセッションの後には参加者全員で「地域共同基金の使い道を考える」ワークショップを開催。4つのグループに分かれ、神鍋高原で守りたいものを出しあったり、地域共同基金の使い道についてのディスカッションが繰り広げられました。

「日高神鍋で守りたいもの」については、神鍋高原の雪・景観・自然・多様な植物や生き物など、各グループとも豊かな自然資源を挙げる声が多かった一方で、「地域共同基金の使い道」に関しては、さまざまな観点からたくさんのアイデアが出ていました。「カーボンニュートラルを加速させるためにEV車や交通モビリティを強化する」、「地域の子どもたちに体験型の環境教育プログラムを提供する」、「地域外の人にも寄付してもらうための広報」、「神鍋高原に足を運びたくなるよう、PRやソフト面を充実させる」など、基金を活用して多くの人を巻き込みながら地域をよくしていく可能性がどんどん広がっていく時間となりました。

ワークショップは、豊岡市内で活動するコーヒー屋さんとグラノーラ屋さんから提供されたコーヒーとグラノーラクッキーをいただきながら。それぞれの視点で意見が交わされ、和やかな雰囲気で進んだ

今後は、今回のワークショップで出たアイデアも参考にしながら、観光協会の役員、各地区の区長会長、サステナブルツーリズム委員長で構成された検討会でディスカッションを進め、共同基金の使い方を検討していきます。参加者のみなさんが地域の未来を考える熱量と、神鍋高原からスタートした「1% for Local」が全国へ広がっていくことへの期待が高まるビジョン構想発表会となりました。

電力会社の選択は、最も身近でインパクトが大きい気候変動へのアクション

「1% for Local」の始動に際し、取り組みにかける思いや、カーボンニュートラルの実現に向けた動きを加速させる可能性について、ハチドリ電力代表の池田さんに伺いました。池田さんの情熱の根底には、年々進む地球温暖化への大きな危機感があります。

ハチドリ電力代表、ハチドリソーラー株式会社代表取締役。1998年生まれ、千葉県船橋市出身。高校まで野球に打ち込み、大学で国際協力の活動を始める。初めて訪れた海外・ミクロネシア連邦で、気候変動の影響により友人の家が流されたことをきっかけに、社会問題を解決する起業家を志す。新卒で株式会社ボーダレス・ジャパンに入社。世界規模の問題である地球温暖化を解決するために、23歳でハチドリソーラー株式会社を創業。25歳でハチドリ電力代表に就任。

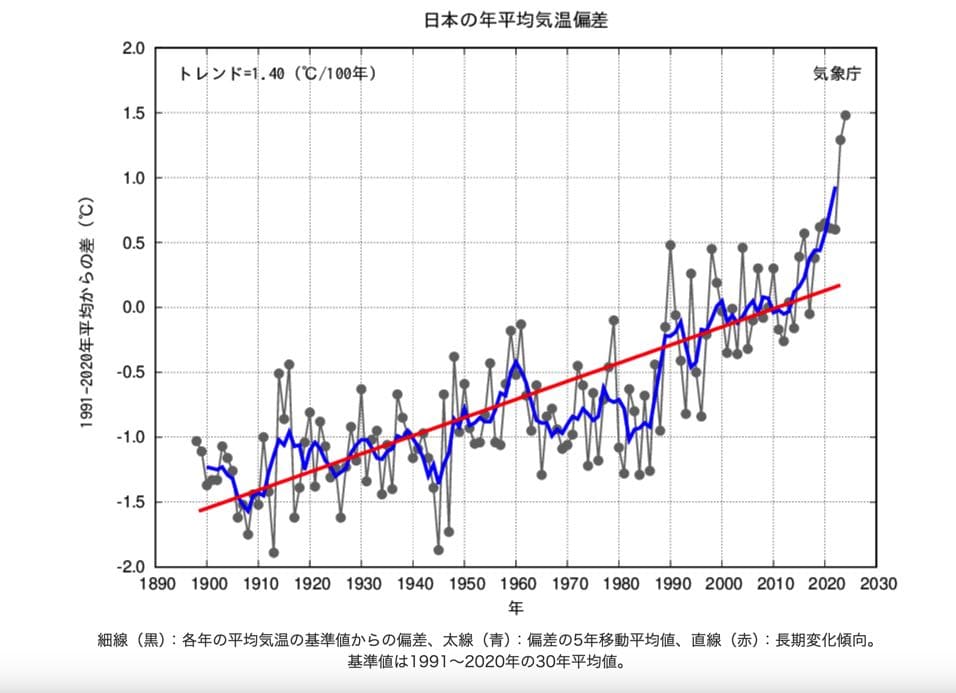

池田さん 地球の気温は上昇し続けていて、日本では1900年から3度近く上昇しています。この状況を「まだ3度」と捉えるか「もう3度」と捉えるかで、これからつくっていく未来は大きく変わると思っています。僕たち人間は熱が1度上がるだけでも体調が悪くなる。3度上がるということは毎日40度近い熱があるということです。でも、地球のこの状況を「まだ3度」と思っている人はたくさんいます。

地球温暖化は進み、このまま気温が上昇し続けると世界人口の2人に1人が水不足になり、6億人の人が家を失うと言われています。池田さんがこの話をすると「未来の課題ですよね?」と言われることもあるそうですが、その影響は日本国内でも年々大きくなっています。例えば、熱中症の年間搬送者数は、2009年は約1万5千人でしたが、2024年は約9万7千人にまで増加。地球温暖化が気候変動を引き起こし、各地で豪雨災害なども頻繁に起きています。地球温暖化は、私たちの命が危険に晒されることにもつながっているのです。

2024年の日本の平均気温の基準値(1991~2020年の30年平均値)からの偏差は+1.48℃で、1898年の統計開始以降、2023年を上回り最も高い値となった。日本の年平均気温は長期的には100年あたり1.40℃の割合で上昇している(出典:気象庁)

2015年に採択されたパリ協定では、2020年以降の温室効果ガス削減に関する世界的な取り決めが示され「世界の平均気温上昇を産業革命以前と比べて2度より十分低く保ち、1.5度以内に抑える努力をする」という目標が掲げられました。その上で、日本は2020年10月に、2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを宣言。このまま地球温暖化を進めるか、食い止めるか、その分岐点に私たちは立っています。

そんな状況で、多くの人がハチドリ電力のような自然エネルギー100%の電気を使うことは、気候変動の抑制にとても効果的なのだそうです。

池田さん 日本の発電電力は現在、火力発電が8割近くを占めていて、燃料を輸入・燃焼して電気をつくる過程でCO2が排出されるため、日本全体のCO2排出量の40%を電力部門が占めています。また家庭のCO2排出量の約半分は電気使用によるものです。だから、多くの人がCO2を排出しない電気を選ぶことでこの数字が0になれば、日本のCO2排出量を半分近くまで抑えることができます。

しかも電力会社の切り替えって、たった3分でできるんです。だから、僕たちが当たり前に使っている電気を、それぞれが意志を持って選んでいくことは、最もインパクトが大きく、かつ最も身近にできる気候変動に対するアクションなんです。

大切にしたいのは「微力だけど、無力じゃない」という価値観

現在、ハチドリ電力の利用者は全国で約1万人で、1600以上の企業拠点を含みます。今後、「1% for Local」の仕組みをいかして地域と協働する取り組みを全国に展開していくことは、カーボンニュートラルの実現のみならず、地域課題の解決へ向けても大きな可能性をもたらしてくれるはずです。

池田さん 電気料金の1%は小さく感じますが、地域のみんなが地域を良くしたい思いで取り組むことで大きな財源をつくることができます。例えば、豊岡市内の500拠点がハチドリ電力に切り替え、寄付先に共同基金を選ぶことで年間約100万円、5000拠点なら約1000万円の財源が生まれ、地域の活動に回せることになります。それぞれが自分の電気料金の1%を「たった1%」と捉えるか、「されど1%」と捉えるか、だと思っています。

池田さんはハチドリソーラー株式会社の代表取締役も務める。身近な電気の地産地消の方法として太陽光パネルの設置やソーラーシェアリングなど、環境負荷が少ない発電方法を広げている

今後は全国的に、人口減少によってさまざまな地域課題が起きることが予測されています。まちのエッセンシェルワーカーが減ったり、公共交通機関が縮小したり。暮らしに直接影響するそれらの課題に対しても、「1% for Local」の仕組みは、住民自らが暮らしやすい地域をつくるための支えになるのではないでしょうか。

ハチドリ電力の社名の由来は、童話「ハチドリの一滴(ひとしずく)」だそう。お話の中で、世界で最も小さい鳥・ハチドリは、山火事に一滴ずつ水を運びます。周りの動物はそれでは山火事は消えないと嘲笑いますが、ハチドリは水を運び続けます。

池田さん それは「地球温暖化」という世界規模の課題に対して、僕たちがやっていることと同じだと思います。自分ひとりが電気を変えたり、太陽光パネルをつけて自然エネルギーを増やしたりしても、世界の問題は変わるのか?そう疑うのは当然だと思います。

でも、僕たちが大切にしたい価値観は、微力だけど無力じゃないということ。やらないよりやったほうがいいし、小さな行動が少しずつ広がっていくことで、大きな問題を解決するムーブメントを起こせると思っています。だから「1% for Local」を通して、みなさんが大切にしているものを守り続ける地域を、みなさんと一緒につくっていきたいんです。

豊かな地域をつくる循環モデルに

日本で初めてスタートしたプロジェクトが、約5ヶ月間というスピード感で進んできたのは、地域のみなさんの熱い思いと協力があったことと、お互いが対等に意見を言い合う関係性を築けたからだと池田さんは話します。

池田さん 神鍋高原のみなさんは、実績がない初めての取り組みにもかかわらず、希望をもって「1% for Local」を一緒につくってくれました。その中で感じているのは、地域の人が主役となり、取り組みが広がっているということです。僕たちがプロジェクトをマネジメントしたりお手伝いしたりするわけではなく、地域のみなさんが身近な人たちに「一緒にやろう!」と言ってくれる。協働していくなかで、パートナーとして一緒に歩む、お互いの関わりはすごく大切だと思っています。

今後地域がずっと豊かでいられるための循環モデルの一つとして、神鍋高原から「1% for Local」を日本中に広げていきたいです。

ビジョン構想発表会の日は、ちょうどスキー場の冬山開きの日。会場近くのスキー場では、本格的な雪シーズンを前に山の賑わいと安全を願う神事が行われた

「持続可能な自然観光地となり、次世代の子どもたちと雪がある喜びを共感するために」(「神鍋高原ゆきみらい100年宣言」より)。神鍋高原で暮らすみなさんの、そんな思いからスタートした「1% for Local」。地域内外のたくさんの人が協力し、アイデアを出し合い、動き始めています。筆者自身、ビジョン構想発表会に参加して感じたのは、まちの風景や文化をつないでいくために自分たちの手でこれからのまちをつくっていくという、未来に向けたみなさんの強い思いでした。

地球温暖化や地域課題は、その壁の高さゆえに、自分の行動がどう影響しているかを感じにくい部分があります。それでも、湖に投じた小石が波紋を広げていくように、きっと、わたしたちが選ぶ「1%」は大きなムーブメントを起こすきっかけとなり周囲に広がっていくのだと感じています。

100年後も、神鍋高原にたくさんの雪がありますように。未来の子どもたちと、喜びを感じ合えますように。毎年多くの人が雪を心待ちにする12月のゲレンデを眺めながら、そんな風に願っていました。

(撮影:トモカネアヤカ)

(編集:村崎恭子)