人が新たな冒険に踏み出すとき。

暮らし方や働き方を変えるとき。

握りしめていた何かを手放すとき。

そこにはどんなきっかけがあるのでしょうか?

自分の人生を振り返ってみると、それはすべて「心の動き」だったように思います。

「すごい!」や「かっこいい!」、そして「おもしろい!」。

ときには、ショックや後悔も。

頭で考えて決断したことよりも、心で感じたことはいつまでも私の体の中に余韻として息づき、じわじわとその後の生き方に滲み出していったように思います。

そんなことを思い返すきっかけをくれたのは、神奈川県茅ヶ崎市で、妻の木綿(ゆう)さんとともに不耕起栽培による環境再生型有機農園「八一(はちいち)農園」を営む衣川晃(きぬがわ・あきら)さんの、この言葉。

環境問題の解決のためには、何が再生されなくてはいけないかと言えば、人の心だと思うんです。心が変わらないと、どんなアクションをしても結局変わらないと思う。

晃さん自身も、ある高齢の農夫に出会い、「かっこいい!」と衝撃を受けたことをきっかけに、人生が大きく動き出したと言います。

それまで直感的に追い求めてきたミュージシャンの世界から、ファーマーに転身。さらには地球温暖化の緩和策として不耕起栽培による土壌再生面積の拡大を目的としたアイスクリームブランド「SOYSCREAM!!!(ソイスクリーム)」を立ち上げ、不耕起栽培農家を支援するビジネスモデルを構築しました。

人生も、社会も、大きく動くきっかけは、「心」なのかもしれない。

そんな予感が確信に変わった今回の取材。

土に触れ、野菜をいただき、畑生まれのアイスクリームを味わって。

土壌と心を再生する現場を体感する旅へご案内しましょう。

「僕のメッセージはここにある」

「海のまち」というイメージを払拭するような豊かな山々と美しい田園風景が広がる茅ヶ崎市の北側・里山エリア。広大な県立公園から徒歩すぐの場所に、はちいち農園のフィールドがありました。

迎えてくれたのは、農園主の衣川木綿さんと、夫の衣川晃さん。

スタイリッシュな雰囲気漂う就農6年目の若きご夫妻に案内していただいた2反(約2,000平方メートル・600坪)の畑を前に、私はハッとしました。

直線状につくられた高畝には色とりどりの野菜が等間隔に並び、苗の周りに不耕起栽培独特のカバークロップ(被覆作物)が施されているほか、場所によっては虫除けの網やフィルムマルチ(作物の株元を覆うプラスチックフィルム)も丁寧に設置されています。

「本当は平畝(畝の高さが5〜10センチ)が好き」と言う晃さん。ただ、ここは水捌けが悪く、たくさんの人が足を踏み入れるコミュニティ農園であることから、歩きやすく畑と歩道の見分けがつくように高畝(畝の高さが15センチ以上)にしているそう(5月中旬撮影)

美しい……。

あまりにも丁寧な仕事が伺える畑の光景を見て、私は思わずそう呟いてしまいました。読者のみなさんの中には、「これが不耕起?」と思った方もいるでしょう。

耕さないことで土の中に炭素を貯留し地球温暖化の緩和に貢献すると言われている不耕起栽培。でもその特徴を外観で表現すると、「荒廃した空き地のよう」だったり、「生い茂った雑草の中から宝探しのように野菜が見つかる」なんて語られたりします。それらとは全く違う畑のありように見惚れていると、晃さんはこう語りました。

晃さん 不耕起でもそれぞれ畑の姿は違います。僕は畑や田んぼは一つの景色だと思っているので、美しさは大事だと思っているんです。家の前に綺麗な田園風景が広がっていると、めちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。ほったらかしのイメージを手放して、手を入れていくと違ったものが見えてきます。

赤リアスからし菜、ビーツ、パクチー、紫小松菜。はちいち農園の野菜は、見た目にも楽しい。2反の畑に季節を問わず10〜15種類の野菜を栽培していて「野菜セットがここで採れるイメージ」とのこと(5月中旬撮影)

畑の「手入れ」と言えば、私のような素人はまず雑草抜きをイメージしてしまいますが、不耕起栽培では草の根は抜きません。

晃さん 畝の部分は草を刈り取ってその場に敷き、根っこは有機物としても貴重な資源なので土の中に残します。それをミミズや小動物が分解し、さらに微生物が分解して、ようやく植物が吸えるような状態まで無機化してくれます。土の中で行われている仕組みを活用しているんですね。

そう言って晃さんが畝から掘り起こした土は、驚くほどふかふかでした。耕さず、根を抜かずに土の中の営みを土の上からサポートしてあげることで、こんなに柔らかな土になるのです。

不耕起栽培特有の団粒構造の土。「雨が直接当たらないから締まらないし、虫たちが糞をして団粒の構造をつくってくれる」と晃さん。団子状になった大小の土の塊がバランス良く混ざり合い適度な隙間がたくさんつくられているため、土が柔らかく通気排水に優れ、有用微生物が多く繁殖し作物の生育に適しているのだとか

晃さん 「コントロール型」ではなく「寄り添い型」なんです。土が野菜をつくってくれるので、自然の力に委ねて、僕らは野菜が育つための環境を整えているんですね。

なんとも優しい表現に心がほっこりしますが、気になるのは雑草のこと。土が良くなれば野菜は元気に育っていきますが、それと同時にぐんぐん伸びる雑草への対応も当然必要になります。それが不耕起栽培の難しさと指摘する声もありますが……。

晃さん 非効率や大変さ、それをどれだけ楽しめるかだと思っています。僕らが楽しみながら草刈りをやる理由のひとつは、草が生えないと、他から持ってこないといけないので、そのための時間や労力がもったいないと感じているからです。

諸外国では表土の風食や乾燥による干ばつの解決策として不耕起栽培が注目されていますが、逆にここ日本では雨が多く草が生える事が問題とされています。

視点を変えれば、ここに在るもので成り立つのは楽ですし、土壌が豊かな証拠。何より草が生えることに感謝の気持ちが芽生えます。だから僕は草が生えるとめちゃくちゃ嬉しいんです。

野菜と草がしっかり見分けがつくように手入れしているのは、コミュニティ農園のメンバーが一目でわかるようにするため。「そうじゃないと『これは野菜?これは雑草?』ってやりとりが繰り返されちゃいますからね(笑)」とも(5月中旬撮影)

草が生えることに「感謝」だなんて、これまでの農業の価値観が覆されそうな表現です。価値観といえば、既存の農業の価値観で捉えたとき、不耕起栽培に対する印象は決して良いとはいえません。特に荒廃した土地のように見えてしまう不耕起栽培の畑は、周辺の農家さんからよく思われないこともあると聞きます。

晃さん 僕らが景観を大事にしているのは、そういう理由もあります。周りに慣行農法(農薬や化学肥料を使用する従来型の農法)の農家さんが多い中で、不耕起栽培が理解を得るのはやはり難しい。

だから、慣行農法へのリスペクトをベースにしっかりコミュニケーションを取りながら、人としてちゃんとつながっていくことを大切にしています。不耕起栽培と慣行栽培は農法としては平行線で交わることはないけれど、僕は不耕起が好きでやっているだけで「こちらが正しい」という感覚もないので、それで全然いいと思っています。

不耕起栽培は耕さないことで土壌に炭素を貯留し大気へのCO2 放出を抑制するため、地球温暖化の緩和に貢献するほか、土壌の生物多様性の回復にも寄与します。一方で一般的に知られているのは、「収量が少ない」というデメリット。晃さん自身にもその実感があり、「食の安全保障という視点で見ると、このような手作業の農業ですべてを満たせるかどうかはわからない」と語ります。

晃さん 環境の視点では不耕起栽培が良いことはわかっています。でも、すべてが不耕起であることが本当に平和であるかは、正直わかりません。絶対的に正しいものはないんです。ただ、現状は日本の農地の99%以上が慣行栽培(※1)なので、もう少し不耕起栽培が増えてもいいと思うんです。

※1 農林水産省によると、日本の有機農業の取組面積は2万5200haで、耕地面積に占める割合は0.6%です(2020年度農林水産省調べ)

晃さんのあり方と考え方には、心地よいバランス感覚とフレキシビリティを感じます。

晃さん 本当に社会を変えていこうと思うと、自分自身を変えていくことが結構大事なんですね。自分の振る舞いや所作が変わっていくと、コミュニケーションが成立していったりするので、諦めない。

今では、慣行栽培の農家の方から「農薬を使わずに育つのなら、これが一番いいなぁ」という言葉を受け取るほどの関係性を築くことができているのだとか。

晃さん あまり語らなくていいんです。僕のメッセージはここにありますので。

優しく力強い晃さんの言葉が、踏み締めた大地から伝わってくるように感じられました。

地球からの「SOS」を届けるアイスクリーム

畑から受け取った余韻をそのまま携えてはちいち農園を後にし、車を15分ほど走らせると、平家建ての「アトリエ在(ある)」に到着しました。衣川夫妻は、先ほどの2反のコミュニティ農園も含めて合計7反の畑をフィールドに農業を営む傍ら、ここを拠点に畑のアイスクリーム「SOYSCREAM!!!」の製造販売を行っています。

ひとことで言えばSOYSCREAM!!!は、不耕起栽培で育てた大豆を使用したアイスクリームです。現在フレーバーは「塩キャラメルナッツ」と「ピュアチョコレート」のふたつ。原材料は、豆乳、きび糖、米油をベースに、海塩やナッツ類、カカオパウダーでフレーバー展開をしており、シンプルながらヴィーガンアイスとは思えないほどパンチもコクもある豊かな味わいが特徴です。

はちいち農園で収穫した大豆を使用し、木綿さんがレシピを開発して商品化。株式会社SOYSCREAM JAPAN(代表:衣川晃さん)を立ち上げ、2023年11月に販売を開始しました。

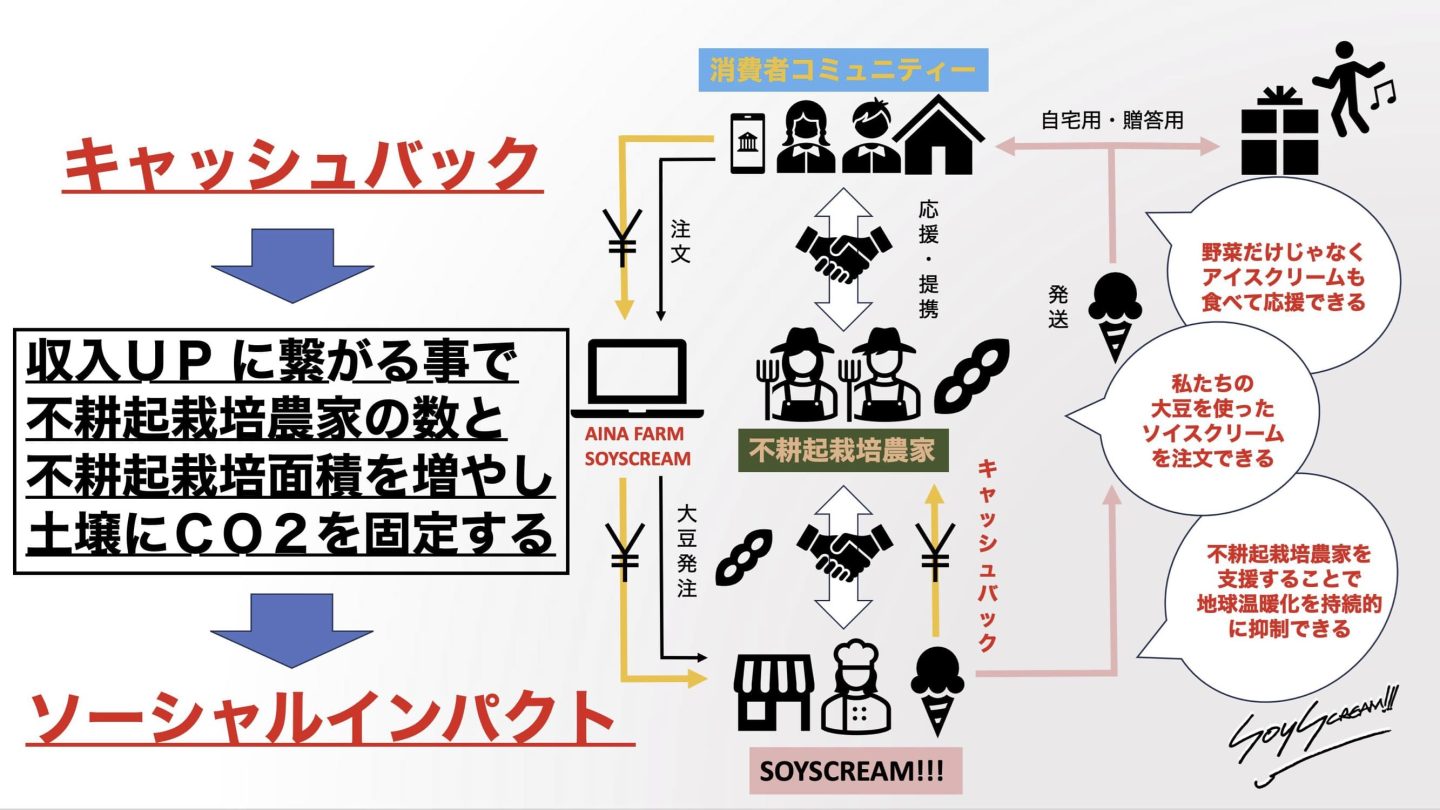

不耕起栽培で育てた大豆を手に取りやすい形で食べてもらえる素晴らしい商品開発ですが、SOYSCREAM!!!が生み出す価値はそれだけではありません。衣川夫妻は、アイスクリームを通して不耕起栽培の農家を支援しようと、これまでにないビジネスモデルを考案し、2024年5月現在、実証実験中です。

例えば、不耕起栽培を始めたばかりの農家Aと提携し、Aが育てた大豆を1kgあたり1,000円で買い取ります。市場では1kg160円ほど(※2)で取引されているので、農家にとってはこれだけでも嬉しいはず。でもそれで終わりではなく、SOYSCREAM JAPANは、買い取った大豆を原料にしてつくったアイスクリームを農家Aのコミュニティに対して販売し、その売上の一部をAに還元するモデルを検討しています。

※2 日本特産農産物協会によると、2023年産国産大豆の収穫後入札の初回取引(12月20日実施)の結果、普通大豆60kg当たりの平均落札価格は9,506円。1kgに換算すると158.43円となります。

ここからはあくまで仮の計算ですが、Aが10kgの大豆を市場に販売すると手元に残るのは1,600円ほどですが、このビジネスモデルでSOYSCREAM JAPANと提携すると、同じ10kgの買取価格は1万円になります。さらに10kgの大豆から約400カップ(1カップ=100ミリリットル)のアイスクリームができるので、仮に1カップの販売価格を500円、原価を150円とした場合、原価を差し引いた金額の20%を還元するモデルでは、Aに400×70=2万8千円が還元されます。つまりAの手元には3万8千円が残ることになります。(※3)

※3 販売価格や原価率、還元率はあくまで仮の計算で、農家との相談により変動する見込み。ビジネスモデルに関しても、現在他のモデルも含めて検討中で、変更になる可能性も。晃さんは「どちらにしても農家へのインパクトを大きくしていきたい」と語ってくれました。

1,600円と3万8千円。比べると一目瞭然ですが、Aにとっては大きなサポートになるだけではなく、大豆の収量を増やしていくことによってさらに経済的に余裕ができるため、農地拡大に乗り出す可能性も見出せるモデルであることが理解できます。

不耕起栽培農家にとっては願ったり叶ったりのビジネスモデルですが、衣川夫妻にはあまり大きなメリットはないように思えます。なぜふたりはSOYSCREAM JAPANとして、このビジネスに挑戦しようと思ったのでしょうか。ここからはその真相に迫っていきます。

「おじいちゃん、かっこいい!」

木綿さん 私たちは“アイスクリーム屋さん”をやりたかった訳ではないんですね。

晃さん はちいち農園は「一反でも多くの土壌を再生して次の世代へ」というパーパス(存在意義や志)で畑を始めたので、目的としてはそこにあります。その手段としての不耕起栽培であり、アイスクリームなんです。

不耕起栽培もアイスクリームも、手段であり目的ではないと言い切るふたりの表情は、迷いなく真っ直ぐに一点を見据えているよう。「土壌を再生して次世代へつなげる」ことを目的においた生き方を選択したふたりの原点を聞くと、少し照れくさそうに、晃さんはこう切り出しました。

晃さん 最初のきっかけは、僕が音楽をやっていた当時(※4)、SNSで工業畜産の動物たちの残酷な映像を見たことでした。「もうお肉は食べられない」という気持ちになって、それから今日現在までお肉を食べていないんです。

※4 晃さんは元ミュージシャン。現在も、頻度を落としながらライブやレコーディング等の活動も継続しているそう。

もともとはカレーやハンバーグが好きだったという晃さん。それでも肉を食べたくないという気持ちになった時、「何を食べるか?」ということに初めて向き合ったと言います。

そんなとき、当時会社員だった木綿さんとふたりで経営していたバーのお客さんから「おじいちゃんの畑に収穫に来ませんか?」と声をかけられ、晃さんと木綿さんは、生まれて初めて畑に行きました。そして90代の“おじいちゃん”が育てた里芋を収穫したとき、ある感覚に襲われたそう。

晃さん 大変だったけどすごく楽しかった。でもその反面、罪悪感を得たんです。僕は収穫という「いいところ」だけやっちゃったという感覚に襲われて落ち込んでしまって。「これでいいのかな?自分でつくらなくちゃいけないんじゃないかな?」って考えました。

何よりも、おじいちゃんがめちゃくちゃかっこよくて。僕は当時、「かっこいい」という直感的な感覚から音楽やサーフィンをやっていたんですね。なので、「おじいちゃん、かっこいい!」という純粋な感動から、「農業ってかっこいいかも」と思うようになって、気づいたらおじいちゃんに「野菜をつくりたいからスペースお借りできないですか?」ってお願いしていました。

あまりにも急展開のように思いますが、「かっこいい!」という感情に突き動かされた晃さんの中では自然な行動だったようです。こうして“おじいちゃん”から借りた畑で、手取り足取り教えてもらいながら自分たちが食べるための野菜をつくるようになり、「畑が自分の人生にずっとあってほしい」と思うようになった晃さん。同時に、今度は不安になってしまったと言います。

晃さん おじいちゃんから「畑を返して」と言われたら、野菜づくりができなくなってしまうと想像して、畑の一部を借りているという状況が不安になってしまって。

「じゃあ農地を借りるにはどうしたらいいんだろう?」と調べたら、農業者しか借りられないという事実がわかりました。そのとき、人生で初めて僕の中に「農業」というワードが飛び込んできたんです。

誰かに依存しているよりも、自分で農地を借りられる方が精神衛生上いい。「自然環境は大事だ」という感覚が、自分の中に確かに存在する。「じゃあ有機農業なのかな?!」と心に火がついた晃さんですが、ここでふと「この気持ちの高まりは一時的なものかもしれない、プロの畑に入ったらきつくてやめてしまうかも?」と立ち止まり、まずは援農に行くことにしたそう。

藤沢市の有機農家「相原農場」(農主:相原成行さん)へ夏の一番暑い時期に2ヶ月間通って作業を手伝った結果、暑くても辛くても農業への思いは消えませんでした。「やれる!」と確信し、ついに夫婦での就農を見据えて1年間の研修を行うことにした衣川夫妻。

同時に相原農場の卒業生としてホームページに掲載されていた「久保寺農園」(小田原市・二宮町)の久保寺智さんと出会い、彼の存在が、ふたりを新たな道へ導いていくことになります。

農法よりも「人」に憧れて

晃さん 久保寺さんの記事を読んだ時、言葉が素敵で面白い人だなって感じて。だから最初は不耕起栽培という農法ではなく、人に惹かれて会いに行ったんです。

久保寺さんに連絡をとって畑に訪れ、作業をしてみてすぐ、直感的に「これやりたい!」と感じたそう。そう、またもや「直感」です。

晃さん 本当に直感でしたね(笑)。当時は不耕起栽培が環境にいいということもそのプロセスも理解できていなかったけど、その畑がすごく素敵だったんです。

それに、手作業でやれるというところに魅力を感じました。自分でパドリングをしていくサーフィンと似た感覚で、鎌ひとつで農作業できることも、自分にフィットしていたんだと思います。それで何もわからないまま、「不耕起をやる」って決めてしまいました。

晃さんの決断は驚くほど早く、動機は清々しいほどにシンプルです。こうして有機農法と不耕起栽培の基礎を学ぶため、相原農園での1年間の研修期間中、週に1日は久保寺農園に行くことに。そんな日々の中で、一緒に就農に向けて歩んだ木綿さんは、農に関わる「人」に魅了されていったと語ります。

木綿さん おじいちゃんも相原さんも久保寺さんもみんなそれぞれに違うけど、自然の中で自分が生かされているという感覚を持っていて。言葉にはしないけど、伝わってくるものがあったんです。そういうところに憧れましたね。

久保寺さんは、何も経験のない私たちに「そういう考え方でやればできるんじゃないですか?」って言ってくださったんです。投げやりじゃなくて、心からその一声をかけてくださって、そういう姿勢も本当に素敵で。

人に触れ土に触れ、たくさんのものを受け取った1年間の研修を終え、いよいよふたりは、2018年11月、茅ヶ崎市をフィールドに就農しました。晃さんはミュージシャンの仕事量を抑えて農業に時間を割き、3年後には木綿さんも会社を退職し、ふたり体制の営農スタイルに。このタイミングで、農園主には木綿さんが就任しました。

「はちいち農園」というネーミングの由来は、晃さんの娘の誕生日8/1から。「1反でも多くの土壌を再生して次の世代へつなぐ」というパーパスを元に名付けられました。また、「SOYSCREAM JAPAN」の「JAPAN」とリンクし、 日本の国番号である「81」の意味も含んでいるとのこと

「組織の相互扶助」と「次世代へのバトン」を軸にした社会実験

就農当時を振り返り、木綿さんは改めてこう語ります。

木綿さん 私たちは「正しい」とか「環境にいい」ということからではなく、不耕起栽培の魅力を自分たちで感じて、それを生き方としてやっていきたいと感じたんです。

私たちが不耕起栽培で就農して楽しみながらやっていくうちに関わる人も増えてきて、畑に来た人たちは、野菜以外に何かしら受け取ってくれているんだろうなと感じています。

晃さん 畑で取れるのは野菜だけじゃない。プロセス、美しさ、足元からの気づき。畑によって僕の幸福度が上がったように、誰かを幸せにできる可能性もあると思っています。畑は、人とのつながりも再構築してくれます。

そんな確かな手応えとともに過ごす日々の中で、ふたりの中に浮かんだのは「不耕起栽培農家をサポートできないか」、そしてその先に「相互扶助の関係性を築けないか」という思いでした。

木綿さん 畑でもお話した通り、若手の不耕起栽培農家は、周りとの関係性とか収量とか、うまくいかないことが多いんですね。自分がその立場だったら、サポートがあったらすごく嬉しいだろうなって考えました。

じゃあ何ができるかっていろいろ考えた中で、どんな農地でも比較的育てやすくて乾燥すれば保管もしやすく、さまざまなものに使えるので「大豆っていいね」ってところにたどり着いて。最初は味噌のキットをつくろうかって思った時期もありましたね。

晃さん 全国の不耕起栽培農家さんを継続的に支援するためには、どの地域でも栽培が可能で、需要が高く、子どもから大人まで人気のある高付加価値の商品で、長期保存ができてフードロスもない。さまざまな条件をクリアしたのがアイスクリームだったんですね。皮肉なことに温暖化の恩恵で成長産業でもあるということや、温暖化には畜産の影響もあるのでミルクに代わる選択肢にもなるということも、自分を説得する材料になりました。

これまで私は、アイスクリームという商材をここまで紐解いてみたことはありませんでしたが、確かにどれも頷ける理由です。そしてアイスクリームを使った農家サポートのあり方を考えたとき、モデルにしたのは「お裾分け」の文化。

木綿さん 個人のレベルでは「お隣さんに半分お裾分け」みたいなことを、みんなすごく普通にできていますよね。でも、会社としては利益を守らなくちゃいけないので、全然違う考え方になってしまう。一度その固定概念を壊してみて、個人でできていることを会社としてもできるかどうか、誰もやっていないならやってみようって。

晃さん これからは「個」ではなく「和」で。一反でも多くの土壌を再生するためには自分だけでは限界が来るので、みんなで増やしていけたら。このビジネスに参加した農家さんが利益を得ることによって「大豆の畑をもう一反増やそうかな」となるのではないかと想像しているんです。

こうやって組織が相互扶助のマインドで利益も含めて分配して成功していくモデルをつくったら、社会を動かせるんじゃないかと思っています。失敗する可能性もありますが、すごい価値がある実験なんじゃないかと。

そして社会に広く循環したときに関わりたいと思う投資家が現れたら、お金が集まって規模も大きくしていける可能性もあると思うんですよね。

晃さん さらに言えば、どのジャンルでも次世代につないでいくことを当たり前にやる社会にしていきたい。日本には家父長制度や年功序列の価値観が慣習的に根付いているので、意識して変えなくちゃいけなくて。

土壌に関しては化学肥料に依存しているため劣化が続いていて、どこかのタイミングで誰かが再生しなくてはいけないんですが、それが今だと僕は思っているんですね。1反でも多くの土壌を再生して次の世代につなげていくことを当たり前にやる。僕らが死んだ後に「晃くんと木綿ちゃんの畑は種をまけば野菜が育つね」って言ってもらえたら、それは成功かなと思っているんです。

「組織でも相互扶助の関係性を築く」こと、そして「次世代へバトンを渡す」ことを軸にしたビジネスの社会実験。こんなトライアルが社会を動かしていくのだと感じずにはいられません。

環境再生の選択肢の一つとしてのアイスクリーム

※2024年10月一部加筆修正しました。

ここまでの衣川夫妻の言葉に触れて、なぜふたりは「土壌を再生させて次世代へ」とここまで強く思い行動できるのか疑問に思う読者の方もいるでしょう。その背景には、不耕起栽培による環境へのインパクトが、数字的にも裏付けられているという事実があるように思います。

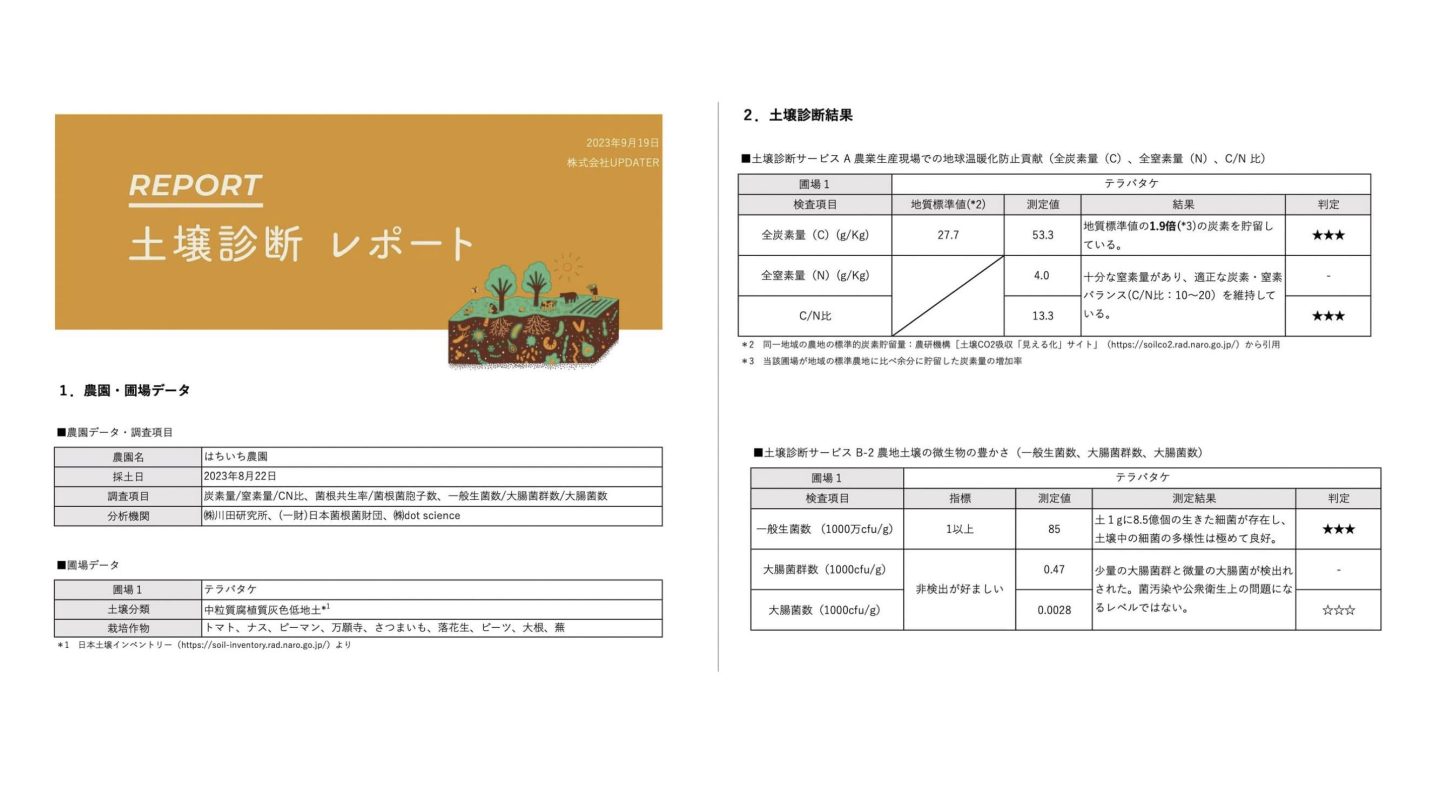

不耕起栽培を始めてから3年経ったはちいち農園の土を採取し、「みんな大地」(株式会社UPDATER)が行った土壌診断の結果、土壌炭素貯留量は最高レベル(星3つ)と判定されました。

具体的には、「地質標準値の1.9倍の炭素を貯留している土壌である」ということ、そして「1ヘクタールに換算すると一般家庭95世帯分の年間CO2排出量を、地域の標準的な畑よりも多く吸収している土壌である」ということが具体的数値で証明されています。

さらに私が驚いたのは、土壌の生物多様性を示す数値。「土1gに8.5億の生きた細菌が存在し、土壌中の細菌の多様性は極めて良好」とあります。想像を超えるこの数字には、「みんな大地」の担当者の方も驚いていたのだとか。

感覚的な心地よさだけではなく、数値としても証明されている不耕起栽培の地球環境に対するソーシャルインパクトをぜひ多くの人に知ってもらい、評価してもらいたいと思わずにはいられませんが、ふたりは少なからず希望を見出しているようです。

晃さん 研究者や企業と僕らのような実践者がつながっていくと、もう少し数値化や可視化が進んでいくと思います。「みんな大地」のようなサービスも登場していますし、僕らの農園を支えてくれる方々も増えていて、社会はゆっくりそちらの方に動いているという感覚もあります。

木綿さん 就職先もお給料だけじゃなくて社会的価値で選ぶ若い人たちも増えていますよね。ただ農業に関しては、今はまだ「どれだけ少ない人数でどれだけの収量を得られたか」という価値基準しかないんです。

でも、「収量は少ないけど炭素を貯留していて生物多様性も回復している」ということが評価されるときが必ずこの先に来るはずだと思っていて。だから私たち実践者が今できることは、土壌を実際に再生し続けていくこと。いつか必ずそれが生きるはずだから。

ソーシャルインパクトとしての数字的な根拠にも支えられ、地道に土壌再生を続けているふたりの活動をみていると、「私にも何かできないか」という感情が湧き上がってきます。

そんな私たちに環境問題への貢献の一つの方法として「アイスクリームを食べて不耕起栽培農家を応援する」という選択肢を提示してくれるのが2024年9月にオープンした茅ヶ崎市の店舗「81 SWEETS&DELI」、そしてECサイトです。それまではキッチンカーでの販売や提携店舗などSOYSCREAM!!!の販路は限定的でしたが、常設店舗やインターネット経由でも味わうことができるようになりました。

81 SWEETS&DELI外観

ひっそりと佇む古民家にポップな看板が印象的な「81 SWEETS&DELI」(茅ヶ崎市赤羽根)では、営業時間中いつでもSOYSCREAM!!!やオリジナルヴィーガンスイーツをテイクアウトで味わうことができます。

ECサイト「SOYSCREAM!!!」トップページイメージ

また、ポップな印象のECサイトでは、SOYSCREAM!!!を食べることによって不耕起栽培農家を応援する2つの方法を提案しています。

一つは、応援したい農家を選び、継続的に支えていく「SOYSCREAM!!!クルー」として登録(月額5,000円または10,000円+送料)する方法。応援のお礼として毎月、カップ入りのSOYSCREAM!!!が届きます。また、気軽に参加できる単発の応援(5,500円または11,000円+送料)も可能。こちらはSOYSCREAM!!!が一回届きます。

現在応援できるのは、全国各地で不耕起栽培を営む3つの農家です。「はちいち農園」のほか、「AINA FARM(三重県)」、「匝瑳おひさま畑(千葉県)」といった、それぞれのこだわりのもとで環境再生型農業を営む提携農家が名を連ねます。私たちが支払った金額の一部は選んだ農家への直接的な応援につながるだけではなく、配送されるSOYSCREAM!!!には、各農家の今を伝える「農園だより」も同梱されるのだとか。なんだか畑から直送される野菜の定期便みたいですね。

晃さん あと数年で、一人ひとりが環境問題に対して「何か社会に貢献しないといけない」という課題が消費者に課される時代に突入すると思います。そうなった時に、「SOYSCREAM!!を食べる」ということがその方法の一つになれるといいなと。その時に「おいしい」っていうのはめちゃくちゃ大事。それを食べているというだけでみんながストレスなく幸福度が上がっていくことに貢献できるんじゃないかなと思うんです。

環境問題をはじめとする無数の社会課題を目の当たりにし、私はよく「何かしなくちゃ」「何もできていない」という感覚を覚えて苦しくなります。人間は生きているだけで環境に悪影響を与えてしまう存在。さらに私はライターで、ファーマーのように土壌回復をしているわけでもありません。だから晃さんの「ストレスなく」という言葉には救われる思いがしますし、ストレスを取り除く手法としてSOYSCREAM!!!を食べるという選択肢を差し出してくれていることに感謝の気持ちが芽生えます。

晃さん 僕らもこんな話をしていますが、生きていると本当に「人間だもの」っていう絶望感もあるんです。農業だけ切り取ったらすごくいいことをやってるように感じますけど、僕も車に乗っていますし、ビニールマルチも使いますしね。そういう意味でも僕は普段の生活で環境に対してマイナスの行動をしているから、それを不耕起栽培という手段を使って「おいしい」と「楽しい」で未来をつくれたらと思っているんです。

ひとりでも多くの人が不耕起栽培に関わることで少しでもストレスなく幸せに生きるためのお手伝いができたら。僕はその選択肢の一つとしてアイスクリームを置いておきますが、ここにみんな来なくてもいい。他にもいいものがあるでしょ?って思うので。

木綿さん 環境問題に対しては「何したらいいんだろう?」って何十年も言われていて、マイ箸とかペットボトルを減らすとか、多分みんなそれだけじゃ物足りなくなっているんですよね。でもアイスを選ぶって難しくなくて、ただ美味しく食べていることから、きっとその人の生活の中で見えてくるものが変わってくるんじゃないかなって。

今までの「無駄なんじゃないか」って行動から、ちょっとステップアップして「食べるだけで貢献できたんだ」って思えることがひとつのきっかけになって、そこから不耕起栽培って言葉を知って、農業で起きていることを知って、そこからまた次の情報を拾えるようになるから。

晃くんみたいに、その日に限って動画が心に引っかかってお肉を食べるのをやめちゃったってことは誰にでも起こり得て、そこから行動が変わったりすると思うんです。その一つのきっかけになれたらいいなって思います。

ピンク色のキッチンカーがSOYSCREAM!!!の目印(撮影:Saki Ozeki 提供:TUNAGUフェスタ実行委員会)

ECサイトのオープンをきっかけに、より多くの個人ユーザーとつながるとともに販売店舗や提携農家、提携企業を募り、まずはSOYSCREAM!!!との提携農家を現在の3農家から13農家へ、関係する不耕起栽培の畑を500アールから1,000アール(100,000平方メートル)へ広げることを目指していくそう。

また、2025年度以降は各農家の土壌炭素貯留量等の測定も実施し、圃場データ公開によるソーシャルインパクトの数値化、可視化も実現していく予定なのだとか。

ECサイト「SOYSCREAM!!!」内には数値目標も掲げられている

お店に足を運んで、ECサイトにアクセスして、おいしいアイスクリームを味わって。「個ではなく和で」を合言葉に行動すれば、不耕起栽培農家の応援、そして土壌再生にも、誰でも今すぐにでも参加できるのです。

資本主義社会の中でチャレンジを続けるために、

3つの指標を携えて。

組織の相互扶助、次世代への継承、環境の社会的価値。SOYSCREAM!!!のビジネスにはさまざまな実験的要素があります。どれも既存の価値観を動かしていく実験であり、そこには困難も伴うことが容易に予想できます。

そんな中で改めて晃さん・木綿さんが大切にしているものを紐解いてみたい。そうリクエストすると、晃さんは「僕の中で3つの指標を持って利益と捉えている」と語り始めました。

晃さん 一つは「貨幣」です。資本主義社会の中で生きていかなくちゃいけない時代なので、僕は「脱成長」って言葉は使いません。でも経済成長の角度だけを上げていくと環境問題は解決できないと思うので、SOYSCREAM!!!のモデルではその角度を下げて、ふたつめの指標「ソーシャルインパクト」を上げています。土壌再生面積や炭素貯留量も僕らの利益で、その利益を取りに行くモデルを構築しているんです。

そしてこのモデルでめちゃくちゃ上げに行っているのは3つめの指標「信用」です。「SOYSCREAM!!!はソーシャルインパクトを上げるために最適だよね!」ってみんなが言ってくれればめちゃめちゃ信用が上がりますし、「俺もやりたい!」って人が集まってきてくれて、たくさんの人が幸せになってくれる。そうなった時、「信用」こそが一番でっかい利益になるんじゃないかと思っています。

SOYSCREAM!!!の信用がECを買う理由になって、買うときにその信用がまた換金されるから、経済的な利益を下げに行っているように見えるけど、実はハングリーにさまざまな利益を追求しています。なぜならSOYSCREAM!!!は、持続的な環境再生を目的とする事業であるべきだと思っているからです。

お金、ソーシャルインパクト、そして信用。「あえて利益を言語化することで、慈善事業ではないと理解してもらえたら」と晃さんは続けます。

晃さん 「信用」は種まきだと思っていて、播いてから収穫まで時間がかかるのと同じように、後から追いかけてくるお金になってくると思うんですね。環境再生のための手段として。

今の時代の組織ではできない振る舞いではありますが、それが成功者のモデルになっていったら、みんなも信用を取りに行くかもしれない。どうなるかはわかりませんが、時代を半歩進めるくらいの勢いでチャレンジしていきます。

経済のあり方も環境問題も、これからについての「わからなさ」は同じ。不耕起栽培により土壌再生面積を増やしていくことが、地球温暖化の解決につながるかどうかは、本当のところはわからないと晃さんは言います。

晃さん 地球温暖化って本当に大きな課題なので、これで解決する!なんて言い切れない。

でも、解決に向かうための生き方をするかどうか、そのプロセスに価値があると僕は思っていて。一方で地球上ではいまも戦争をしていて、このままでは正直無理だと思っていますが、じゃあやめるのかと言ったら僕はやめない。

環境問題の解決のためには、何が再生されなくてはいけないかと言えば、人の心だと思うんです。心が変わらないと、どんなアクションをしても結局変わらないと思う。

「消費者を育てるのも農家の仕事」という言葉もありますが、体感を通してしか変えられないんです。どんなに知識を得ても、本当の変化は難しい。でも、実際に畑で除草作業をして「暑いなー!」って感じるような体験は、めちゃくちゃ人を変えていきます。体験の中に楽しさも含めていくと、人は自主的に変化していって、買い物の仕方も変わってくるんですよね。それが消費者を育てることかなって思ってコミュニティ農園をやっています。

「心」の大切さを実感している晃さん・木綿さんの中には「自分たちが楽しく幸せであること」へのこだわりも見受けられます。

晃さん 僕たちから楽しさが抜けてしまうと、魅力を失って人も集まらなくなる気がして。7反の農地をこれ以上拡大しないのも、個人レベルで楽しくハッピーにやるにはこれが限界だと思っているからです。

利益の再分配も、僕は幸福度の高い状態でやっていきたいと思っています。あらためて豊かさを再定義したとき、いっぱい溜め込んで持っている人よりも、惜しみなく与える人の方が豊かなんじゃないかと思っていて、僕はどちらかというと与える側にいたい。与えた分は損しているのではなくて、誰かが幸せになっているというところに価値があると思っています。

僕らが営農として夢を与えるっていうのも大事だし、夢だけじゃなくて実際に成り立たなきゃいけないっていう背負いもある。すべてが実験で、そこに対していろいろなチャレンジをしている途中でもあるんです。

「頭はね、ボサボサでもいいんです」

どんな場面でも信念を持ってチャレンジを続ける木綿さん、晃さん。その背中には楽しさや幸福感が滲み出ていて、どこまでもスマートでおしゃれでかっこよく映ります。記事の最後に、ふたりの「かっこよさ」に関する持論を贈ります。

晃さん 僕はこれまで割とかっこつけて生きていたんだなぁと思います。サーフィンや音楽、タトゥーも「かっこいい」と今でも思いますが、農業をやったことで、自分がかっこつけているダサさに気づいちゃったんです。農家のおじいちゃんみたいに大地に根を張ったライフスタイルに比べて、自分はふわふわしているなって。

それ以来、僕にとってのかっこよさは「かっこつけないこと」だと思っているんですね。若く見せようとするのもやめて、白髪もしわも素材のままで、味付けせずにかっこよさが出せたらいいなと。

木綿さん 家族で畑に来てくれる子どもたちは、畑をかっこ悪いと思っていないんですね。自分の親が農作業をして楽しそうにしている姿をみて、かっこいいと思っている。そうやって成長していく子どもたちを見ていると、場所が提供できていることを誇りに思いますし、私たちもそんなふうに存在できたらいいなって。

だから頭はね、ボサボサでもいいんです(笑)

晃さんが”おじいちゃん”に出会い「かっこいい」という感情から人生が動き出したように、晃さん・木綿さんの「かっこつけないかっこよさ」やSOYSCREAM!!!の「本物の美味しさ」を子どもたちが感じ取り、生き方や暮らし方のモデルにしていく未来が見えた気がしました。

経済も生き方も、社会のあり方を再定義するのは、「おいしい!」や「かっこいい!」から。

まずはぜひECで、キッチンカーやカフェで、SOYSCREAM!!!を味わってみてくださいね。

だって本当に本当に、おいしいのですから!

(撮影:大塚光紀)

(編集:増村江利子)

– INFORMATION –

〜自然環境を再生して、社会と私たち自身もすこやかさを取り戻す〜

(2/28までのお申し込み、先着30名は早割!

本カレッジは「環境再生」を学ぶ人のためのラーニングコミュニティ。第一線で挑戦する実践者から学びながら、自らのビジネスや暮らしを通じて「再生の担い手」になるための場です。グリーンズが考える「リジェネラティブデザイン」とは『自然環境の再生と同時に、社会と私たち自身もすこやかさを取り戻す仕組みをつくること』です。プログラムを通じて様々なアプローチが生まれるように、共に学び、実践していきましょう。