持続可能な地域をつくるために必要なことの一つ、それは自然や産業、そこに暮らす市民など地域が持つさまざまな資源に目を向け、活性化させてしなやかな地域経済をつくること。そうした文脈の中で、近年注目されているのが「ローカルインキュベーション」です。

「インキュベーション」には、もともと英語で「卵が孵化する」という意味があり、そこから事業の創出や起業家を育成・サポートすることを「(ビジネス)インキュベーション」というようになったといわれます。しかし、近年、「ローカルインキュベーション」は、ローカルでビジネスを生み出す人を支援するだけでなく、地域に根ざした企業や自治体が、地域外の企業とつながって新たな事業創出に取り組んだり、大学や研究機関の技術やデータを活用して新たなイノベーションを地域から生み出すなど、さまざまなシーンで用いられるようになりました。

自分たちのまちを「続いていくまち」にしていくには、その地域で暮らす人が「この場所で生きていったらおもしろそうだな」という期待感や希望を感じられることが大切です。3月4日に開催されたイベントでは、それぞれ異なる地域やフィールドで「ローカルインキュベーション」を実践しているゲストをお招きして、ご自身の経験のなかで培われた知識やノウハウなど生の情報を持ち寄りながら、会場のみなさんと一緒に「ローカルインキュベーションの現在地」をさまざまな方向から紐解きました。

登壇者のプロフィール

inadani sees マネージャー /株式会社やまとわ 取締役/森林ディレクター

森の面白さや豊かさを再発見・再編集してそれをプロダクトやサービスにしていろんな方に届けるのが仕事。学生時代にバックパッカーで世界一周へ。帰国後、編集者・ライターを経て、2015年にデザイン事務所を立ち上げる。2016年10月、「森をつくる暮らしをつくる」を目指す株式会社やまとわを立ち上げる。暮らしの提案を通して豊かな森を育むことを目指して、森づくりからものづくりまでトータルで実践。

主なプロダクトには、赤松を使った経木ブランド 信州経木Shikiや文具ブランドShikibun、地域材家具のpioneer plants、などがある。自然とクリエイティブを掛け合わせる企画チーム「森ノ企画室」や農と森のインキュベーション施設 inadani seesの運営などを担当。

シェアビレッジ株式会社 / ハバタク株式会社 / プラットフォームサービス株式会社 / 一般財団法人 私立新留小学校設立準備財団

会津生まれ、東京育ち、秋田の五城目暮らし。「遊びと学び」「コモンズとコミュニティ」を肴に様々な活動を行っている。公民連携まちづくり拠点「ちよだプラットフォームスクウェア」、遊休施設を遊び場化する「ただのあそび場」、住民参加型の小学校建設「越える学校」、住民出資による温泉再生「湯の越温泉」、コミュニティプラットフォーム「Share Village」等。この冬、半径30km圏内の森林資源とデジタルファブリケーションを活かした小さな集落「森山ビレッジ」が竣工した。最近は、鹿児島県姶良市の廃校を舞台に新たな小学校を立ち上げる準備中。

株式会社電通コンサルティング プリンシパル/パーパス&デザインリード

電通グループ各社で一貫して企業の商品・サービス開発に携わる。保険会社の2050年構想/自動車会社のスマートシティ構想/食品企業の新事業、地方銀行での地域商社立ち上げ支援など、未来予測×都市工学をバックグラウンドとした事業デザインが得意。でも本当は富山県、神奈川県でのゲストハウス経営やカレー屋さんサポートなどの現場感ある運営側も好き。東京大学大学院工学系研究科 (都市持続再生学) 修了/東大×電通デジタル共創イノベーションラボ主任研究員/日本ビーチ相撲協会理事

<著書・寄稿>

『テクノロジーロードマップ マーケティング・流通編』(日経BP社)

『地域と一緒に長く歩む クリエイターの関わり方』(宣伝会議)

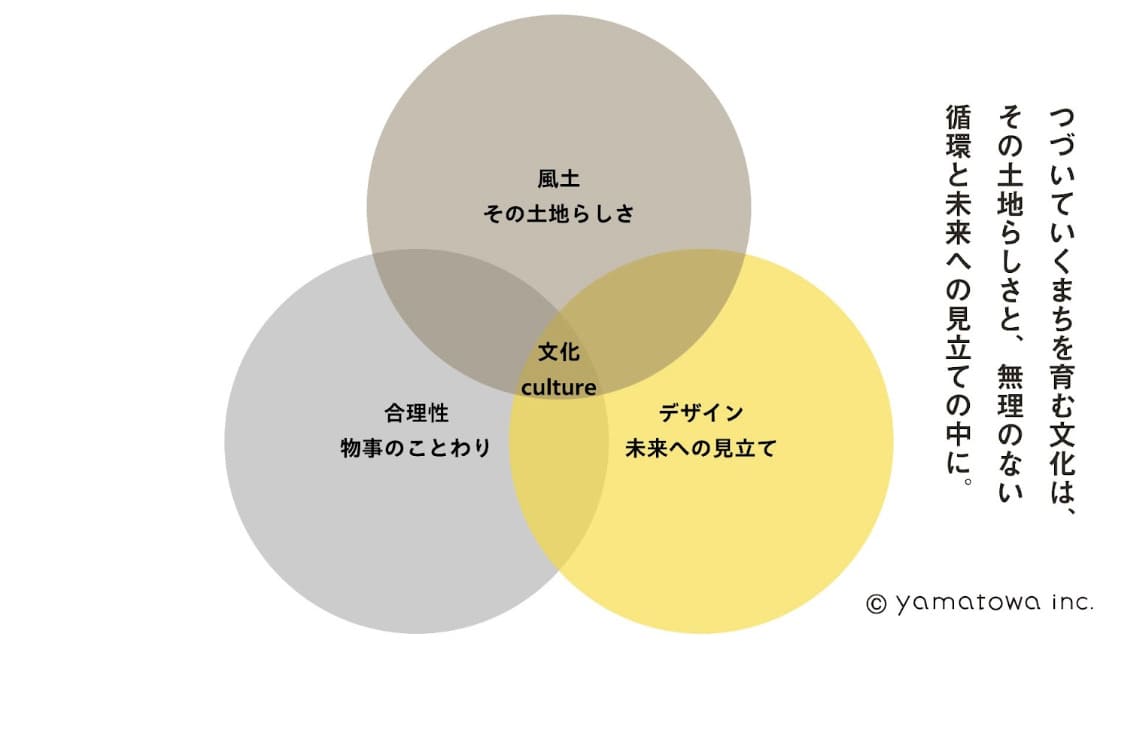

「合理」と「風土」と「デザイン」で続いていくまちの文化を醸成する

トップバッターとしてお話いただいたのは、「株式会社やまとわ(以下、やまとわ)」の取締役で「inadani sees(いなだにしーず)」を運営する奥田悠史さんです。「やまとわ」がある長野県伊那市は、南アルプスと中央アルプスの山々に囲まれた地域。“伊那谷”と呼ばれる地形が生み出すさまざまな資源を活用する形は、林業やツーリズム以外にもあるのではないか。「やまとわ」では森の課題を解決する会社として、その可能性を探索してきました。

奥田さん 「森が荒れると誰が困るんだっけ」と問いを投げかけると、よく「動物や自然界に影響がありそう」と言われますが、田畑の耕作放棄地のように、地域には森の中にも放棄林がたくさんあります。それによって川の水が減ってしまったり、毎年大雨で土砂崩れが起きたりもしています。森の問題は、僕らにこそ影響があるものと考えられます。こうしたことから「やまとわ」では、「デザインとものづくりの技術をつかって、森の見立てを変える会社」として自分たちを定義し、活動してきました。

日本初のゼロカーボンパークとなった乗鞍高原では、釘などを一切使わない「朽ちていくベンチ」を開発。景観保全のために伐採する白樺を、参加者と共にベンチに加工し風景の中に残し、腐ったら自然に還す取り組みだ(写真提供:奥田さん)

スタッフは総勢25名。「森と暮らし(社会)の関係性をリデザインする。それも楽しくて、嬉しい感じで。」というスローガンのもと、「やまとわ」が日々考えていることは「合理と風土とデザイン」だといいます。

奥田さん 合理というと効率化だったり、なんとなく冷たい印象を持っていたのですが、辞書で「合理」とひくと、「理性や道理に適っているさま」と書いてあり、腑に落ちました。例えば、僕らは農林業をやっていますが、林業の世界では木が葉っぱを落として水を吸い上げなくなってからが切り旬と言われています。ならば夏は太陽のエネルギーを利用して農業、冬は林業と、その季節に応じた仕事をする方が合理的で省エネルギーなんですよね。

風土とは、風景からつくられるもの。また、その逆も然りです。奥田さんは、地域の特産品を例に用いて説明します。

奥田さん 新潟で笹団子が名物なのは笹が多いからですし、岐阜で柏餅が有名なのは柏が多いから。「やまとわ」では、知恵を絞って地域の資源を使えばそれがその地域の風土になると考え、ものづくりを行っています。

こうした風土を創造するには、未来への見立てとなるようなデザインの力も必要です。「続いていくまちをつくるためには、外にある資源をどう持ってくるかではなく、地域にある資源をどうやって使うか、その創造性が重要なのではないか」と奥田さんは話します。

2023年春に開設し、「やまとわ」が運営を担う「inadani sees」は「農と森」をテーマに持続可能な地域を想像するための「企て」を生み出し、それを見えるカタチに変えていく産学官連携の「ローカルインキュベーション」施設だ(奥田さんのプレゼンテーション資料から抜粋)

奥田さん 「inadani sees」は「農と森のインキュベーション」をテーマとしていますが、農業と林業だけが対象かというとそうではありません。農と森は私たちが生き続けるための、暮らしの土台です。僕たちなりに意味づけすると、農は人の営みであり、文化を耕すもの、森は自然の営みであり、循環する命の営みなのかなと。そういう意味では、地域資源を活かしたビジネスは、全て農や森につながっているんじゃないかと思います。

プライベートとパブリックの間のコモンな領域で遊ぶ

次にお話を伺ったのは、家族で移住した秋田県五城目町で多数のプロジェクトを手がけてきた丑田俊輔さん。五城目町は、秋田市から北に車で約30分の距離にあり、人口は8,000人ほど。日本最大の干拓地として知られる八郎潟に隣接する中山間地域です。

丑田さんは秋田市五城目町をベースに、東京都の神田にある「ちよだプラットフォームスクウェア」も運営している

丑田さん 子どもたちと森に遊びにいったり、渓流釣りに行ったり、山は遊びにいく場所や食い物を狩りにいく場所。また、八郎潟の湖は、冬には全面凍結をするのでワカサギ釣りなどをして忙しくしています(笑)。

仕事場として使うのは2013年秋にオープンした「BABAME BASE」という小学校の廃校をシェアオフィスにした施設。「最初は広い校舎に3社の入居から始まった」と振り返る丑田さんですが、入居企業が率先して企業誘致をしたり、地域に根ざした起業家を育成するプログラム「ドチャベン(土着ベンチャー)」(greenz.jpに掲載した記事はこちら)を通して、移住者や起業家が生まれ始め、現在は延べ40数社が入居しているといいます。まさに地域に根ざしながら有機的にコミュニティを広げてきた丑田さん。そんな丑田さんがコモンズ(共有資産)について考えるきっかけとなったのが、茅葺き古民家の再生プロジェクトでした。

丑田さん 散歩中にきれいな茅葺きの古民家を見つけて、中を案内していただきました。話を聞くと、昔は、集落のみんなが財産区と呼ばれる里山に木を持っていて、そこから切り出した建材で住宅をつくったり、共有地として持っている茅場のススキで屋根を葺き替えたりしていたそうです。個人の所有物ではあるけれど、みんなが当たり前のように手伝う。プライベートとコモンな状態が溶け合っているのが面白いと思いました。

とはいえ、地域では高齢化も進み、財産区のメンテナンスも年々難しくなっている状況があることを知った丑田さんは、地域住民にとどまらずに共同体を拡張していくような実験を行いました。

丑田さん 茅葺きの古民家を一つの村に見立てて、「シェアビレッジ」と名付け、村づくりをしていきました。全国から年貢を納めてくれた人たちを村人と呼び、彼らと集落のお祭りを手伝ったりしながら、コロナ禍前には2,500人ほどの村に発展しました。こうした体験からプライベートとパブリックの間にはコモンな領域があって、この“あわい”の部分にいろいろな楽しさが眠っていそうだなと思うようになりました。

コロナ渦で村は解散となり、オンラインのプラットフォーム「Share Village」が始まっている(丑田さんのプレゼンテーション資料から抜粋)

コモンの領域でのおもしろさに目覚めた丑田さん。2017年秋、今度はまちの中に「コモンなものとして遊び場を出現させた時に何が起きていくか」を実験する場所として、商店街の空き家を活用して「ただで来れるただの遊び場」をつくりました。

丑田さん 子どもたちが遊びに来て、そのあとまちに繰り出すようになると、結果的に商店街を歩く人も増える。いろいろな動きが絡み合って、ここ数年で新しいお店や場が累計で20軒ほど増えました。遊びを通してコモンが豊かになると、その上に小さな経済が乗っかってくる。これも広義の意味でのローカルインキュベーションかもしれません。

さらなる転機となったのは、コロナ渦で、まちで唯一の温泉施設が休業するというニュース。丑田さんも含めて、まちじゅうに衝撃が走りました。

丑田さん 地域のおっちゃんたちと温泉に浸かりながら「なんとかできないものか」と考えていたところに、ちょうど頭上からコロナの給付金が10万円ずつ降ってきたので、これを使おうと。自分もお金を出すと言った秋田高校3年の女子高生が社長になって、温泉を復活させるプロジェクトが起きました。温泉ってまさに自然資源が湧き出ていったもの。ビジネスとしては民間でしっかりと運営していかないといけないけど、コモンなものでもあるし、それを自分たちでちょっとずつリスクをとって自治していくのも、莫大に儲からなくても、楽しく暮らすにはいいなと。

しかし、今度は温泉の下に流れている川が、豪雨によって2年連続で洪水を起こしてしまいます。

丑田さん 桟橋に流れ着いた流木を見て、こうした木を産業につなげて、山との関係性を見直す一つのきっかけにできないかと考え、家を建てることにしました。これが「森山ビレッジ」です。30km圏内で丸太を伐採して、家をつくる。切り出して全て自分たちで製材すると大変ですが、今はデジタル技術でものづくりも気軽に、安価にできる時代です。デジタルネイティブな子どもたちにも手伝ってもらい、遊休地に家を建てるプロジェクトがスタートしました。

デジタル技術を駆使した次世代の建築を開拓する建築集団「VUILD」と提携し、2Dから3Dまで多様な加工ができる木工CNCルーター「ShopBot(ショップボット)」で家をつくる試みが始動(丑田さんのプレゼンテーション資料から抜粋)

5棟の家を大屋根でつないで一つの家にした「森山ビレッジ」は、「一つの住宅をいろいろな使い方で共有することで、どんな新しい暮らし方が生まれていくか」を試す、実験的な住宅にもなっています。

丑田さん 地方創生の文脈では産業振興や経済発展、移住者の増加などアウトプットとして地上に出てきているものに目が行きがちですが、その根底にはつながりの資本があります。その資本が張り巡らされて豊かな土壌になっていると、アウトプットも自然発生的に生まれていくのではないかと思います。

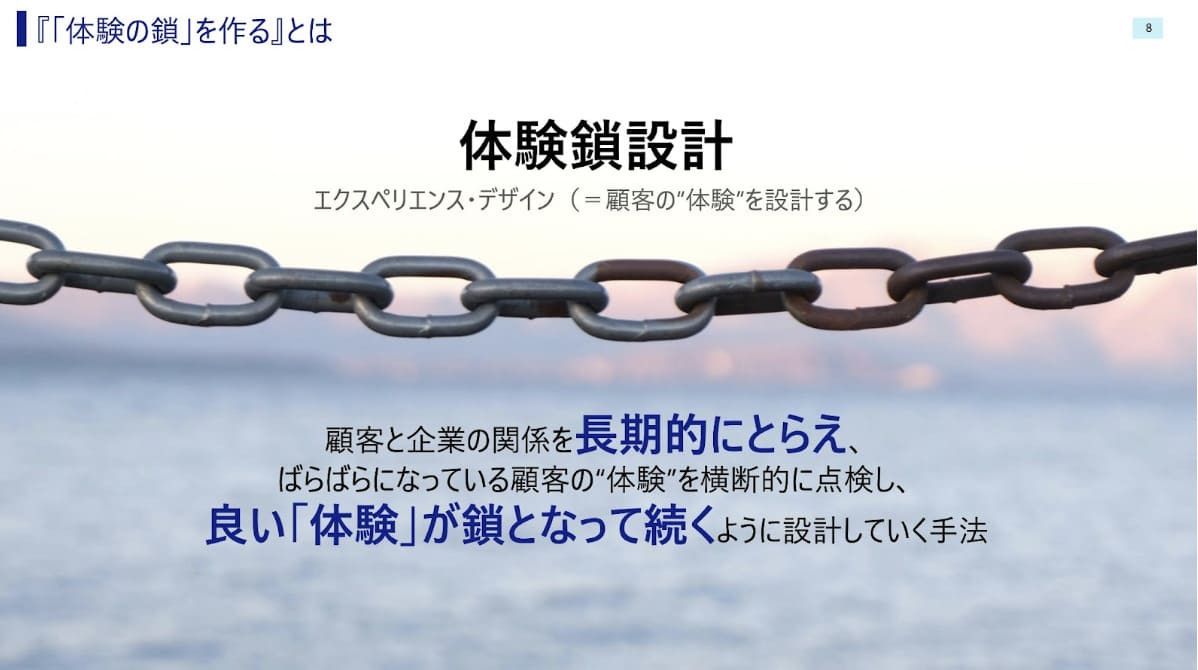

「体験の鎖」の設計を通して、共に合理を醸成する

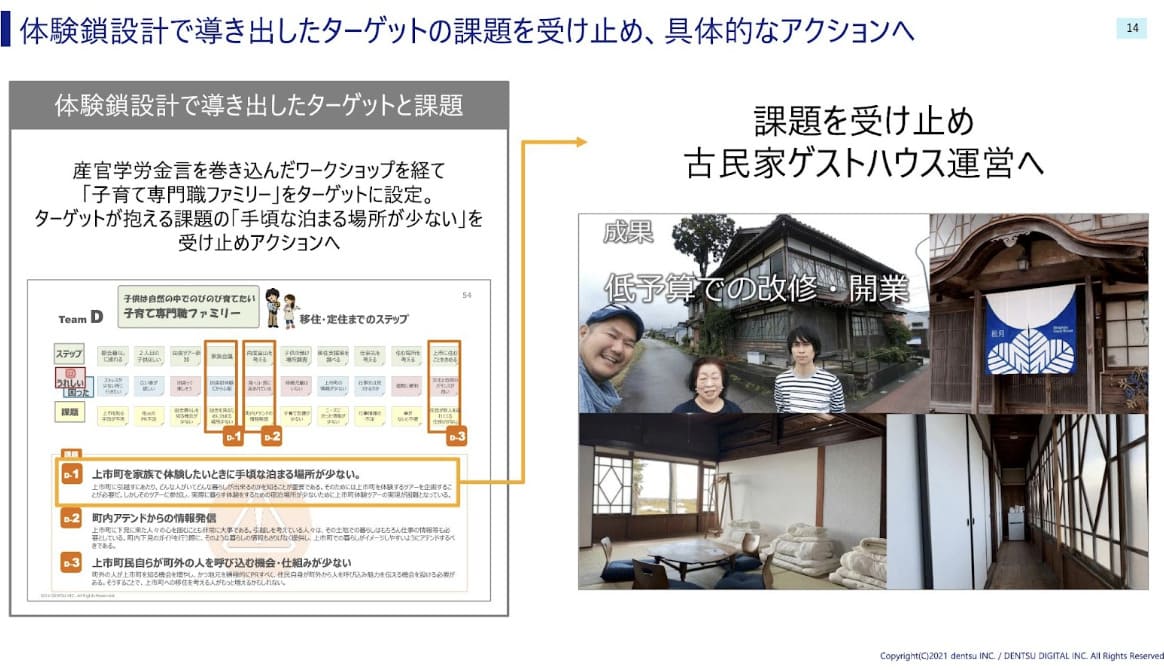

最後にお話いただいたのは加形拓也さん。「株式会社電通コンサルティング(以下、電通コンサルティング)」でプリンシパルを務め、コンサルタントとして企業や自治体がより良い商品や事業を創出するプロセスをサポートしてきました。加形さんが、今回のイベントで紹介したのは富山県上市町(かみいちまち)の事例。富山駅からローカル線で新潟方面に30分ほど行ったところにある上市町は、人口約2万人で、加形さんが町役場の職員として一時期出向していた自治体です。

加形さんは本業の他にも日本ビーチ相撲協会を設立し、二拠点居住する三浦市などの海岸でビーチ相撲イベントを開催しているという

加形さん 上市町では、30年後には5,000人ほど人口減となることが推計で出ていて、深刻な問題となっていました。ただ、「1年間で何人くらいの人たちが来てくれれば人口が減らずにこの暮らしを楽しく維持できるのか」と質問しても、役場の人たちはすぐに答えることができなかったんです。そこで計算したところ、年間でおおよそ20人くらいの人たちが新規でまちに来てくれれば、現状を維持できて、小学校も廃校せずに残せるのではないかという試算が出てきました。

この20人の移住者をどう呼ぶかを考えるために加形さんが用いたのが「エクスペリエンス・デザイン」というフレームワークです。加形さん曰く、「体験の鎖」というもの。

加形さん ばらばらになっている顧客の“体験”を横断的に点検し、良い「体験」が鎖となって続くように設計していく手法です。例えば、地域に移住者を増やしたい場合、移住に至るまでには、まずは「遊びにおいでよ」がありますよね。もっというと、まずはそう言えるようなお友だちになる必要があって、次に「夏に遊びにいこうかな」があって、もう一回くらい行ってみて初めて移住や二拠点居住が選択肢になる感じですよね。

また、体験の鎖をつくる際には誰をイメージしながらつくるかも外せないポイント。特に、上市町の人口の流出が最も多いのは、富山県富山市や石川県金沢市などの近隣の大都市です。体験の鎖を考える際には都会からの移住者だけでなく、そうした近隣都市からの移住者など、一つひとつターゲットを定めて体験の鎖がつながっているかどうかチェックをしていったといいます。

わかったのは、受け皿となるような施設が駅近になかったこと。日帰りで数時間滞在ができても、一泊して、昼夜の上市町を体験してもらうための宿泊施設がないことが判明したのです。

加形さん 地域では、それぞれ立場や考え方も違うから合理的な話ができないことも多いと聞きます。ですが、体験の鎖を一つひとつみて、小さな合理を積み重ねてみると、まちには泊まれる場所がないという事実にいろいろな人たちが気づき、納得する状況が生まれます。

その後、加形さんはまちのキーマンたちと築100年の古民家を改装し、宿泊施設を整備するプロジェクトを発足。ワークショップによってまちに宿泊機能が必要であるという認識を共有できていたため、まち全体でホテルの機能を補うことにも共感しつつ、いろいろな人の協力が得られたといいます。

加形さん 体験の鎖をつなぐプロセスを開いていくことで、現状の足りないものを可視化し、多種多様な主体と一緒に事業をつくることができるようになります。地域の方々に協力を要請したいとき、巻き込むための良い手段にもなるのではないでしょうか。

現在進行形で起きているローカルインキュベーションを捉えるために

それぞれの地域で異なる視点から「ローカルインキュベーション」を眺めてきたお三方にとって、お互いの活動はどう映っているのか、ここからはディスカッション形式で、それぞれの活動における共通項や違い、鍵となる考え方をお互いに深掘りしていきます。

ーーコモンの議論はすごく大事だと感じました。かつてはコモンだったものがプライベート化しているなか、もう一度コモンなものとして取り戻すには違うエッセンスや考え方を入れる必要があると思います。何か意識していることはありますか?

丑田さん 地域の森は一見、木がたくさんあるように見えるのですが、例えば森林の所有者さんから「俺の土地の木を使っていいよ」と言われても、行ってみると実際は所有権が零細化されていて、そのおっちゃんの敷地はめちゃくちゃ奥にある。木を切り出す時に5つくらいの敷地を跨がないといけないということもあります。つまり、所有権が分割されすぎて“コモン性”がなくなっているとか、集約して使いづらいとかという状況ですね。また、所有者さん、製材所、大工さんが、近くにいるのに一度も仕事したことがなかったりとか。

そこをもう一度、丁寧に関係性をつむぎ直しながら一緒にプロジェクトを小さくてもやってみると「ちゃんと経済としても回るな」と。5棟を建てるとおおよそ1億円超のお金がかかるけど、地域の中に1億円超の規模の仕事ができれば、「ちゃんと稼げそう」とか、「森を集約化していこうか」とか、地元の工務店や所有者が、「住宅のプロジェクトを仕掛けてみるか」というふうに意識が変わっていくかもしれません。

奥田さん 確かに、現実をつくり直していくのはすごく大事ですよね。伊那谷地域では、木を使うルートが限られてしまっているという課題があります。そこをもう一度、誰かが丁寧に関係性をつむぎなおして、小さいながらもさまざまなルートができるといいなと思います。

ーー「森山ビレッジ」では丑田さんたちが住む建物をまちのみんなで建てているといいいますが、そこには経済は発生しているんですか?

丑田さん 発生する場合と発生しない場合があります。例えば、大工さんには発生している。でも、「みんなでこれやったらおもしろいよね」とか「子どもたちも連れてみんなで加工の手伝いに行こうぜ」みたいなのは、どちらかというと遊びにいくとか体験の価値が上がるような、お金ではない経済圏がそこに重なっている場合があります。これが絶妙なさじ加減で、もちろん正解はないのですが、どの経済圏でこの営みが行われているかの認識がずれると、ぎこちなくなっちゃうんです。

例えば、温泉を再生させるときに、スタートアップ的な投資家のお金を入れようとしても、将来エグジットしない可能性が高いのにどうするのか、となります。でも10万円を数十人が出し合って合同会社(LLC)でやっていく場合は、その10万円の出資は将来100倍にして返してほしいというより、「株主優待で温泉に入れればいい」となります。こういうふうに、プロジェクトごとに最適な状況をメタ的にみて、複数の経済圏を並存させながら、まさに「いい湯加減でもっておく」みたいな感じでやっています。

奥田さん 確かに、代表となった高校生のことを考えると、「卒業したあとはどうしよう」とか、「何か重いものを背負わせてしまったらどうしよう」と考えますが、その湯加減こそがコモンを考える際にも大事なのかもしれませんね。

丑田さん 僕は、中心性を溶かすみたいなところが好きな概念なんです。おそらくどんなプロジェクトも、最初は狂った遊び人の言い出しっぺみたいなやつがいて、「しょうがねえなあ」と遊び仲間が集まってきて、プロジェクトが形になるとまたその輪が広がっていく。でも、五城目町で500年続く朝市も、500年前に始めた人は言い出しっぺだけど今じゃその人の名前を誰も知りません。現在も、カリスマばあちゃんがめちゃマネジメントしているわけではない。その中心が空洞になっているような組織なり共同体の状態になると、コモンがゆるゆると持続していくモデルに入りやすいのかなと考えています。

ーーこうしたコモンを有機的に活用できるような共同体を、持続させていくための制度やスキームなどはあるのでしょうか。

丑田さん あります。みんなで1票ずつ、“ミニ生協”みたいなものをつくる時にはLLCモデルはやりやすいです。「森山ビレッジ」は出資持分でそこにみんなのお金を貯めて、足りないぶんは銀行から借り入れもしますが、土地と建物は誰も所有していません。言い出しっぺで関わった人たちが1票ずつ持ち寄りながら、どんな集落にしていくかという運営をしつつ、自分たちで100%資産を持つのではなくて、いろんな人に共有することで、お金がめぐって成り立ったらいいなと考えています。

株式会社も箱としては便利です。スタートアップ的にやる場合もあれば、非営利型の株式会社をつくり「出資したお金で利益が出た場合には、株主に配当せずに地域に再投資し続けて、地域のつながりの資本を増やすことを前提にした株式」として、株式に一定の色をつけることもできます。そうすることでお金を出した人と、そのリターンも含めてしっかりとプロジェクトの背骨を通していくことができます。

加形さん ローカルインキュベーションという意味では、地域と企業が共創して事業をおこす時に活用できるスキームもありますね。あるまちでは、トイレタリーメーカーと共に紙おむつの回収とリサイクルをする実証実験が進んでいます。そこで活用したのが、企業版ふるさと納税(※)という仕組みです。

企業版ふるさと納税では、自治体が寄付企業の商品を買い上げる、というキックバックのようなものは禁じられていますが、制度そのものは企業と地域のつながりを強めるために立ち上げられたもののため、企業が寄付をした事実を広報にしたり、共同研究に使ったりすることが推奨されています。そこで、紙おむつのリサイクル事業をまちが立ち上げ、まちの実験にトイレタリーメーカーが協力する形で、紙おむつの知見を得ていく実証実験が始まりました。こうすることで地域と企業の共創に使う分のお金を有効的に使うことができ、企業側としても一歩踏み出しやすくなるのではないかと思います。

丑田さん ローカルインキュベーションを持続的に起こしていくためにも制度をハックしていくとか、一番向いている制度を使うといったことは大事な視点かもしれませんね。

(※)企国が認定した地方公共団体の地方創生の取り組みに対し、企業が寄付を行った場合に、法人関係税から税額控除する制度。制度は2016年に内閣府主導により創設され、その後2020年4月の税制改正により、寄付額の最大約6割であった税額軽減が、約9割に増加し、企業の実質負担が1割まで圧縮された

ーー最後に、本日の総括として「ローカルインキュベーション」を生み出すためのキーワードをそれぞれお話いただきたいと思います。

加形さん 手触り感のある数値の感覚は大切だなと感じました。五城目町の温泉の例でいけば、10万円って決して小さい額とは思わないけれど、ちょっとがんばればいける感じの金額ですよね(笑)。10万円出してくれる人と一緒にやるのは大事なのかなと。上市町は人口が2万人で、学校の1学年は50人くらい。そうすると顔の見える関係性が積み重なっている状態があります。それよりも大きい規模になってくると、全然知らない人たちとも上手くやるために「合理」が必要になる。どのくらいの数字を達成しようとしているのかというところに手触り感を持つと、次の行動につながると思います。

奥田さん 僕は遊び的なものでしょうか。会社という組織では、遊ぶことも結構難しかったりしますが、個人単位の小さな遊びがまずは大事なのかなと。また、今後30人規模の企業が増えていくと、雇用される従業員も増えてくる。そこで大事なのは、まちが楽しいかとか、希望があるか。宿やカフェ、遊び場など、友人と出会う場所がなければ、ローカルにいるのに孤独な状況も生まれてしまう。地域で暮らすさまざまな人が、今後も暮らしたいまちをつくるためにどう場を設計するかというのがまずは課題だと思います。

丑田さん 遊びと言おうと思ったら取られちゃったので、それ以外のことを話します(笑)。個人的に、インキュベーションやまちづくりという単語は、ちゃんと育てていくとか、管理してマネジメントして成果を出していくような、農耕民族的なイメージがついていて。現代社会で物事を進めていく上では大事な考え方ですが、僕は狩猟民族化してもいいのではないかと思うんです。あえて「俺は育てねえぞ」とか。農耕社会は、定住して土地をプライベート化していくような前提が結構ありますが、狩猟民族的思考だと「この森は誰のものでもないから、駆けずり回って岩魚をゲットしてもOK」だったりするし、熊も所有権など関係なく駆け回っていたりする。そういった野生に還っていく感覚を並走させてもいいんじゃないかと思うんです。

そうすると地域の中にまた新しい流れが出てきたり、資本経済からこぼれ落ちていく地域資源を捕まえてきて、それをいい感じに料理して食べてみたりすることができる。そこから今までの延長線上ではないビジネスや暮らし方が生まれいくのかなと。だから、「みんな狩りに出ようぜ」というのが僕なりに伝えたいことかもしれません。

「地方創生元年」と呼ばれる2015年から今年で約10年。コロナ禍を経て、地域移住やリモートワークなど、暮らし方や働き方の新たな選択肢が生まれてきている今、「ローカルインキュベーション」は、いわば持続可能な地域を目指して、地域に眠る資源を活かして新しい可能性を生み出す、地域発のムーブメントになりつつあります。

今回のイベントの3人のゲストのような地域の実践者たちは、足元にある資源をプロダクト化や、既存の社会システムのハックを通して、地域に根ざしながらもクリエイティブな発想で、まちで暮らす一人ひとりが期待感や希望を感じられるような社会の実現を目指して活動しています。

「ローカルインキュベーション」がいろいろな地域で実践されることは、ワクワクするような新しい暮らしや経済圏も同時に創造することにつながります。今後もさらに拡大していくムーブメントに、企業として、大学として、起業家として、そしていち市民として、みなさんも加わってみませんか。

撮影:廣川慶明

編集:増村江利子