突然ですが、みなさんにとって「大切な作品」はありますか?

幼い頃、何度も繰り返し読み聞かせてもらった絵本。

初めて友達と映画館で観た、アクション映画。

仕事でボロボロになったとき、勇気づけてくれたロックミュージック。

今はSNSなどを通じて、広く感想を共有できるようになりました。でも心に残る大切な作品だからこそ、もっと直接作者を応援したり、想いを届けたいと思ったりしたこともあるのではないでしょうか。

今回お話を伺った、編集者の藤本智士(ふじもと・さとし)さんの活動には、そのヒントがちりばめられていました。

藤本さんが、5月に出版した新著『取り戻す旅』。その巻末には「Culti Pay(カルチペイ)」と名付けられた、QRコードが印刷されています。カメラをかざすと、藤本さんの銀行口座へとアクセスできます。つまり、著者である藤本さんに、直接送金ができるのです。

藤本さんの活動の旗印は、「Re:Standard=あたらしい “ふつう” を提案する」。今回の『取り戻す旅』と、Culti Payの仕組みで、藤本さんが問いかける「あたらしい“ふつう”」とは、一体何なのでしょうか?

藤本さんの編集者としての経験から、Culti Payに行き着くまでの思いを、一緒に辿っていきましょう。

Re:S(りす)代表。編集者。雑誌『Re:S』『のんびり』『高橋優 秋田キャラバンガイド』編集長。書籍『ニッポンの嵐』『るろうにほん 熊本へ(佐藤健)』『みやぎから、(佐藤健・神木隆之介)』編集執筆の他、自著『取り戻す旅』『魔法をかける編集』。その他、映画『浅田家』原案『アルバムのチカラ』など。

ゴミ箱に近いメディアから、20年後も残るものへ

『ニッポンの嵐』、『るろうにほん 熊本へ(佐藤健)』、『かみきこうち(神木隆之介)』をはじめ、数々の名著を編集してきた藤本さん。編集者としての始まりは、20代のときに手掛けたフリーペーパーでした。

藤本さん 当時は関西で1万2000部くらいフリーペーパーを刷って、大阪2日、京都1日、神戸1日の計4日間で、仲間と一緒に配り歩いていました。芸人さんの楽屋にいきなり押しかけて原稿の依頼をしたりと、めちゃくちゃやっていましたね(笑)。僕も小説家になりたかったから、自分の作品を載せてみたりして。やればやるほど、とにかく自分が読みたいものになっていったんです。

フリーペーパーだからこそ自由に楽しくつくることができ、自分たちにとって価値ある内容にあふれた冊子になったと言う藤本さん。一方で、当時は割引クーポン付きフリーペーパーがいっきに普及し始めていました。まわりを見渡してみると、100円均一のお店がオープンしたり、ハンバーガーも100円で食べることができたり。そんな街の様子を見て、どんどんデフレな世の中になっていると、藤本さんは感じたそうです。

藤本さん 数千円かけて雑貨屋で買ったお皿と、100円で買ったお皿だったら、やっぱりそれなりにお金を出して買った方を大切にするじゃないですか。無料なものほど、捨てられやすい。僕たちがつくっているフリーペーパーも、そんなデフレな世の中を後押ししている気持ちになって。「ああ、僕たちは、なんてゴミ箱に近いメディアをつくっているんだろう」って、考え始めたんです。

藤本さん 全国の書店で売られている有名雑誌は、大量に刷られて、平積みされています。次の号が届くまでにすべて売り切れることなんて滅多にないから、多くの雑誌が返本されていく。実売4万部でも、8万部刷るっていうのが当然の世界です。

読み終わって古本になっていくわけじゃなくて、半分くらいは一度も読み手に届くことなく廃棄されてしまう。そんなサイクルの中で印刷費をまかなうためには広告が不可欠だし、そのためにクライアントの意向に沿った記事を書くことも必要だし。メディアの意義って何なんだろうなという思いもあって、僕は広告のない雑誌に挑戦してみようと、『Re:S(りす)』をつくったんです。

こうして誕生した、雑誌『Re:S』。藤本さんとカメラマン、それぞれのアシスタントの計4人で車に乗り込み、全国各地を駆け巡りました。特集テーマの大枠こそ出発前に決めているものの、インタビューのアポもホテルの予約も曖昧なまま、偶然の出会いを楽しんだ取材の旅は、2006年から2009年まで続きました。

『Re:S』でも特集した、スピングルの靴

藤本さん その頃から、とにかく捨てられないものをつくろうと思って、一生懸命頑張ってきた感じなんです。今も履き続けている『スピングルムーブ(現:スピングル)』っていう靴があるんですけれど、以前『Re:S』でも特集したことがあって。職人の若い男の子を紹介したり、社長と飲みに行った様子を載せたり、行き当たりばったりにいろいろな記事を書いていました。

知れば知るほど、みんなその靴を履きたくなると思うんだけれど、誌面には会社の電話番号もホームページのURLも一切載せなかったんです。20年後にも読めるものをつくりたいなと思っていたから、そのときに変わっている可能性がある情報は紹介したくないなって。欲しいと思ったり、興味が湧いたりしたら、きっとそのとき自分で調べるじゃないですか。そういう能動的なアクションがあれば、モノも情報も、もっと大切にすると思うんですよね。

『Re:S』の休刊から15年が経った今もなお、「スピングル、買いましたよ!」と話題に出ることもあるのだそうです。

ワイナリーのような、本づくり

その後も藤本さんは、秋田県発行のマガジン『のんびり』の編集長を務めたり、「マイボトル」という言葉を考案して根付かせたりするなど、編集者としての枠組みを越えた活躍を続けてきました。

藤本さん 僕はいまだに、自分のことをプロのアマチュアだと思っているんです。編集プロダクションにいたこともないし、出版社で働いたこともない。だからこそ、これまでの枠組みを疑うことができるのかなって。

でも、何が良くて何が駄目かっていう、是非の話ではないんです。「マイボトル」という言葉をつくったのは20年くらい前だけれど、ペットボトルを悪者にしたいわけじゃなかった。僕がしきりに言っていたのは、ペットボトルのおかげで飲料ボトルをカバンのなかに平気で入れるようになったからこそ、マイボトルの文化が実現できたっていうこと。缶の時代には、飲みかけのジュースをそのままカバンに入れるなんて、ありえませんでしたから。

電子書籍についてもいろいろ意見があるけれど、僕もマンガなどは電子書籍で買っています。その一方で、余計に紙の本の良さも感じてる。

デジタルカメラが普及したからこそ、フィルムカメラの魅力に気付かされると言う藤本さん。取材中、インスタントカメラをお渡しして、一緒に楽しみました

これまでさまざまなクライアントや著名人と一緒に仕事をしてきた藤本さん。それらの仕事はとても充実しているし満足もしているけれど、自分の心のどこかに蓋をしていたものがあると言います。そんな中で、もう一度原点に立ち返り、紙の本づくりにピュアに立ち向かってみたいと、自社レーベル『Re:Standard Books』を立ち上げ、『取り戻す旅』を出版しました。

)『取り戻す旅』の印刷所は、長野県松本市の藤原印刷さん。表紙と本文に廃インクが使われています

こうした本づくりを、「ワイナリーみたいに、本をつくりたかった」と、藤本さんは表現します。

藤本さん ナチュラルワインって、その地域の風土にあったワインをつくろう、醸そうって、みんな努力されていらっしゃいます。テロワール(フランス語で「風土の、土地の個性の」)という言葉も、ワインづくりの場でよく使われていますよね。本数も限られているから、当然味わえる場所も限られてくる。

大量生産、大量消費ではない形で、伝えていくことを僕もやりたくって。だからストレートに言うと、僕も生産者になりたいのかな。昔は「すごく良い大根ができたから、見て!」みたいに本をつくりたいと思っていたけれど、根本は変わっていないなって。こうやって目の前の人に話すみたいに、この本を届けられたら嬉しいです。

取り戻したのは、自分の中の「何か」

『取り戻す旅』では、藤本さんの3泊4日の東北旅が、全10章、240ページにわたって生き生きと綴られています。

かつての『Re:S』での取材旅のように、青森から岩手を行き当たりばったりで巡った本の終盤では、「アウトプットしてこそ、旅」という一節が登場します。

藤本さん 僕、思い出フェチなんですよ。でも、僕の脳みそはポンコツだから、めちゃくちゃ忘れちゃうんです。「これ、美味いな!」って言ったら、「いや、2年前にも食べてましたやん」みたいに突っ込まれちゃう。だから、ちゃんと記憶を外部に保存していないと、後々思い出に浸れない。そういう意味でSNSは超便利だと思っているけれど、デジタルデータっていつかは消えてしまうだろうし、モノの方がずっと残っていく。だからたまに過去の記憶を引っ張ってきて、活字に落とさないと安心できないんですよ。

そして、「書いて言葉にするのは、自分を知る行為」だと、アウトプットの意義を藤本さんは続けます。

藤本さん 文章っていうもの自体、何の記録を書こうと、今目の前で喋ってることを速記しようと、全部過去のことじゃないですか。文章っていうのはすべてが後付けなものだし、書きながら気づくことはいっぱいある。だからまるで、ファンタジー小説を書くような気分で、めちゃくちゃ精密にリアルなことを書いていたりするんですよ。

それに旅先の体験っていうのは、この辺の街で日々僕が暮らしていることと比べたら、非日常でスペシャルなこと。刺激がいっぱいでインプット過多になるから、胃もたれを起こしちゃう。アウトプットしていくことで、体験が消化されていくっていうか。便を出すくらいの気持ちで消化させていかないと、記憶の腸のひだの中に残っていそうな気がする(笑)。そんなスペシャルな体験を、みんなでシェアしないまま終わることにしんどさも感じるから、どんどんアウトプットしていくのかな。

『取り戻す旅』と名付けられた今回の著書ですが、「本来は、取り戻すっていう言葉づかい、しないんですよ」と藤本さんは言います。

藤本さん ペットボトルが出てきた次のフェーズとしての水筒やマイボトルの提案のように、僕は常に未来の話をしてきました。過去の文化や社会を取り戻そう、なんてふうに思って活動していないわけで。取り戻すっていう言葉は、少し後ろ向きな気がするし、僕の性格には合っていないって思っていたんですよ。だから僕の中に、過去は良かったね、みたいな思いがあったことが、ちょっと自分でも不思議だった。でもたしかに、雑誌Re:S(りす)の頃のような、行き当たりばったりで自由な旅をしたいという気持ちが強かったから、そういう意味で、取り戻したいという言葉づかいになったのかなって。

本のデザインを担当したのは、『Re:S』の頃からずっと一緒に仕事をされている、堀口努さん。藤本さんは「取り戻す」という言葉がどうしてもしっくりこなかったため、ひらがなにして「とりもどす旅」にしようと、伝えたそうです。

藤本さん 堀口さん、その時忙しかったのか、なんかうまく伝わっていなくって(笑)。結局、漢字のまま表紙案があがってきたんです。でもそれを見たら、「取り戻す旅」という漢字混ざりの表記だと、「りす」という2文字が浮かんでくることに気づいて、ああ、これで良かったんだなって。

だから僕、自分がロジカルに考えてたどり着いた答えを、まったく信用していないんですよ。それよりも直感とか感覚とか、そこから受けるものを大切にした方が面白いし、すごいことが起きるなって。何が来ても、それを受けて楽しんだら良いやんっていう、合気道の精神みたいな感じなのかな。それが人生を楽しく、楽に生きるコツだと思っているんです。

印税という構造への、小さな革命

ここから話は「Culti Pay(カルチペイ)」へとつながっていきます。編集者として活動する藤本さんですが、今回の『取り戻す旅』のように、作家や著者としての一面もあります。出版業界において、著者印税は通常5〜10パーセントほど。実績がない著者の場合、初版は無印税というケースもあるそうです。

藤本さん 本が生まれるのは著者あってこそのはずなのに、「あなたの取り分は数パーセントです」って決められていることに、すごく違和感があって。僕は本を図書館で読んでもらうことも嬉しいし、古本屋で買ってもらうこともありがたい。でも世の中の書籍は、新刊で何冊刷ったかに応じて、印税が入ってきます。そのため古本屋で買われたとしても、著者にも版元にも一切還元されることがない。だから「新刊を買ってね、図書館で借りないでね」と呼びかけている作家さんもいますし、そう言っちゃう気持ちもわからなくはない。本はプロダクトに対するお金が最初に支払われたら、その後いくら読まれたとしても、コンテンツに対するお金って入ってこないから。

出版社や取次の会社があるからこそ、全国に本が流通し、私たちのもとに届きます。それは間違いなく素晴らしいことだし、藤本さんもまったく否定的ではありません。しかし世の中がどんどん変化しているのだから、構造を見直したり、別の機能が立ち上がったりすることは当然起こり得ます。そんな社会への小さな革命が、『取り戻す旅』には込められています。

話は3、4年前に遡ります。

ミシマ社の編集の方から、新刊の出版について相談された藤本さん。当時から印税に対する疑問があったので、「印税なしで良いから、PayPayのQRコードを奥付に載せといてくれへん?」と冗談混じりに返事をしたそうです。

藤本さん PayPayは個人間の送金は手数料0円だから、飲み会の後に「とりあえずまとめて払っとくから、みんな2000円ずつPayPay送金しといて」とか気軽に言えるじゃないですか。そんなふうに、著者に気持ちを支払えたらめちゃくちゃ良いやんと思ったんだけれど、多分マネーロンダリングを防ぐためなのか、PayPayのQRコードは時間制限付きだったんです。だから印刷することができなくて、そのときは諦めるしかなかったんですよね。

藤本さんがQRコードに注目したのは、そこから更に数年前のこと。2017年の冬、岐阜の飛騨古川で見つけた、飛騨地域限定の地域通貨「さるぼぼコイン」がきっかけでした。

藤本さん ちょっと早めに岐阜に着いたから、友人を待ちつつふらふらしていたら、銀行に可愛いポスターが貼ってあるのをたまたま見つけて。「旅人なんですけれど、僕も使えますか?」って聞いたら、アプリを教えてもらったので、とりあえず数千円チャージしてみたんです。その後、味噌せんべい屋さんに行ったら、さるぼぼコインのQRコードが貼ってあったから、試しにそれで支払ってみて。アテンドしてくれた友人は、「なんでアプリ持ってるんですか!」ってビビっていましたね(笑)。

その当時は、お客さん側がQRコードを読み込み、金額を打ち込んで支払うなんて、日本で普及しないのでは、と言われていたそうです。しかし、さるぼぼコインは、それができることを証明してくれた。QRコードを印刷して貼るだけだから、お店側の負担も少なくて済みます。

藤本さん その方法は海外ではすでに広まってたけど、日本人は面倒くさくてするわけないやんって思われていた。それも決めつけですよね。その点に関してはPayPayよりも、さるぼぼコインの方が早かったんです。中国からAlipayの人たちが視察にも来たそうですよ。そういう先進性が、ローカルから生まれていったことが素晴らしいなと思いました。

その後、岐阜で大きな水害があった際、寄付をしてくれませんかと、さるぼぼコインのQRコードがSNSで回ってきたそう。味噌せんべい屋さんのほか、数店でしか使っていなかった藤本さんのさるぼぼコインには、まだ残高が残っていました。さるぼぼコインはユーザー間の送金なら手数料はかかりません。こうして全額、そのまま寄付ができたそうです。

藤本さん 一般的なQRコードでの決済だと、数パーセントは手数料として取られてしまうじゃないですか。それがビジネスなんだからもちろん良いし、仕方のないことだけれど、僕は結局誰か一人が儲かるっていう構造が嫌なのかなって。YouTuberが出てきて、世の中に多様な働き方が出てきたと言っても、結局Googleが一番得をしているわけでしょ。僕はもっと小さいものが、いっぱい溢れていた方が良いと思うんですよね。

さるぼぼコインに出会ったのが、約7年前。ミシマ社の編集者さんに「PayPay載せてよ!」と言ったのが、3、4年前。QRコードを使った個人間送金というアイデアが、藤本さんの中で温められていきました。

「みんな」との気持ちをストレートにつなぐ、Culti Pay

あるとき、日本初のデジタルバンク「みんなの銀行」のことを教えてもらった藤本さん。自分の個人口座がQRコード化できる、国内で唯一の銀行。そして口座情報は変わらないから、印刷することもできる。温めてきたアイデアが、実現に向けてぐっと近づいた感覚がありました。

藤本さん 金融系の法律ってどんどん変わっていくし、僕が勝手に動いて、もしも何かに抵触したら、ご迷惑をかけてしまうし。不安なこともいっぱいあったから、一度みんなの銀行の頭取に相談したいなと思っていたんです。そしたら、ユーザーアンバサダー募集っていう案内を見つけて。258名応募があったそうなのですが、そのうちの10名に選んでもらったんです。これはチャンスだと、呼ばれてもいないのに、福岡にあるみんなの銀行の拠点まで何度か伺って(笑)。最終的に 頭取からもご意見をいただいた上で、僕のアイデアを実現できることになりました。

こうして、藤本さんの長年の想いがかたちになったのが、「Culti Pay(カルチペイ)」という仕組み。「cultivate(耕す)」と「pay(支払う)」を組み合わせた造語です。

「cultivate(耕す)」は、「culture(文化)」の語源でもあると、ツバメコーヒーの田中辰幸さんから教えてもらったそう

Culti PayのQRコードを読み取ると、著者の「みんなの銀行」の個人口座につながります。著者に対して、読者が直接支援を送ることができるのです。また、みんなの銀行同士なら、送金手数料はかかりません。もし今、手持ちのお金がなかったとしても、10年後、20年後に送っても大丈夫。著者と読者との、時間と場所を越えたストレートなつながりが、そこには存在します。

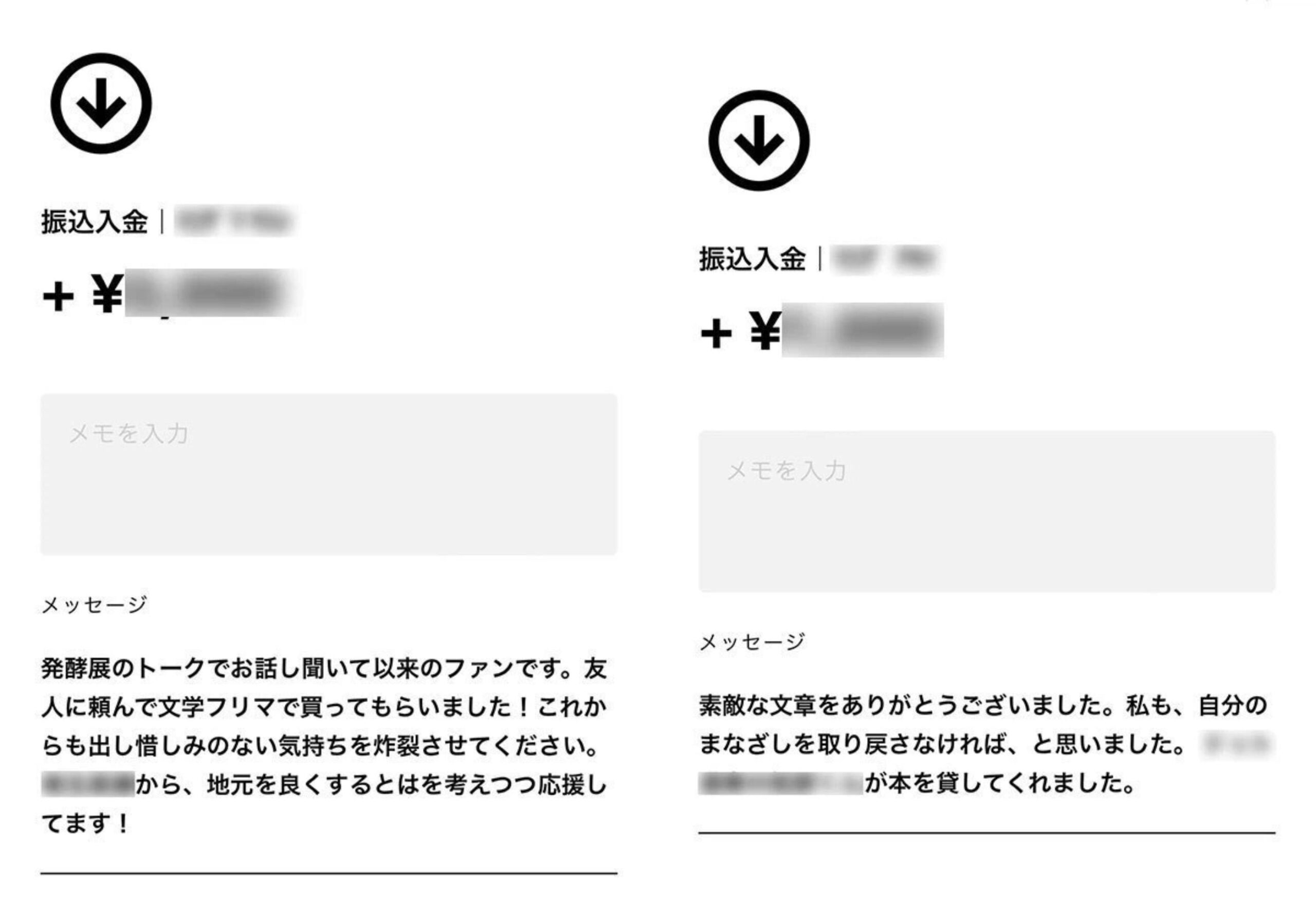

Culti Payを通して、メッセージ付きでお金を贈ることができます(提供:藤本さん)

みんなの銀行からはOKをもらったけれど、初めてやる試みだから、どこかで問題が起こるかもしれない。自分ですべての責任が取れるようにと、自費出版の『取り戻す旅』から始めてみることにしました。

藤本さん Culti Payじゃなくって、Social Royaltyっていう名前にすることも考えていたんですよね。でもいまいちしっくりきてなくて。それでも進めなきゃなあと、デザイナーの財部裕貴くんにロゴをつくってもらったんですけれど、そのときはSocial Royaltyの「S」と「R」がモチーフだったんですよ。

藤本さん でも、その後Culti Payという名前を思いついて、あらためてロゴを見たら「C」と「P」でしょって言われて、ほんまやなって。その後、財部くんが耕す土と書いて、「QRコード(耕土)」って言ってくれた。ダジャレと言ってしまえばそれまでだけれど、全部しっくりきた。

すべての仕組みを優しく肯定する、「あたらしい“ふつう”」

『取り戻す旅』のネット販売の窓口のひとつとして、2024年6月15日からバリューブックスでの取り扱いが始まりました。

藤本さん 『取り戻す旅』の定価は、1500円+税で、1650円。バリューブックスさんで売れたら、1650円、全部僕にくれるんです。マージンを全然取らないんですよ。普通は意味が分からないじゃないですか(笑)。でも、バリューブックスさんは、それが他の本を買ってくれるきっかけになるから要らないです、応援させて欲しいって言ってくれて。新刊ビジネスの枠組みの中だとありえないけれど、古本の買い取りと販売を行うバリューブックスさんだからこそできる話ですよね。

『取り戻す旅』を読み終えて、次の読み手にバトンを渡したいときは、バリューブックスが買い取ってくれる。中古で売れた金額の33%が、著者印税として、また藤本さんに届くのだそう

インターネット上の書店として、国内最大級のバリューブックス。全国から集まる古本は、1日3万冊にものぼるそうです。

藤本さん 以前バリューブックスさんに伺って、全国から集まった古本がどうなるのか、実際にすべての工程を説明してもらったことがあったんです。そのときは人様の商材でビジネスをさせてもらっているというか、自分たちで作った本じゃないのに稼がせてもらっていることに、若干の後ろめたさがあるっていう話をされていたんですよね。バリューブックスさんには、状態が良いものも悪いものも全国からたくさん送られてくるし、値段がつけられない本もある。でも、そんな本たちにCulti Payのシールを1枚貼れば、それがまた価値を持ち始めるかもしれない。

今までは新刊の印税というかたちでしか、著者にお金が入ってきませんでした。しかし本との出会いは、いつどこで起こるか分かりません。友人とまわし読みをしたり、カフェの片隅の本棚からふと手に取ってみたり。Culti Payがあれば、1冊の本が回っていけばいくほど、著者を支援するきっかけが増えていきます。

これまで新刊ビジネスの枠からは外れていた古本屋や図書館を、著者としてもすなおに肯定できる。本とのすべての出会いを、肯定することができるんです。もちろん本だけでなく、WEBの記事や映画、写真展など、ありとあらゆる場面で使える可能性を、Culti Payは秘めています。

一時バズりたいわけでもなければ、そういうの流行ってたよねと言われたくもない。「文化にしたいからこそ、Culti Payと名付けたんです」と、藤本さんは最後に語ってくれました。

筆者の私も、ありがたいことにさまざまな媒体で撮影や執筆をさせていただいています。でも時々、ちゃんと読者の方に届いているかな……と、不安になることがあります。1万人に流し読みされたとしても、たった1人で良いから、心に残るものになっていてほしい。日々、そんな願いを込めて仕事をしています。

もしCulti Payのような取り組みが広まり、作者に直接応援を届けられることが当たり前になっていったら……。つくり手のときは、きちんと誰かに届いたという感謝の気持ちを持って、もっと純粋に作品づくりに熱中できるのかもしれない。鑑賞者のときは、作者のことをもっと大切に想像しながら、作品を楽しめるのかもしれない。そんな優しくてポジティブな循環が生まれていくのではないでしょうか。

すべての状況が、いきなり変わることは難しいかもしれません。ですが、今回小さく芽生えたCulti Payという可能性が、「あたらしい“ふつう”」になっていくことを願わずにはいられないのです。

(撮影:小黒恵太朗)

(編集:廣畑七絵)