「治具」という言葉をご存知でしょうか?

「治具」とは英語の「jig」に当て字をしたものであり、その意味は辞書を引くと次のように書かれています。

機械工作の際,刃物や工具を正しい位置に導くために用いる補助工具。 (「治具」とも当てる)

今回の主役である「株式会社GIVE&GIFT」の中川悠さんは、社会に山積する課題を解決するために、「一人でも多くの人が身の周りに溢れている資源や組み合わせの可能性に気づいて、アクションすることが大切だ」と考え、10年にわたって活動を行ってきました。

2016年には、以前、greenz.jpでもご紹介した都市型就労支援施設「GIVE&GIFT」の仕組みがグッドデザイン賞を受賞。その取り組みは関西を中心に注目を集めています。

「治具」という言葉は、インタビュー中に中川さんの口から何気なく発せられたものでした。

しかしお話を聞いていくと、そこにはいつも困りごとに耳を傾け、考え悩み、汗をかいて時に悪戦苦闘をしながら、人の能力が発揮される「正しい位置」に納まることを補助し、困った人のサポートをする治具のような手法を生み続けている姿が見えてきました。

中川さんはどのように考え、そしてどのようにして、たくさんの手法を生み出しているのか。また、活動を続けて10年が過ぎ、これからどこに行こうとしているのか。お話を伺ってきました。

精神科医療機関を経営する母方の祖父、技師装具の開発をする父をもつ。20代は大阪の情報雑誌の編集者。その後、障がい者福祉・高齢化・産業の低迷など、「社会の困りごと」を解決できないかと、2007年に「株式会社GIVE & GIFT」を、2012年に「NPO法人チュラキューブ」を立ち上げる。2014年には大阪・淀屋橋に「オフィス街のランチカフェ×障がい者福祉施設」をテーマにした、就労継続支援B型事業所「GIVE & GIFT」を設立し、2016年度グッドデザイン賞を受賞。京都産業大学、関西大学、近畿大学にて非常勤講師を務めるなど教育分野でも精力的に活動を行っている。

分野にとらわれないプロジェクトの数々

株式会社を経営しながらNPO法人の理事長も務める中川さんの活動は、ご自身でもなかなかうまく伝えきらないというほどに、横断的かつ多彩です。

「株式会社GIVE&GIFT」としては、就労継続支援B型事業所「GIVE&GIFT」の経営を中心に、まちづくりや企業CSRのコーディネート、企業・教育機関などへの各種デザイン、行政と連携したビジネスマッチングや大学生・専門学校生の人材育成、福祉施設のコンサルティングなどを行い、「NPO法人チュラキューブ」としては、高齢者の情報弱者支援、障がい者の行動支援、地域コミュニティ支援、過疎地の経済促進事業などに取り組んでいます。

大阪・淀屋橋に店舗を構える、障がいのある人たちが働く「GIVE&GIFTcafe」

そんな数ある事業・プロジェクトの中から、代表的な取り組みと、取り組む中で中川さんが開発した手法をいくつか見ていきましょう。

障がいのある人が伝統工芸を担えるようにする手法

前回の記事でも少し触れましたが、中川さんは今、京都市障害保健福祉推進室から打診を受け、後継者不足に悩む伝統工芸を守りながら障がいのある人の新しい雇用枠をつくれないかと、工芸品製作の一部を障がい者が担うトライアルに挑戦しています。

まず行ったのは、老舗和ろうそく会社の「中村ローソク」と協力して、知的障がいや精神障がいのある人たちとの「ローソクの絵付け体験会」。

実際に、障がいのある人に平面の下書きを見ながら絵付けを試してもらうと、平面の絵を、立体である円柱のローソクに直接模写するのはなかなか難しいことがわかりました。

それならばと「Illustrator」で図柄を再現して、トナープリントでろうそくに転写してみたところ、伝統的な絵柄のぬり絵を立体物であるローソク上に再現することに成功。作業に取り組める人がぐっと増えたといいます。その結果、ローソクの絵付けの企業実習へ参加する障がい者の数も増え、「中村ローソク」では1名を絵付師として採用するに至ったのです。

2年目には、江戸時代から人々に愛されてきた絞り染め「京鹿の子絞り」の技術をつなぐ「絞彩苑 種田」との連携にもチャレンジ。

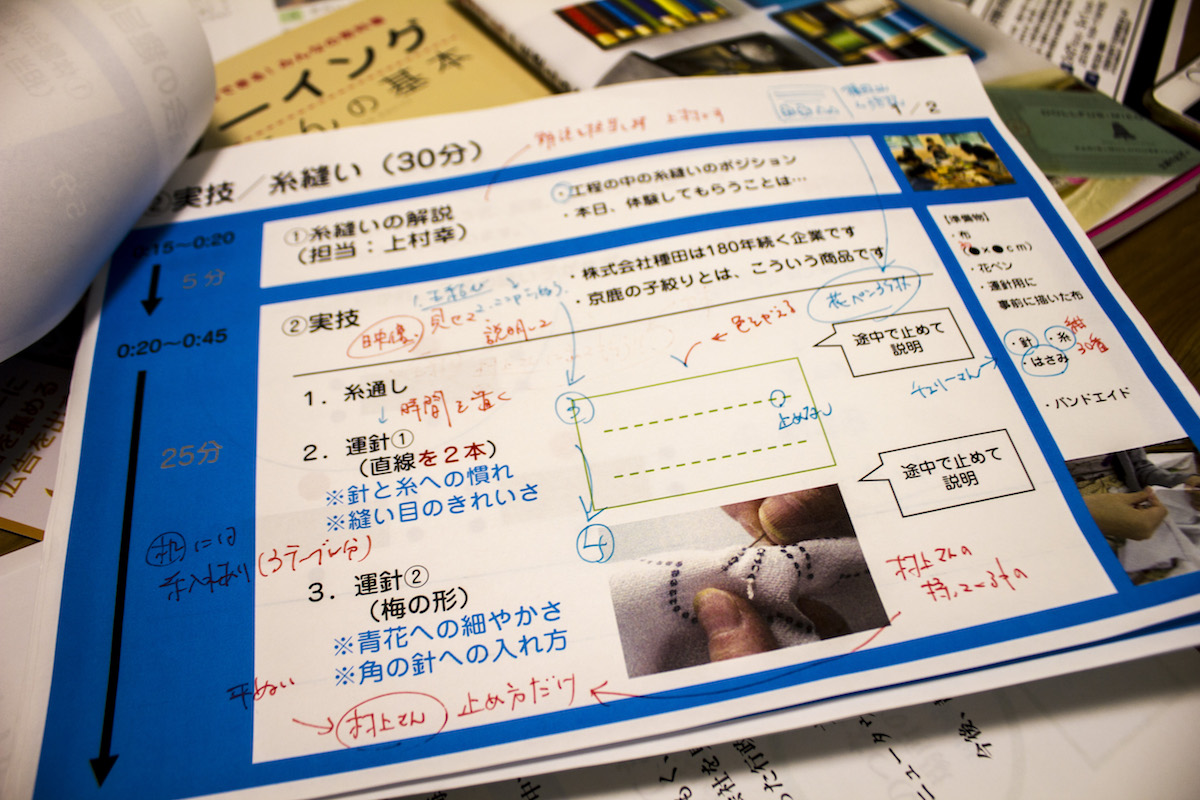

中川さんは、本屋で縫い物の本を手に入れて読み込み、手芸作家さんと相談しながら、「どういう治具があれば障がいのある人がこの仕事を担えるようになるのか」を、さまざまな方法を試しながら検証を続けていました。

実に綿密に練られた、体験会の進行資料

その結果、こちらも2018年3月には、未来の職人となるべく1名の障がい者の採用に至りました。

「超苦労しています(笑)」と中川さん。

縫い物のことなんてまったくわからないところからのスタートなので、とにかく勉強して、作家さんに相談して。どんな段取りをすれば、「障がいのある人が縫い目の綺麗さを認識できるか」といったことを考えて資料に落とし、それから体験会をするんですが、それでもなかなか思うようにいかないんですね。いろんな方法を試しながら、今も最適を探しているところです。

大学生の豊かな文章表現を引き出す手法

中川さんは3つの大学と1つの専門学校で、「キャリア教育」や「社会起業論」といった授業を受け持っています。京都産業大学では学生たちの文章力を豊かにするための講義も行っていて、これまで3年間にわたって数々のワークショップに取り組んできました。

高校時代からスマホ文化の中にいる学生たちは、LINEやtwitterの短文でのコミュニケーションに慣れ過ぎていて、頭の中に接続詞と語尾のストックが圧倒的に少ないんです。そこで、当初は既存の本や新聞を活用し、彼らに数多くの言葉のストックを持たせるという方法などもとりました。

しかし、頭の中にインプットした言葉を、どう使うのが正しいのか正しくないのか、判断基準をしっかりと築けていない学生たちの文章は、一足飛びに上達することはなかったそう。

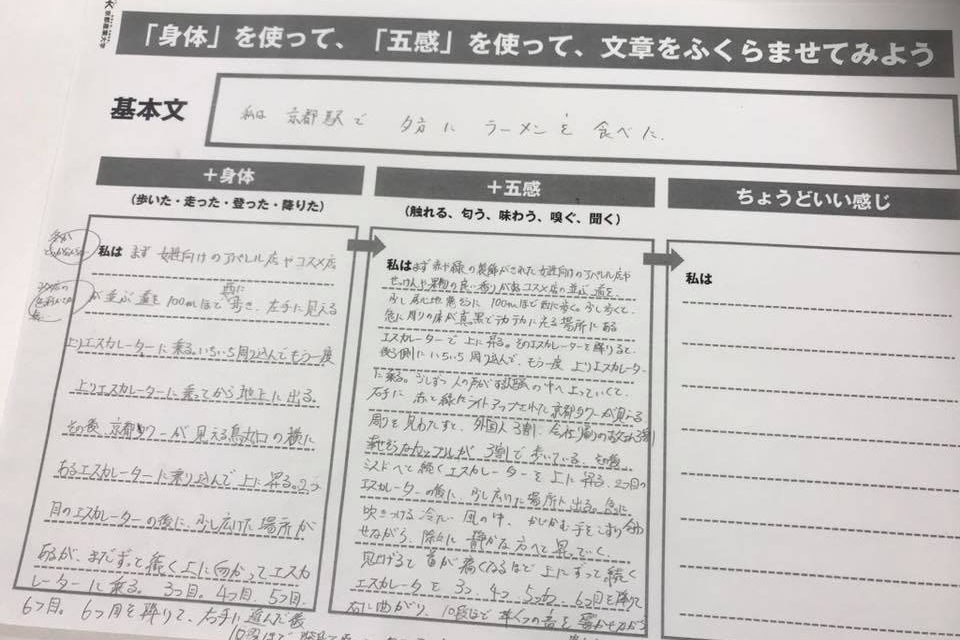

果たして、どうアプローチすれば彼らの文章は上手くなるのか、どうすれば各人の内から出てくる豊かな表現を引き出すことができるのか。自身の文章の書き方を分解していくうちに、中川さんは身体表現や五感による感覚を表現に使っていることに改めて気がつきます。そこで「身体と五感を使って文章をふくらませてみよう」というワークを実施。これがはまりました。

彼らの大半は新聞や本を読む文化の中にいないんですね。でも、自分自身の感覚を必ず表現に盛り込む文章を書かせてみると、これがなんとも詩的で、素晴らしい文章をみんなが仕上げてきました。

言葉を知らないと思い込んでいたのは大人たちで、彼らには思いもよらない言葉のストックがあったんです。「なんでこんな言葉を知ってるの?」って聞いたら「歌のなかに出てきた」とか「映画の字幕に出てきた」って言うんですよ。「なるほど!」と思って。

僕たちとは違う方法ですが、活字離れしているこの世代もちゃんと言葉を吸収しているんですね。惜しむらくは言葉の総数が数ないこと。個人差はもちろんありますが、このシートにはすごく可能性を感じています。

地域の人が土地の魅力を発信したくなる手法

中川さんは依頼を受けて、いくつかの地域でコミュニティデザインにも取り組んでいます。ここで取り上げるのは、兵庫県にある淡路島でのプロジェクト。

2016年、淡路島では「国産みの島」という歴史文化を語る上で欠かせない31の文化財が「日本遺産」に認定されました。中川さんは、この「日本遺産」を地域でどのように活かしていくか住民参加型で考える場「まちづくりカフェ」を、淡路市・洲本市・南あわじ市という3市それぞれで運営してきました。

「まちづくりカフェ」の様子

「まちづくりカフェ」を通じてワークショップ参加者である市民のみなさんと、銅鐸をはじめとする古代をテーマにした、お土産・体験イベントなどをひとつひとつつくり上げてきました。実現したアイデアは、昨年開催された「日本遺産フェスティバル」でお披露目。公式ボランティアガイドのための150ページもある教科書も作成しました。

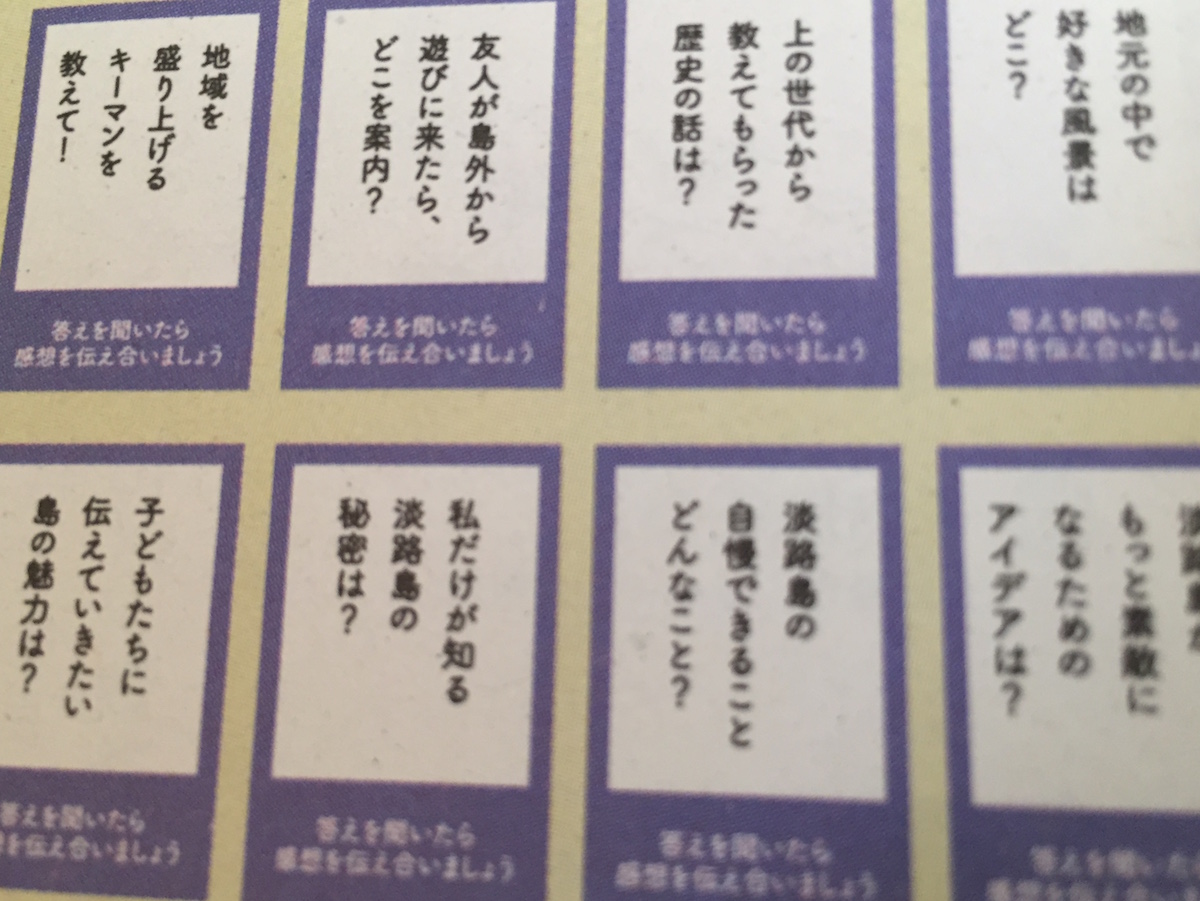

中川さんは、参加者が意見交換するうちに出てきた「体験プログラムをつくろう」というアイデアを、さまざまな問いが記されたオリジナルのカードや、体験プラン検討シートなどを使って、さらに精度を高めようと試みます。

しかし、会話が盛り上がりすぎてアイデアがまとまらず、うまくいかなかったそう。

少しずつ分解しながら、誰のためとか、何のためとか、どこでやるのか、落とし込みやすくするシートをつくって進めていったんですが、「話が楽しくてまとめられない」という話になって、「そうか〜、難しいのか〜」とか思って(笑)

たしかに出てきたアイデアをまとめるには編集力がいるんですよね。その編集力は、「まわりにいる人の多さ」や「新しい情報の蓄積」があってこそ高まるもので、「自分の周りにある新しいニュースの多さ」や「周りの同業者の成功事例・失敗事例の多さ」が、実際に動き出す時に重要になるんです。

そして、そんな取り組みを編集する機会が、都会に比べても少ないんだということがわかって、でもその時に新しく気がついたのは、彼らは自分の想いやチャレンジしたいことを喋りたいんだということ。そこを引き出していくほうがいいかもしれないと思ったんですね。

そこで中川さんは、南あわじ市の「まちづくりカフェ」で、参加者が参加者にインタビューする様子を録画して、一部編集をかけてYouTubeで配信するという番組づくりにやり方をシフト。この決断が、この場の参加者にはヒットしました。

参加者をインタビュアーとゲストとして、5分くらいの番組を収録。次の月にはプロに頼んで番組っぽく編集した完成映像をワークショップで観覧するんですが、毎回大爆笑しながら、みんな笑顔で少し恥ずかしそうに番組を見ていて、ちょっと緊張感もあっていい感じなんです。

もともと思いを持っている人が多いから、「企画を考えよう」と構えるよりも、素直な気持ちで喋っているほうが自然と思いが出てくる。しかも、ライブ感あるし、多くの市民に届けることを意識できるし、美しい言葉も選ぶし、おもしろくて。

「次は誰を呼びたいですか?」と聞くと、結構出てくるようになって、よしよしと。今後はこっちから外に出て行って取材しながらの番組づくりもやっていこうとしています。

番組づくりを通じて、参加者が楽しみながらお互いの思いや、まちの資源を客観的に知る、または新たな関係を育むということが起き始めているのです。

意識の矛先が社会課題に向いた理由

このように、さまざまな方法で社会課題解決につながる一手を生み出そうと取り組む中川さんですが、そもそもなぜ、ここまで社会課題に意識を向けるのでしょうか。

きっかけは、中川さんが高校生の頃に起きた大災害まで遡ります。そう、1995年に起きた阪神淡路大震災です。当時、山梨県の高校で寮生活をしていた中川さんは、出身地である伊丹に戻り、ボランティアに参加します。

普通に暮らしていた人が、ある日突然、こうなっちゃうんだって強く感じましたね。

そしてもうひとつのきっかけが、2008年に起こった「リーマンショック」でした。当時、雑誌の編集をしていた中川さんは、「リーマンショック」によって雑誌がことごとく廃刊になっていく時代に直面します。

神戸ウォーカーがなくなって、神戸の人たちの仕事もなくなって、その人たちが大阪になだれ込んできました。雑誌がなくなり、数少なくなった案件に仕事を求める人が集中して、結果的に仕事を失ったライターの友人は転職していったし、スチールのカメラマンがムービーを始めたり、議員さんになろうと暴走する人もいたり。本当に地獄絵図のようで、経済が疲弊するとこんなにも簡単に産業がなくなるんだって実感して。

ということは、いつか大学も潰れるし、行政だってなくなるし、農業だって漁業だってなくなる可能性はある。その原因の根っこにあるのは、人口減少だってその時に気がついたんです。

人が仕事を失い食べていけなくなる場面を目の当たりにし、その辛さを肌で感じているからこそ、中川さんは今後、加速度的に人口が減少し経済も下降していく中で、食べていけなくなる人が増えていくことを危惧しています。

世間を見ていて、「もっとこうしたらいいのに」という場面がたくさんあるし、困っている人からの相談もたくさんいただきます。この困っている人たちの困りごとが減っていくことを応援したい。身の回りの資源に目を向ける大切さや資源と資源をつなげる可能性に気がついてそれを編集できる人、自ら立ち上がれる人を増やしたいんです。

それは、たくさん経験してきた取り組みの中で、資源や可能性に気がついて、動き出す人を数多く見てきたから。そのために、いろんなビジネス・サービス・カリキュラム・ワークシートなどをつくって、彼らが立ち上がりやすくサポートしているのかもしれません。

これまでの知見と経験をシェアしていく

中川さんは今後、これまで積み上げてきた知見や経験、都市型就労支援施設のビジネスモデルといったさまざまな手法を、第三者にシェアしていけるような仕組みをつくっていきたいと考えています。そして、これまでの取り組みを検証するために、大学院の博士課程に進むつもりであることも教えてくれました。

都市農業もニュータウンも、漁業も障がい者福祉も、とにかく新しいことにチャレンジし続けてきました。ずっと走り続けていたので、それをちゃんと検証することがなかなかできずにいたのですが、10年やって成功と失敗を積み上げて、これはいよいよ理論化して、みなさんにギフトできるものにしていけないだろうかと思うようになってきたんです。

ありがたいご縁をたくさんいただいて、結構いろんな世界を見てきたなと思っていて、それを経験させてもらえた人間として、僕たちの提案の裏にどんなアイデアがあるのか、どういうことを考えているのか、言葉に紡いでいきたいなと思います。

はたから見ていると、中川さんという人は、とても軽やかにアイデアを導き出し、ファシリテーションをして場を取りまとめ、巧みに言葉を操り、デザイン性の高いアウトプットを生み出す、非常に器用な存在に映っていました。

しかし、お話を聞けば聞くほど、人並み以上に考え、調べて相談して、実験をして、失敗を積み上げて、その上で最適だと信じた方法を示す、地を這うような努力を続けている方でした。そうして、実に多彩な地域・分野・団体に関わってきた今の中川さんは、体験のストックが膨大になっている状態。その膨大なデータが編集され、世の中にシェアされた時、社会にどんなギフトがもたらされるのか、とても楽しみです。