世界各地で頻発する、おびただしいほどの気象災害。

ますます大きくなる格差から分断、争いへと続く無限ループ。

中山間地域における、少子高齢化と過疎化の加速。

2025年を迎えた今、「このままでは今の社会や暮らしは続かないのでは」という不安の中にいる方もいるのではないかと思います。暮らしのレベルでも世界に目を向けても、あらゆるものが限界に近づいているように思えるこの社会を、もう一度編み直す術はあるのでしょうか。

切なる問いを携えて、私たちは林篤志(はやし・あつし)さんを訪ねました。

林さんは、あらゆるセクターとの共創により、社会をアップデートするための実験と実装を行うソーシャルプロトタイピングチームNext Commons Labのファウンダーであり、「100年後も地球と生きる」を掲げてNext Commons Labで生まれた構想を社会実装していくためのチームとして立ち上がった株式会社paramitaの共同代表。

最近では、人口減少期にある日本において、自治体機能の一部を担い補完するサブシステムとして、また共助を促す共同体そのもののデザインとして、Local Coopというオルタナティブな社会システムを開発。奈良県奈良市月ヶ瀬、三重県尾鷲市、静岡県浜松市天竜区水窪町の3地域で“第二の自治体”の実装を進めています。

(※)奈良県奈良市東部地域で進行中のLocal Coop大和高原プロジェクトについて詳しくはこちらの記事をご参照ください。

(※)三重県尾鷲市で進行中のLocal Coop尾鷲の運用資金調達のために立ち上がった「SINRA」について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

地域での実践を積み重ねる林さんは、Local Coopについて「持続することではなく生き延びることが目的」だと語ります。

私たちが生き延びるためのオルタナティブな社会システムとは?

その社会実装の先に見据える世界像は?

長野県御代田町に住む林さんを訪ね、お話を聞きました。

既存の社会システムが持続可能ではないのなら、

新しい構造をつくることもあり得るのではないか

撮影は御代田町で林さんが仲間とともに取り組む「みよたの広場」にて。世界を見据えつつ自分の地域にも心を向け、時間をかけることを惜しまないスタンスが印象的

まずは林さんが取り組むLocal Coopについて知ることから始めましょう。

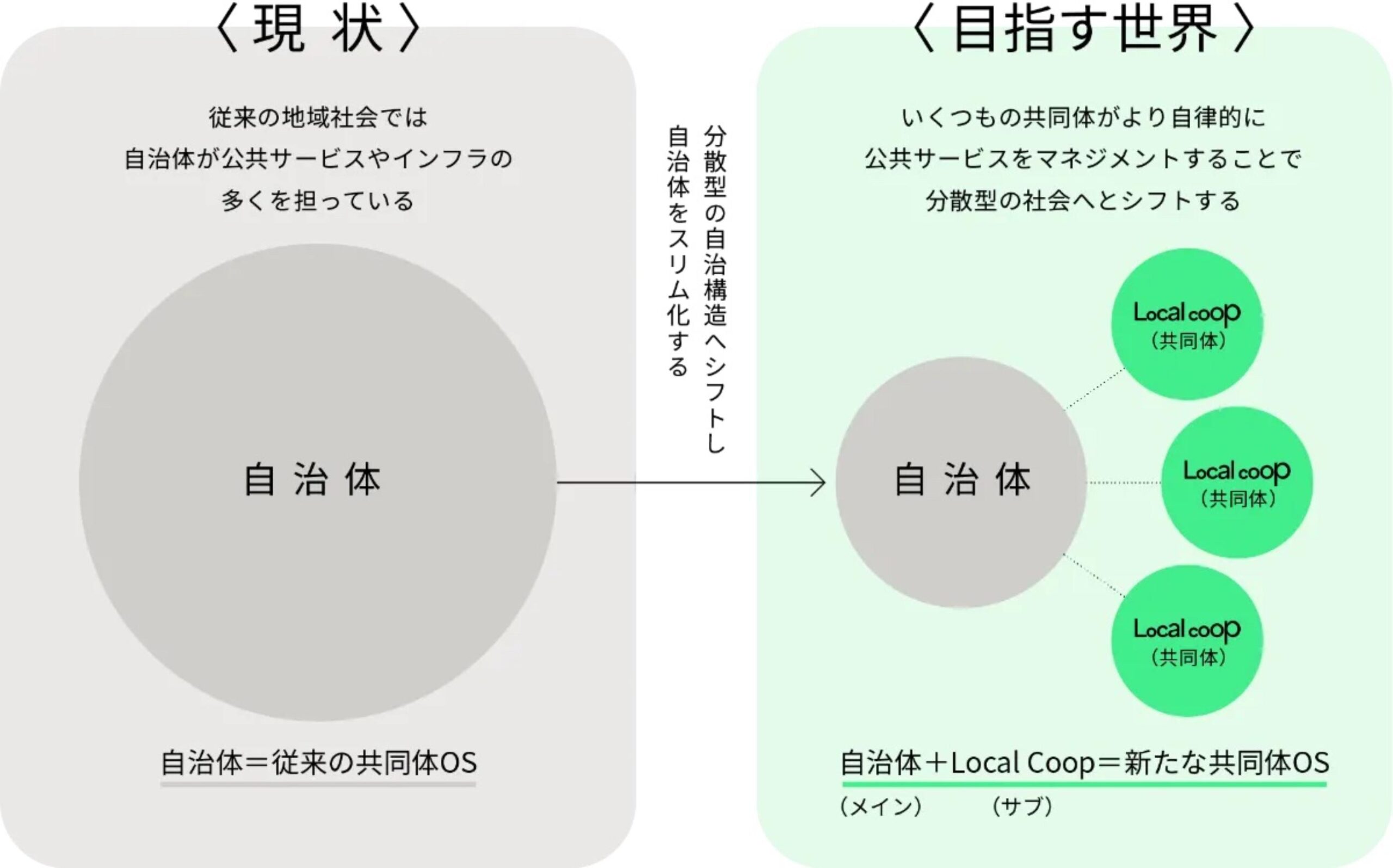

Local Coopは、これまで国家や自治体が担ってきた「自治」について、「住民自ら治める」という本来の形へと再設計する取り組みです。

自治体が公共サービスやインフラの多くを担っている状態から、いくつもの共同体が自律的に公共サービスをマネジメントする分散型社会へとシフトすることで、より柔軟により豊かな暮らしの基盤を構築するとともに共創と互助により課題解決を行い、新たな価値を生み出していく状態を目指しています。

Local Coopが目指す世界の概念図(提供:株式会社paramita)

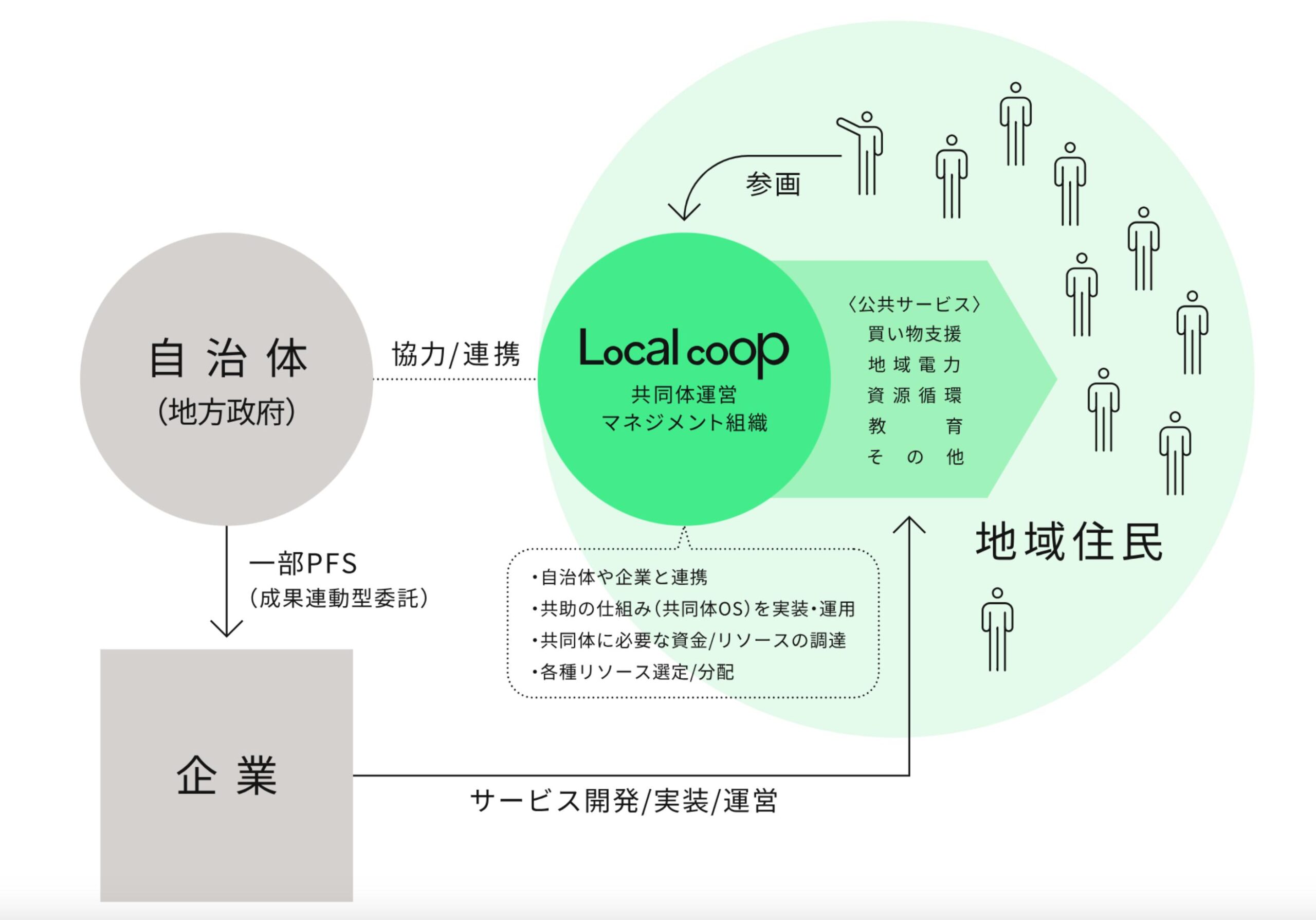

その第一歩として着手しているのが、地方自治体のサブシステム(第二の自治体)をつくること。税金以外の新たな財源や人を確保し、住民主体で民間企業と連携して地域の生活に必要なインフラや公共サービスを創出。自治体の機能を縮小し、住民の共助による本来の自治のあり方を再構築していく取り組みです。

Local Coopの概念図(提供:株式会社paramita)

実際に奈良市東部地域を対象にしたLocal Coop大和高原プロジェクトでは、2024年よりコミュニティバスの運営や資源ゴミの回収、買い物サービスなどの運用がスタート。Local Coop尾鷲でも、環境再生を通じて地域経済を活性化する新たな仕組みづくりとして「SINRA」プロジェクトがスタートしています。

(※)奈良県奈良市東部地域で進行中のLocal Coop大和高原プロジェクトについて詳しくはこちらの記事をご参照ください。

(※)三重県尾鷲市で進行中のLocal Coop尾鷲の運用資金調達のために立ち上がった「SINRA」について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

地方自治のあり方をリデザインしていくLocal Coop。なぜ林さんはこの取り組みを始めたのでしょうか。

林さん 遡ると、Next Commons Labを立ち上げた2017年当時から「ポスト資本主義」というキーメッセージを掲げて、それに共鳴してくれる仲間を日本のローカルに集めて事業や仕組みづくりをやってきました。当時僕が住んでいた岩手県遠野市から始まり、それが全国各地に広がって、まちの風景は変わり事業や雇用も生まれ、おそらくそれなりのインパクトはあったと思います。

ただ、個人の表現活動をローカルでの起業を通じて形にすることはできましたが、それよりももっと根本的な、民主主義の仕組みやガバナンスのあり方そのものがずっとこれまでの延長線上のままなんですよね。

僕らが暮らしや事業の基盤にしているインフラや自然資本など、ともに活用すべき財源や資源をどのように再配分していくかというところから変えていかないと、どれだけ魅力的な人たちが集まって事業をつくりビジョンを描いてもあまり先がないと感じるようになりました。

実はLocal Coopの原型のような構想自体は2011年頃から林さんの中にあり、Next Commons Labで地域での実践を積み重ねながら社会実装できるタイミングを待っていたそう。しかし「当時は全く相手にされなかった」と苦笑いします。

林さん 自治体に話しても、「それは公的な領域だから民間がやるようなことではないでしょ」「なんであなたたちが入ってくるの?」というような反応でした。Next Commons Labでかかわっていた地域の人たちも、まだ「地域のことは地域の人間でなんとかがんばる」というようなある種の閉鎖性のようなものはその頃からあったかなと思います。

でもこの数年、林さんは潮目が変わったと言います。Local Coopのような発想そのものが受け入れられるときが来たと感じていると。

林さん それは残念ながら、本当に残念ながらなんですが、自治体はこのままでは存続しないし、地域のことを地域の人間だけでやるのも難しいということが、リアリティを持って感じられるようになってきたということだと思います。既存の社会システムが持続可能ではないなら、新しい構造をつくることもあり得るんじゃないかと思う人が増えた。

まだまだ共感して実装に向けて動いてくれる自治体の首長は限られていますが、やっと十数年経ってやれるタイミングになったなという実感はあります。

地域に向き合いながらも、

未来に向き合わなくてはいけない

構想から10年以上。林さんは満を持してLocal Coopの社会実装に取り組んでいます。2022年からは、奈良県奈良市東部地域を対象としたLocal Coop大和高原プロジェクトと三重県尾鷲市でのLocal Coop尾鷲をスタートし、2023年にはこれらを全国へ展開するために株式会社paramitaを設立。全国の自治体への実装を進めています。

自治体や地域の人と向き合う取り組みは苦労も多いかと想像しますが、今どのような実感の中にいるのでしょうか。

林さん 前提として総じて地域は変わりたくない、変わる気があまりない。本当は地域から内発的な動機で何かが生まれて変わっていくのが理想だと思っていますが、外の人間である僕らが今Local Coopを進めなくてはならない理由は2つあります。

1つは人の問題です。本当に長いスパンで地域のことを当事者性を持って考えていてその前の世代の技術や文化を受け継いでいる、僕の中で「レジェンド」だと思うような人たちが今70代中盤以降になっている。その人たちがいなくなってしまってからでは遅いと思っています。

もうひとつは気候変動問題です。今動いていかないと、あと数十年という単位でどうにもならなくなる可能性があるので、そこに対してもできる限りの対応をしていくことが必要です。

林さん だから、時間がない。10年のタイムリミットなんです。僕らは地域に向き合いながらも、未来に向き合わなきゃいけない。

もちろん「変わりたくない」と思っている地域の人たちとも丁寧にコミュニケーションをとって彼らにもかかわってもらうようにしていくことは大前提ではありますが、内発的に起こることだけを尊重していて生き残れるようなぬるい状況ではないということを、理解していないといけない。

僕らのやり方には賛否両論あると思いますが、Local Coopの目的は、持続することではなくて生き延びることです。地域に寄り添うだけじゃなく「生き延びないといけないんじゃないか」というところを強く持っているプロジェクトかなと思います。

本当に社会に必要なものは

市場性がなくても存在し得る社会でなくてはならない

Local Coopの取り組みは、もともと公(Public)が担っていた領域を、共助による共同体というかたちの共(Commons)へとつくり変えていくものです。林さんはなぜ公の部分にアプローチしようと考えたのでしょうか。

林さん 今の社会は、社会課題を解決するために、うまく市場と紐づけてなんとか事業として成立させるということをやらざるを得ません。グリーンズもそうかもしれませんし、僕もこれまでそういうことをやってきました。

でも、この構造はやっぱりおかしい気もしているんですね。本当に社会に必要なものは、そこに市場性があるかないかではなくて、存在し得ないといけない。人類が財源の再分配が下手すぎるだけの問題な気がしていて。

Local Coopが向き合っている地域は、市場経済原理が働きにくく行政の施策も行き届かないような狭間です。例えば月ヶ瀬(Local Coop大和高原プロジェクトの拠点となっている奈良市東部の北東端にある地域)はスーパーマーケットが一軒もありません。人口1,200人の地域では収益を上げるのが難しいと言って撤退する。それは経済合理性で考えると正しいし、誰も責められません。

一方で行政、つまりパブリック(公)も、地域住民のために公営のスーパーをやるようなことはできません。公共バスのようなインフラですら維持できない未来が見えている。

日本で最初に名勝指定された月ヶ瀬梅林で有名な奈良市月ヶ瀬地域。江戸時代末期から明治にかけて、その眺望に魅せられた儒学者の頼山陽や斉藤拙堂など、著名な文人墨客や政治家が多数来村したという歴史も

林さん これは月ヶ瀬に限った話ではありませんが、市場原理から見てもパブリックとしても施す術が見つからず、でもそこには千人強の人が住んでいるという状況を仮定して、その中で地域をもう一回ちゃんと回すためには、全員が当事者になって、全員が貢献者になり、全員が受益者になるという構造をつくっていかなきゃいけない。コーポラティブな調整や再分配が行われる自治体に近い機構からつくり上げないと、本当に必要なものは残せない。

つまり、本当に必要なメディアであれば、広報紙のようにパブリックなメディアとして存在してもいいし、本当に必要な社会的な活動であれば、市場と結びつかなくても、その再分配の機構の中で別に存在していればいい。

そこの構造から新たにつくらないと、今ある社会課題や生まれてくる社会課題の根を断つことができないんじゃないかと思います。

財源の再配分の機構からつくり直すという国レベルの大仕事に踏み込もうとする林さんは、自分たちの役割をどこに見据えているのでしょうか。

林さん こんなことを言うと「それは国家の役割だよね?」という話になりますが、国家は人を救えません。でも、共同体を支えることはできるし、共同体は人を救えると思う。だから誰もが自由に新しい共同体をつくり、そこに自由に所属し自由に離脱ができるというプラットフォームが必要なんですよね。

その共同体が連なっていった先が国家のオルタナティブになる。最終的に国家のオルタナティブをつくっていくということは、僕らparamitaというチームとしてのミッションとしてもあるような気がします。

新たな財源を確保し、

自治体の機能を共同体が担っていく

国家のオルタナティブルをつくるという大きなミッションを見据えて、林さんがまず取り組んでいるのは、奈良県奈良市月ヶ瀬や三重県尾鷲市というフィールドです。

林さん まずは自然資本や文化資本が多様な形で根付いているローカルですね。その土地の記憶や土地の資源、文化に根付いた新しい共同体をつくり、そこには地域の人も外から来た人も入るかもしれないし、企業もかかわるかもしれない。

例えば尾鷲市の場合は流域全体の再生に企業に参画していただいています。カーボンクレジットを買う企業もいれば、企業版ふるさと納税で生態系の回復にかかわったり、新規事業開発で入ってくる企業もいて、この3年間で、約1億1000万円の資金を集めることができました。まずはLocal Coopと行政が主導して大まかな使い道を協議しますが、最終的には行政から切り離し、Local Coopのステークホルダーが中心となって具体的な活用方法を決められる仕組みになっています。

他の地域も基本的に企業の参画を見据えつつ、地域特性に合わせて形を変えていく構想です。

林さん 尾鷲は流域再生という要素が強いですし、月ヶ瀬は自立分散型の自治のあり方や、資源やエネルギーの循環といったことを積極的にやりたい企業が参画してくれています。

僕らはLocal Coopという装置をつくって今かなり各地域にコミットしていますが、企業の持っているリソースやテクノロジーが色濃く反映された地域のあり方もあり得ると思います。そうやって自治体の機能を民間が担っていくイメージを持っていますし、実際そういう相談も増えてきています。

ここまで語り、「こんなことを言ったら地域の人には怒られるかもしれない」と苦笑いする林さん。確かに地域の人にとっては外から来た人が自分たちのまちを大きく変えてしまうような不安が先に立つ考え方かもしれません。

林さん でももっと柔軟に考えた方がいいんじゃないかな。僕らはその土地の山や海や大地に生かされているし、そこから生まれてきた人たちの混じり合いと文化によってその営みや風景が支えられていますが、もっと長いスパンで見るといろいろな人たちが入ったり出たりしているはずなんです。

「その前提に立たないと生き延びられない」「今ならまだ間に合うなら、やった方がいいんじゃないの?」ということは、はっきりお伝えしなければならないことだと思います。

公(Public)の領域を共(Commons)へ。

リプレイスは簡単ではない

一方で課題も見えています。現在Local Coop大和高原プロジェクトでは、公(Public)の領域を共(Commons)へと徐々にリプレイスを進めていますが、「実は今が一番しんどい」と林さんは語ります。

林さん もともと日本の地域社会では、公(Public)も私(Private)も元気だったんです。でも現在は、経済成長が止まり核家族化も進んで、時間軸とともに「公」も「私」もどんどんシュリンク(縮小)していっているんですね。

だから最終的には「公」と「私」の間の「共(Commons)」が100%に近い世界を見据えなければいけない。さまざまな企業と連携をしながらいかに「共」の部分をつくっていけるか。

林さん Local Coop大和高原プロジェクトでは、「公」を徐々に「共」に移行しているわけですが、資源回収に関しては比較的うまくいっています。住民にとっては回収場所を36箇所から6箇所に減らすという痛みを伴いますが、みんなでがんばれば売り上げが上がってその売り上げを自分たちの意思決定で資金として活用できるので、マイナスの感情をプラスに転換できる。まさに「共助」ですよね。

ただ、コミュニティバスに関しては、まだ公の流れを汲んでしまっている(これまで奈良市が担っていた定時循環型コミュニティバスの運行をそのまま受け継いでいる)んですね。本当は枠組みに捉われないで過疎地域の公共交通のあり方の議論を進めて実装していきたいところですが、行政と同じように運行することを求められる上、安全面なども考えるとすごくエッセンシャルな領域でもあるので、今はまだそこに至っていません。公領域のリプレイスは結構しんどい作業だということは、僕らもやってみてわかりました。

そもそもインフラ事業をリプレイスしていくという意思決定は、そんなに簡単ではないことです。でも奈良市はそれを行政側もコミットしてやろうと言ってくれている。そのこと自体はすごく貴重なので、チャレンジはしています。

(※)奈良県奈良市東部地域で進行中のLocal Coop大和高原プロジェクトについて詳しくはこちらの記事をご参照ください。

Local Coop大和高原プロジェクトの資源回収拠点MEGURU STATIONの様子

理解のある自治体の首長もいる。チャレンジも続けている。ただ、難しさも感じている。その難しさの根本はどこにあり、解決していくための手立ては見つかっているのでしょうか?

林さん Local Coopって何だろうって改めて考えると、抽象的な表現ですが「地域を支える力」みたいなものなのだろうなと。

例えば放置された森や空き家など、地域のアセットは実はたくさんあって、Local Coopがそれらをちゃんと見える化して誰もがアクセスしたり活用したりできるようにする。そこに対して外部リソースをつなげて資金を入れたり、企業をマッチングさせたり、関係人口を紐付けたりすることによって、このアセットが活用されて、財源がどんどん膨らんでいく。

この財源が公共交通やインフラの維持などさまざまな事業へ再投資されて地域住民がそれを利活用するという再配分を行っていく構想ですが、三重県尾鷲市のLocal Coop尾鷲では、地域の流域の森や流域全体をコモンズ化してアクセスできるようにして企業にかかわってもらうことからアプローチしているので比較的進めやすい。

でもLocal Coop大和高原プロジェクトはまだ財源がない中で、インフラのリプレイスから先に進めているところに苦しさがあります。

(※)三重県尾鷲市で進行中のLocal Coop尾鷲の運用資金調達のために立ち上がった「SINRA」について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

与えられた枠組みから解き放たれて

「自分たちでつくれる、つくっていいんだ」というスタンスを

そんな状況から脱出するために、Local Coop大和高原プロジェクトでは財源確保を進めつつ、新たな関係人口を創出するためのプロジェクト「ビレッジ構想」が進んでいます。

林さん 村づくりですね。ポップアップビレッジのようなものですが、外から来た人たちがワーケーションのように滞在しながら、例えば地域のおばあちゃんの家に行って草刈りを手伝うとか、ゴミの収集を手伝うとか、学童で子どもたちの面倒を見るといったかたちで貢献していく。そうやって地域の公共的な領域に貢献してくれている状態であれば、ほぼ食や住が満たされる状況をつくろうという構想です。

人口減少も高齢化も進んでいるので地域住民だけでは無理です。月額制で全国各地のLocal Coopのある拠点に滞在する外から来た人々が、その地域に生まれる新しい共同体の構成メンバーにもなり得ますし、滞在しながら市場でも行政でも解決できない領域の課題をどんどん処理していくようなイメージを描いています。

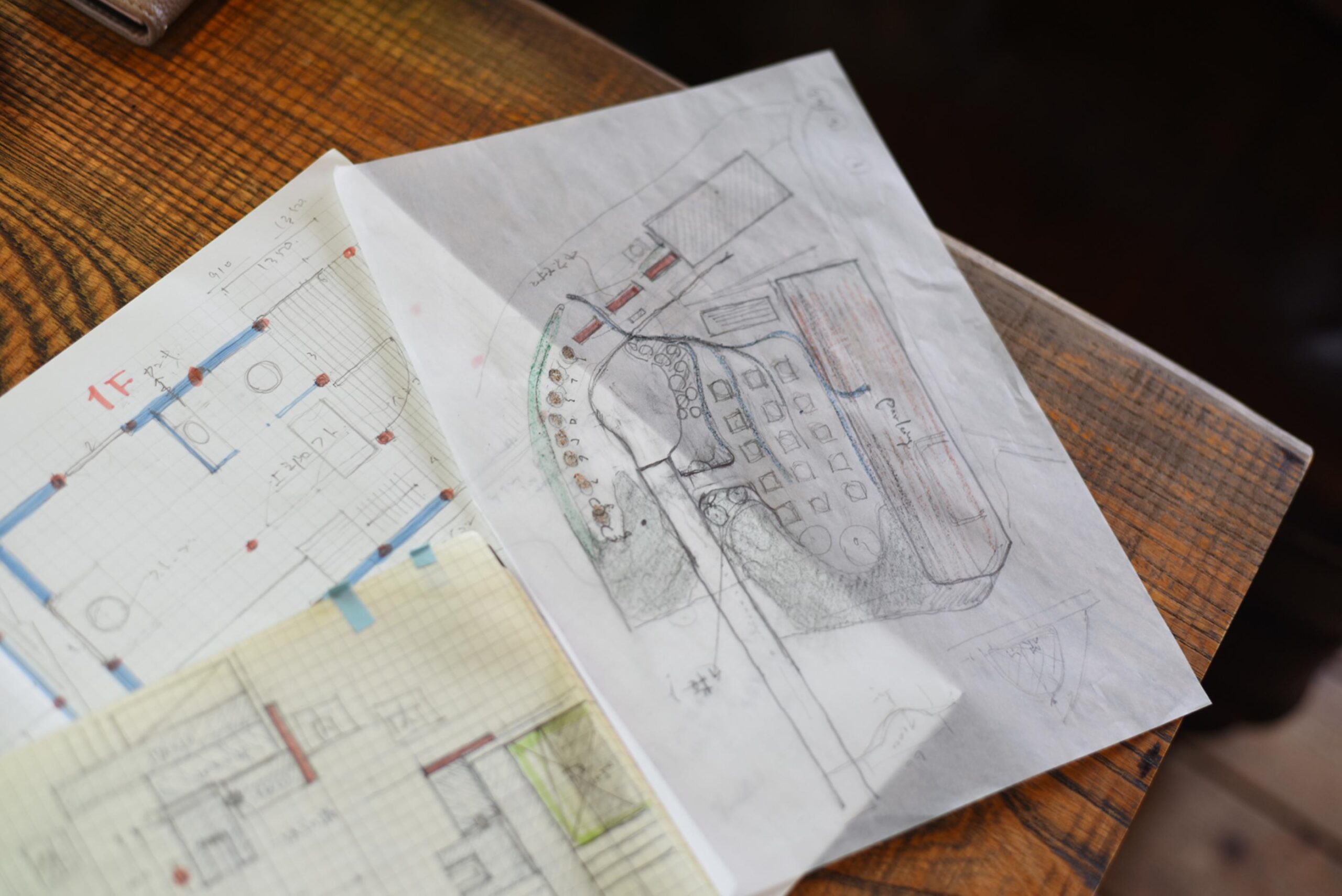

Local Coop とともにビレッジをつくるのは、建築家の土谷貞雄さん。「無印良品の家」を手がけたことで知られる土谷さんが設計したセルフビルド可能な家を全国の地域拠点に建てていきます。Local Coop大和高原プロジェクトでは2025年3月までに4棟、月ヶ瀬の大工さんが指導しながらLocal Coopのスタッフが手を動かして家を建てる計画が進行中

日本全国すべてのLocal Coopにこの村をつくり、多様な人が行き来する中で、どのような共同体が生まれ、地域がどんな変化を見せていくのでしょうか。最後にLocal Coopを通して、林さんがつくりたい世界像を聞きました。

林さん 「公」を完全にゼロにするのではなく、一定のすみわけはあると思うんですよね。例えば高度医療や生活保護は国が担ってもいいと思っています。

でも、既存の大きなシステムの中に飲み込まれず、自分たちで自分たちの暮らしや価値観を具体化するための最適解を、日本中世界中どこにいてもつくれるような状態を目指していて。そのために、与えられた枠組みから解き放たれて自分たちでつくれるようになっておくこと、自分たちでつくっていいんだっていうスタンスをみんなが持つことが何よりも重要だと思います。

さらに、この日本から生まれたアクションが、少なくともアジア全体には広がっていくイメージを持っているんです。気候変動は日本だけの問題ではないですし、東南アジアの新興国ですら人口が減り始めようとしている状況です。国家や政治を乗り越えて、ボーダレスにいろんな人たちが行き来し、助け合い、共につくっていくようなインフラを国境を越えてつくっていくということは、やらなきゃいけないことかなと思っています。

「なぜこの取り組みをやっているのか自分でもわからないし、たいそうな理由もない」と語る林さん。切実な危機感の中で大きなビジョンを語りながらも「自分たちでつくった方が、よくない?っていうぐらいの感覚なんです」と笑顔で語る軽やかな林さんのスタンスが実に心地よいインタビューだった

公と共の壁を越えて、国境を越えて。

本当に危機的状況になった社会を動かしていくためには、あらゆる境界を越えていく急進的な改革が必要となってくるのでしょう。

それとともに大事なのは、自然や文化といった地域に根付き、私たちの暮らしを支えてくれている力の価値を再認識し、お金を再配分することで、未来の資本を生み出していくこと。

市場経済ばかりが優位になり、歪みが生まれてしまった現在の社会を編み直すためには、既存の仕組みや関係性を一度全部ひっくり返して社会システムをつくり直すようなことをしなくてはならないのだと思います。

行動するなら、今すぐに。

地域社会の自治をアップデートし、共助を促し、自治体や企業とともにインフラを再整備する。コモンズを守ることで、課題をチャンスに変え、持続可能な社会を創造する。そんなLocal Coopの取り組みに、あなたも参加してみませんか。

「今ならまだ間に合う」という林さんの言葉を、希望として携えて。

(撮影:日高慎一郎)

(編集:増村江利子)