近年、自然や伝統、文化などの地域性を活かした体験型観光や、環境に配慮した持続可能な観光の推進など、地域資源を消耗させるのではなく、守り、未来へとつなぐような観光のあり方がより一層模索されるようになってきました。しかし、より質の高い体験を提供するには、個々の事業者だけでは限界があります。

「自分たちの事業の質を高めるだけでなく、地域の未来をつくるような観光はどうしたら可能になるのだろう?」

東京23区の西側に広がる30市町村からなる「多摩地域」でも、地域資源を活かした持続可能な観光のあり方を探る動きが起こっています。東京というと高層ビルや商業施設などの都会的なイメージが強いですが、多摩地域は都心から電車で1時間ほどの距離にありながら、緑豊かな山々や美しい渓谷といった自然あふれる風景が広がっています。

この自然資源を活用した新しい体験型・交流型の事業を応援するのが、東京都と(公財)東京観光財団が実施するプロジェクト「新たなツーリズム開発支援事業」です。本事業では多摩・島しょ地域を舞台に、グランピングやサウナ、農業や飲食などのアクティビティを掛け合わせながら、事業を磨き上げていこうとする人々と、様々なトライアルを重ねてきました。この流れを加速すべく、2024年10月には多摩地域の新たな地域観光モデルを生み出すためのスタディツアーを、12月には山間部と市街地をつなぐ広域連携フォーラムを開催。地域の自然資源を活かした観光に実践的に取り組む方々が、事業を次のステージへ進めるためのヒントを探っていきました。

多摩地域の自然資源を活かしたツーリズムを磨き上げ、次のステージへ

2024年10月9日に開催されたスタディツアーでは、多摩地域で自然資源を活かした事業を展開する「株式会社do-mo」と「みたけレースラフティングクラブ」の2組の事業者の代表と共に、それぞれのフィールドを訪れ、地域を「面」で捉えた観光のあり方を考えていきます。

スタディツアーには、エリアブランディングや国際基準でのツーリズムの観点で国内外の地域事業に長年携わってきたお二人にもご参加いただきました。一人目は株式会社いせんの井口智裕さん。民間事業者として旅館を経営しながら、3県7市町村にまたがる日本版DMOの草分け的存在である「一般社団法人雪国観光圏」の代表理事を務めています。

二人目はカナダ観光局 日本地区代表の半藤将代さん。カナダはサステナブルの一歩先をいくリジェネラティブの考え方をカナダ全土で展開しており、半藤さんはマーケティングの観点から様々な活動をしています。

「遊びながら川をきれいに」。リバークリーンラフティングを高付加価値化するには?

まず向かったのは、みたけレースラフティングクラブのクラブハウス。みたけレースラフティングクラブは、御岳渓谷でラフティング事業を運営しながら、駅前山小屋「A-yard」やイベントスペース「A-flow」の運営も行っています。

「異なる価値観の人であっても、一緒のボートに乗れば体験を共有できるのがラフティングの魅力」と語るのは、みたけレースラフティングクラブ代表の柴田大吾さん。柴田さんはラフティングの元日本代表として国内外の川で活動し、2010年に御岳に移住。大会運営をする傍ら、リバークリーンガイドとして、多摩川から海に排出されるごみ問題に取り組んでいます。

ラフティングはゴムボートで川を下るスポーツですが、その途中で川のごみ拾いも行うのがリバークリーンラフティングならではの特徴です。御岳渓谷は「日本の名水百選」にも選ばれている美しい景勝地ですが、特に夏のシーズン中はBBQや水遊びをしに訪れる方が多く、その場に放置されるごみが地域の課題となっているそう。2019年にあった台風をきっかけにリバークリーンを行ったところ、川がきれいになるだけでなく、地元の方や御岳渓谷に愛着のある方も 参加して交流の場になったことから、定期的にこのプログラムを開催するようになったと柴田さんは話します。

市町村の境界線ではなく、文化や風土で地域を捉え直してみる

リバークリーンラフティングを体験した後は、「ラフティング事業の価値を高め、リピート率を上げるには?」というテーマでディスカッションの時間が設けられました。

多摩川・御嶽エリアは観光ラフティングが盛んで、年間でおおよそ5万人弱の観光客がレジャーに訪れているそうです。そうなると事業者間での価格競争も生まれてきますが、みたけレースラフティングクラブでは「1日の開催回数を絞り質の高いサービスを提供する」「国際基準のライセンスを持つガイドを置く」といった工夫を実施。コンテンツの高付加価値化により、「選ばれる」事業者を目指しています。

半藤さんはカナダのオカナガンの事例を交えながら、地域の高付加価値化に必要な視点を語りました。

半藤さん オカナガンは湖のリゾートとして有名な場所なのですが、夏のピークシーズンに観光客が集中してしまうことや、ごみや騒音が地域の課題になっていました。そこで、ピークと閑散期の差を極力なくし、年間を通じてゲストを迎えていくことを地域の人たちが話し合って決めました。それまでは夏のピークシーズンの45日間に観光総収入の80%が集中していたのですが、同じ80%を200日に分散して獲得する方針を定め、観光地とゲストとのいい関係性を築いていくことを目指しました。また、ワインツーリズムの導入や地産地消の上質な食など、レベルの高いサービスを提供することで観光を『量から質』へと転換していきました。

2005年に「湯沢ビューホテルいせん」を「越後湯澤HATAGO井仙」としてリニューアルした井口さんは、「旅館も状況は似ていて、いかに平日の稼働率を上げるかが肝になってきます」と話します。

井口さん 湯沢町には大きなスキー場もあって、町としてはスキーを打ち出していきたい意向がある。僕らのような、スキーだけに依存したくない温泉旅館は全体の1割にも満たないんです。そのせめぎ合いの中で、僕は湯沢町をコントロールするのではなく、周辺市町村で一つのエリアをつくろうと考えました。

世界で戦おうと思ったら、エリアブランディングがとても大事になるんです。コンテンツに縛られるのではなく、どうやってその地域の文化をつくっていくか。その中に自分たちのコンテンツを入れて磨き上げていく目線が重要だと考えています。

「湯沢町=スキー」というイメージを変えようとするのではなく、より広域で観光を捉え直してブランディングをする。そうして誕生したのが「雪国観光圏」でした。スキーをすることが目的であれば他の地域でもできますが、「雪国文化」として打ち出すことで食文化や織物、建物の文化も含まれるようになり、観光に奥行きが生まれます。

また、カナダではコロナ以降、ターゲットを優良顧客に絞り、コミュニティ自体を生態系と捉えた「再生型観光」へと舵を切ったと半藤さんは話します。観光業に携わる人やゲストだけでなく、行政や事業者、アーティストやシェフや生産者など、地域全員が生態系の一部として関わり合いながら相乗効果を生み出すことを目指していったのだとか。

半藤さん 強いリーダーが素晴らしいビジョンをつくるケースもありますが、近年のカナダで掲げている再生型観光の中では、コミュニティ主導による取り組みが増えてきています。オカナガンの事例でも、あらゆるステークホルダー約1,800人とともに、約18ヶ月にわたり意見交換をしながらビジョンをつくりました。

これは時間のかかるプロセスでしたが、ビジョンが策定されたときにはみんなが同じ方向を向いていました。地域にはいろいろ な役割や事業を担っている方々がいますが、訪れた人たちに一番感じてもらいたいことは何か、その土地のDNAやユニークネスは何なのか、地域の人たちで意見交換しながら確認していくのも一つの方法だと思います。

「ここにしかない自然体験」にこだわり、選ばれる場所を目指して

続いて訪れたのは、株式会社do-moが運営する渓流沿いのキャンプ場「do-mo 自然人村」(しぜんじんむら)。株式会社do-moは「東京の森を創造的な空間へ」を掲げ、地域の自然資源を活かした4つの事業を展開しています。「do-mo 自然人村」の他に、地産食材にこだわるレストラン「do-mo kitihen CAN-VAS」(キャンバス)、食材の加工工場を兼ねたカフェ「do-mo factory blan.co」(ブランコ)、シーズンには一万株のあじさいが咲き誇る「南沢あじさい山」の管理運営も担っています。

株式会社do-mo代表の高水健さんは、生まれも育ちも自然人村のある東京都あきる野市。自然豊かな地元の魅力を守り、伝えていこうと、2016年に株式会社do-moを設立しました。もともとはバーベキュー場だった自然人村を先代から事業継承し、天然の滝壺でクールダウンできるプライベートサウナや、多摩産材を使用した「タイニーハウス」を設置。より高付加価値な体験を提供するためにリニューアルしてきたそう。

高水さん 来た人に自然を感じてもらえるように、建物にもできるだけ地域の自然資源を使っています。土壁に地元の土を混ぜ、カウンターテーブルには地域の石、真ん中にある柱には檜原村の木を使っています。単なるキャンプ場ではなく、泊まることでリトリートをしながらこのエリアの魅力を体験してもらえるような施設を目指して少しずつ改装してきました。

2020年から設置しているタイニーハウスには多摩産材が使われている。今後、住宅業界や車両業界において新しい木材製品を開発してきた越井木材工業株式会社と連携し、コンクリート基礎の代わりに木製の基礎を用いた、より環境配慮型のタイニーハウスを新設予定とのこと

会社と地域の“未来”をつくる事業への投資

午前中のディスカッションでは、井口さんから旅館のリニューアルについてのお話がありましたが、自然人村もまさに過渡期にあるようです。

高水さん プライベートサウナを導入したことで、ここでしか味わえない体験をご提供できるようになりました。プロモーションもうまくいってお客様にも喜んでいただいているのですが、特に日帰りでの短時間滞在を目的とした方の中には「近いから来ているだけかもしれない」という方も。様々なお客様が混在してしまっていることに難しさも感じています。

「プライベートサウナやタイニーハウス、ソロキャンプなど、自然人村ならではの体験を求める人に選ばれ続ける場所でありたい」。目指したい方向性は見えつつある中で、どのように事業を移行させていくのがいいのでしょうか。

井口さんが旅館をリニューアルした際には、一足飛びに物事を進めたわけではなく、約8年という年月をかけて徐々に変えていったそうです。しかし、「決めない限りはずっとクレームが出続けます」とも。

井口さん たとえるなら、現在の自然人村は、小規模ラグジュアリー旅館と団体旅館が混在している状態です。最終的には、どちらかの方向を選ぶ必要があると思います。

僕は「いいお客様」とは、未来を一緒につくる人だと考えています。そこに対して投資をするということですよね。今は全体の中では1%かもしれないけど、10年後にその顧客が5割を占めるかもしれない。今目の前にいるお客さんも大事だけど、それだけでは未来はつくれません。未来をつくるのは経営者の意志でしかないんです。

今回のスタディツアーでは、「多摩地域の強み、ユニークネスとは?」というキーワードが何度も出ていました。フィールドを巡ったお二人には、何が見えたのでしょうか。

「今日は高水さんや柴田さんが活動するエリアを巡りましたが、世界から見たときには、そこだけでは規模が小さすぎる」と井口さんは言います。

井口さん さらにもう一段範囲を広げて地域を捉え、その中でのご自身の事業のあり方を構想していくといいのではないでしょうか。自分の事業、周辺の地域、さらに広域と、3段階でブランディングを構想するイメージです。すぐには成果が見えないかもしれませんが、10年後、20年後の未来を見据えて議論し続けることが重要になると思います。

半藤さん ユニークネスという点においては、自分たちが住んでいる土地の歴史や、人と土地との関係性といったストーリーを掘り起こしていくことが必要です。その積み重ねによって、この地域が提供できるコアバリューの輪郭が見えてくると思います。

私はカナダでサーモンと泳ぐアクティビティを体験したことがあるのですが、これはサーモンと共に生きてきたカナダの人だからこそ思いつく「その土地にしかない体験」と言えるでしょう。土地と人とのストーリーが先にあり、そこからアクティビティが生まれてくるのだと考えています。

最後に高水さんと柴田さんに、スタディツアーを経て見えてきたことをお話しいただきました。

高水さん いいコンテンツがあるのはもちろんのこと、いかに地域が持つストーリーを感じてもらうかが重要なのかもしれない、という発見がありました。以前、柴田さんや数人の方と雪国観光圏を視察に行ったときに、そこにしかない拠り所のような空気を感じました。自然人村でいえば、サウナでもなくバーベキューでもない、普遍的でいて、誰もが拠れるもの。それはもっと地域を掘っていくことで見えてくるのかなと思いました。

柴田さん この1〜2年は僕の中で『ダイアローグ(対話)』がキーワードになっていて。地域の中で色々な価値観を共有していくには、そういったゆるやかなコミュニケーションも必要だと思っています。でもそれだけではなく、想いを共有できる地域の仲間たちとは、もっと本気で意見交換をしていく必要があるなと。本気でぶつかり合って、お互いの挑戦を応援したり、喜び合えるような仲間になっていきたいですね。

地域の現在地を知り、少し先の未来に目を向ける

地域の事業者同士がお互いのフィールドへ赴き、より広域の目線で地域のストーリーを紡ぎ、打ち出していくことの重要性に気づいたスタディツアーから2ヶ月後。地域の多様な事業者が連携し、新たな地域観光モデルを生み出すための広域連携フォーラムが開催されました。フォーラムには多摩地域の山間部や市街地で事業に取り組む様々な立場の方が参加し、活発に意見交換が行われていました。

クロストークには、地域や自然資源をテーマとした事業創出に携わるお二人を迎えました。一人目は多摩大学 経営情報学部 教授の松本祐一さん。多摩地域を中心に企業、行政、NPOの事業構想支援に従事し、セクターを越えた「協創」をコーディネートをしながら、ゼミの活動として学生と共に奥多摩駅前でカフェの運営や、商品開発にも取り組んでいます。

二人目は株式会社ヤマップ 共創推進事業本部 アウトドア事業開発部 部長の大土洋史さん。山と麓のまちをつなぐ自然観光や、E -BIKEを活用した新たな周遊促進などの事業開発の他、直近では環境保護と資源利用の循環を実現すべく、年間30〜40の国・自治体・企業と連携した取り組みを実施しています。

未来へ目を向け、地域の可能性を探っていくためには、まずは現在地を知ることが大切です。松本教授は市町村ごとの人口推計や新規事業所の割合、廃業率など、客観的なデータや数字を細かくみることで地域の全体像を掴み、事業の新しい可能性に気づけるのだと伝えていきました。

松本さん 今回、みなさんに一つのキーワードとしてお伝えしたいのは「健全な危機感」という言葉です。人口減少や高齢化を数字で捉えていくと、「このままではまずい」という感覚になると思います。危機感を抱くことは重要ですが、誰かのせいにして、思考停止してしまうと、無力感に苛まれてしまいます。課題の中に、何か可能性を見出すことはできないかと考えてみてください。そうすることで、自らの主体性を発揮させ、前向きに未来を描く姿勢へと変わっていくはずです。

株式会社ヤマップ(以下、ヤマップ)の大土さんは、地域にとって重要ではあるものの、事業性としては成立しづらいことを、いかに持続可能な形にしていくかという観点から、保全ツアーの事例に触れました。

ヤマップ 共創推進事業本部 アウトドア事業開発部 部長の大土さん。ヤマップは登山GPSアプリ「YAMAP」を提供する会社。2024年11月時点でアプリのダウンロード数は470万を越え、約650万人といわれる登山人口のうち、2〜3人に1人はYAMAPを利用していることになる

大土さん 環境保全は短期的な成果が見えにくく、人もお金も集まりにくい状況にあります。その保全を軸にして、関係人口のような形で地域と登山者をつなげた何かができないか、ということではじまったのが保全ツアーです。

地域の資源である山間部の豊かな自然環境ですが、地元だけで維持するのは今後どんどん難しくなっていくと思います。観光資源を守っていくという意味でも、半年や一年に1回でも来てくれるファンを増やしていくことが、あらゆる地域で重要になってくるのではないでしょうか。

「お金を払ってまで保全活動に参加する人がいるのか」という予想を裏切り、岐阜県飛騨市と連携した「湿原保護活動ツアー」では、10名の募集枠に50名以上の方から申込みがあったのだとか。ビジネスになりにくいと言われる環境保全活動も、自然を愛する登山者や、地域との関わりを持ちたい人とつながることで、人に来てもらう仕組みがつくれる可能性がありそうです。

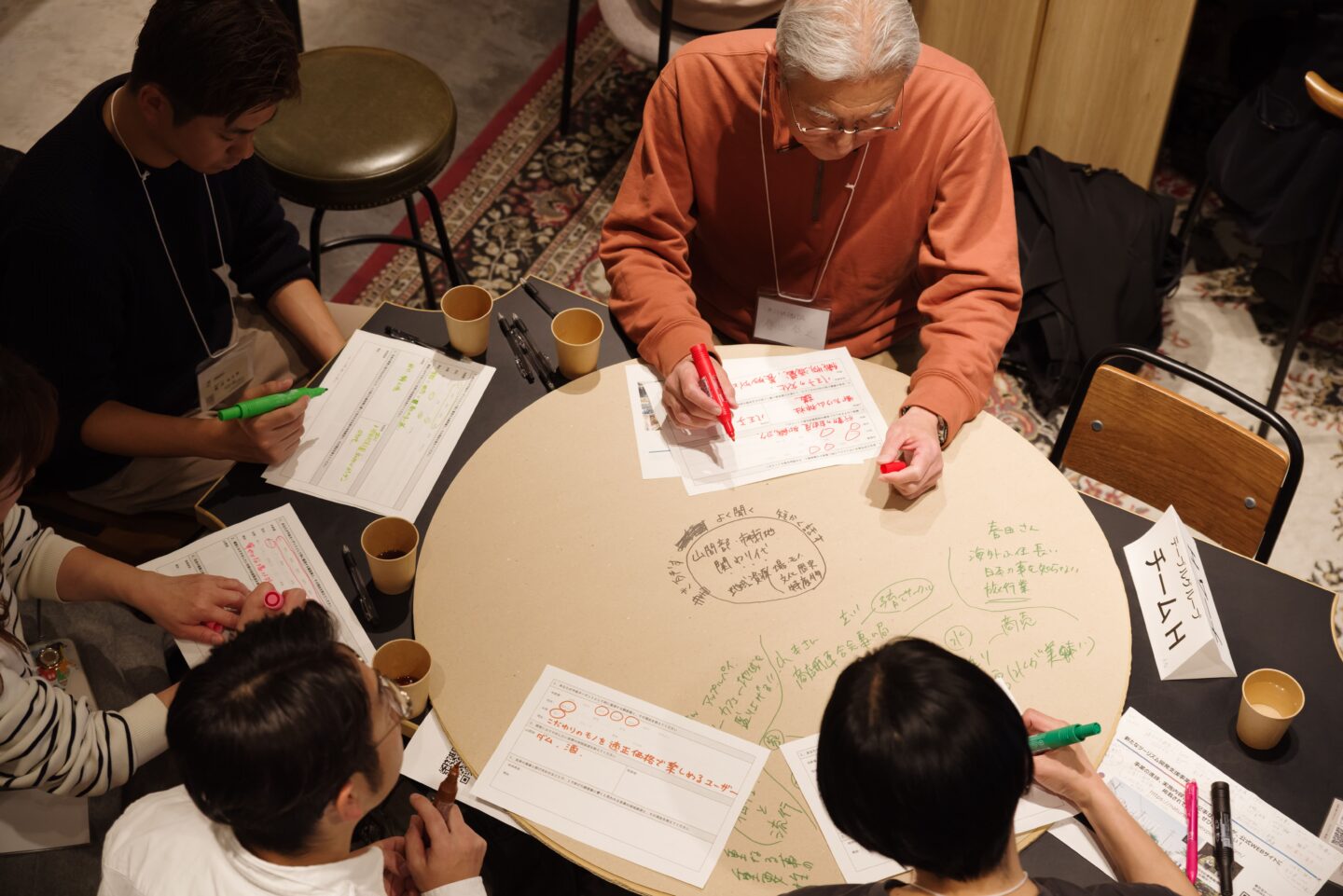

山間部と市街地の資源を発見し合い、「関わりしろ」を探るダイアローグ

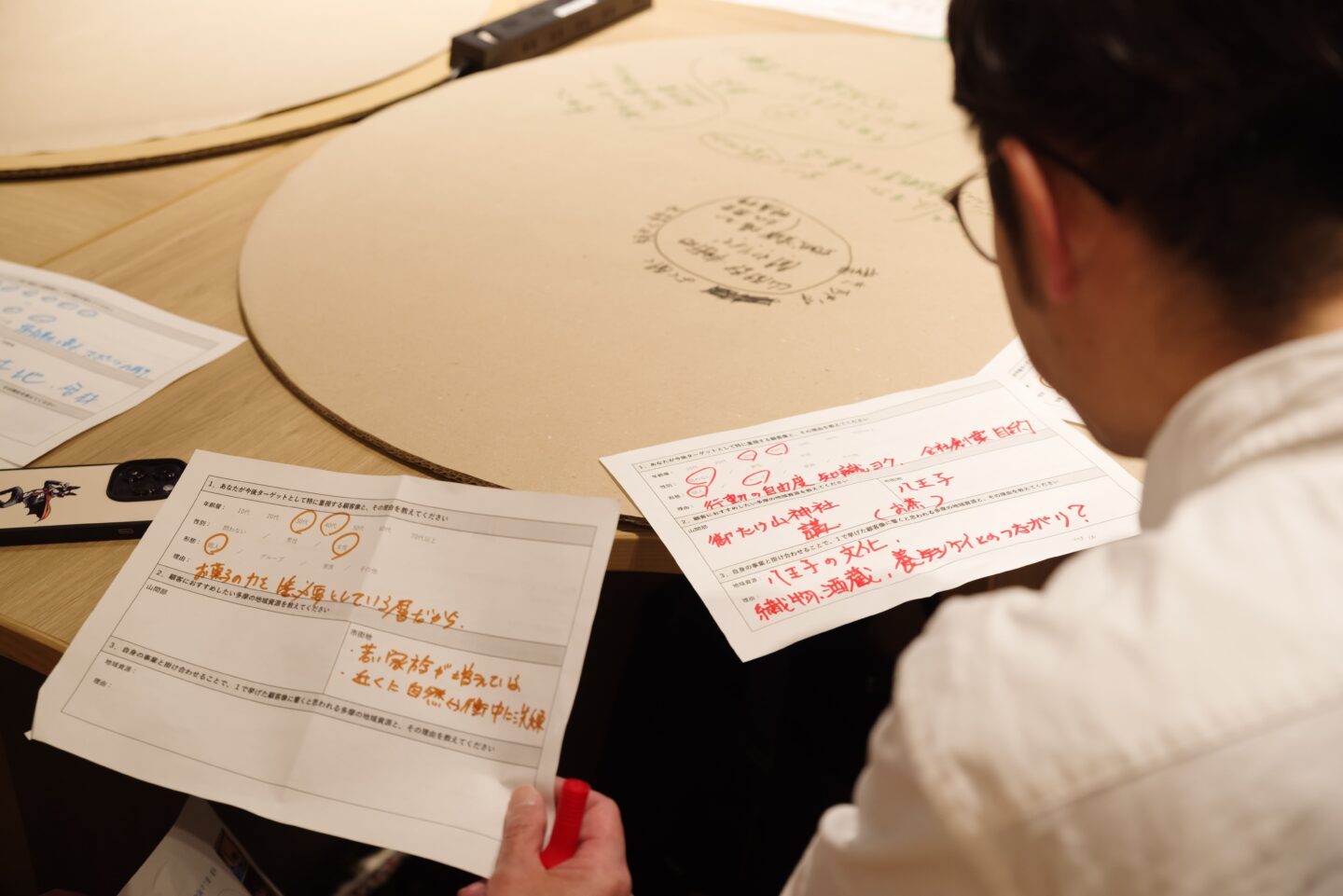

クロストークのあとは、グループに分かれてダイアローグ(対話)が行われました。同じ多摩地域で事業を行っているとは言えども、普段なかなか交流や意見交換の機会が頻繁にあるとも言い切れない事業者のみなさんが、お互いの視点から地域資源を発見し合い、「関わりしろ」を探っていく試みです。参加者は身の周りの地域資源を中心に、山間部の方は市街地の、市街地の方は山間部の地域資源についても書き出します。

テーブルの上にあるのは、人と人のつながりを深めるコミュニケーションツール「えんたくん」。直径1mほどの円形ダンボールの上に、円形のクラフト用紙を乗せて、話し合ったことや気づいたことを書けるようになっている

ワークを通して出てきた地域資源をみてみると、山間部では山や水源などの自然資源の他、歴史や文化といった意見が出ていました。一方、市街地では飲食店や宿泊施設の豊富さに加え、「自然との共生のバランス」「若いファミリー層が増えている」といった意見も出ていました。

おおよそ45分のダイアローグの後、各グループで出たアイデアや、それぞれが感じている課題感などが発表されました。あるグループからは、「共同ツアーをしてはどうか?」というアイデアが出ました。たとえば、山間部のガイドと一緒にラフティングで多摩川を下り、立川で市街地側のガイドにバトンタッチ。魅力的な飲食店の多い立川で、ガイドおすすめのお店に飲みに行くという内容です。

また別のグループからは、「山間部では邪魔者扱いされている“夜になると出てくる動物”を観察するナイトサファリ」といった案も。ある人や地域にとってはネガティブなものでも、異なる視点が加わることでポジティブなものに捉え直すことができるという示唆になる発表でした。また、ダイアローグを通して出てきたのは連携のアイデアだけではありません。

「山間部から市街地に来てもらう仕組みはつくれそうだが、その逆が課題だと感じている」という課題感の他、「市街地で働いているが、多摩地域には“水”という資源があることを初めて知った」、「他県から立川に転入して約1年、ガイドブックを読んでもなかなか動き出せず、地域のことを知らないまま過ごしてしまっていた」といった感想も。このようなリアルな声を聞くことができるのもダイアローグの面白いところです。最後に、松本さんからまとめの言葉がありました。

松本さん 今日は「関わりしろ」がキーワードになっていますが、みなさんの発表を聞いていて、それが何を指すのかが見えてきたように思います。

「関わりしろ」は、異質なもの同士が歩み寄ることで生まれる部分なのではないか、と松本さんは説明します。それは山間部や市街地といった地域の違いかもしれないし、ヤマップさんのように自然とテクノロジーを組み合わせることや、何かを見たときに「邪魔」と捉えるか「面白い」と捉えるかという、物事の見方を指す場合もあるかもしれません。

松本さん 異質なものが歩み寄ったときに、もしかしたら対立が起こったり、「よくわからない」と遠ざけてたりしてしまうこともあると思います。ですが、今日みなさんにやっていただいたことは、その歩み寄りの中から新しいものを生み出していこうとする営みだったのではないでしょうか。参加者のみなさんは、自分の事業のためという目的もあると思いますが、多摩地域を良くしたいという想いはおそらく共通しているはず。大きな目的やビジョンを共有しているからこそ、関わりしろの部分が活きるのではないか。それが今日の私の見解です。異質なもの同士が一緒になって、地域の良さをあらためて見出していく。そんなコミュニケーションをこれからも続けていただくことで、地域の自然資源を活かした観光を次のステージへ進めるための動きが生まれていくのだと思います。

同じ地域で事業を営んでいても、接点を持ち合うことが難しい事業者同士や、他の地域で事業を営んでいても、実は共通の悩みやビジョンを持っている事業者同士が学び合うことで、それぞれの新たな連携可能性が見えてきました。今回多摩地域で開催されたスタディツアーやフォーラムは、それぞれの視点が混ざり合いながら、事業を次のステージへ進めるためのアイディアや「問い」が生まれるような時間となりました。異なる立場の人が意見を交わしながら、同じ方向へ向かっていくには、多くの時間や労力がかかります。世の中にある成功事例をみると、「トレースできたらいいのに…」と感じてしまいますが、こういった熱量を持った着実な歩みこそが「その土地にしかないもの」を生み出し、数十年、数百年後の地域のあり方すらも変えていくのかもしれません。

スタディツアーとフォーラムの詳しい内容については、以下記事で詳細レポートがお読みいただけます。

・スタディツアー:https://naturetokyoexperience.com/pick_up_contents/946/

・フォーラム:https://naturetokyoexperience.com/pick_up_contents/1001/

(撮影:廣川慶明)

(編集:増村江利子)