(松尾芭蕉だっけ?いや、小林一茶か?)

書籍『大地の五億年』を読みはじめて、1枚目のポストイットを貼りながら考えたことは、江戸時代の俳句でした。気になったのは、この一行です。

極北の大地でひとり、柱が立つほどの蚊に襲撃される。

筆者の藤井一至(ふじい・かずみち)さんは世界中を巡る、土の研究者。人が立ち入らないような場所へ出向き、自らスコップを持って、研究材料となる土を掘り出しています。作業中に不審者と間違えられたり、ひどい虫刺されの被害にあうことも珍しくありません。それでも土には「過酷な労働を上回るほどの魅力がある」と熱く語る、イントロ部分の一行です。

「柱が立つほどの蚊とは、一体??」と思った瞬間、そういえば、遠い昔に習った記憶がうっすら浮かびました。江戸時代に「蚊柱(かばしら)」と歌った俳人がいたような……。いやでも、蚊ってそんなに大群になるものなの?あとで調べよう、とポストイットを貼ったのでした。

ちなみに調べたら両者とも、そして他にも多くの俳人が「蚊柱」という季語を好んだそうです。蚊は柱のように群れるのか。毎夏の虫ひとつ取っても、何も知らない自分を実感しました。蚊だけではありません。「この世界は知らないことで満ちている」と、教えてくれる本書を読み終えた時、数えきれないほどのポストイットを貼っていました。

土や環境への関心が高まりを見せる今、玉石混交の情報には、正直、押され気味の自分を感じることもあります。

グリーンズでも「リジェネラティブ(環境再生型)農業」、とりわけ「不耕起栽培」と呼ばれる「耕さない」農法に注目し、研究者や実践者への取材を進めてきました。耕さない農法では、表土に草などの有機物や残渣を残して被覆することで、雨や風から地表が削られてしまう侵食(土壌流出)を防いだり、土壌微生物の増加や、保水効果がもたらされる。その効果に注目が集まっています。

とはいえ専門的な情報を、私たち生活者はどのように受け止めるのが望ましいのか。賛否が分かれているようにも感じる不耕起栽培について幅広い意見を聞いてみたいと考えて、藤井さんを訪ねることにしました。

土壌学者。国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 主任研究員。京都大学大学院農学研究科博士課程修了後、京都大学博士研究員、日本学術振興会特別研究員を経て、現職。専門は土壌学および生態学。カナダ極北の永久凍土からインドネシアの熱帯雨林まで、国内外のあらゆる土を調査する。第1回日本生態学会奨励賞、第33回日本土壌肥料学会奨励賞、第15回日本農学進歩賞など多数の受賞実績の他、書籍に『土 – 地球最後のナゾ 100億人を養う土壌を求めて』(光文社)、『大地の五億年 – せめぎあう土と生き物たち』(ヤマケイ文庫)。メディア出演も多数。上の写真で手にするのは、藤井さんが掘り出した土でつくられた積層模型。

見逃せない、切り取られる情報の一人歩き

テレビやラジオ、イベントなど、環境課題に関する先々で藤井さんのお名前を見かけることは少なくありません。ご自身のSNSでもこまめに発信されており、気づきや知見を得ることがたくさんあります。また、バズり気味の投稿に対して、すかさず専門家としての見解を示す藤井さんの投稿も、これまでに何度も見てきました。

藤井さん どんだけ暇なんだと笑われるかもしれませんが、専門に近い分野で最新の知見と違う情報が飛び交っていると気になってしまうんです。喧嘩や対立は避けたいけれど、専門家として責任を果たさねばと心のボタンを押す感じです。環境問題では不安や期待が科学に先行することが多く、特にテレビは、どうしても分かりやすい話題が求められがちなので、極端に切り取られて誤解が起きないように気を付けています。

例えば、最近は不耕起栽培が話題です。グリーンズのみなさんは、福島大の金子先生のところに行っていましたよね。金子先生は大学の先輩で、もともと土壌生態学の理論派でしたが、今は実践も伴っていて、圃場で不耕起栽培もやっていらっしゃいます。憧れの先輩です。でも、テレビで金子先生の不耕起栽培の魅力を藤井さんが解説してください、と言われると、ちょっと違うのです。それは、金子さんのストーリーだからこそ説得力を持つのだと思うんです。ミミズを研究して、団粒構造の大事さを実感した。そういう金子先生だから不耕起栽培の魅力を語ることができるし、聞いている方も学びを得ることができるはずです。

私のところには不耕起栽培で失敗したという話も寄せられます。博士課程の3年間で不耕起栽培を研究したが、慣行栽培と何の違いもなかったという学生もいました。なので、不耕起栽培の是非を話す時、私は深刻な顔になります。「不耕起栽培をすれば土壌が肥沃になり、生物多様性も高まる。今までの土を耕す農業は間違いだった」という、わかりやすいストーリーに切り取られてしまうと、「耕さない農業」だけが一人歩きしてしまうかもしれません。僕はそういうことをできるだけ避けたいと思っています。

藤井さん 現象が単純化して一人歩きしてしまうことの問題点は、対になる側にいる人たちへの配慮が欠けることです。不耕起栽培の話でいうと、粘土質な土壌の畑、代掻きが必要な水田など、土を耕さざるを得ない圃場の農家の苦労や、土を耕すことで守られてきた価値を軽んじてはいけないということです。

大事な文脈が省略され、浅く単純化されることで、偏ったバイアスが生じやすくなる。本来、何かを提案することと、その他を否定することは同一ではないはずですが、実際こうした小さな対立は後を絶ちません。藤井さんの指摘は、非常に現実的でした。

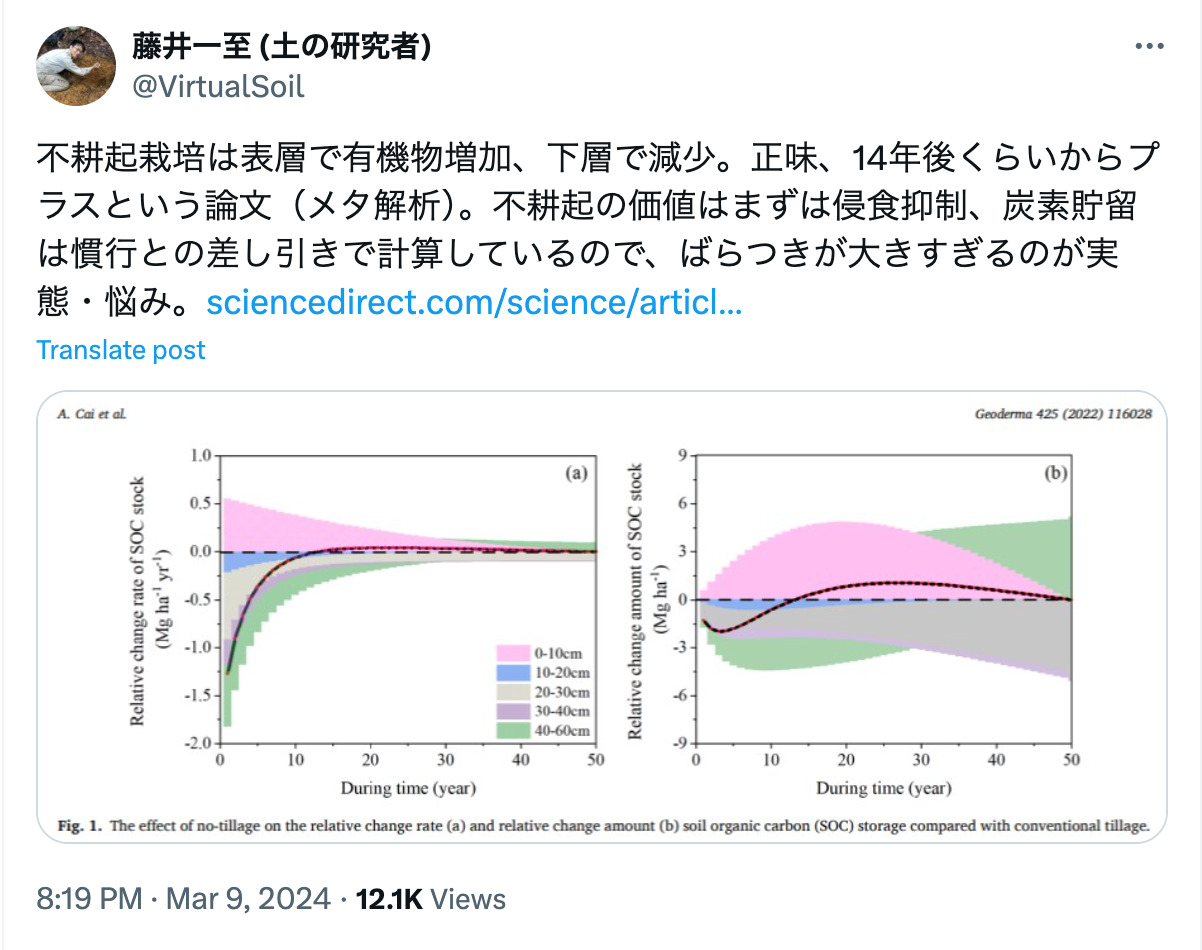

実はグリーンズが不耕起栽培の取材を進めはじめた頃、「不耕起栽培の価値は、微生物の増加や炭素貯留よりも、まずは侵食の抑制」と書いている藤井さんのSNSを見て、新たな視点をもらった気がしたのです。そこで改めて、不耕起栽培は何を可能にするのか、そして、世界中の土を見てきた藤井さんはずばり、不耕起栽培をどんなふうにみているのか、教えていただきたいと思います。

書籍の内容とあわせて、不耕起栽培に関する取材のきっかけとなった藤井さんの発信

「耕さない」のはじまりは、水だった

藤井さん 不耕起栽培を理解するには、なぜ土を耕すのかというところから理解が必要です。北米の農地の場合、一番の理由は水不足です。乾燥地では雨が少ない。土が保持する水分だけでは小麦がうまく育たない。そこで、2年分の雨水を貯めること、つまり、1年おきに小麦を栽培するという方法を発見しました。休めている年の畑で雑草が生えると水が消費されてしまいます。そこで土を耕し、毛管水の上昇を断ち、雑草を抑制したのです。しかし、問題もありました。

『オズの魔法使い』でドロシーが竜巻によってオズの国に飛ばされてしまうのを覚えていますか?まさにあれは北米の中央あたり、乾燥した地域であるカンザス州の話でした。第一次世界大戦時にヨーロッパに向けた小麦の輸出に成功したことから、もともとは草原だった地域をがらりと小麦畑に変えたんです。すると、大規模な砂嵐が起きました。

土を耕すと、草原の下で蓄えられた有機物がよく分解します。竜巻から表土を守る草もありません。耕し過ぎた土は風に飛ばされ、砂嵐は大災害となりました。ちょうど大恐慌の時代に重なったこともあり、農民たちの苦しい生活は社会問題化しました。これは有名な『怒りの葡萄』という小説や映画でも描かれていることです。

結果的にこの100年程で、北米の肥沃な表土は半分くらいに減ってしまいました。もともとはチェルノーゼムという栽培に適した黒土(くろつち)の地域ですが、今は見るからに薄いんですよ。ふかふかした特徴を失いつつある、チェルノーゼムと言うにはギリギリといった状態です。

なんとか砂嵐を防がないといけないということで、北米では保全農業が始まりました。その切り札が不耕起栽培でした。表土を有機物で被覆すると保水効果が高まり、生産性も高まるため、不耕起栽培が盛んになりました。

書籍『大地の五億年』を読んだ方にはお分かりいただけると思うのですが、藤井さんの知識は土に関することに限りません。古今にも、東西にも、実に豊かに伸び縮みし、取材陣は終始、惹きつけられました。不耕起栽培の起源に続き、今度は現実的な課題についてうかがいます。

個別具体的に考えた方がいい、土や農法のこと

藤井さん 耕さないことで出てくるのが、雑草の問題です。そこで選ばれたのが除草剤の使用。作物は除草剤に耐えられるように、遺伝子組み換え品種を栽培することになります。北米、南米では今、このスタイルの不耕起栽培がかなり多いですね。農業の省力化・大規模化の意義も大きく、北米のチェルノーゼムや南米の赤土はもともと耕さなくても物理性がいいことも背景にあります。

一方で、遠隔地の小規模農家の関心はちょっと違います。乾燥地では、やはり水の確保が生命線です。最近は干ばつが多いものの、遠くまで灌漑(かんがい。農業用水路のこと)設備をつくってもらえるとは思えない。優先順位も工業用水、生活用水、大規模農場が先です。頼みは土です。雨水をいかに土にしみ込ませ、保持するか。表土の透水性と下層の保水性がカギです。現状維持ではなく、かつてバッファローがいた草原のような肥沃な土に早く戻したい。そこで生産者たちは不耕起栽培を選び、減ってしまった土を回復させる=「リジェネラティブ」(環境再生型農業)を求めたわけです。不耕起栽培とは、彼らの生き残りをかけた戦略でもあると理解しています。

本連載でもこれまでに、アメリカやブラジルにおいて、除草剤と遺伝子組み換え種子を用いた大規模な不耕起栽培が拡大していることは、たびたび話題になりました。前出の金子さんや、パタゴニア プロビジョンズでも同じ問題意識を持っていたことです。

では、日本ではどうなのでしょうか。アメリカの課題とは前提が異なる日本でも、不耕起栽培が注目されていることについて、藤井さんの見解を聞きました。

藤井さん 水が豊かな日本では「水を蓄えるための不耕起栽培」と考えられることはほとんどありません。日本における不耕起栽培はどちらかというと、「有機物を増やすため」、あるいは「生物多様性保護のため」、もしくは「地球温暖化対策のため」と捉えられることがほとんどでしょう。

これはつまり、北米における水不足、土壌侵食のような農家の切実さから生まれた視点ではないということです。懸念されることは、土壌改良への取り組みが地球環境問題への意識が高い人々だけのものになってしまうことです。

藤井さん 基本的に、土や農業における課題は、地域ごとに考えていく必要があります。例えば、炭をすき込むと土が良くなるとか、生ゴミや糞尿を堆肥化する、あるいは圃場に火を入れるなど、人為的に土を良くする技術はこれまで、それぞれの地域における農業を良いものにしてきました。同じような知恵は世界各地にあるもので、畑に炭を入れるアマゾンの先住民たちもいますし、焼畑をするタイの山岳地域もあります。

大切なことは、そうした知恵のある地元の生産者を再評価し、有効になる条件を特定し、技術を共有することだと思います。そこには現場の農家のリアルがセットであります。ところが、このステップを怠ると、技術だけが独り歩きを始め、「環境負荷に配慮した農業に変えれば補助金が出る」とか、「不耕起栽培はCO2削減になるのでカーボンクレジットが収入になる」といった話になってしまう。

いろんな農業のかたちがあって、それぞれがどんな問題意識で生まれ、どのような条件で成功したのか。どんな地域に応用可能なのか。個別具体的に考えないと、グリーンウォッシュとの違いが見えなくなったり、覇権主義的なものに絡めとられてしまったりすることがあるんです。

藤井さん 例えば『わら一本の革命』で知られる福岡正信さんの自然農は、日本における問題意識から生まれたものです。福岡さん自身が研究者として、農薬や化学肥料のメリット・デメリットを知った上で、拝金主義に向けたアンチテーゼとして不耕起栽培をやって見せた。土づくりがうまくいけば、化学肥料を減らすことができるという成功体験や農法は日本にたくさんあり、学びがあるはずです。福岡さん自身は、鶏糞を用いるような融通もありました。

しかし自然農が広がりを見せるなかで、当初のスタンスは少しずつ解釈を狭め、ときに他の農法を排除するような、やや原理主義的に切り取られることも出てきました。アメリカでも、生物学者だったレイチェル・カーソンは農薬が与える悪影響を『沈黙の春』にまとめ、大きな話題になりました。そこにベトナム反戦運動も重なるなど、農法がイデオロギーと結びつくと、原理・現象の解明よりも農法拡大そのものが目的化してしまうことがあります。これでは不耕起栽培の普及が難しくなる恐れがあります。

改革と保守。農業に限らず、不理解によって思わぬ方向に進んでしまうことがある。では不耕起栽培がもたらす有益性については、どのように捉えているのでしょうか。

研究者が求めるのは、実践におけるデータ

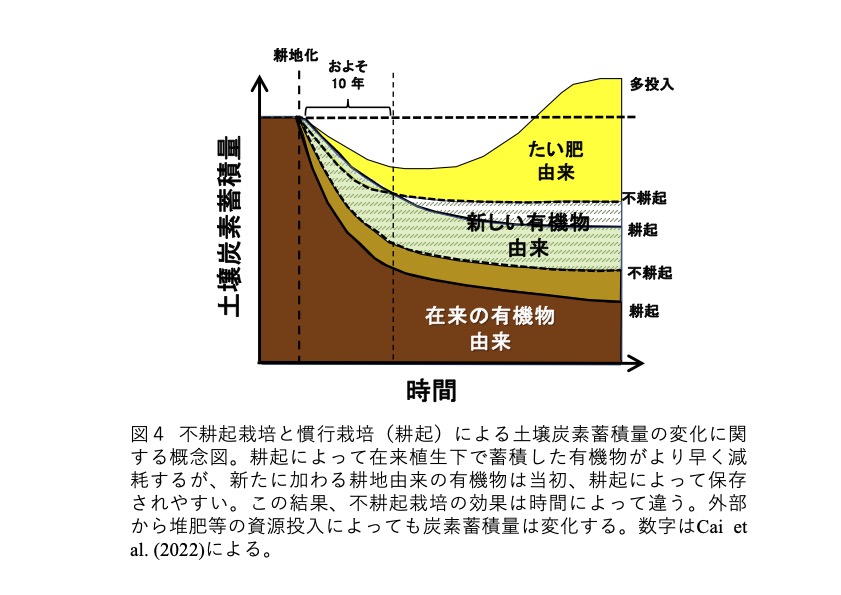

藤井さん もともと不耕起栽培は水や雑草管理、侵食抑制のためのものですが、不耕起栽培をすることでもともと土壌にあった有機物の分解を抑制する効果については、かなり普遍的にあることが確認できました。表土の有機物が増える理由です。

ただし、不耕起栽培の影響は単純ではありません。新しく加わる有機物については、表土に置いただけではむしろ速く分解されてしまいます。耕すことには、新鮮な有機物を下層に閉じ込める効果があったためです。

不耕起栽培によって、表土での有機物の増加と下層での有機物の減少という逆の効果が起こりうるため、不耕起栽培の効果に一貫性はないのです。不耕起栽培を研究している研究者は割と悩んでいる人が多いと思います。

藤井さん 雑草抑制や排水・通気性の確保など、耕起にも重要な意義があります。不耕起栽培の普及には、うまくいっているケースと、あまりうまくいってないケースの両方を検証することが重要です。メリットばかり強調すると、失望も大きくなります。

私は世界中の不耕起栽培のデータを集めて解析しています。今のところ、不耕起栽培にして好影響を出しているのは、侵食の被害が激しい北米地域と熱帯地域です。土壌に有機物が増えるので、土壌への炭素固定、生産性の向上といった効果が期待できます。

不耕起栽培の悩みの一つは、慣行栽培より良かったとしてもやはり、土壌の有機物の減少を止めるのは容易ではないということです。表土だけふかふかになっても土壌全体では初期条件よりも有機物が減少していることもあります。ですので、最初から難易度の高い自然農にこだわりすぎずに、堆肥などの投入や、適宜耕起をするように柔軟に考えてほしいです。

国内で先入観なしに、不耕起栽培と慣行栽培を長期にわたって比較した圃場はほとんどありません。そういうデータを、私たち研究者は求めています。

土を見て、必要なものを探ることから

土について読むはずが俳句や蚊について考えたように、藤井さんに聞く土の話は、環境問題や農法に収まりませんでした。宇宙、歴史、動物、戦争、ウイルス、文学や映画、アニメなど。土は人類よりも遥かに長い歴史をもつため、文字通り、土の上で生きてきた人類の悲喜交々を映し出すものでもありました。

だからこそ情報を鵜呑みにせず、自分で考えること。そのためには、生活者も勉強が求められるのでしょうか?と問うと、「自分も悩ましい時はある」と教えてくれました。

藤井さん 私たちができることは何ですか?という質問を受けることがよくあります。「生ゴミをコンポストにして土に還しましょう」という答えを期待されていたりするのですが、それが地球スケールの問題解決になっているかは分からない。だから、コンポストをお勧めするときも地球のため、とかじゃなくてシンプルに、楽しいですよ!とお伝えするようにしています。それは自分の実感や手触りをもった上で取り組んでほしいからです。

小さなひとりのコンポストで全体の何が解決するというより、「生ゴミが減った、楽しい!」「ウジ虫ってはたらき者だなー!」と、自分の中から本当に実感できる発見・感動を続ける方が大事だと思います。そういう思いこそ、地球のためだと思っていたことがいつの間にか補助金制度に巻き取られるようなことに対する抵抗になります。

私自身も、研究者として悩ましいことは多いんです。例えば、他の誰かのデータを大量に集めて、ビッグデータで解析して論文を書く、みたいな方法があります。自分ひとりで汗をかきながら調べなくても、巨大なデータベースからデータを吸収して解析する方が信頼度は高いかもしれない。そんな無力感と戦い続ける気持ちは、気候変動に対して「私は何ができるのか」と問う気持ちと同じです。私自身、今している研究の一つひとつが、そうしたものに対するアンチテーゼでもあるんです。

藤井さん 不耕起栽培のような新しい概念も、誤解や対立を生むことなく広がるようにするには、バランスを見ることだと思います。簡単じゃないこともあるんですが、私自身のなかにも、例えば「慣行栽培に対するありがたみ」と、「慣行栽培だけでは解決しない問題をどうするのか」という両方があって、だからこそ理想論、現実論、いろんな立場で研究をするようにしています。

やはり主役は農業の現場にいる人たちですので、農業をやっていない私が無責任に「こっちがいい」と言うのは違うと思っています。私が言えることがあるとすれば、「土のことも見てやってください」ということです。いくら日本の土はこうだと話したところで、畑ごとに土は違います。今日の日本の土が割と肥沃なのも、縄文時代から続く有機物や肥料の蓄積があるおかげ。突然、前提条件抜きの必勝法が生まれることはありません。自分の圃場で物質循環を生み、維持する土をつくる仕組みは畑の数だけあっていいはずです。

どんな農業を目指したいのか。地域にあった作物や、経営の持続性を本気で考える時、本来は土の持続性についても考えているはずです。だから私は、どちらの立場のことも馬鹿にできないし、馬鹿にする人がいたら戦います。えーと、つまり、SNSで小さくつぶやきます。私はとりあえず、自分のプランターの土でオクラやイチゴを上手に育てられるようになることをまずは考えています。

(撮影:イワイ コオイチ)

(編集:村崎恭子、増村江利子)

– INFORMATION –

2023年から全国の環境再生の実践者を取材しながら、再生の担い手になるためのヒントを探究してきた連載『リジェネラティブデザイン』が、一冊の本になりました。(2026年2月27日発売 / 英治出版)

書籍化にあたり、40以上の記事の中から22の事例をあらためて紐解き、編集長自ら再編集・加筆。人と社会と環境に「すこやかさ」を取り戻すための7つのデザインコードをまとめました。

一人ひとりが「リジェネラティブデザイン」という視点を携えることで、環境、社会、そして私たち自身の再生へとつながっていく。

そんな未来を目指して、この一冊をみなさんにお届けします。

「リジェネラティブデザイン」をさらに深く学び、自分の実践に活かしたい人のためのラーニングコミュニティ「リジェネラティブデザインカレッジ 2026」の受講生も募集しています!

開講は2026年4月11日。「講義」「ゼミ」「フィールドワーク」の3つを組み合わせた約3ヶ月のプログラムとなっています。

書籍『リジェネラティブデザイン』で解き明かした、“人と社会と環境に「すこやかさ」を取り戻すための7つのデザインコード ” をもとに、仲間と共に学びを深め、実践を重ねていきましょう!

【 申込〆切:2026年3月31(金)、2月28日(日)まで早割あり 】

【 説明会:2026年3月6日(金) 参加特典あり 】