みなさま、はじめまして。

「コト暮らし」の長田涼(ながた・りょう)と申します。

私は、広島県福山市にある鞆の浦という港町で暮らしています。瀬戸内海が広がり、歴史的な建造物・まち並みが残る、とても静かで、地域コミュニティが生きている地域です。

このまちには、子どもを授かったのをきっかけに、2022年2月に東京から家族で移住。まちで子育てをしたかった私たちにとっては、思い描いたような暮らしを送っています。

ただ、一点だけ満足できていないことがあるんです。

それは、まちに「銭湯」が存在しないことです。

東京にいた頃は、週3回は近所の銭湯「小杉湯」に通い、銭湯のある暮らしを当たり前のように送ってきました。当たり前にありすぎて盲点だったのですが、私たちにとっては銭湯は欠かせないものだったみたいです。疲れが溜まると銭湯に行きたい衝動に襲われます。

婚約記念写真は小杉湯にて撮影

なので今、より自分たちの暮らしやまちの暮らしを豊かにすべく、鞆の浦に銭湯をつくる活動をしています。一軒も銭湯が残っていないため、継業ではありません。新しくつくります。そのための物件や土地を探したり、銭湯経営・運営を学ぶ「銭湯スクール」を自社で企画運営していたり、やれることから動いている状況です。

その一環で全国の銭湯情報をリサーチしていると、能登半島の珠洲市で「公衆浴場 海浜あみだ湯」という銭湯を継いだ同世代がいると耳に入ってきました。

珠洲市といえば、令和6年能登半島地震の被災地であり、今もなお被災の被害が大きいと言われている地域。ただでさえ今の時代の銭湯継承には大きなハードルが存在するのに、被災を受けたまちで銭湯を継いだという事実がとても衝撃的でした。

しかも、自身も自宅が被災して避難所で生活するなか、パイプや配水管をすぐに修理し、津波被害をギリギリ免れたボイラーで地下水を温め、1月19日に営業を再開。珠洲市民は無料で利用できるようにし、断水でお風呂に入れなくなっていた人々にとって欠かせないインフラを提供しているそう。

実は4年前、私は珠洲市へ足を運び、彼と出会っていました。

友人が移住をして、彼のもとを訪ねに1週間ほど滞在していました。その際に、珠洲市で活動する方々と交流させてもらっていたのですが、そこで出会っていた新谷健太(しんや・けんた、通称 しんけん)さんが、現在あみだ湯を運営していたのです。

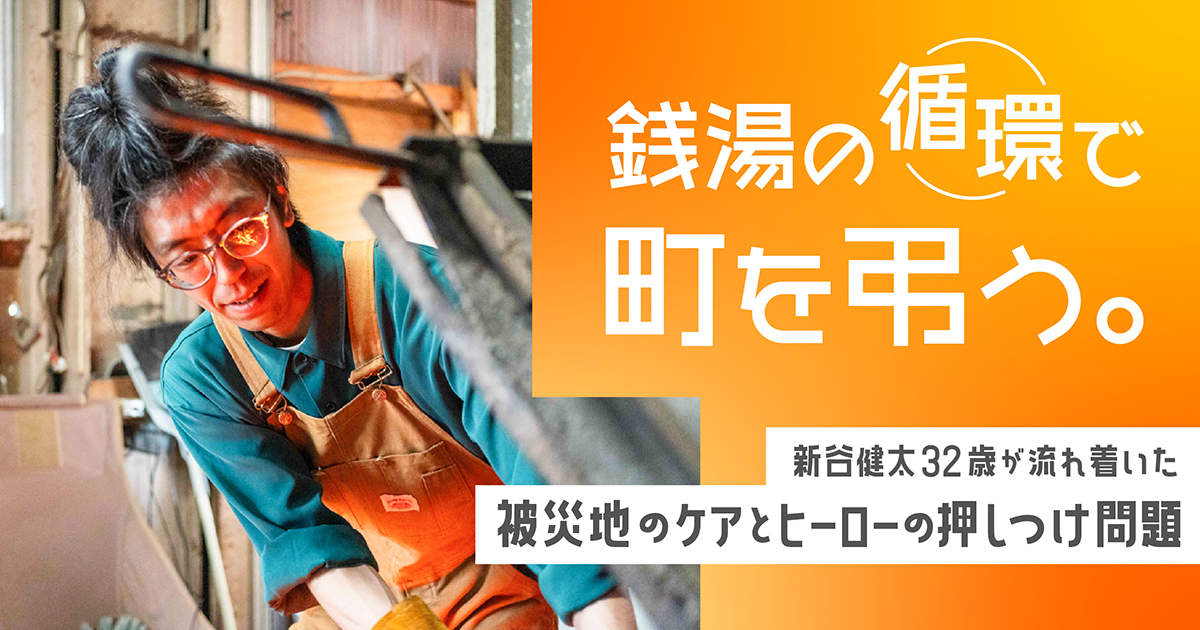

新谷健太(しんけん)さん

話を聞きたい!とすぐに連絡をし、オンラインでお話をする機会をつくり、銭湯についてのあれこれを聞かせてもらうことができました。しんけんさんの話はインパクトがあり、「これはいつかあみだ湯にはいかなくはいけないな」と考えていた矢先のこと。

友人のグリーンズ共同代表 植原正太郎さんから、「能登半島にボランティアいかない!?」と連絡が!話を聞くと、現在の能登半島は4ヶ月が経った今でも、なかなか復旧が進んでいないのだそう。そこにはさまざまな要因がありますが、大きな要因のひとつに圧倒的な人手不足があるとのことでした。

それは、被災直後に発せられた「ボランティアへ行かないでください!」という強烈なメッセージが尾を引いていることが大きいみたいです。ボランティア自粛ムードを感じている方はまだ多いでしょうし、実際に私にも「まだボランティアには行ってはいけない」という先入観が強くありました。

少し調べてみると、発生して3ヶ月の間で参加していたボランティアの人数が、東日本大震災の時は43万人、熊本地震の時は10万人だったのに対し、能登半島地震は1万4,000人ほどだそうです。被災状況も範囲も違うので単純に比較はできませんが、桁がちがう。

そんな状況を少しでも変えていくべく、全国のローカルで活動する友人たちで集い、ボランティアをし、その状況を伝えていく企画を立ち上げることになりました。結果的にグリーンズのほか、全国47都道府県を飛び回る編集チーム「Huuuu」、移住・関係人口促進のマッチングサービス「SMOUT」などの関係者が10名集まり、企画に賛同してくれたしんけんさんのもとでボランティア活動を行なうことになったのです。

具体的には、あみだ湯の銭湯運営のボランティア。しんけんさんが言うには、地元のおじいさんやおばあさん、高校生などと話すことも十分貢献になると伝えてくれました。素人の私たちでも、やれることはたくさんありそうです。

いざ、珠洲へ!

4年ぶりの珠洲市。息をのむ光景

今回は金沢駅からレンタカーを手配して、珠洲市へ向かったのですが、道中の道路の荒れ方はなかなかのものでした。

割れてできた大きな段差。車体が大きく弾みます。

反対車線にいたっては崩壊状態。完全に崩れてしまっている箇所もありました。

かなり慎重に運転しないといけない。その事実が車内をピリッとさせます。

道中には土砂崩れが起きているところも

休憩も挟みながら、3時間かけて珠洲に到着。

今回お世話になるしんけんさんとも合流し、あみだ湯やしんけんさんが関わっている拠点を案内してもらうことになりました。

そのひとつが、ゲストハウス「仮( )‐karikakko‐」。

ここは4年前に、私も滞在させてもらった宿です。

当時みんなでワイワイと食事を取った部屋は、浸水して使えない状況になっていました。頭のなかで4年前の記憶と重ねてしまい、悲しい感情が襲ってきます。

当時楽しんでいた部屋は使えない状況に

案内してもらっている間にも、珠洲市の状況について教えてくれました。

人口は14,000人いたけれど、その多くが珠洲市に戻れない状況にあること。

水道が復旧していないエリアも多いこと。「珠洲市は別のまちと合併するだろう」と、まちのひとたちが噂していること。

まちで暮らすみなさんが不安と戦っていることが、とても理解できる時間でした。

そして、特に震災の被害が大きいと言われている見附島近辺へ。

息をのむという体験を、人生ではじめてしました。

綺麗に残っているのが珍しいぐらい、崩壊する建物たち。

そのなかには、生活用品やぬいぐるみやおもちゃなどが転がっていて、あまりにも暮らしの匂いが残りすぎていました。胸がきゅっとなります。

海から近いエリアなのか、道端には漁で使う網が流されています。マンホールも突き上げられ、道を塞いでいるかのよう。本来、そこにあるはずがないものが転がっている。その意味を考えないわけにはいきませんでした。

突き上げられたマンホール

4年前、海が美しく散歩するのが気持ちよかったまちが、こうも変わってしまうものかと。本当にショックでした。

あみだ湯へ戻る車内に漂う沈黙。深く印象に残っています。

それほど、言葉にすることができない光景を目の当たりにしたということ。

私も、何度も言葉にしようとしては飲み込みを繰り返していました。

どんな言葉を、どんな声色で発すればいいのだろう?それがわかりませんでした。

まちを救える銭湯になるために

次の日。

昨日目の当たりにしたまちの状況を噛み締めつつ、ボランティア活動をはじめていきます。

まずは銭湯の清掃から!

こういう書き方をすると少し不謹慎だと思う方もいるかもしれませんが、銭湯をこれからつくっていきたいと考えている私にとっては、銭湯の清掃はかなり楽しみにしていました。

運営している銭湯スクールの講義で「銭湯の清掃はかなりキツいから、絶対に経験しておいたほうがいい!」と、実践者の方から教えをもらっていたことが大きな理由。

特にあみだ湯は銭湯のなかでも規模が大きい方で、浴槽の数やカランの数が多く、上下へ続く階段がある少し変わった形になっています。

普段は人手が十分にないことから、優先順位をつけて清掃を行なっているそう。今回10人が集まっていたため、いつもできていない場所まで綺麗にする「プチ大掃除」を実施!(実は年始に新年の大掃除をする予定だったものの、震災でできなかったのだとか)

高圧洗浄機で高いところの汚れを落とし、桶と椅子をひとつずつ丁寧に磨き、床や壁についている水垢のよごれを「カルバスター」という衝撃的な清浄力を持つ液体で落としていきました。(僕も銭湯をはじめたら、カルバスター買います!)。ロッカーもひとつひとつを磨いて、隙間の埃を見逃さずピカピカに。

途中には、よく新聞の集金に来るという近所のおばちゃんも手伝いにきてくれて、11名体制でさらに入念に綺麗にしていきます。

お手伝いにきてくれたおばちゃん

これだけの人数で2時間やっていても、終わらない…

営業の準備もあるため、この日の掃除はキリがいいところで切り上げることになりました。

私が大リスペクトしている銭湯「小杉湯」では、「清潔感が売り」だと話しており、実際とても綺麗なのですが、それが維持されることのすごさを痛感しました。お客さんが気持ちよく銭湯でリフレッシュできる裏側には、日々の清掃という努力があること。これを肝に命じて、今後は銭湯に浸かろうと思います。

あみだ湯の横には、まち中の建築廃材が集まっています。これらをボイラーに入る大きさまで小さく割っていきます

午後は薪割り。

あみだ湯は地下水を活用し、ボイラーが熱源となっています。

なので、断水が続くエリアが多い珠洲市でも銭湯を営業できているんですね。

私たちが割る木材も、もともとは珠洲市の民家の柱や床などの建築廃材です。

解体作業ででてくる木材を活用し、お湯を沸かしています。

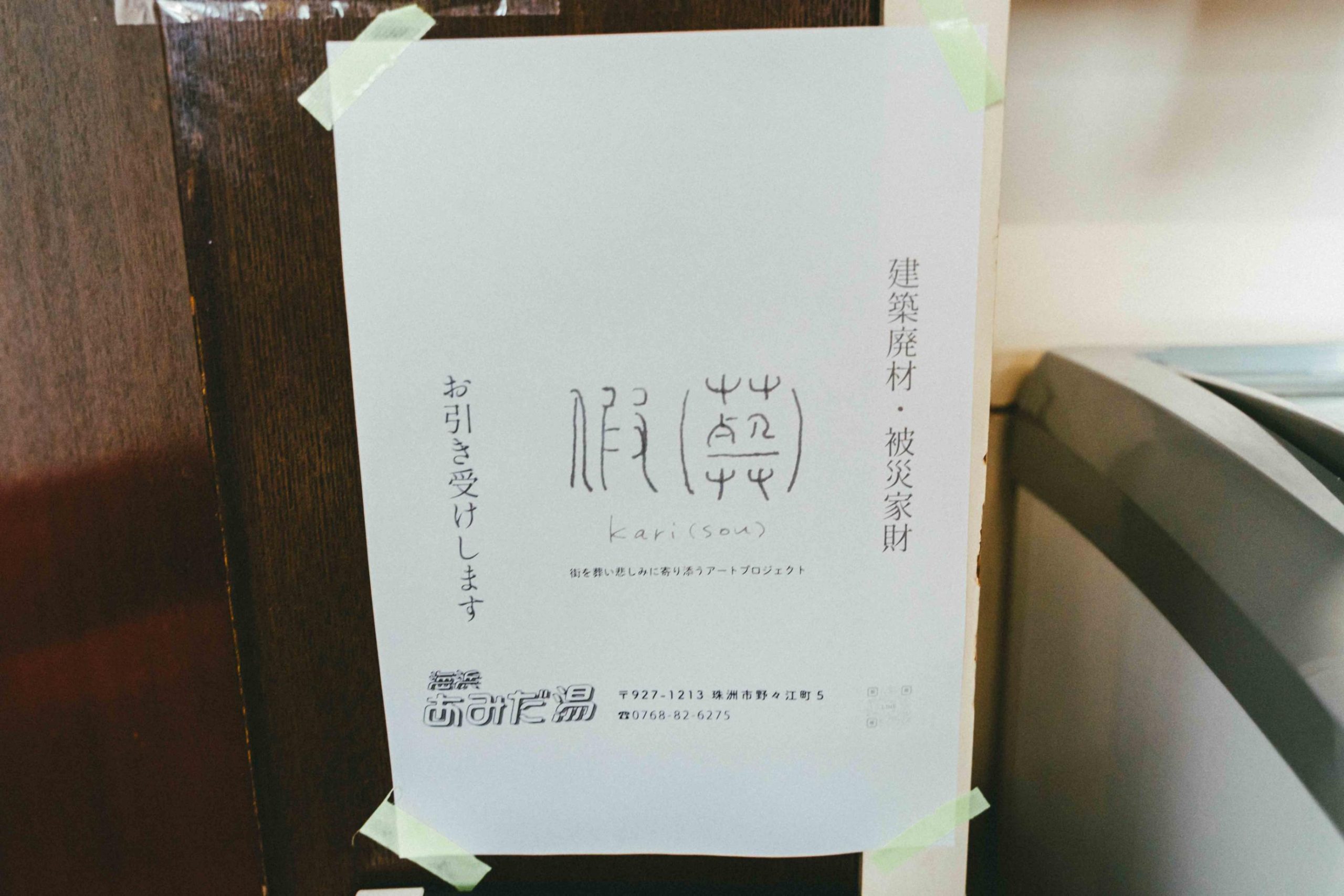

これをしんけんさんは「まちを葬(とむら)い悲しみに寄り添うアートプロジェクト kari(sou)」とし、まち中の建築廃材を受け付けています。まさにまちで循環を生み出している銭湯。悲観的にさせられそうな事実を、アートプロジェクトに昇華するしんけんさんの感性が素晴らしい。

kari(sou)の案内

まさに「熱源をどうするか?」は、銭湯をはじめるうえでの大きな悩みどころです。ボイラーが一番コストがかからないのですが、定期的に薪をくべる必要があったり、木材を切る作業があったり、人手がかかります。ガスにすれば人ではかからないものの、コストがかかる。

これまでは、コストの観点だけで考えていた節があったのですが、あみだ湯に触れて、アナログを維持することの意味を教えてもらえたのは大きな学びです。震災が起きた時、まちを救える銭湯となるか?は、水と熱源の仕組みにかなり委ねられる気がします。

銭湯の価値と、受け継ぐ覚悟

ボランティアの作業が落ち着いたタイミングで、しんけんさんにインタビューをさせていただけることになりました。グリーンズとHuuuuのダブルインタビュー形式です。

ここからは、しんけんさんとHuuuu代表・徳谷柿次郎(とくたに・かきじろう)さんと私のやり取りをお楽しみいただければと思います。

1991年生まれ、北海道北見市出身。2013年アーティストランスペース「芸宿」の運営。2015年金沢美術工芸大学油画専攻卒業、フリーターをしながら制作活動を行う。2017年相方(楓 大海)と共に石川県珠洲市に移住しアーティストコレクティブ「仮( )-かりかっこ-」を始める。2018年「ゲストハウス仮( )-karikakko-」開業。2019年まちづくりとコミュニティの運営会社「一般社団法人仮かっこ」を立ち上げ、飲食営業を伴うコミュニティスペース「cafe &bar 仮(しげ寿司)」開業。2020年、移住者コミュニティ「中田文化額装店」オープン。2021年、地域の教育格差是正に取り組む「NPO法人ガクソー」の立ち上げ。2023年「海浜あみだ湯」の運営管理者。2024年現在、現代社会におけるコミュニティのあり方の模索と、他者の介在による価値観の変換が促されるための「場所と状況を整え続けるケアのメディウムとしての身体」をテーマに制作活動。地域プロジェクトのコーディネーションとコミュニティマネジメントに取り組む。

長田 今日はありがとうございました。僕もいつか銭湯をやりたいと考えている身なので、とてもいい体験になりました。外から見ると銭湯を経営するってかっこいいけど、実際はとても大変なことがたくさんあることが、身をもって理解できる体験だったなと。

しんけんさんが「あみだ湯」を継いだのはいつなんですか?

しんけん それで言うと、まだ継いだわけではないんです。オーナーさんは別にいて、私は運営管理者になります。勝手に湯を沸かしている存在です(笑)

長田 そういうことだったんですね!そもそも、しんけんさんとあみだ湯の接点は?

しんけん 僕はあみだ湯の近くでゲストハウス「仮( )-karikakko-」を運営していて、あみだ湯のオーナーとはよくコミュニケーションを取っていたんです。大学時代に銭湯のバイトをしていた時期がありまして、そのことを話したら「じゃあ、手伝ってよ!」と。オーナーが高齢だったこともあり、やれる範囲で手伝うところからはじまったのが最初ですね。今の関わり方になったのは、令和5年5月に起きた震災直後です。

長田 すごい流れですね。でも、銭湯の運営をすることって簡単なことではないですよね。今、銭湯の経営について学んでいるので、よくわかるんです。それも、震災があった珠洲でやるのは、かなりの覚悟が問われるはずだと。

しんけん 震災がなくとも、この規模の銭湯を継ぐことはかなりの覚悟がいりますよね。やることも多いですし、お金もかかる。でも、銭湯は好きだし、なくすべきではないと思っています。銭湯は、社会に影響を与える可能性があるものだと信じているんですよね。

珠洲市は消滅可能性自治体(※)で、いつかはなくなってしまう地域かもしれません。でも、自分が関わってきたものはなくしたくない。手の届く範囲でもいいから、守りたいんです。その一心で、あみだ湯の運営をしています。

(※)消滅可能性自治体

民間団体「人口戦略会議」が公表した、2020年から2050年までの30年間で20歳から39歳の若い女性の人口が50%以上減少すると推計される自治体。珠洲市は2050年までに若年女性が2020年の66.8%になると推計されている。

銭湯はコミュニティを生み出す場になる

長田 社会に影響を与える可能性とは、具体的にどういったイメージですか?

しんけん 家族のようなコミュニティを生み出す場になる。地域の助け合いを生み出す場にもなる。そういうのが、銭湯ならではの価値だと思います。

また、環境的な話もあって。薪を使っているので、基本カーボンニュートラルな仕組みになっていて、熱源を利用してさまざまな取り組みもできると思っています。CO2を抽出してプラスチックにするとか。「風呂に入るついでに、CO2が削減されていく」という感覚でしょうかね。

長田 地域コミュニティの価値の話、とても共感します。私も地域のつながりや、新しい地域循環をつくりたいと考えて、銭湯を構想しているので。実際に運営していくなかで、そういったコミュニティ形成の手応えは感じますか?

しんけん ありますね。例えば、高校生が番台の手伝いをしてくれるのですが、久々に会ったおばあちゃんに「大きくなったね!元気にしとった?」という会話がありました。私たち世代はSNSでコミュニケーションを取るのが当たり前だと思うのですが、地域だと対面でコミュニケーションを取るのが大切なんですよね。それがこの銭湯という場で生まれています。

特に震災後は、お客さん同士があみだ湯で生存確認ができた時に「生きとったか!」と熱い抱擁をしているシーンに立ち会い、グッとくるものがありました。あみだ湯があってよかったと思える瞬間でしたね。

長田 それは感動的ですね。

「銭湯の人格」でつながるコミュニティ

長田 しんけんさんは4年前に会った時から、移住者が集える場をつくっていたり、コミュニティづくりの活動をされていましたよね。活動を通して感じている、銭湯から生まれるコミュニティの特徴ってありますか?

しんけん コミュニティというものは、基本人と人でつながると思うんです。その人がいるから行くとか、属人性がとても高いですよね。その点、銭湯は場でつながっている印象があります。もっというと、あみだ湯自体に人格・物語が生まれているので、個人よりもあみだ湯という人格を通してつながっている感覚がありますね。

長田 人格…?

しんけん あみだ湯は、おっとりしていて、多少雑なところがあるんですよね。お湯の温度も日によってやや変わることもありますし、シャワーヘッドが出るところと出ないところがありますし、水圧の変化もあります。それがまた愛おしいんですよ。そういう些細な部分から人格を感じて、また人が集まって、物語が刻まれているなと。

これはあみだ湯に限った話ではないと思っています。銭湯ひとつひとつに人格と物語りがある。番頭さんを含めて、足を運ぶ常連さんたちの会話を聞いていると、地域のことがわかってくるところがあるじゃないですか。いわゆるローカルトークをしているんですよね。まちの情報が自然と集まるのが銭湯ですし、そこから感じられる人格があると思っています。

こういった特徴を感じられることが、銭湯のおもしろいポイントですね。

Huuuu代表 徳谷柿次郎さん

柿次郎 震災以前と後では、お客さんの層はどのように変わりましたか?

しんけん 震災前はほぼ常連さんと観光客でした。夏などのハイシーズンは、若い観光客がよく利用していましたね。すぐ裏が海なので。今は能登で暮らしている方と、ボランティアの方がほとんどです。

あと、震災後に起こった大きな変化としては、お客さんの数です。震災以前は60~80人が1日あたり入浴いただいていたのですが、震災直後は500~600人。今でも300人は毎日入りにきています。おそらく、珠洲市内のひとは全員入浴されたんじゃないかなと思いますね。

長田 そのお客さんの数の変化は凄まじいですね。

しんけん そうなった時に起こったのが、常連さんが来なくなったことです。毎日のように使っている方は、混んでいないことが大切だったり、ゆっくりとくつろぎたいと思っているので。最近ようやく来てくれるようになりましたね。どうやら遠慮していたみたいです。

葛藤の末、1,500万円の負債を受け入れる

長田 銭湯を運営する覚悟の話のところを、もう少し聞かせてください。能登で活動する知り合いから、しんけんさんたちが「本当に銭湯をやるべきか?」をかなり葛藤していると耳にしていまして。その葛藤とは、具体的にどのようなものだったのでしょうか?

しんけん あみだ湯は、土地と建物のオーナーさんが別なんです。土地を返す際は建物を解体して返す必要がありました。どうやって計算しても、解体費が最低でも1,500万円はかかることがわかっていて。経営が成り立たなくなったタイミングで、1,500万円以上を払わないといけないという状況でした。

長田 最低1,500万円…

しんけん このお金の問題を解決していくには、土地を分割払いで買っていくか、1,500万円以上の貯蓄をつくるしかありません。あみだ湯の運営は僕含めた銭湯は4~6名で行っているんですが、僕らは土地を分割で買うことにして、その他かかるであろう設備資金などお金周りをすべて計算したところ、10年かけて自分たちのものにしていく目処を立てることができました。それでようやく一歩を踏み出せましたね。

柿次郎 そんな中で、震災が起きたと。

しんけん ここまでの地震だったら、逆にやってやろうと思えましたね。ちゃぶ台返しどころの騒ぎではなくなったからこそ、新しい道を見出せるんじゃないかなと。もちろん、体は大変ですけどね。

銭湯の継業についても、迷っている方や苦労している方が世の中にたくさんいるじゃないですか。そんな皆さんに対しても、これまでとは違った銭湯経営の選択肢となる地域の巻き込み方、行政や自治体やコミュニティでのあり方、公共性と個人性の中間の立ち位置、オルタナティブとしての銭湯…みたいなアプローチの仕方を私たちが生み出せたらなと思いますね。そういった活動の意味も考えながら、お湯を沸かしています。

長田 なるほど。銭湯は4~6名でやられていると話していましたが、仲間の皆さんとのコミュニケーションはどういった感じでした?みんな前向きに銭湯を受け継ぐ姿勢だったのか…

しんけん やっぱり思いは人それぞれありますよね。誰も大きい負債を抱えたくないじゃないですか。社長も誰がやるかなどの問題もありますし、すんなり進んだわけではありませんでしたよ。

ただ思うのは、僕らだけで1,500万円以上の負債を背負うのも違う気がするんです。地主さんやオーナーさんも、行政に対しても何かしらのアプローチは必要だなとは思いますね。銭湯は、関わる皆さんといっしょに繋いでいくものなんじゃないかなと。

銭湯は、社会に余白を生んでくれる

長田 前にオンラインで話した時に話してくれた「銭湯をやる意味」の話が印象に残っています。社会の余白をつくることが必要だという話。

しんけん 公衆浴場は、社会に取り残された不思議な制度なんですよね。料金を上げることができなくて、公衆衛生法という法律に則らないといけないけど、お金も稼がないといけない。制限だらけなんです。そんな中でも、地域のひとたちは家にお風呂があるけど入りに来てくれて。

人々が生活していく中で、日々起こる厳しい現実をオーバードーズ、つまり過剰摂取してしまうと、生きるのがしんどくなるじゃないですか。そのしんどさを解消してあげるのが銭湯という場の役割なんだと思っています。

厳しい現実があったり、苦しいこともある社会。家のお風呂はその現実的な時間の延長にあるけど、銭湯はある意味非現実的な空間です。だからこそ生まれる癒しがある。社会に余白を生んでくれます。

柿次郎 そういう余白を持つことが大切なんでしょうね。つらい状況にあるけど、なかなかその状況から抜け出せないような人ほど、銭湯や喫茶店のような余白の場に惹きつけられる気がします。

長田 しんけんさんが他の場で大切にしていることや、他者とのコミュニケーションで心がけていることなど、今の余白の話とも繋がっている気がします。

しんけん そうですね。僕は“場所と状況を整え続けているだけ”なんです。そのためのケアをしている存在。銭湯においても、僕がちょっとケアするだけで環境がよくなったり、つながりが生まれたりすることがあります。逆に言えば、その時ぐらいでしか喜びを感じられないんですよね。生きた心地がしないというか。

能登の人々に感じた「死なない力」

柿次郎 さっきちょっと雑談で話してた、「都市生活はより良い生き方はできるけども、死なない力は育たない」の話が興味深くて。また聞かせてもらってもいいですか?

しんけん 能登の人の魅力を聞かれた時に出てきた話ですね。人類は「良く生きること」に対して思考しすぎている感覚があるんです。いいものを買って、いい家を建てて。そんなことじゃなくて、「死なないこと」が大切だと思うんですよ。能登は発酵食品も豊かで、アナログなことも多くて、自分たちで調味料もつくっていたり。

実際に震災直後は、その「死なない力」で生き残ってきた実感があります。「みんなたくましく生きているな」と何度思ったことか。電気や水道が止まっても、薪をくべて、山から水をくんできて、ここなら本当に死なないなと。

長田 震災を受けて、珠洲市に住む人が14,000人からかなり減ったと教えてくれたじゃないですか。それでもここに住む人は、なぜ珠洲市を離れなかったのか?はどうなんでしょうか?

しんけん そこは、住み慣れたまちで暮らしたいという気持ちだと思います。珠洲市以外の暮らしがイメージできない、都会に行くのは怖いと、よくまちの方が話してくれますね。畑を耕し続けるようなライフスタイルなので、それがなくなることへの恐怖があるんだと思います。

柿次郎 「死なない力」を失うことへの恐怖なのかもしれませんね。都市生活は基本お金で解決する世界。その世界だと生きていけない、能登の方が死なないということなんでしょうね。

しんけん 本当にそんな感じです。二次避難をして帰ってきた人の話を聞いていると、「都会は生き辛すぎる。あれは生活じゃない」と。

長田 今の話って、地元で育ってきた方の視点だと感じたのですが、移住された方々はどのような感覚なんでしょう?

しんけん 今も揺れ動いていると思いますが…半分以上の方は能登を出る選択になっていると思いますね。基本は2年間「みなし仮設住宅制度(※)」によって家賃、共益費などは無料で家を借りることができるので、この2年間で見極めていくことになるんだと思います。

(※)みなし仮設住宅(賃貸型応急住宅)

自宅で居住ができなくなった方への一時的な住まいとして、民間の賃貸型応急住宅(災害救助法)を利用できるようにする制度。

柿次郎 その期間が大変ですね。どこかで決断が求められるけど、なかなか難しいところがありそう…

しんけん きっと、その2年間でさまざまな変化があると思うんです。なので、決断というよりも、生まれる流れの中で現実に“応答”していくことなんだろうなと。決めるというよりは、決まっていく。これからも、僕自身応答し続けていくんだと思います。

ただ銭湯に関していうと、災害時の銭湯のあり方や、災害に備えた銭湯を含む町のあり方を、次に起こりうる被災地のために残して、伝えたいと思います。そこから派生して、公衆浴場組合や社会制度へのアプローチの仕方を考える取り組みもやっていきたいと考えています。

長田 それはいいですね。ぜひ共に考えていきたいです!

滞在を終えて

「銭湯の価値ってなんだろう。」

銭湯に関わろうと決めてから、ずっと考えている問いです。

実際にあみだ湯の景色を見て、しんけんさんの言葉を通じて見えたものは、銭湯は生きるためのエネルギーを生み出す場なのではないか?ということでした。

心身の疲れを癒し、生きる力を取り戻すこと。

生まれる交流から、生きる力を分け合っていること。

きっと、そんな循環があるからこそ、私たちは銭湯に惹きつけられているのかもしれません。銭湯があれば、きっと僕らは生きていける。そんな期待がどこかにあるのかもしれません。

なぜ、今私自身が銭湯をやらねばならないと感じているのか。

その答えの片鱗に触れられた機会でした。

そして、能登半島はまだまだ復興の途上にあります。少しでも多くの方の協力が必要です。

それは実際に手を動かす人が必要ということでもあり、感じたことをちゃんと伝えられる人が必要だということでもあります。

あなたの力が必要です。

あなたが能登半島で楽しんでいる姿を見せることが必要です。

それが、復興へつながる流れをつくります。

あみだ湯としんけんさんがサポートしてくれますので、ぜひ足を運んでみてください。

ここでしかできない、銭湯体験をぜひ。

もし、この記事を読んで興味を持った方は、どんな関わり合いでも構わないのでぜひ、あみだ湯に関わっていただきたいです。現状を肌で感じ、身近な誰かに伝えてほしいと思います。能登には、関わり続けてくれる誰かを必要としています。

共に人と水を温めましょう!

– INFORMATION –

今回のボランティアについては、どこでも地元メディア「ジモコロ」でも記事になっています。greenz.jpとは違う切り口で、あみだ湯やしんけんさんのことが深掘りされているので、ぜひご覧ください!

(撮影:長田涼、山中散歩)

(編集:山中散歩)