人生100年時代と言われる昨今。

2025年からは65歳までの雇用確保が義務付けられるなど、人生の中で「はたらく」に向き合う時間が増しています。自分自身のキャリアは、このままで良いんだろうか。ふと、不安を覚える人も多いのではないでしょうか。

そんな中、今回の記事で取り上げるのが「キャリアブレイク」という概念。一時的な離職や休職を、肯定的に捉える考え方のことです。

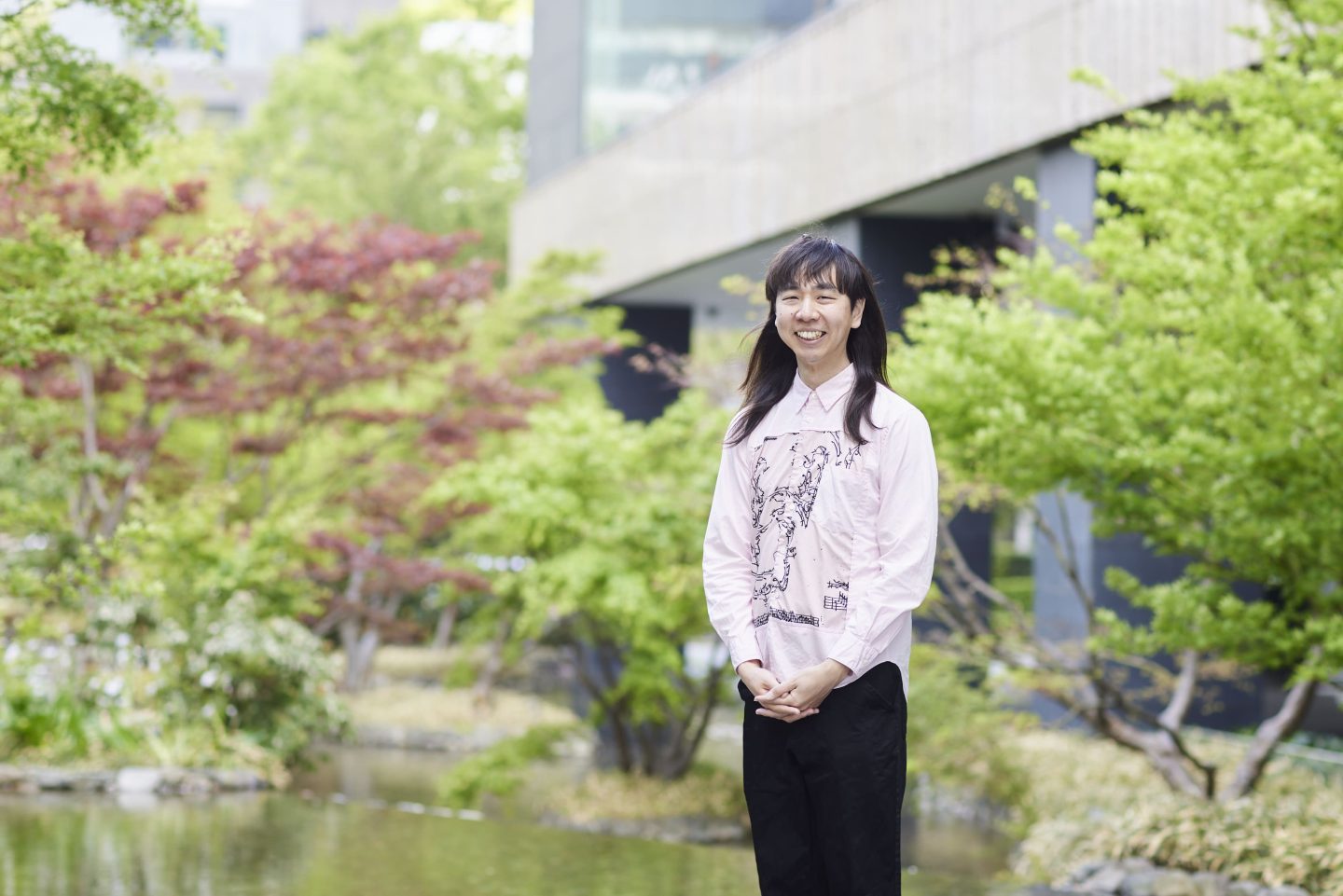

もともとはヨーロッパを中心に浸透していたこの言葉を、日本でも文化として根付かせたいと活動しているのが、「一般社団法人キャリアブレイク研究所(以下、キャリアブレイク研究所)」代表理事・北野貴大(きたの・たかひろ)さんです。

生きている上で、避けては通れないキャリアの問題。キャリアブレイクが広まった先に、一体どのような未来を描いているのでしょうか。お話を伺いました。

一般社団法人キャリアブレイク研究所・代表理事。大阪市立大学大学院 建築計画学専攻修了。JR西日本のグループ会社を経て、2022年に独立。キャリアブレイクの文化輸入・啓蒙を目標に、「むしょく大学」などの活動を展開している。

パートナーの離職から知った、キャリアブレイク

北野さん自身のキャリアは、JR西日本のグループ会社からスタート。大阪・梅田の商業施設「ルクア大阪」に配属され、販促企画や新規事業の立ち上げなどを担当してきました。

北野さん ルクア大阪のお客様は、ほとんどが女性です。マーケティングを重ねていくうちに、女性のキャリアの課題を知りました。妊娠出産をはじめ、自分本位でないことでキャリアが変わるタイミングが多く、とても働きづらいのだなと。そういったストレスを少しでもルクア大阪で発散していただけたらと企画を考えていましたが、やはりそれは応急処置に過ぎなくて。だから、いつか根本的なアプローチができるような活動をしたいと思っていました。

そんな折、北野さんのパートナーが仕事を退職。ブランクがあったら、次の就職活動がしにくいのではないだろうか。無職になることにマイナスのイメージを持っていた北野さんは、とまどいと不安を感じたそうです。しかし北野さんが目にしたのは、自分自身を見つめ直し、次に向かって活動する彼女の姿でした。

北野さん 最初は心配していましたが、「ケアしすぎないで大丈夫だよ」と言われて。信頼して見ていたら、畑を借りたり、学校に行って資格をとったり、どんどん新しい挑戦を始めたんですよ。もともと商社に勤めていましたが、無職期間を経て、ITプログラマーとしてまったく新しい道を歩み始めたんです。無職期間は彼女にとってブランク(空白)ではなく、ブレイク(小休止)だったんだと、改めて気づきました。その後、こうした状態を「キャリアブレイク」と呼ぶことを知ったんです。

キャリアブレイクは、職歴を壊すのではなく、歩き続けていくための小休止。パートナーの経験から、北野さんは大きな気づきを得ました。

まずは小さく、趣味からチャレンジ

こうしてキャリアブレイクについて調べていくと、欧州を中心に、海外で広く浸透している文化であることが分かったそうです。

北野さん 似た概念で、「サバティカル」という言葉があります。これは、一定期間働いたり功績を残したりした社員に、長期休暇を与える制度のこと。日本でも2000年代頃から輸入されており、導入している大企業も比較的多いように思います。一方、キャリアブレイクは企業ではなく、民衆がつくったもの。制度ではなく、文化なんですね。

日本には根付いていないこの文化を輸入してみたら、きっと面白いのでは。そう感じた北野さんは、まずは小さく活動してみることにしました。

北野さんがパートナーと一緒に始めたのは、「おかゆホテル」。休職や離職などの最中にいる、人生に少し立ち止まりたい人のための宿です。

北野さん もともと、ちょっとした趣味を小さく形にすることが好きだったんです。ホテルといっても、自宅の一室を民泊的にしてみただけ。コストはほとんどかかっていません。ただ、こうして名前をつけて発信するだけで、プロジェクトとして成立しますよね。宿泊者の方も、賛同してくれる方も、たくさんの仲間が集まってくれました。活動を始めた当初は、これで食べていこうなんて夢にも思っていませんでしたが、少しずつ法人化のことも考えるようになっていったんです。

その後、北野さんは新卒から8年働き続けた会社を退職。自分自身の転機にも「きっと、なんとかなる」と前向き。自分で仲間を集めて、自分がやりたい事業をやるってどんな気持ちなんだろうか。そんな好奇心に後押しされ、2022年10月、キャリアブレイク研究所を設立。

キャリアブレイクを、日本の文化にしたい。そんな北野さんの想いに共感したメンバーが集まり、4人で活動が始まりました。

サービスはしない、3つの事業

一から法人をつくるので、自分がやることを手伝ってもらうのではなく、この4人だからこそできる活動をしていきたい。そして、メンバーが本当に働きたい組織にしたいと、事業や社内文化を決めていったそうです。

北野さん 社内文化の中には、『報連相をしない』『マニュアルをつくらない』などがあるんですよ。一般の会社ならありえないと思うのですが、これも世の中にある常識にとらわれず、自分たちで考えていった結果です。

また、事業をつくる上で大切にしたのは、“サービスをつくらないこと”だと言います。

北野さん サービスを使うというのは、何かを外注すること。例えば僕たちが、自分の気持ちを整理できるアプリをつくったとしたら、利用者からその時間や機会を奪っている気がしたんです。キャリアブレイクは、その人が主体的に動くことに意味があります。僕たちがサービスをつくって外注先になり、それで儲かったとしても、本質とは少し違うなと思うんです。

アドバイスもしないけれど、信じて放っておく。そんなスタンスのもと、現在は「無職酒場」「月刊無職」「むしょく大学」の3つの事業が展開されています。

それぞれ、どんな活動をしているのでしょうか。

無職なら無料。その共通点で集える「無職酒場」

「無職酒場」は、無職の人は飲食代が無料になるという、居酒屋の間借りイベント。関西を中心に、東京や福岡など、全国で開催されています。メンバー発案のマイプロジェクトとして始まったこの企画の面白さを、「“いる”だけで集まれる空間」だと北野さんは言います。

北野さん 子どもの頃は、近所に住んでいる、同じクラスにいるなど、“いる”時間からみんなが友達になっていきましたよね。ですが大人になるにつれて、仕事をする、スポーツをするなど、“する”ことでしか集まらなくなってしまいます。キャリアブレイクでは、“する”を手放し、自分の感性を回復させることが大切。無職酒場は、無職という共通点だけで“いる”ことができます。人生の中で、一呼吸置きたいタイミングの人が一緒に飲める、そんな空間なんですよ。

キャリアブレイク当事者がライターに。毎月6日発刊の「月刊無職」

「月刊無職」は、毎月6日(無職の日!)に発刊される、キャリアブレイクの情報誌。キャリアブレイクの当事者や経験者がライターとなり、自分自身のエピソードを掲載しています。大切にしているのは、経験から感じていること、想ったことを、そのままの温度で綴ること。

北野さん 月刊無職のライターは、4人がひとつのチームになり、4ヶ月間執筆します。期間が終わったら二期生にバトンタッチし、その後は三期生に……というサイクルですね。こちらから書き方についてアドバイスすることはありません。ライターのみなさんも、誰かの人生をどうこうしたいわけではなく、自分の人生を楽しみたいんですよ。

「月刊無職」で面白いのは、WEBやSNSではなく、コンビニプリントで出力するというところ。キャリアブレイク中の人の多くは、たくさんの正解や正義があるインターネット上で、飽和状態の情報に疲れてしまうそうです。必要なときに必要な情報に絞ってアクセスできるコンビニプリントというかたちに、北野さんも納得したといいます。

入試は不要。主体的に学び合う「むしょく大学」

「むしょく大学」は、キャリアブレイク中の人が集まり、一緒に活動しながら学び合う場を企画運営していく取り組みです。「大学」というだけあり、2つの学部が用意されています。1つは、過去や今の気持ちを整理する「供養学部」。もう1つは、さまざまな学びの時間を通して感性を回復させる「自由研究学部」。約300人の学生(=参加者)が集い、オンライン・オフライン両方で様々なプログラムが企画されています。

北野さん 事業のすべてに通じるのですが、僕たちは心理的なケアをすることを目的にしていません。むしょく大学の活動やプログラムは、すべて学生のみなさんが考え、主催しています。面白いものだと、朝7時から焚き火をするという企画をしていた方がいましたね。それぞれ自らキャリアブレイクという道を選択された方なので、自分がやりたいことに主体的に取り組んでいるように思います。

また、「キャリアブレイク研究所」という名前にふさわしく、法政大学大学院の石山恒貴教授、片岡亜紀子先生と共同で研究しているとのこと。

北野さん 僕は理系出身だからか、論文を参照して事業を進めるという型がもともとあったんです。ですので、こうして一緒に研究をするのは、もともとやりたかったことのひとつでした。研究者がすごいのは、言葉をつくって世の中を動かしていくこと。キャリアブレイクっていう言葉があると、それを勉強しに来る人がいますし、関連する研究も進んでいきます。

キャリアブレイクという文化を広めるためには、こうして言葉を深掘り、価値を高めていくことも重要だと北野さんは言います。

世の中はカラフルで、選択肢にあふれている

このように、ユニークな活動を次々に展開しているキャリアブレイク研究所。SNSや口コミを中心に参加者が集まりますが、その層には、大きく2つの山があると言います。

北野さん 1つ目の山は、20〜30代。ファーストキャリアからセカンドキャリアへと移るため、人生初の離職・休職を迎えている方ですね。2つ目の山は、これまで家族を優先してきた方。子育てが落ち着くタイミングなどで、生き方を見つめ直すことが多いようです。

他には、定年退職し会社員という肩書きが外れた人が参加することも。中には、有名企業の経営層だった人もいるそうです。

北野さん 共通点が“無職”というだけで、看護師や漫画家など、色々な人が集います。先日、大学の職員をしていた女性が、イルカの調教師への転職を検討していたんですよ。その選択肢って、普通に生きていたらなかなか持てないじゃないですか。世の中はこんなにカラフルで、選択肢に溢れているんだって改めて思うんです。

さらに、キャリアブレイクのコミュニティからメンバーがどんどん卒業していくのも健康的だという北野さん。卒業後は、転職・復職・起業と、大きく3つのパターンをたどります。起業する人は少数ですが、北野さんが驚いたのは、転職と同じくらい、復職する人がいること。

北野さん 僕、復職者は少ないと思っていたんです。何かが嫌で、会社から離れたわけですからね。最近だと、テレビ局に復職された方がいました。疲れてしまい、二度とテレビの仕事なんてするもんかという感じで辞められていたんです。ですが、キャリアブレイクを経て、自身の仕事への目標と出会い直したそうなんですよ。それを聞いて、復職に対する僕の意識も大きく変わりました。キャリアブレイクは心持ちを新しく、働き直せる機会にもなるんだなと。

キャリアブレイクを、盆踊りのように楽しく広めたい

「転職だけが転機ではないし、僕たちの活動は退職を推奨しているものではない」と北野さんは言います。キャリアブレイクは無職になることがゴールではなく、より良く働き、生きるためにあるもの。キャリアブレイクが正義、今の会社が悪という伝え方にならないよう、気をつけているそうです。

北野さん 正しいだけでは、文化は広まりません。ルクア大阪時代にも感じたのですが、楽しい、かわいいといったエンターテインメントって強いんですよ。だから、正しくキャリアブレイクを発信するというより、盆踊りをするようなイメージです。僕たちが太鼓を叩いて、みんなが踊って、楽しそうと感じてくれた人たちがどんどん輪に加わっていくみたいな。そんなストリート的な広まり方をしていったら良いなと思っています。とはいえ、中身がないと響かないことも分かっていますから、論文や研究を参考にしながら、芯のある事業をしていきたいですね。

キャリアブレイクが文化として根付くには、まだまだ時間がかかりそうですが……と、前置きをした上で、北野さんは最後にこんな話をしてくれました。

北野さん 日本語には、子ども、孫、曾孫(ひまご)から続いて、8世代先まで呼び方がついているんですよ。雲孫(うんそん)って言うんですけれど、つまり、当時の人はそのくらい先のことまで意識していたということですよね。ビジネスでは短期的な稼ぎも大切ですが、8世代先のことまで考えた事業がひとつくらいあっても楽しいと思うんです。こうして言葉にするのは簡単ですが、文化として広め、深め、高めていくことってかなりのチャレンジ。僕たちが活動した先に、社会がどのように変わっていくのか、とても楽しみです。

実は筆者の私も、かつて無職になったことがありました。振り返ると、あれは自分にとって必要な期間だったように感じます。ただ、そのときは背徳感や恥ずかしさが先行し、早く働かなくてはという気持ちでいっぱいでした。

無職でも有職でも、大切なのは、自分が選んだ道を自信を持って歩いていくこと。ただそこに「立ち止まることは、空白じゃなく、小休止」という選択肢があったら、少しだけ気持ちが楽になるように思います。

人生100年時代。キャリアブレイクという文化は、きっと、優しい道標になっていくのではないでしょうか。

(撮影:水本光)

(編集:村崎恭子)