東京・六本木の21_21DESIGN SIGHTで開催されている展覧会「トランスレーションズ展 −『わかりあえなさ』をわかりあおう」に行ってきました。

“translations”なので、そもそもは「翻訳」の展覧会ですが、翻訳というものを広く捉えることで、コミュニケーション全般について考える材料として、とても良い場になっています。

展覧会のディレクターを務めたドミニク・チェンさんは、そのメッセージの中で

「翻訳」を「互いに異なる背景をもつ『わかりあえない』もの同士が意思疎通を図るためのプロセス」と捉え、その可能性を多角的に拓いていきます。

と書いています。

この言葉で展覧会の意味はだいぶわかるのですが、会場に行くと同じ言葉が展覧会の入口で上映される映像の中で

Dans cette exposition nous considerons 「翻訳」 as a process by which わかりあえないはずの他者同士 essayent de trouver somehow a way to communiquer.

と語られています。

この語りは、展示作品のひとつ「言葉にならないもの−個人的な言語」と同じ手法でつくられたもので、複数の言語を母語とするポリグロットの頭の中をそのまま言葉にしたものです。

私にはフランス語部分は理解できませんが、ドミニクさんの頭の中にある言葉の意味と日本語の文章の意味が微妙に異なっているだろうことは想像できます。つまり、日本語を読んだ私はドミニクさんが頭で考えたことを十分にはわかっていなかったのです。

この展覧会はこのように、翻訳によって「わかった気になる」ことと「実はわかりあえていない」ことを対峙させて、私たちにコミュニケーションとは何かを考えさせるのです。

言葉は翻訳できるのか

ギャラリー1の展示は機械翻訳の過程を視覚化したもので、AIがどのように言語を翻訳しているのかが示され、実際に自分の発した言葉が翻訳される過程も見ることができます。ここでは、翻訳はAIによって可能であるように見えます。

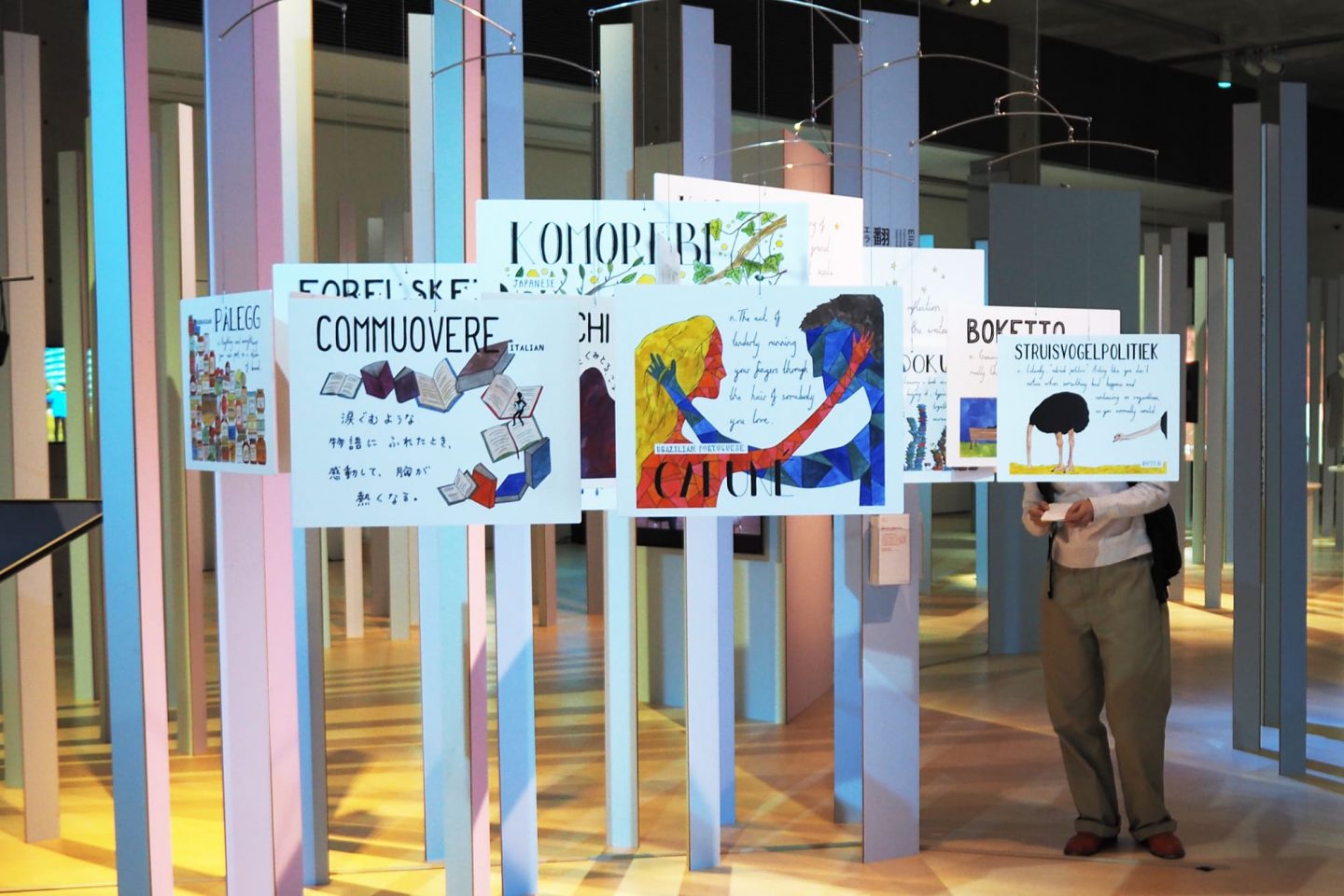

しかし、次の部屋・ギャラリー2に入ると、まず出会うのは「翻訳できない言葉」たちです。翻訳してしまうとその言葉の本質が失われているような言葉があることがそこでわかるのです。

その先にでてくるのは、言語以外の翻訳で、まずは障害を抱える人たちとコミュニケーションを図るための翻訳です。例えば、見た文字を音声で伝える眼鏡、モールス記号を入力すると音声にしてくれるデバイスなど。これらはこぼれ落ちるものは多いけれど、翻訳によってコミュニケーションが可能になる例です。

さらには、人と人以外のコミュニケーションについての展示もあります。例えば、ぬか床の状態をしゃべるロボット「NukaBot v3.0」、オスのサメを引きつける香水「Human × Shark」など。

この一連の展示を見て思ったのは、私たちは(私だけかもしれませんが)わかりあえる前提のコミュニケーションとわかりあえないことが前提のコミュニケーションを無意識に区別しているということです。

極端に言えば、同じ日本語を「しゃべる」相手ならわかりあえることが前提になりますが、サメとはわかりあえないことが前提で、その間に無数の段階があるように思えたのです。

この展示室の終わりあたり(と言っても見る順番は自由なのでみんなが最後の方に見るとは限りませんが)に、火焔型土器(縄文土器)の3Dモデルを使った様々な造形が展示されたコーナーがあります。火焔型土器は煮炊きに使われたと言われてはいますが、なぜこんな使いづらい形をしているのかは誰にもわかりません。

そのデザインを現代において使うとしたらどんな使い方があるかを提示するのがこのコーナーです。

ここで思ったのは、ひとつは、同じ土地で暮らした同じ人間なのに、何千年の時を隔てるとわかりあえなくなってしまうこと。もうひとつは、表現は同じであってもその意味は時代によって変わるし、もっと言えば人それぞれ変わるということです。

土器であれ、言葉であれ何であれ、その表現を見てわかった気になっても、実は何もわかってはいないのです。

外部と内部

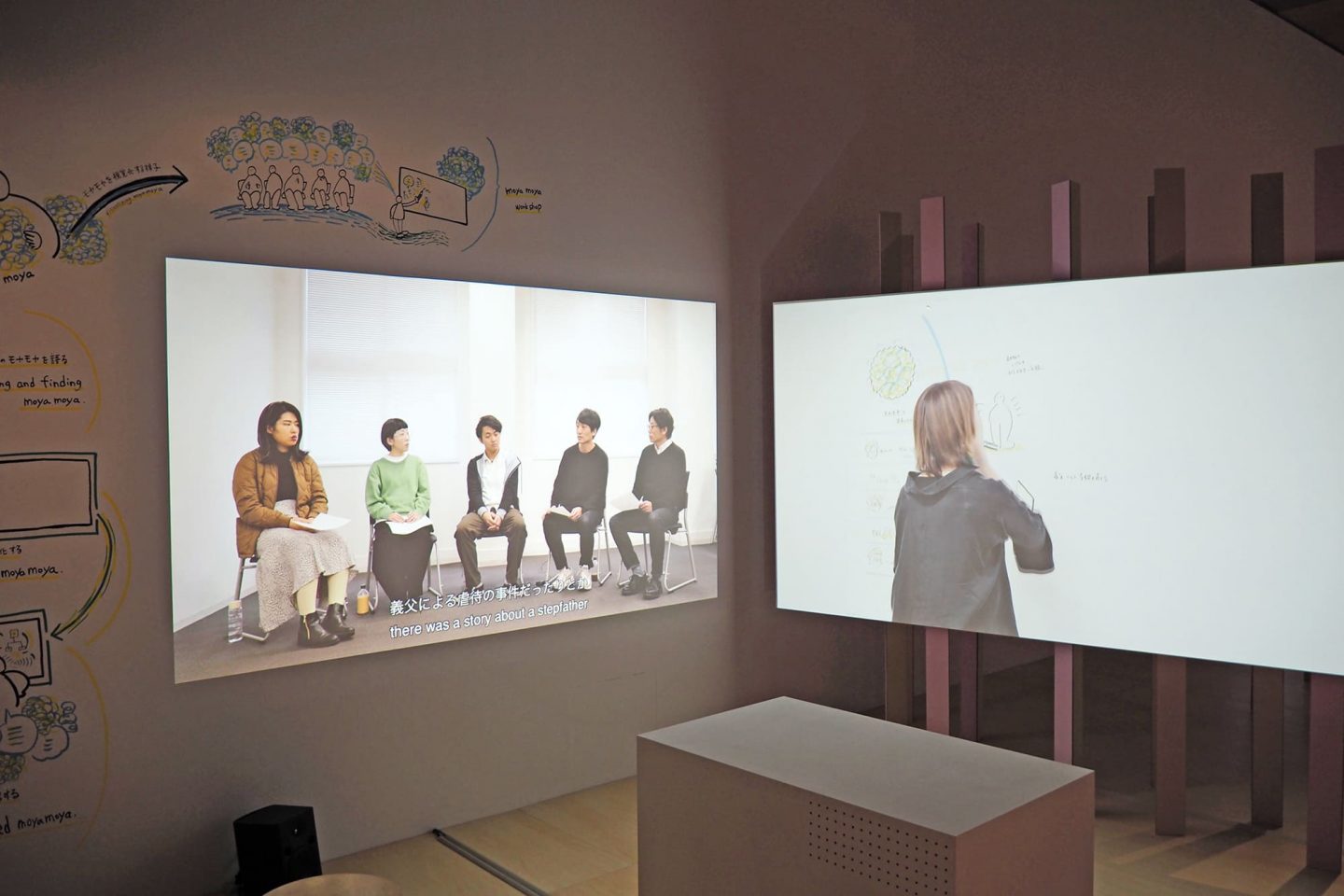

さて、そんなわからなさを抱えたまま見たのが、グラフィックレコーディングについての映像作品『moyamoya room』です。

これは、数人が集まってその中のひとりが自分の「もやもや」について話し、その対話をグラフィックレコーディングで記録。それをみんなで見ることでフィードバックしてさらに話をすすめるという過程を捉えたものです。ちなみに、映像の中でファシリテーターをつとめているのはgreenz.jpライターでもある鈴木悠平さんです。

ここでは、娘がいる女性と結婚した男性の「義父」についての世間の捉え方へのもやもやがテーマです。

この映像がこの展覧会で取り上げられているのは、その過程に様々なtranslations(翻訳という日本語では表現しきれない翻訳のようなものたち)が存在しているからでしょう。

言葉を絵にtranslationするグラレコを媒介として、会話というtranslationsが頻繁に行われます。特にグラレコを見た参加者たちがそれぞれ自分の物語にtranslationし、そこから想起されるエピソードを話すあたりが非常に興味深かったです。

最初の話者の男性はグラレコや他の人のエピソードや意見を聞くことで、もやもやという言語化できなかった概念を言語化することができます。それは彼の中で概念が言葉へとtranslationされたことを意味します。この外を経由することで人の内でtranslationが生まれるというのがコミュニケーションを考える上で面白い概念だなと思ったのです。

なので、少し長いですが、ぜひ最初から最後まで見てほしいです。

そして、この部屋の最後にある映像「Translation Zone」もぜひ全編見てほしい作品でした。

簡単に紹介すると、炒饭(チャーハン、中国語)、Nasi goreng(ナシゴレン、マレーシア語)、ข้าวผัด(カオパット、タイ語)という3つの言葉は、どれもfried rice(炒めご飯)という意味であるということから、翻訳や料理、文化について話を展開していくというものです。

この映像の面白さは、言葉の意味は同じであってもその表現が文化によって大きく異なると気付かされることにあります。

それが意味するのは、言葉は文化と結びついていて、その言葉の持つ奥行きは文化によって全く異なるということ。言葉というのは表層に過ぎず、それが一致するからと言ってそれを支える意味の部分は全く違います。そして、その意味は人それぞれに内在化しているために、本人はそれに気づかないかもしれないのです。

日本語でfried riceを意味する言葉を考えると「焼き飯」かなと思います。ただこの言葉自体も諸説ありますが、おそらく炒飯を日本語に翻訳したものなので、炒飯を焼き飯と呼ぶことはありますが、ナシゴレンを焼き飯と呼ぶことはありません。つまり、多くの日本人に内在しているfried riceは炒飯であり、ナシゴレンではないのです。

マレーシアの人たちに内在しているfried riceはナシゴレンなので、中国の炒飯をナシゴレンとは呼ばないでしょう。そもそもfried riceという料理を持たないイギリスの人に内在しているfried riceはどのようなものなのかと考えてみるのも面白いかもしれません。

(※)余談ですが、昔、イギリスの田舎町唯一の中華料理屋に行ってfried riceを頼んだら、本当にご飯を炒めただけのものがでてきてカルチャーショックを受けました。

この映像を見て思うのは、fired riceひとつとっても私たちは何もわかりあえていないということです。むしろわかりあえないのが当たり前で、それは言語が異ならなくても、個人のレベルでもそうなのです。

だから、「わかりあえなさ」をわかりあおうというこの展覧会のコンセプトが響いてきます。

でも私たちはわかりあえないからこそコミュニケーションするのだし、コミュニケーションによって何かがわかっていくのです。そんなtranslationのくり返しによって私たちはいかしあっていくことができるのではないでしょうか。

– INFORMATION –

会期: 2020年10月16日(金) – 2021年3月7日(日)

会場: 21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー1&2

休館日: 火曜日(2月23日は開館)、年末年始(12月26日 – 1月3日)

開館時間: 平日 11:00 – 18:30(入場は18:00まで)、土日祝 10:00 – 18:30(入場は18:00まで)

入館料: 一般1,200円、大学生800円、高校生500円、中学生以下無料

http://www.2121designsight.jp/program/translations/