芥川賞作家の柳美里さんが、四半世紀ぶりに自身の主宰する演劇ユニット「青春五月党(せいしゅんごがつとう)」を再始動させました。

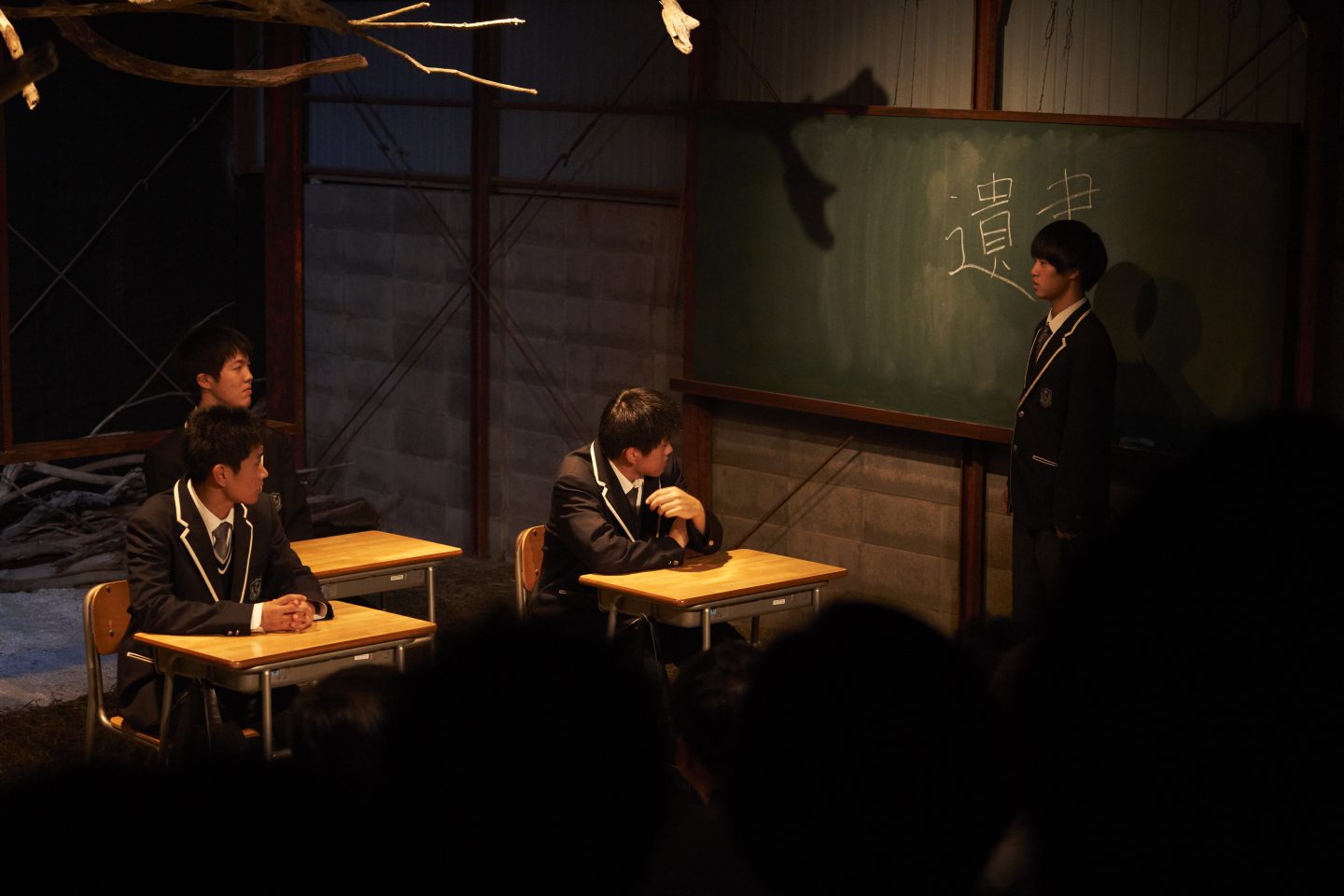

2018年9月14日~17日に行われた復活公演第一弾「静物画」は、柳さんが作・演出を務め、福島県立ふたば未来学園高等学校・演劇部(以下、ふたば未来学園演劇部)が演じました。上演されたのは、現在柳さんが暮らす、福島県南相馬市小高区の自宅敷地内にある倉庫「La MaMa ODAKA」。6公演はすべてソールドアウトとなり、約500人の観客が、復活公演の目撃者となりました。

「静物画」は、柳さんが21歳の頃に書いた戯曲です。今回、東日本大震災があった2011年3月11日当時小学生だった生徒たちの体験を丁寧に聞き取り、鮮やかに蘇った記憶たちを織り込み、大幅に書き直されました。

柳さんがつづり、彼らが発する言葉は、実体験なのか、セリフなのか。その曖昧さゆえ、観客は舞台に惹き込まれていきます。

現在と過去、生と死、この世とあの世、リアルと幻想。すべてが曖昧に混じり合う「静物画」の世界。演劇という、同じ時間と場所を共有した人たちに何を遺したのでしょうか。

私は縁があって、同公演に制作スタッフとして参加しました。スタッフとして、そしてこの公演を一番近くで見ていた一人として、柳さんにお話をうかがって来ました。

1968年6月22日、茨城県土浦市生まれ。

横浜共立学園高等学校を1年で中退後、東由多加率いるミュージカル劇団「東京キッドブラザース」に俳優として入団。87年に演劇ユニット「青春五月党」を旗揚げし、主宰・制作・演出を行う。

1993年、『魚の祭』で第37回岸田國士戯曲賞を最年少記録で受賞。96年、『フルハウス』で第24回泉鏡花文学賞、第18回野間文芸新人賞を受賞。97年、『家族シネマ』で芥川賞を受賞。

2015年4月、神奈川県鎌倉市より福島県南相馬市へ移住。2018年4月、南相馬市小高区の自宅を改装し、本屋「フルハウス」を開店。同年9月、「青春五月党」の復活公演を行い、劇作家・演出家としての活動を再始動する。(写真:鈴木穣蔵)

再始動の旗揚げにふさわしい公演に

柳美里さんは、東日本大震災後の2015年に、神奈川県鎌倉市の自宅を売却し、福島県南相馬市に移住しました。柳さんが今年4月に自宅の一部を改装し、本屋「フルハウス」を開店したというニュースを聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。

そして今回、自身が18歳の頃に旗揚げした演劇ユニット「青春五月党」の復活公演を行いました。演じたのは、大震災を機に新設された地元の県立高校・ふたば未来学園演劇部。公演を終えた柳さんは、こう語ります。

とてもいい作品になりました。自身の作品を手放しで「いい」と言えるのはなかなかないことなので、うれしく思います。

私が初舞台に立ったのが16歳、青春五月党を立ち上げたのが18歳です。今回演じた生徒たちと全く同じ年代。その頃のことを度々思い出しました。はじめの一歩として、旗揚げにふさわしい公演になったと思っています。

ふたば未来学園との共演は、柳さんの本屋「フルハウス」に、偶然同校演劇部の部長が親子で訪れたことが縁で実現しました。演劇部の稽古を見学に行った柳さんは、彼らの自然な演技に可能性を感じ、校内で顧問の先生に、彼らをキャストとして「静物画」公演をやることは可能でしょうかと打診したそうです。

「光源」となる演劇体験をしてほしい

柳さんが現在暮らしている、福島県南相馬市小高区は、福島第一原発から20キロ圏内に位置し、大震災直後の2011年4月に警戒区域に指定されました。全町民が避難を余儀なくされ、2016年7月に避難指示が解除されるまで6年以上、ほとんど人が住むことのできなかった地域です。

避難指示が解除されてから2年がたち、現在の町の人口は約2,900人(2018年8月末現在)。震災前の約22%です。空き家が目立ち、通りの人影も多くはありません。

今回出演した生徒たちも、混乱の中で慣れ親しんだ地元を離れなければいけなくなったり、そうでなくても感情を心にしまわなくてはならなかった体験を持つ子が多くいました。柳さんはそんな彼らに、「光源」となる体験をさせてあげたかったと話します。

今回出演した生徒たちは、演技の道に進むよりも卒業したら別の道に進む人のほうが多い。だからこの「静物画」は彼らの「光源」となる経験になってほしいと思っていました。

帰ることのできない家や町の思い出、心から取り出せない記憶。そんな自分の感情を持ちだして、声や心を動かし、演劇で解き放ってほしいと。

数ある作品の中から「静物画」を選んだのは、一番青春五月党らしい作品だからだといいます。高校の文芸部を舞台とした、思春期の揺れ動く心や人間模様を描く作品の中に、柳さんが生徒たちから丁寧に聞き取った、東日本大震災で体験したエピソードを、セリフとして盛り込んでいきました。

津波で家を飲み込んだ海であっても、小さい頃からいつもそばにいてくれた存在であったこと、帰還困難区域に指定され今は帰れなくなってしまった家の使っていない部屋が、唯一ひとりになれる大切な場所だったことなど、胸が締め付けられるようなものから、震災直後、学校の防火水槽から水があふれ、それでバシャバシャするのが楽しかった、という子どもらしいものまで、柳さんは彼らのどんな言葉にも興味を持ち、耳を傾けました。

公演では、女子チーム・男子チームに分け、ダブルキャストで交互に演じたことも話題となりました。同じストーリー・結末でありながら、一人ひとりのエピソードに合わせて、セリフを一部変えたのです。

原作を知っている人からは、「ここまで書き直すとは」と言われたぐらいで。途中から登場人物を足したりもして、もう新作のようなものですね。女子と男子では、世界観も全く違うものになりました。

彼らは震災当時、小学校2年生から4年生。震災の記憶を語れる最後の世代だと思います。

また、親が悲しむからと、当時、自分の思いを口に出せずにいた期間もあります。私が興味を持って話を聞くことで、何も言わなくても、彼らからたくさんの言葉が溢れてきました。

女子チームは、出身地が帰還困難区域だったり、家が津波で流されてしまったりした生徒が多かったため、胸に迫るセリフが多く、男子チームは、震災前の自分や故郷の思いを語ることで、子どもでも大人でもない、震災を経験した彼らの今を表現していたように思います。

彼らがそこまで舞台で自分をさらけ出すことができたのは、それだけ柳さんへの信頼が厚かったからです。

柳さんは、生徒たちの性格や演技に合わせて直前まで演出を変えていきました。それも生徒たちを信頼しているからこそで、公演1週間くらい前から加速度をつけて生徒たちの演技が良くなっていく様は目を見張るものがありました。

台本を読む前に、日常を聞き取るような稽古というか、時間を多くとりました。

最近、何に怒ったか、というようなことを聞いて、その時にどう行動したのか、本当はどんな対応をしたかったのか、ということを劇で再現してもらいます。それを繰り返すことで、自然に思いが吐き出せるようになって、その場で泣き出してしまう生徒もいました。

まず、自分の心が動いて、目の前に景色が見えてこなければ、観客の心は動かない。

逆に心が動けば、どんな遠いところで公演をしても観客はやって来る、そう確信しています。

「中心」は、自分の周りにつくることができる

今回の復活公演を、かつて活動していた東京ではなく、まだ公共インフラも整っていない、旧警戒区域の、福島県南相馬市小高区で行った意味はどんなものだったのでしょうか。

芝居を見に行く、演劇で仕事を目指すとなると、「東京に行く」ことが主流で、東京が中心だと思われがちなんですが、私にとっての中心は、この南相馬市小高区、なんですね。劇場も自宅の裏ですし、「中心」は自分の暮らしているところにつくることができる、そのことを示したいと思いますし、今後も私はここで活動を続けます。

心が動くものをつくれば、遠くからでも人は来ると確信していて、まさに今回がそうでした。その意味で、私にとっては東京の方が端です。

この地域にかかわり続けるために

関東出身の柳さんが、この福島県浜通り地域(いわき市・双葉郡・南相馬市・相馬市・相馬郡)にかかわるようになったきっかけはなんだったのでしょう。

初めて福島県浜通りに足を運んだのは、2011年4月21日。原発からの距離20キロ圏内が警戒区域に設定される前夜です。小さいころから通っていた、母の故郷である福島県只見町の田子倉ダムの沈んだ集落と、国策のために立ち入りができなくなってしまう町の姿が重なって、その前に見ておきたかったんです。

その後も、度々足を運びました。かかわり続けるにはどうすればいいか、なにか私にできることはないか、必要とされることがあったらしたい、そう思っていました。2012年初めに、南相馬ひばりFMのディレクターから、地元の人たちをゲストに話を聞くラジオ番組のパーソナリティの依頼があって、臨時災害放送局なので、交通費もギャラもなかったのですが、引き受けたのが、この地域と関わった始まりです。

2012年3月から放送を開始した、柳さんがパーソナリティをつとめたラジオ番組「ふたりとひとり」。この番組の仕事をきっかけに、柳さんは南相馬市に移住することになります。

「ふたりとひとり」の収録では、大震災と原発事故で生活が激変した人たちの話をたくさん聞くことになりました。この南相馬市での生活の中に苦しみと悲しみがあるのに自分は安全な鎌倉から南相馬市に通っている、という違和感が募っていきました。

ただ、当時中学生だった息子を途中で転校させるのには気が引けたので、息子が高校に上がった2015年4月に南相馬市に移住したのです。

柳さんが聞いた南相馬市の皆さんの苦しみや悲しみは、新作の公演「町の形見」でも語られます。原発事故が起きて、避難するかしないかの判断で家族が一時期引き裂かれたこと、津波で被害にあった人たちの遺体を綺麗にして運ぶのだけれど、それはほとんど知人だったこと……。津波と原発事故、両方の被害が重なった南相馬市では、そのような思いを抱えている人が今でも多くいます。

そして、暮らしてみないとわからないこともやはり多かったと言います。

実際に暮らしてみないとわからないことは本当に多くて、その最たるものは除染ですね。

自宅の庭の土を、作業員の人が来て除染するのですが、事前に告知がほとんどないんです。パジャマのまま納豆で朝ご飯を食べているその横で、除染作業が始まるんです。

たとえば、その花壇は大事にしてたのでもう少しそっと作業してほしいと思っても、なかなか言えないんですよね、みんな。そういうことは、話で聞いているのと実際に自分で体験するのでは全く感覚が違います。

本屋と劇場、小高に今までなかった「文化」を持ち込んで

柳さんは、青春五月党の復活公演に先駆けて、2018年4月に、自身の著書から名前をとった本屋「フルハウス」を、自宅敷地内にオープンしました。

「フルハウス」には、柳さんと、柳さんの友人である作家や演劇関係者など24人が選んだ本だけが、約2,000種類、約5,000冊蔵書されています。

直木賞作家の村山由佳さん、芥川賞作家の中村文則さん、劇作家の平田オリザさん、映画監督の岩井俊二さん、詩人の和合亮一さん、昆虫学者の丸山宗利さんらがそれぞれに選んだ20冊。その本たちに寄せた、直筆のカードも飾られています。

また、本を選書した作家をゲストに招くトークショーや、柳さんとともに本を朗読し合う「輪読会」も開催され、フルハウスは、本屋というだけではなく、コミュニティーが生まれる空間にもなっています。

この場所がお気に入りの場所だと言ってくれる人が何人もいて、やっぱりうれしいですね。

ここの地域の人は、長期にわたる避難生活の中で、「本」も失ってしまった。6年以上戻れなかった家に戻って本を持ちだそうとしても、カビや侵入した動物の糞尿などで汚れていたり、放射能をかぶって線量が高かったりして、持ちだせない。

だからこの本屋に来て、あぁ綺麗だ……と胸に手を当てて本を眺める人も多いんです。

なので、ここに並べる本は古本ではなく新刊でなければならないし、この場所は「美しい場所」でなくてはならないと思っています。

演劇を通した「浄化」と「解放」

南相馬市は津波と原発事故で大きな被害を受けましたが、原発からの距離によって、避難を余儀なくされた警戒区域とそうはならなかった地域があります。小高区は全域が警戒区域に指定されましたが、隣の原町区では、警戒区域に指定された地域とされなかった地域があり、そのまた隣の鹿島区は全域が警戒区域には指定されませんでした。

こうした差は、ときに住民の間に不和を生みました。また、小高区では避難解除まで6年以上かかったことで避難先で生活環境が整ってしまい、町に戻るかどうかで家族の中で意見が割れてしまうことも。

そんな地域で演劇をやることに意味を求めるとしたら、どのようなものになるのでしょう。

この地域には、分断と断絶があるし、差別や偏見も未だにあります。

演劇は、一つの空間、一定の時間を共有する体験を持つことで、観客も役者の人生を「生きる」ことになります。線引きのある場所だからこそ、演劇でそのラインを越えることができる、と思います。大震災と原発事故から7年半たった今、心の中にしまっていた感情を浄化させることが必要なのではないか。演劇を通して、悲しみを浄化させるための水路をつくりたいと思っています。

「静物画」は、主人公「はる」が死ぬことで幕が下ります。

今回改訂されたセリフに、柳さんが「一編の歌のように表現してほしい」と、生徒たちに指示した部分がありました。

さつき ……みんな生まれてきて、死んでいく。

あゆむ そんなの、知ってる。

りょう 知ってる。

はる 知らない。

あゆむ 死んだことはないからね。

りょう 一度死んだら、もう二度と生きることはない。

あゆむ 知ってる。

はる 生きてるから、死ぬことは、知らない。

りょう でも、いつか、死ぬ、みんな。

なお たくさんの人が死んだ。

さつき 死んだ人を見た。

はる でも、自分の死は見ていない。

さつき 誰も死んだりしなかったらよかったのに。

はる みんな 夢の中の出来事だったらよかったのに。

りょう 夢じゃない。

あゆむ 夢だったらよかったのに。

なお 夢だったらよかったのに……

戯曲「静物画2018」より

たくさんの人が亡くなった地で、死をテーマにした作品を公演するということに対して、否定的な意見もあるかもしれません。

しかし、柳さんはこう言います。

演劇では、登場人物の悲しみを通して、自分の悲しみを見ることができる。

悲しみに向き合うことで、苦しくなくなったり、そのこと自体が大切な経験になったりします。生徒たちと話す中で、もっと自分の思いに触れたいのでは、もっと話を聞いてほしいのではと感じました。帰還困難区域の大熊町出身の生徒が、「静物画」を演じることで、今まで一回も帰っていなかった自宅に帰ってみようと思ったとか、自分の大切な人が亡くなるってどういうことだろうと考えて、家族の大切さに気付いて泣いてしまったとか。

演劇は、「光が当たらない思い」に光を当てる作用があります。

演じる人の心が動けば、観客の心も動きます。

今回、同級生が死んでしまうというストーリーを演じることで、生徒たちは普段考えない「死」や周りの人とのつながりを考えたといいます。

女子チームの「はる」役の生徒からは、「だんだんはるさんの気持ちがわかってきた気がして、この公演が終わったら私も自殺しちゃうのかなって思ってます」という発言も(全公演が終わった時には、「はる」役をやり切ったので、しっかり生きようと思います、と言ってくれてホッとしましたが)。男子チームの「はる」役の生徒は、「はるに死なないでほしいとずっと思ってたけど、役をやり切って、はるは自分の中に生き続けていると思えた」と話しました。

生徒たちの言葉や表情を見ていると、死を真剣に考えたからこそ、逆に生きていることを意識できたのではないかと、感じました。

小高で生まれた演劇の「水路」を、浜通り全体に

青春五月党復活公演第二弾は、南相馬市で生まれ育った70代の男女8人を主演に据えた、新作「町の形見」。

柳さんが担当していたラジオ番組「ふたりとひとり」に出演してくださった中で、柳さんがさらに深く話を聞いてみたいと思った町の人たちがキャストです。学生時代に演劇部に所属していた方や全盲の方など、様々な背景を持つ、力強いシニアの方々です。

その彼らの記憶を、平田オリザさんの「青年団」をはじめとする役者たちが同じ舞台上で演じることで、語り部でもない、ドキュメンタリーでもない演劇となっています。

福島県南相馬市小高区は、東京から来ようとすると、仙台まで東北新幹線、その後JR常磐線で1時間と少し、合計3時間以上かかります。

演劇にかかわる人材が豊富に揃っている東京と違って、制作スタッフを集めることは非常に大変です。ただ、あえてこの福島県南相馬市小高区で行う演劇公演を、いいものにしたい、特別な体験を持ち帰ってほしい、というのは、かかわる人みんなの思いであり、その思いが集結することが、公演を成功に導く大きな力になることは間違いありません。

私ももう50歳なので、創作活動のできる時間には限りがあります。この先10年は、人を育てていかなければと思っています。

柳さんは、この復活公演にとどまらず、2019年春には、今回の会場となっている「La MaMa ODAKA」を大幅に改築して本オープンさせ、2020年夏には、劇作家の平田オリザさんと「浜通り演劇祭」を共催する企画を進めています。

福島県南相馬市小高区で生まれた「水路」は、まず浜通り全体につながり、東京や全国までも届くのではないでしょうか。

(Text:山根 麻衣子 2014年、神奈川県横浜市から福島県いわき市に移住。いわき圏のビジネス&カルチャーニュースを発信するサイト「いわき経済新聞」を運営、ライターとして活動する傍ら、週末は本屋「フルハウス」のボランティア、「青春五月党」制作スタッフとして働く)

– INFORMATION –

公演日時:10/15(月)~20(土) 17時30分開場、18時開演 ※20(土)のみ、14時開場、14時30分開演(アフタートークあり)

会場:La MaMa ODAKA(福島県南相馬市小高区東町1-10)

料金:前売3,000円、当日3,500円、高校生以下1,000円

以下、チケットぴあで発売中(Pコード:489-372)

https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=1842632&rlsCd=001

戯曲集『町の形見』柳美里 著

http://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309027593/

表題作で新作の『町の形見』、『静物画2018』、『窓の外の結婚式』、福島を舞台にした3作の戯曲を収録。

2018年11月22日発売。

東日本大震災により大きな打撃を受けた福島県。困難に直面しながらも、新たな価値を生み出す活動(=マイプロジェクト)を始めた人々がいます。この連載では、彼らの挑戦の軌跡を紹介していきます。