自然の摂理は不可思議です。

植物の芽吹きや開花、サンゴの産卵、ウミガメの孵化―。

それぞれに、然るべき「とき」があります。

人との出会いや社会の営みも、同じなのかもしれません。

かつて琉球王国として諸外国との交易で栄え、独自の文化を育んできた沖縄。

戦後80年を迎える2025年2月、その沖縄で「ミチシルベ2025」というカンファレンスが開かれました。主会場となった沖縄国際大学には、地域や世代、業界の垣根を越えた約1,000人が集い、新しい経済・社会のあり方を描こうとする熱気に満ちた、心地良く柔らかな時間が流れていました。

「集い、響きあい、踏み出す。心地よい未来へ。」をテーマに開催されたミチシルベ2025。オープニングイベントに登壇したカラフルコーラスOKINAWAの子どもたち。障がいの有無を越え、声と体で一つの音楽を奏でる子どもたちの姿は、ミチシルベの目指す世界観を象徴するような美しいハーモニーだった

「今、このタイミングで、沖縄だからこそできることがある」

紛争や分断が加速する世界の中で、沖縄、そして日本が果たすべき役割とは何か。

「ミチシルベ」生みの親でもある沖縄の起業家・比屋根隆(ひやね・たかし)さんは、その答えを「平和と調和のリーダーシップ」に見出しています。

IT、人財育成、起業支援、ソーシャルビジネス、インパクト投資など、沖縄の地で新しい道を切り拓き続けてきた比屋根さん。長年温めてきた「株式会社沖縄県」というビジョンを、リアルに体感できる場を生み出すべく「ミチシルベ」プロジェクトをスタートしました。

比屋根さん 世界で紛争や分断の動きが広がる中、沖縄は平和と調和に貢献できる島だと考えています。そのために、平和・調和を土台にした「人づくり・事業づくり・仕組みづくり」を広げていきたい。ミチシルベはいわば、それを実現する「株式会社沖縄県」の年次総会や感謝祭のようなイメージです。温かくてたくましい、沖縄らしい社会・経済のあり方を共創・体感してもらい、それが実現できることを証明していきたいと考えています。

比屋根さんが目指す「株式会社沖縄県」とは何か。

なぜ今、ミチシルベを始めたのか。

比屋根さんの歩みを振り返りながら、ミチシルベを通して広がる未来を見つめていきます。

株式会社うむさんラボ代表取締役CEO。1974年2月生まれ、沖縄県那覇市出身。沖縄国際大学在学中に起業し、ITサービスの提供を開始。1998年に株式会社レキサスを創業し、Web・クラウドサービス・アプリ開発などを手掛ける。2008年に県内学生向け人財育成プロジェクト「IT frogs(現在の琉球frogs)」を立ち上げ、2017年に株式会社FROGSへ引き継ぐ。2018年に沖縄の社会課題の解決を目指す株式会社うむさんラボを創業。2023年7月には沖縄初のインパクト投資ファンド「カリーインパクト&イノベーション1号投資事業有限責任組合」を設立するなど、IT・人材育成・起業支援・ソーシャルビジネス支援に継続して取り組んでいる。2025年2月7、8日に沖縄で開催された“沖縄のいまと未来を感じる”複合型イベント「ミチシルベ2025」を企画し、実行委員長を務めた。

人生の行き先を決めた、学生時代の出合い

比屋根さんの目指す未来を理解するために、まずはこれまでの歩みを振ります。

中学時代からJリーガーを目指してサッカーに打ち込み、スポーツ推薦で沖縄国際大学の短大部へ進学。しかし、卒業後は「働く」イメージがつかめず、迷いもがく日々を過ごしました。「人生を見つめ直したい」と同大商学部に編入しマーケティングを専攻。そこで、人生を大きく変えるインターネットと出合いました。

時は1995年、「Windows95」が国内販売されたばかりのインターネット黎明期。現在とは比べ物にならないほど限られたサービスしかなかったものの、沖縄にいながら世界の情報にアクセスできることに衝撃を受けたといいます。

インターネットの面白さと可能性に魅了された比屋根さんは大学3年の頃、沖縄の学生に特化したポータルサイトをつくり始めました。プログラミングができる仲間を募るため、学内のみならず他大学にも足を運び、プレゼンテーションを重ねながらオリジナルのサービスを構築。沖縄では当時まだ珍しかった学生起業家として注目を集めるようになったのです。

とはいえ、当時の沖縄では「IT企業=コールセンター」「沖縄は大手企業の下請け」「首都圏と同じ仕事をしても低賃金」といった現実がありました。そんな現状を目の当たりにし、悔しさと静かな怒りを覚えた比屋根さん。「沖縄のIT産業を変えたい」という想いを胸に、1998年にIT企業・株式会社レキサスを創業しました。

IT→人材育成→起業支援→ソーシャルビジネス支援へ

ミチシルベ初開催となった2025年2月8日は沖縄では珍しいほど寒い一日だったが、会場内は心地良い熱気に包まれていた。共創プログラムの一つ「全国高校生マイプロジェクトアワード」に参加する高校生のエネルギーも印象的だった

「沖縄から、世界に通用する新たなプロダクトを創る」

そんな志でレキサスを率いる中、比屋根さんは人材育成や採用の課題に直面。内向き傾向の強い沖縄の学生たちに「県外・海外に目を向け、広い視野を持ち、情熱と確かなスキルを身につけてほしい」との想いから、2008年に「IT frogs(現在の琉球frogs、以下フロッグス)」を立ち上げました。レキサス創業からちょうど10年後のことでした。

トークセッションには、フロッグス1期生の北本大悟さん(左から2人目)、3期生兼城駿一郎さん(左)も登壇。琉球frogsは2025年現在、116人の卒業生を輩出。フロッグスの教育プログラムは全国4地域(北海道、茨城、宮崎、沖縄)へ広がり、全国のフロッグス卒業生は200人に上る(撮影:佐藤ひろこ)

そして、フロッグス開始から10年後、スタートアップ企業が注目される一方、それが目的化している風潮や新規事業の創出に偏る流れに違和感を覚え始めた比屋根さんは、2018年、今度はソーシャルビジネスや社会起業家を育成・支援する株式会社うむさんラボを創業。比屋根さんにとって、大きな舵きりとなりました。

比屋根さん 海外では社会課題解決を目的としたインパクトファンドの仕組みが始まっていて、「多くの社会課題を抱える沖縄の特性に合っている」と感じるようになりました。

スタートアップや新規事業の創出は必要ですが、バランスが大切です。比屋根さんは、もっと足元にある社会課題の解決に力を注ぎたいと考えるようになりました。

比屋根さん 20年以上にわたる事業経験を通じ、補助金の使われ方やマンパワーの「バラバラ感」を変えたいとの思いも強くなりました。セクターや領域を越えて、一つの流れをつくることが重要だからです。つまり、1社1社や市町村ごとの利益ではなく、沖縄全体としてより良い未来を考える視点が必要です。

「もし沖縄が一つの会社だったら、今どんな役割を果たすべきか」

その想いを「株式会社沖縄県」という言葉に込め、実現したい未来を少しずつ周囲に語ってきました。

「とき」の到来、“旗”を立てる

今でこそ「株式会社沖縄県」という言葉は、比屋根さんのビジョンを象徴し、多くの賛同と共感を得ています。「ミチシルベ2025」でもキーワードの一つでした。

そして、もう一つ、ミチシルベを機に掲げたキーワードが「平和と調和」。けれど、意外なことに比屋根さんは長い間、それらの言葉を表立って言えずにいたといいます。

比屋根さん 「平和と調和」を軸にすべきという想いや、「株式会社沖縄県」という考え方は、レキサス創業当時から漠然とありました。でも長い間、言葉には出せずにいました。どう受け止められるのか、やっぱり怖いじゃないですか。変な人だと思われかねないというか(笑)。「平和・調和」と言っても、タイミングや相手を間違うと逆に壁をつくりかねません。

仲間うちや信頼できる方には「こういう未来をつくりたい」と話していましたが、カンファレンスの場などで表立って言葉にし始めたのは、うむさんラボを立ち上げた頃からだとか。

比屋根さんは迷いを払拭し、ついに2025年2月、「株式会社沖縄県」「平和・調和」を大きく掲げ、「ミチシルベ2025」を開催しました。それはまるで、ミチシルベという大きな旗を立てたかのような出来事でした。開催を決断した理由と、そのきっかけについて、比屋根さんは次のように振り返ります。

比屋根さん 以前からミチシルベのような「場」をつくりたいと思っていましたが、一方で「まだ早いのではないか」との迷いが長い間ありました。そんな気持ちが変化したのは、2023年から24年にかけて全国各地を訪れたことがきっかけです。

鹿児島の「薩摩会議」や北海道の「道雪解議」「NoMaps」、ボーダレス・ジャパン主催の「ENJIN」など、各地で特色ある素敵なカンファレンスが増え、地域を大切にする仲間が増えていきました。そこで刺激を受ける中で、徐々に沖縄らしいカンファレンスのイメージがつかめてきたのです。そしてもう一つの理由は、2025年が戦後80年の節目だということ。

比屋根さん 世界に目を向けると、戦争や紛争が続き、分断が広がる空気が漂っています。沖縄戦を経験した沖縄だからこそ発信できるメッセージやアプローチがあるはずだと思ったからです。

うむさんラボは創業当初から「株式会社沖縄県」を実現する役割を担っていると考えてきました。この数年、社会解題の解決を目指すプラットフォーム「OKINAWA SDGsプロジェクト」の運営や、社会起業家を育成する「島ラブアカデミー」の開催など、さまざまな取り組みを積み重ねてきました。比屋根さんは、そうした活動を通じて、少しずつ手応えを感じるようになりました。

比屋根さん 自分自身の成長とともに社会とのつながりが広がり、「今なら受け取ってもらえるかもしれない」と思えるようになってきました。世の中の動き、うむさんラボの積み重ね、自身の経験やつながり……。それら全てのタイミングが重なったと感じています。

日本各地に大切なものが残っている

比屋根さんは近年、全国各地のカンファレンスや知人を訪ね歩き、思いを共有できる仲間との新たな出会いを重ねる中で、あることに気づいたといいます。

比屋根さん 日本でも世界でも甚大な自然災害が増え、ウクライナでは戦争が続いています(2025年3月現在)。宗教間の対立や主義主張の違いを背景にした紛争や分断、さらには覇権主義的な動きも広がりつつあり、世界は明らかにおかしくなっていると感じます。言葉ではうまく表現しにくいのですが、こうした紛争や分断を良い方向に変えていくために、私たちが大切にすべき原理原則や真理があるのではないかと。そのヒントが日本各地に残っているし、特に沖縄にはそれが分かりやすく存在しているのではないかと思うのです。

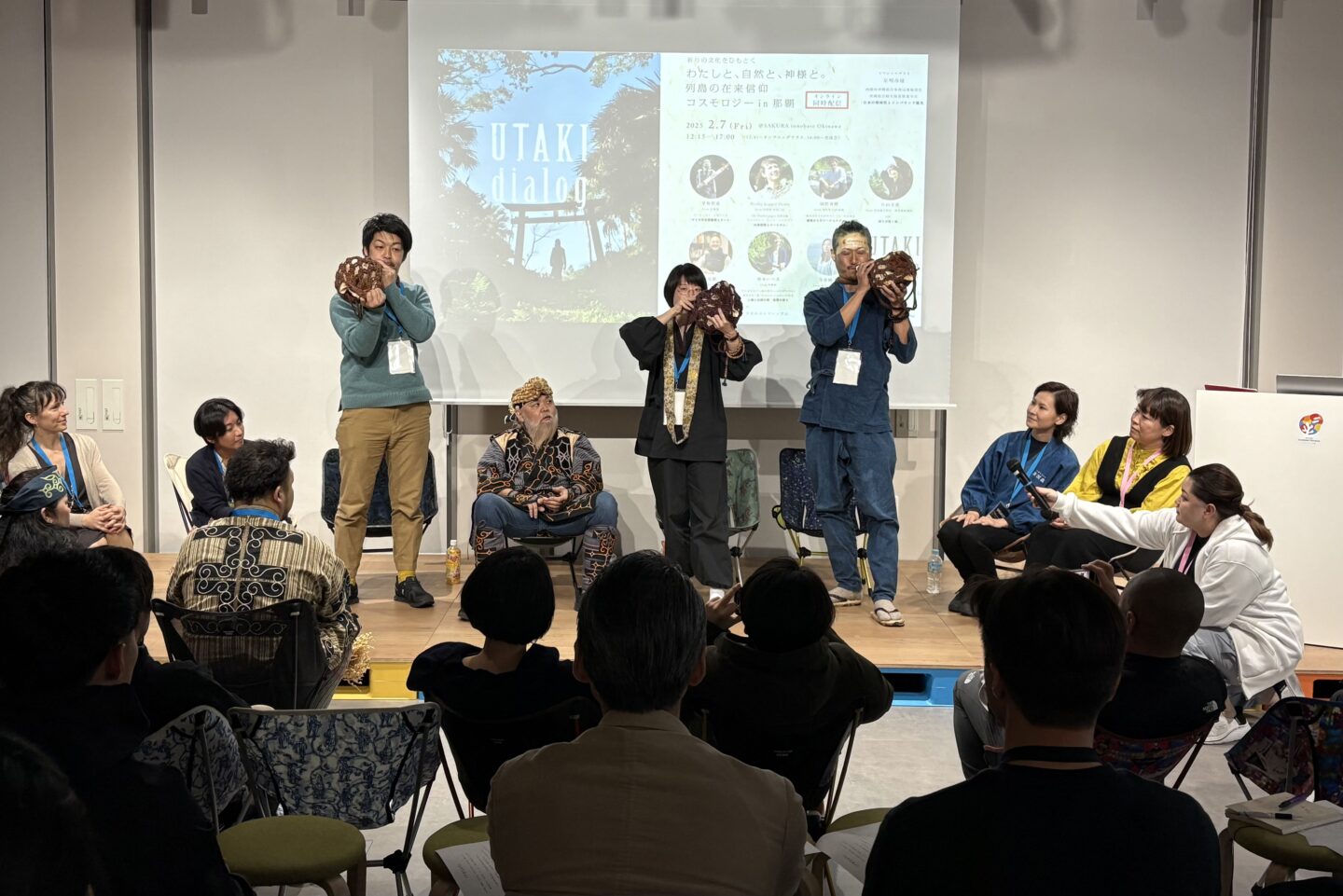

共創プログラムとして開かれたトークセッション「UTAKI dialog わたしと自然と神様と日本の在来信仰コスモロジー」では、北海道から沖縄まで、全国各地の自然信仰や文化の担い手が、それぞれの活動を紹介しながら対話を繰り広げてくれた。写真は、法螺貝の演奏を披露してくれたところ(撮影:佐藤ひろこ)

比屋根さんは近年、「地方共創」を重視していると言います。日本の地方には大きな可能性があって、その地域にしかない大切なものを見直し、もう一度磨き上げる必要があるのではないか。日本の地方には、日本人にとっても世界の人にとっても学ぶべきものが数多くある。それはきっと「平和・調和」につながるヒントになるはずなのではないか、と。

比屋根さん その中で沖縄が果たすべき役割は、「平和・調和のリーダーシップ」だと思います。それはつまり、地域の文化や伝統を大切にすること、古くから受け継がれてきた伝統や価値観を再評価することでもあります。

そして、各地域がつながり合えば、日本全体の力を引き出せるはずです。変化の激しい時代にあって1人1人、1社1社では解決できない課題が増えています。それは地域の文脈でも同じ。「個であり全体であり」「沖縄であり日本であり」といった視点で動くリーダーが増えるといいなと考えます。

「Community Based Economy〜豊かさを分かち合える、しなやかで美しい経済の風景をつくる〜」がテーマのトークセッション。この日は7つの会場に分かれて平和、教育、街づくり、ファイナンスなど約20に及ぶトークセッションが開かれた

この「地方共創」が実現すれば、日本はきっと世界の希望になれるはず。「日本に行ってみよう、体験しに行こう、あの人に会いに行こう」と世界中の人が思うようになり、その人たちが「自分の地域でもやってみよう」となるかもしれません。

比屋根さん 最終的には「平和・調和のあり方」を求めて世界中から人々が訪れるようになればいいですね。それが新たな「観光」のかたちなのかもしれません。それはまさに平和・調和の種蒔きです。観光産業を「ピース・インダストリー(平和産業)」といった概念へ進化させていきたいですね。

セクターを越え、つながり合える場づくりを

比屋根さんはこれまで、セクターを越えて人々とつながることの大切さを発信し続けてきました。その言葉は美しく響きますが、実際に実現することは容易ではありません。

比屋根さん 人とのつながりが全てです。思いを共有できる人、志を持って行動している人は、各分野に必ず存在します。そういう人々と出会うこと。また、異なる世代とのつながりも重要です。そんな人々とつながると、一緒に「壁」を溶かし、越えていこうという動きが生まれます。それが平和と調和を土台にした「人づくり・事業づくり・仕組みづくり」につながると思います。

沖縄国際大学という“原点”への感謝、そして願い

ミチシルベの主会場となった沖縄国際大学は、比屋根さんの母校であり、「世界一危険な飛行場」と言われる米軍普天間飛行場がすぐ近くに立地しています。沖縄国際大学は当初、会場の候補ではなかったものの、会場探しを進める中で候補に上がってきたのだそう。

比屋根さん 僕の母校であり同大学評議員会の委員も務めているので、大学に貢献したいとの思いもありました。そして何より、「平和・調和」を大切にするミチシルベにとって、米軍普天間飛行場の側で開催することには大きな意味があるのではないかと感じていました。また、現学長で理事長の安里肇先生は、私が大学時代に起業する際の「入り口」にいた先生でした。

というのも、起業に向けてプログラミングができる学生を探していた時、まず向かったのが5号館の安里先生の研究室でした。今の自分があるのは当時の活動が起点です。お世話になった安里先生が理事長兼学長というのもご縁だと感じています。

実は、沖縄国際大学には2004年、米軍の大型輸送ヘリコプターが墜落・炎上するというという悲しい事件がありました。墜落現場周辺が閉鎖され、日本人は捜査関係者すら立ち入りできませんでした。

比屋根さん 悔しいなと感じていました。「日本は何もできないのか」と…。実は今回、ミチシルベ終了後に花火を上げる構想がありました。準備が間に合わずに実現しませんでしたが、同じ時刻に基地の中にいる人々も一緒に空を見上げ、フェンスという壁を越え、平和を願いながら花火を眺めることを想像してワクワクしていました。いつか、そんな場面を実現したいですね。

「県民ファンド」で社会課題を自分ごとに

ミチシルベはこれから年1回の開催を予定しており、2030年には世界との架け橋となる「万国津梁の祭典」として、国内外から多くの沖縄・日本ファンが集まる場づくりを目指しています。どんな歩みを進めていくのでしょうか。

比屋根さん 具体的な計画はこれからですが、必ず実現したいと考えているのが、海外からのグローバル・グローカルなセッションです。沖縄を世界に開いていくイメージですね。

もう一つは「県民ファンド」の立ち上げです。県民が少しずつ未来に寄付し、社会課題の解決に取り組む起業家や事業に投資する仕組みをつくりたいと考えています。例えば、月100円からの寄付なら高校生でも沖縄の未来づくりに参加できるようになると思います。寄付と投資によって、誰もが沖縄の問題を自分ごとにしていく仕組みづくりです。

その成果を毎年ミチシルベで共有し、「自分の選択が未来につながっている」とか、起業家のプレゼンテーション見て、「自分も目指したいな」という人が増えてくる、そんな場をつくりたいと考えています。

比屋根さんは、「県民ファンド」の立ち上げを目指す、もう一つの理由は「沖縄県の自立」という文脈であると言葉を続けます。

比屋根さん 国の予算は今後増えることはなく、削られる一方だと思うんです。10年先20年先を見据え、国や県の補助事業に頼らない、県民の志や心が詰まった基金をつくった方がいい。県民が「このお金(補助金)は、ほかに困っている地域やアジアの平和・調和のために使ってください」と言えたときに、経済的な自立だけじゃなく、精神的な自立や自信にもつながるんじゃないかな。

これからの世界と、ミチシルベが描く2030年

比屋根さんはミチシルベのロードマップについて、「2030年には万国津梁の祭典にしたい」と語っています。その想いや意図を尋ねてみると、「5年あれば、ミチシルベの役割が広く社会に認知され、「ミチシルベのために沖縄に行こう」という流れが生まれるのではと感じている」と答えてくれました。

比屋根さん 私はプロジェクトでも事業でも、3年一区切りという「起承転」を意識しています。1年目に起こして、2年目に展開し、3年目には状況が変わっている状態です。つまり、2030年はミチシルベ2周目の「承」のタイミングなので、次のステージが拓けているだろうという感覚ですね。

もしかするとその頃には、世の中がもっと大変な状況になり、今より分断が広がっているかもしれない。でも、そんな世界において、平和と調和を広げるミチシルベが開催される意義は大きいと思う。ミチシルベや沖縄が、世界の希望となるイメージです。

目指す世界を創造する、10年ごとのステージ変化

ランチタイムのロビーの様子。旧交を温める人々や、新しい出会いを楽しむ人で賑わった。参加者からは後日、「沖縄らしい温かい場だった」「体感したことがないカンファレンスだった」「いろんなテーマが混ざり合っていてよかった」との声が寄せられた

レキサス創業は1998年、フロッグス開始は2008年、うむラボ創業は2018年。比屋根さんのこれまでの歩みを振り返ると、10年周期で大きな節目を迎えていることが分かります。

比屋根さん 必要な時に、必要な役割を与えられている感覚ですが、確かにそうですね。2028年はミチシルベスタートから3年目となるので、また新たな世界や役割が見えてくる気がします。

レキサスでは当時は「無理だ」と言われていた、海外に通じる沖縄発のプロダクトを生み出すことができました。フロッグスも当初は「補助金でやった方がいい」と言う人が多かったのですが、今では協賛企業も応援してくれる人も増え、その手法は全国にまで広がっています。

うむさんラボも、立ち上げた頃はインパクト投資という言葉すら認知されていない状態でしたが、今や全国的に流れができつつあります。「ミチシルベも、あと2〜3年すれば社会に広く認識され、あのとき始めて本当によかったと思える日が来ると思う」と比屋根さんは話します。

沖縄から世界へ、平和と調和のリーダーシップを

最後まで残ってくれていた参加者と記念撮影。クロージングで比屋根さんは「大人も子どもも自分たちの可能性を信じて支え合い、愛とか勇気とか希望が生まれる場にできたら嬉しい」と呼び掛けた。終了後には「初めはこんな規模ではなかったのですが、目指す世界観をつくろうとすると登壇者が増えてしまった」と笑顔を見せた

比屋根さんのこれまでの歩みを振り返ってみると、全ての経験や出来事がミチシルベへとつながる「旅」だったように感じます。ミチシルベ2025を終え、そこに込めた願いをあらためて言葉にしてもらいました。

比屋根さん 沖縄には、とても大きな可能性があり、世界の平和・調和に貢献できる島です。「もっと自分にはできる」「沖縄には世界をリードする役割がある」。一人ひとりがその可能性に気づくといいなと思います。世界をより良くしていくのは「人」です。平和と調和を土台にしたリーダーがつくる事業や政治は、社会を良い方に導くと思います。沖縄は日本の100分の1サイズなので、日本がこれから必要とする「人づくり・事業づくり・仕組みづくり」のモデルケースを沖縄でつくれると考えています。

さまざまな領域を越えたリーダーたちが、ミチシルベという場に集い、それぞれのプロジェクトを発表し、1年後に進捗を確認し合う。あるいは、新しい企業が現れて、互いにプレゼンし合い、みんなで応援する動きが生まれる。また、参加した学生や子どもたちが「自分もあんなふうになりたい」と志がリレーされていくような場。

比屋根さん そんな時間と場を重ねることで、その先に勇気や希望が広がり、自分や地域への自信や誇りが持てるようになる。それが沖縄らしい、新しい経済・社会のカタチになるのではないかと思います。

大人も子どもも、親も政治家も、行政の人々も起業家も、世代もセクターも越えて「みんなで良い未来に向かってやる!」となれば、沖縄の経済や社会は今より明るく、優しく、それでいてたくましい経済・社会になるはず、と比屋根さんは続けます。

比屋根さん そして、その流れを次の世代へしっかりつなげていきたい。次の世代がその流れをさらに広げ、磨いていくはずです。そのためにも、まずは流れをつくりたい。

「自分たちの目指す社会は、自分たちがつくっていける」

ミチシルベを通して、それを実現できると証明していきたいのです。

ミチシルベを終え、比屋根さんは「心地良い時間だったし、みんな優しい笑顔でつながり合って、それぞれの心が動いていたのではないか。僕の想像以上だったかもしれません」と振り返った

人の想いと言葉には、チカラがあります。

良くも悪くも、意図しようがしまいが、向かう方向を指し示してしまうから。だからこそ今、比屋根さんはありたい未来を言葉にして、仲間たちと共に「ミチシルベ」の旗を掲げたのだと感じています。

世界を眺めると分断が広がり、身近なところでも混迷が続く昨今です。ともするとネガティブな想像に引きずられそうになることもあります。

「平和と調和」

それは誰も否定できない美しい言葉ですが、実現するのは簡単なことではありません。でも、諦めてはいられません。

そして、希望はあります。

全国各地から「共創」する仲間たちが、沖縄に集い合えたのですから。

「ミチシルベとは何か?」

と聞かれると、実はまだ、一言で言い表すことができません。

でも一つだけ、気づいたことがあります。

大切なのは、ミチシルベが投げ掛けた問いに、向き合い続けることなのではないかと。

「この時代に、この場所で、

共に生きているわたしたちは、

今よりも豊かな社会を

未来に引き継いでいくために

何ができるのか?」

(撮影:金城良孝)

(編集:増村江利子)