子どもが主体的になれるのは、どんな時でしょう。

自分の幼少期を振り返ると、近所の空き地に友だちと秘密基地をつくったり、傷だらけになりながら一輪車の練習を重ねたり、物語に登場するお菓子を必死に再現したり……。遊びの根底にはいつも、抑えきれない好奇心と冒険心があり、主体性につながっていたように思います。

ところが時代は変わり、今の子どもは大人主導で過ごす時間がほとんど。予め決められた手順やスケジュールで動くことが多く、主体的になれる機会が著しく減っているそうです。

そんな話を聞いた矢先、2023年から兵庫県で開催されている「こどものまち兵庫津(ひょうごのつ)」を知りました。

「こどものまち」とは、小学生が主体となってつくる小さなまち。ドイツのミュンヘン市で40年以上前から開催されている「ミニ・ミュンヘン」がモデルになっており、まちのリーダーからお店、銀行、税務署、清掃局、警察…と、本物のまちと同様にたくさんの仕事や機能があり、準備期間から開催当日まで、子どもたちによって決定と運営がなされます。日本ではこの取り組みが「こどものまち」として広がり、全国各地でさまざまなプログラムが開催されてきました。

こどものまち兵庫津の魅力を「子どもが自分で全部を決められること」だと話すのは、独自のプログラムで準備から当日までの運営を担うNPO法人高砂キッズ・スペースの菅寛和(かん・ひろかず)さんです。このプログラムは、子どもたちの主体性を引き出すのだそう。

会場を訪れ、実際の様子をうかがうとともに、菅さんがこどものまちを通して実現したいことや可能性を伺ってきました。

お店も銀行も、エッセンシャルワーカーも。

こどものまちの住民は、子どもだけ

2024年12月。外の寒さとは対照的に、こどものまち兵庫津が開催された「兵庫県立兵庫津ミュージアム」の中は、汗ばむほどの熱気に満ちていました。

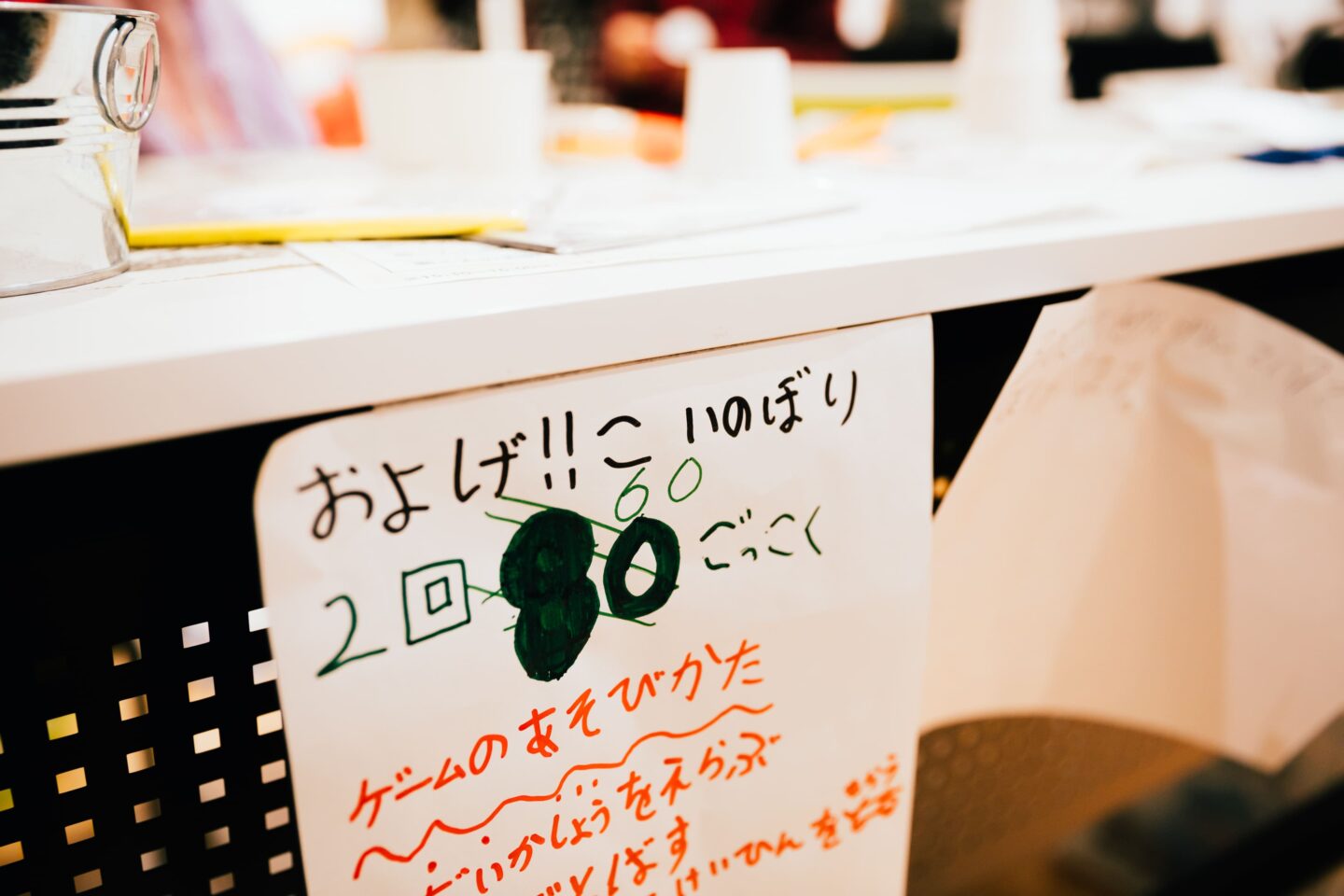

それもそのはず、会場にいたのは100名を超える小学生。この場だけで使えるこども通貨「ごっこく」の札束を片手にお店を回っている子もいれば、「いらっしゃいませ!」と大声で呼び込みをしたり、会場内をせっせと掃除したりと、真剣な表情で働いている子も。

そうかと思えば、一定の時間になると、働いていた子が一斉に荷物を背負って持ち場から離れ、次の仕事場へ向かったり、銀行で給料を受け取ったり。給料を手にした子は税務署で納税した後、まちへ繰り出し、今度はお客さんとしていろんなお店で買い物やゲームなどを楽しみます。

開催の二日間、この“まち”は、県内各地から集まった小学生の「こどもオーナー」と「こどもスタッフ」によって成り立ちます。こどもオーナーは、約3ヶ月前からまちの機能やお店の内容などを決めて準備してきた7名の高学年。一方、1日100名を超えるこどもスタッフ(※)は、当日のみ訪れ、保護者と別れて入場し“住民”となった1〜6年生。各オーナーが営むお店のほか、銀行、清掃局、企業が運営するお店など希望する場所で時間を決めて働き、労働時間に応じて給料として支払われる「ごっこく」で、まちを楽しみます。

※当日のこどもスタッフの参加人数は、1日目114名、2日目129名。(申し込み人数は1日目157名、2日目165名)

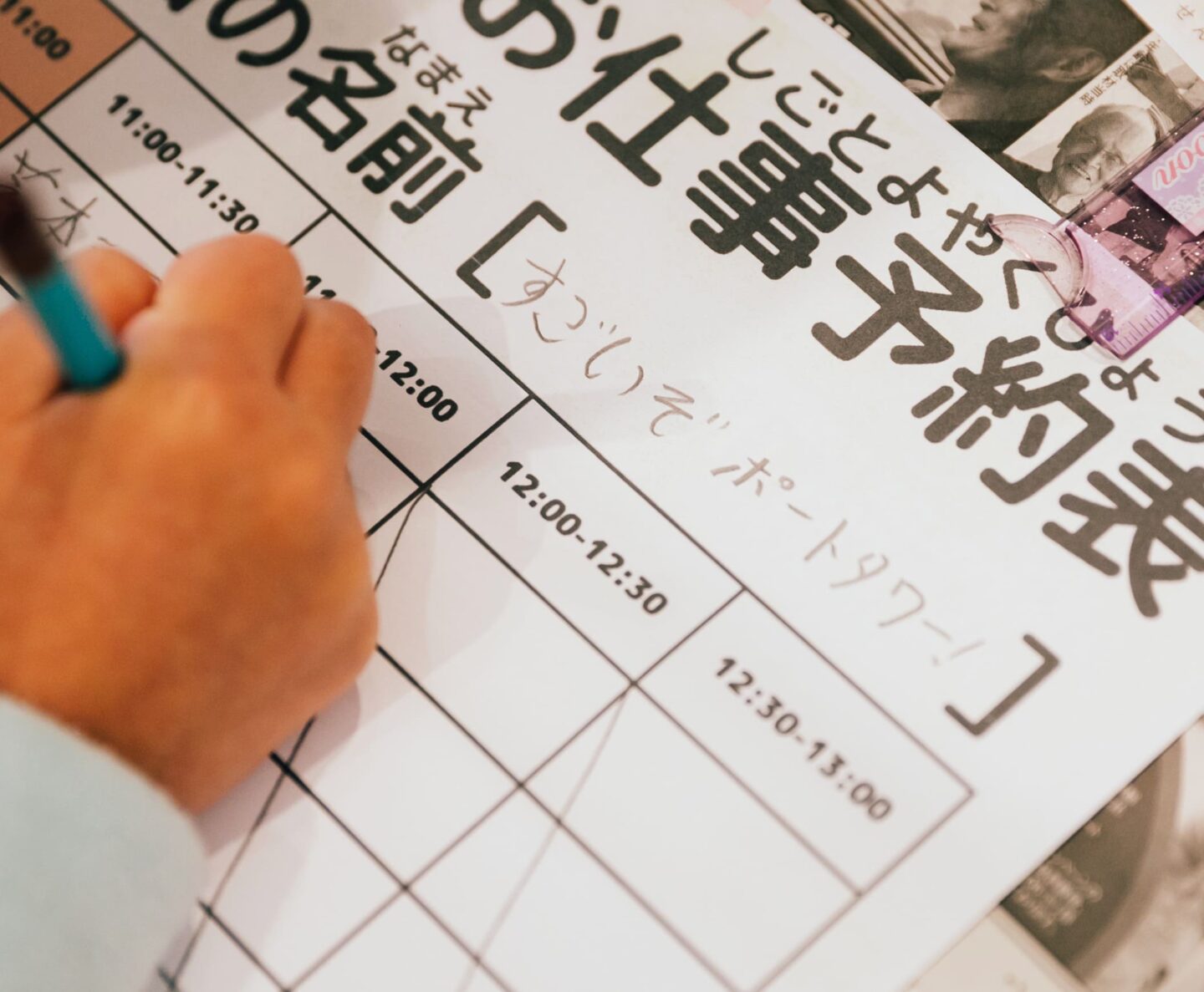

こどもスタッフはまず、働きたいお店のシフト表に名前を記入して予約。1枠30分、2日間で最大11枠働くことができるが、給料を使ってまち巡りを楽しむ時間もほしいので、一人ひとりが時間の使い方をじっくり考えて決める

こどものまち兵庫津ならではの大きな特徴は、まち全体のテーマが、兵庫県の旧国である「兵庫五国(摂津・播磨・但馬・丹波・淡路)」になっているところ。こどもオーナーが企画したお店は五国の魅力をいかした内容になっているだけでなく、まちの中には五国それぞれの地場産業企業のお店も。子どもたちは全てのお店で働き、買い物をすることができます。

播磨の地場産業・林業に触れられる地元企業のお店。大工として働いたり、木工製品を「ごっこく」で買ったりできる。こうした体験を通じて地域資源を覚えると、後に学校で習った時にリンクして、より興味を抱き、地域を好きになる

大人が仕掛け、リアルな素材に触れられる地場産業のお店に対し、お祭りの屋台のように、常に掛け声が響き渡るこどもオーナーのお店。そして、その間をひっきりなしに行き来する子どもたち。こどもオーナーもこどもスタッフも、自分の目でお店を確認し、仕事や買い物を自ら選択して楽しんでいることが伝わってきました。

菅さん こどものまちでは全部自分で決めるから、主体的になれます。自分で仕事を選び、休憩したい時に休憩する。自分で自分のスケジュールを決めることって、子どもにはあまりないので、そこが面白くてワクワクできる部分だと思います。

お店での仕事は、「できるところまでやればいい」と決められています。こどもオーナーはこどもスタッフに「ここまでできればいいよ」「ここら辺で終わりにしとこうか」と声をかけ、自分たちで完結する。そういった他者との関わりの中で、社会性や自分を高める力も伸びていると感じますね。

プログラムの要は準備期間。

子どもの意志でまちをつくる

こどものまち兵庫津は、兵庫県、メットライフ生命保険株式会社、高砂キッズ・スペースによる官民連携の取り組みです。「子どもたちが地域の魅力に気づきながら、自主的に社会の仕組みを体感してほしい」という思いで、2023年度にスタートしました。

このプログラムのベースとなったのは、兵庫県高砂市や周辺市町で10箇所以上の学童保育所を運営し、独自の「こどものまち」を20年近く展開してきた高砂キッズ・スペースのもの。そこに「兵庫五国の魅力」というテーマを掛け合わせています。

菅さんは元保育士。一度は教育現場を離れたものの、先輩に誘われて高砂キッズ・スペースの「こどものまち」にボランティアとして参加したことがきっかけで入職し、メイン担当に。「こどものまち」は周辺地域で人気のイベントとなり、コロナ禍で中止になるまでの間、隣接する2市2町(高砂市、加古川市、播磨町、稲美町)で年間計7日間開催され、延べ1,000人を超える子どもたちが参加していた

高砂キッズ・スペースのプログラムならではの魅力は、準備期間にあります。今回も、開催日の3ヶ月前から6回にわたって「こどもオーナー会議」を開催。こどもオーナーに応募した小学校高学年の7名の子どもたちは、会議を経てどのような「まち」にするかを話し合い、決めていきました。

行事や習い事に忙しい子どもが増え、全国的に拘束時間を最低限にするプログラムが主流になる中で、菅さんはこの会議こそが大事で、削れない要素だと語ります。

菅さん 時間をかけて会議をやることで、当日にこどもオーナーの力がすごい発揮されるんです。他の団体さんから見たら「やりすぎちゃう?」と思われるかもしれませんが、とても大切だと思っています。

今回へ向けての会議ではまず、「五国ってどこだろう?」から「それぞれの国で有名なものはなんだろう?」という細かいところまで、自分たちで調べて発表。一つひとつが地域に根付いたものかどうかを話し合い、地域特有のものを探していきました。

今回の開催へ向けてのこどもオーナー会議の様子。まずは「兵庫五国の魅力」を自分たちで調べ、付箋に書いて共有するところからお店の企画が始まった。お互いの発表にしっかり耳を傾け、吸収し合う時間を設けてから次へ進む

その後はグループに分かれ、自分たちのやりたいお店と兵庫の魅力をつなぐ作業へ。たとえば迷路をやりたいチームでは、「兵庫五国の何をモチーフにしたら面白いだろう?」と考え、その結果生まれたのが、兵庫県の日本海側から川をつたって瀬戸内海側へ抜けるという発想のゲーム。試行錯誤を経て、最終的には中が見えない海の中を迷いながらゴールする「めいろインうみ」というゲームが完成しました。

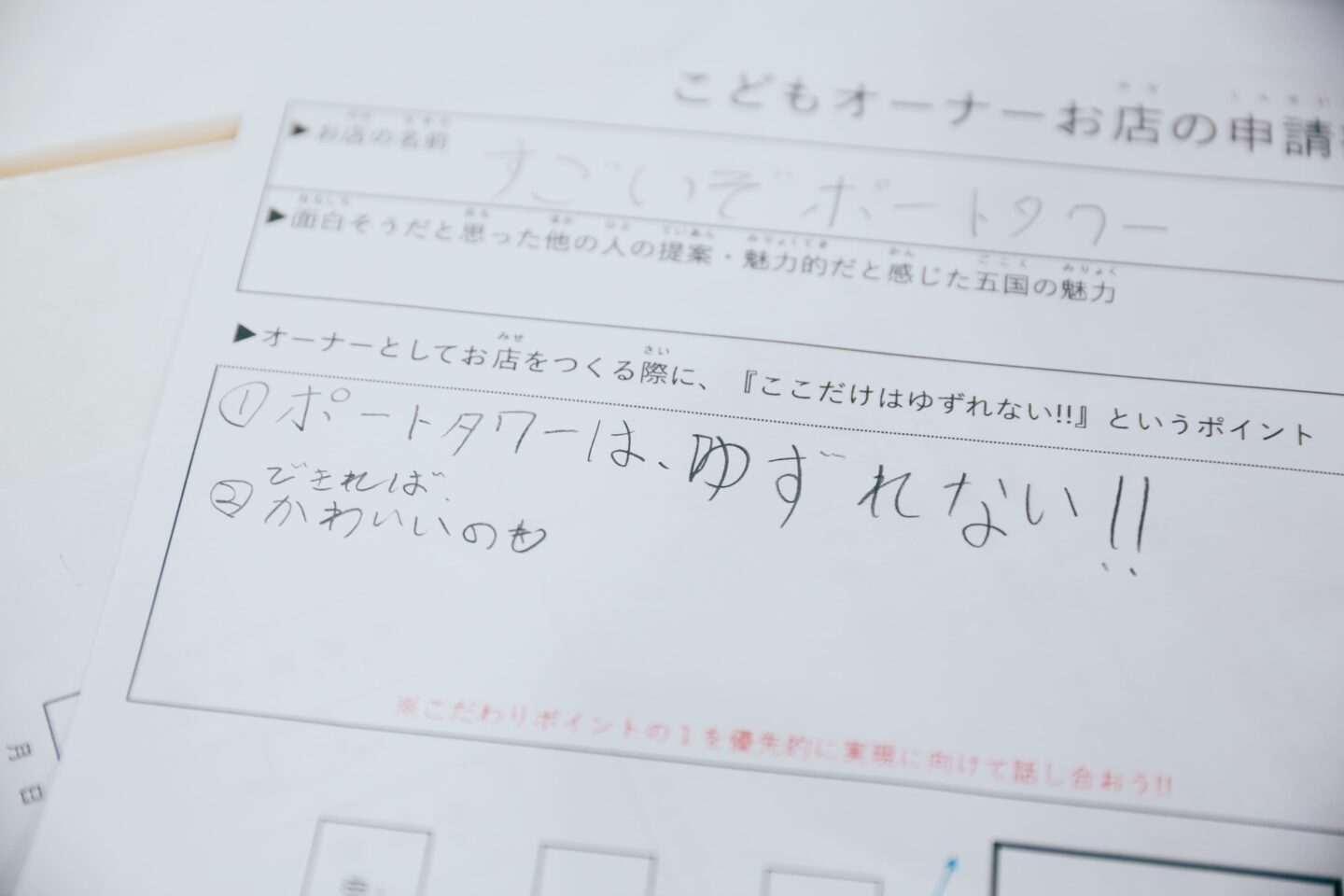

会議は、それぞれの「やりたい」を決して否定せず、お互いに受け入れる雰囲気で進む。やりたいことと兵庫のテーマを掛け合わせ、自分たちのお店を考えたら「申請書」に記入して提出。「ゆずれないポイント」からは、強い意志が滲み出ている

お店が決まれば、次は準備。1店舗あたり2万円の予算が割り当てられ、予算内で看板や商品、ゲームの景品など、自分たちで必要なものを考え、用意します。当日の来客数を予想して商品1個あたりの予算を割り出したり、試作を重ねてゲームの適切なサイズを決めたりと、限られた予算で自分たちのやりたいことを実現するべく、突き詰めていきました。

今回はお金を稼ぐことよりも、兵庫の魅力をみんなで楽しむことが目的だったので、お店の価格設定は自由。菅さんからは「こどもスタッフは30分働いて90ごっこくもらえるから、自分たちのお店にどれだけの価値を見出して、いくらお金を払ってくれるのかを考えましょう」とだけ、伝えたそうです。

こどものまちが「まち」として成り立つために必要な機能を考えることも、こどもオーナーの大事なミッション。こどもオーナー会議では、まちのリーダーである「こどもCEO」を選挙で決め、「落とし物センターがあった方がいい」「警察はいらない」「清掃局は必要だ」などと意見を交わしながら、CEOを中心に自分たちのまちに必要な要素についても決めていきました。

「無理」と言わない環境づくり

コミュニケーションが知的好奇心を呼び戻す

「僕たちがこどものまちにおいて重きをおいているのは、コミュニケーションによる子どもの成長です」と菅さん。そこには、日々学童保育所を運営し、たくさんの小学生と向き合っているからこその視点やノウハウが盛り込まれています。

菅さん 今の小学生は、ゲームや動画のように一人で完結する遊びがすごく多くて。鬼ごっこなどルールのある遊びをする機会は減っていて、遊びの中でさえもリアルなコミュニケーションの機会が少ないんです。

そのため、みんなで一緒にやって得られた成果を喜び合うことがしづらかったり、逆に困っていることを発信して助けを求めるようなこともなかなかできない傾向があります。

だからこそ、こどものまちでは、子どもたちが失敗を恐れずにチャレンジできるよう、対話を重ねます。菅さんをはじめ学童保育支援員でもある大人スタッフは全員、会議から当日まで「子どもに決定権がある」という揺るがない姿勢で子どもたちと接しているそうです。

菅さん 子どもたちがのびのびできる状況をつくることを一番に考えています。だから絶対に「無理」とは言いません。無理って言われると思考が停止しちゃうので。子どものアイデアに対し、どうすればそれができるのかを再提案して、子どもが納得すればそれで進めていく。そうすることで子どもたちは大人と対等に話したり、チャレンジしたりできるんです。

どんなアイデアを出しても、受け止めてくれる大人がいるという安心感。そんな環境での体験は、子ども一人ひとりの主体性を育みます。実は、今回参加したこどもオーナーの中には、学校に通いづらい状況の子もいるそう。菅さんは、この場が「居場所づくりにもなっている」と手応えを感じています。

菅さん うまくできたら「よかった」「次はもっとうまくやりたいな」と、前向きに感じることをこの場で培ってほしいし、高学年の子に優しくされる経験をすると「自分からもお返ししたい」と、自らのアウトプットにつながる。そういう循環が生まれたら、子どもたちは誰かと接すること自体が楽しくなってくると思うんです。

こどものまちにゲーム機を持ってきて遊んでいる子はいません。お店に行って誰かと関わり、新しい情報や知識をもらいながら取り組む、という体験は、人を介さないと得られないものなんです。するとここでは、本来子どもが持っている知的好奇心みたいなものが呼び起こされ、躍り出す。そんな感じがします。

学校や家庭と違い、自分の決定権で進んでいく刺激を求めてこどもオーナーに参加する子もいるそう。「集中が切れるから」という保護者の心配をよそに、二日間エネルギッシュに働き続ける子の姿も。「この達成感はすごい力になると思う」と菅さん

また、当日やってくるこどもスタッフに対しても、自分で決める楽しさに気付けるよう、そっとサポートをする大人の存在があります。

菅さん お仕事の予約になかなか行けなかったり、お金のやり取りに抵抗があったり、という子はいます。声をかけて「やりたくないから帰る」と言われたときに、保護者に電話するのは簡単なんだけど、僕らとしては、そこで殻を破ってほしくて。最初は一緒にお仕事をしてみるけど、給料をもらってお金を使い始めたら、最初の姿が嘘のように、お札を振りながら大きな声で呼び込みをしていたりします。

殻を破った瞬間は確実にその子の成長につながると思うし、自分のポテンシャルに気づいて帰ってもらいたいですね。やっぱり、学童保育支援員がサポートに入っているから、子どもたちの様子に敏感に反応できるのが僕らの一番の強みだと思っています。

主体的に社会の仕組みを知ることは

変革を起こす勇気につながる

知的好奇心が刺激されるような環境で「まち」の一員となることで、子どもたちにはどのような視点が生まれるのでしょうか。わかりやすいのは「納税」の体験。普段の生活ではなかなか体得できない「税金の流れ」について、初めて理解する子も多いようです。

菅さん 給料をもらって税務署で納税する際、税務署係の大人が子どもたちに、税金を払わないといけない理由を伝えます。「納めた税金がごみ収集車の人や警察の給料になっていくんだよ」と、社会の仕組みの話をすることで、納税に対する疑問が解消され、最初は不満そうにしていたのが、納得して納税してくれるようになります。

コミュニケーションに重きを置く現在のプログラム。納税のほかにも、社会の仕組みを体得できるような仕掛けをつくる余白が、まだまだあるようです。

菅さん 今後、こどもオーナーとこどもスタッフが一緒になって、市民参画のような形で考えていくことができるかもしれません。たとえば、こどもCEOが全員を集めて「このまちに警察が必要か」について議論し、いろんな意見が出てくると、こどもスタッフも自分たちのまちに対する意識が高まっていくのではないかと思っています。

今回、こどもオーナー会議での議論の末、清掃局や落とし物センターの設置が決まったそうです。この姿勢がこどもスタッフにも広がっていくと、もっと社会の仕組みを体得できるようになるだろうと、菅さんは想像します。

菅さん 税金を回収する仕事をする子が「これだけの税収があったから、午後からは清掃員を3人雇います」と発表するような仕組みになれば、よりリアルになる。今は銀行のお隣に税務署があるけれど、配置を子どもたちが決めてもいいですしね。

社会の仕組みをしっかり理解できるのは5、6年生だと思うので、3〜4年かけて通いながら少しずつ深く関わってもらえるようになれば嬉しいですね。

昨年、菅さんたちが協力した兵庫県稲美町のこどものまち(主催はNPO法人ゆるり家で、通貨単位は「コッスン」)で、「納税額を10コッスンから5コッスンにする」という公約で町長(兵庫津におけるCEO)に立候補した子がいたそうです。代わりにこどもオーナーが納める法人税を200コッスンから205コッスンに値上げすることで差額を埋め、住民たちは浮いた5コッスンでもっと買い物ができるから結果的にお店も潤う、という仮説を掲げ、見事当選し、実行したそう。

菅さん そういう提案を子どもから自発的に言ってくれるのを待ってるんです。僕らが言ってしまったら「こどものまち」ではないので。

これまでのやり方を変えるのはやっぱり怖いし、勇気のいること。10年以上育ててきた高砂市のこどものまちでも、僕のところまで「税金はこうした方がいいと思うねんけど」って言いに来た子がいたんです。「変えられるのは子どもだけやから、ほんまに変えたかったらこども市長に立候補してみたら?」と、決して急かさずに提案するのですが、これまでに実行したのは、まだその一人だけですね。

社会の仕組みを体得し、しだいに既存のルールへの違和感を覚え、対話を重ねて改善へはたらきかける。感じたことを臆せず言えるコミュニケーションが基盤にあるからこそ、変革への行動が生まれるように感じます。

今の時代を生きる子どもたちに

こどものまちが与える力

菅さんは、こどものまちでの主体的な体験を通じ、子どもたちの日常に変化が生まれることを期待しています。それは、これからの時代を生きていくための力とも言えるものでした。

菅さん 必死になって取り組んだことは、楽しいことにつながっていくんだ、と感じてほしい。学校でも、誰かに任せるんじゃなくて自分で考えて発言してみたり、自分のイズムでいろんな人を面白い方向に巻き込んだりしていってほしいと、すごく思います。

特にこどもオーナーは、会議を通して知らなかったことを知る機会が多々あったはずです。日々の生活の中で、たとえばやり慣れたゲームに対しても、これまでと違った視点で捉えて「これってなんでこうなっているんだろう?」と、ちょっとした疑問をきっかけに、自分で考えられるようになったらいいと思いますね。

目の前のことに疑問を抱き、主体的に考える力は、これからを生きる子どもたちが「情報」と向き合う力にもつながるように感じました。

兵庫県では昨年の選挙を機に、私たち大人も情報との向き合い方について頭を悩ませている最中。闇バイトなどSNS経由の問題も尽きません。偏った情報に飲み込まれず、主体的に情報を整理し判断する力が問われています。パーソナライズされた情報源が主流となっていく中で、子どもたちの未来を思うと不安が尽きないのが本音です。

菅さん 普段接していると、子どもたちはやはり、おいしそうな情報に飛びついてしまうところがあります。外からの情報を正解か不正解かと判断するのは難しいけれど、こどものまちを通じて、自分のことを選択する力が身につくと思うんです。一つひとつの情報に対し「本当に正しいのか」と疑問を持ち、背景にどんな人がいて、何があって、何ができるようになるのか、というところを見極め、自分なりに判断する。

こどものまちは安全な場所で、自分で主体的に動けて、どこに行っても何をしても正解です。プログラム化できるかはまだわからないですけれど、そんな場所で外から与えられる情報を見分ける力を育むこともできたらいいなとは思っていますね。

変わらぬ思いを乗せたまま

今の時代に合った形にしていく

コロナ禍で中止になって以降、地元である高砂市ではこどものまちが開催されておらず、今のところ再開の予定もないそうです。こどもオーナー会議を手厚くしたい菅さんの意図に反して、学校の行事や習い事と重なりうる週末に何回も予定を入れられないのが各家庭の現状。菅さんは、このプログラムを続けていくために、やり方を変えていくことも検討しています。

菅さん 最近は、すでに用意されているものを楽しんで帰る、という1日限りのイベントが主流になっていると感じています。それが今の家族の楽しみ方なのかなと。

かといって、こどもオーナー会議を減らして、こちらで用意した選択肢から選んでお店をつくるようなプログラムにするのは、面白くない。僕は、できることならこどもオーナー会議は8回くらいやりたいんですね。その分、一人ひとりの様子が見えやすくアプローチ方法が増えてくるので。

今後は、すごく小規模で公民館を回っていくようなプログラムや、二泊三日でこどもオーナー合宿をして一気に決めてしまうなど、色々と考えてはいますが、まだ決められていません。いずれにせよ、僕らの思いは乗せたまま、以前と違う形になっていくでしょうね。

そんな状況の下、官民連携でこどものまち兵庫津に取り組んだことで、今後につながる大きな気づきも得られたそう。

菅さん こどものまち兵庫津は、兵庫の魅力と紐づけてやれたことが大きな収穫でした。今後は地域の魅力に限らず、こどもオーナーが自分の好きなことを発表し合って、それぞれの子が持っている魅力を起点にした企画ができたら、もっとコミュニケーションが広がり、他者への理解度が増していきそうだなと。

こういうものが好きなんだ、じゃあ一緒にやってみようかな、っていうワクワク感は、これまでと違う発見につながるんじゃないかなと思っていますね。

あらゆる分野でテクノロジーが発達し、子どもたちを「守る」ための仕組みは日々発展しています。私も一人の親として、そんな時代の恩恵を受けながらも、わが子の「生きていく力」をどう育めばいいのか、不安な気持ちが常にあります。

菅さんがこどものまちを通じて子どもたちに提供している環境は、そんな状況に大きなヒントを与えてくれました。小学生になったばかりのわが子に、こどものまちに参加してほしいと思うのはもちろん、日々の生活で「自分で決める」瞬間を楽しんでほしい、と強く感じています。

その先に、自らの意志をもってこれからの時代を生き抜く力が育まれる。そう考えると、不安が和らぎ、この春の新生活を親子で前向きに迎えることができそうです。

(撮影:藤田温)

(編集:増村江利子)