「スケボーは単なるスタイルや仲間づくりの手段じゃない。これがあれば、この世界から抜け出せるんだ」

2018年公開のドキュメンタリー映画『行き止まりの世界に生まれて』(原題:Minding the gap)での一節。この印象的なセリフからも想像できるように、スケートボードは、ストリートの片隅で生活するアウトサイダー的なカルチャーから生まれたストリートスポーツです。アメリカの東海岸を筆頭に、ヒップホップやブレイキンダンスなど、ストリート生まれの他のカルチャーとも融合しながら、ライフスタイルとして世界中の都市で発展してきました。

最初は一部のストリートキッズたちの間で楽しまれるものだったスケートボードも、年々一般的なものとなりつつあります。2024年のパリオリンピックのスケートボード部門では日本人選手は4種目中3種目でトップ10の約半数を占め、大活躍。連日の報道は、日本のお茶の間を沸かせました。

スケーターの競技人口が増えていくなか、まちで見かけるのは「スケートボード禁止」の標識ばかり。「迷惑スケーター」と揶揄され、肩身の狭い思いをするスケーターも多いなか、フランスのボルドー市ではスケートボードと都市環境が融合する新しいまちづくりの手法「skaturbanism(スケーターバニズム)(※)」の実践が世界から注目されています。活動の中心にいるのは、プロスケーターで都市計画家のLeo Valls(レオ・ヴァルス、以下レオ)さん。邪魔者扱いされるばかりだったスケートボードが、ポジティブな活動だという認識に変わり、まちに受け入れられることになったプロセスについて学びながら、都市におけるスケートボードの可能性について考えます。

SKATURBANISMと、レオさんの取り組みを紹介するインタビュー動画

※スケートボード(skate)と都市開発(urbanism)を組み合わせた造語。都市機能や景観などのまちのさまざまな要素と調和する形で、スケートボードが都市空間を発展させることのできるポジティブなもののイメージに変えていくプロジェクトを指す

禁止するより、壊れないものを。対話から生まれたスケータブルな都市

レオさんがこの活動を始めたのは、2017年頃から。当時のボルドー市はまだまだスケーターに対して抑圧的なスタンスを取っており、市によるスケートストッパー(スケートをしないようにする器具)の設置や、警察の取締りも厳しく、多い時には年に1,000枚近くもの違反切符がきられていたといいます。

2023年4月に立川のGREEN SPRINGSにて開催された「スケートボードでまちを変える-Welcome Skaturbanism」に登壇したレオさん(via スケートボードはまちの未来を変えられるか?-スケートボーダーからの提案 Photo by: Yoshio Yoshida)

レオさん スケートボードに反対する人たちは、スケートパークを設置しているのだから、そこでスケートすべきだと主張しますが、実際、スケートパークが増えればまちで滑るスケーターも増加することがわかっています。スケートボードがポピュラーなスポーツになっていく一方で、市としてはどう対応すべきかわからないでいたのです。

規制とスケーターのいたちごっこのような状態が続いていた最中の2016年。レオさんはテレビに出演し、スケートボードに関するまちでの課題について話す機会がありました。「スケーターはまちを愛しているのに、まちはスケーターを愛していない」とレオさんが発言したことがきっかけとなり、放送後、市長やその部下たちからコンタクト。まちにおけるスケートボーディングのあり方について話し合いの場が持たれました。そこで、レオさんは、スケートボードは都市環境に帰属するものであり、まちや若者の発展にも寄与するということを、初めて公の場で、声を大にして説明することができたといいます。

レオさん スケートボードにおける主役はまちそのものです。トリックを決める時も、その周辺環境は非常に重要になります。ボルドーでは、スケートボードの動画を見たスケーターが世界各地から訪れ、一種のツーリズムとして経済を生み出すようになっています。また、車の利用を減らしたいと考えているボルドー市では、環境的な側面からもスケートボードは有効な交通手段です。このようにスケートボードは誰もがアクセスしやすい手段であり、スポーツであり、子どもたちが集まる文化的な活動です。スケートボードを有効活用することで、まちの多くの有休スペースに再び活気をもたらすことができます。どのまちにおいても、スケートボードは、まちに再び命を吹き込む素晴らしいツールなのです。

レオさんたちが主導するskaturbanismは文字通り、スケートと都市環境の融合を目指すもの。活動の目的は多くの国で行われているようなフェンスで囲まれたスケートパーク建設を求めるものではなく、まちの公共空間にスケータブルな障害物や建造物を設置し、スケーターフレンドリーな都市空間をつくり、まちにポジティブな変化をもたらすことです。

「Bon Voyage!」は、フランスのボルドーとスウェーデンのマルメでスケート彫刻をつくっている「PLAY!」と「We’re All Golden」の2者間で彫刻を交換しあうプロジェクトとして実施された(via Bon Voyage! – An exchange of skateable sculptures between Malmö and Bordeaux, Photo by: Nils Svensson)

壊れにくい素材を使った赤白のバー、鏡張りやカラフルな彫刻など、レオさんたちが開発する障害物は、スケーターたちを惹きつけるものというだけでなくまちの景色を楽しく彩るものばかり。現在は、行政と連携し、都市計画にも構想段階から関わることで、スケーターフレンドリーなまちづくりに積極的に参加しています。

レオさん 本当に大事なことは、まちの人の声に耳を傾け、スケートボードとまちの関係性について一緒になって議論することです。時に骨の折れる作業ですが、相手の立場に立って、相手の意図を理解できるように努めています。スケートボードはうるさいものだという人もいれば、好き勝手に滑りたいというスケーターもいる。でも、一緒にまちに住んでいる以上、お互いに共存していくために何が必要かを学ぶ必要があり、「他の人は関係ない」というわけにはいきません。私たちは、他の誰かとまちに住んでいるのですから。そうでなかったら、本当の意味でまちに住んでいるとはいえないのではないでしょうか。

負の印象をポジティブに変えていくクリエイティブな施策

レオさん曰く、スケートボードに伴う悪いイメージは「うるさい=loud」、「まちにダメージを与える=damage」、「危ない=dangerous」の3つ。skaturbanismの考え方をまちに浸透させていくためにも、レオさんは、この負のイメージを払拭するための施策を段階的に実行していきました。

まず、レオさんは、地域のスケートショップや協会、美術館など、まちのカルチャーシーンで活躍するプレーヤーたちを集めて、小さな活動体を組織しました。そして、活用されていなかった場所での滑走許可の申請や、時間帯を絞ったスケート、美術館での展示などを実施。地道な活動を続けるなかで、徐々にスケートがまちの人に受け入れられるようになっていったといいます。

レオさん スケートを全く理解できないという人たちに納得してもらうためには、スケートをカルチャーとして認知してもらう必要がありました。多くの人が、スケートボード文化の根底には一緒の経験を共有することや、旅や映像制作や写真撮影、デザインなども含まれることを発見するとき、彼らのスケートに対する見方は変わります。市内のストリートに私たちの制作したスケータブルな彫刻が展示されたのも、大きなインパクトをもたらしたと思います。全てはどのように意思疎通を行なうかにかかっているのです。

まちの現代美術館では、都市におけるスケートボードのポジティブな側面についての展示を実施。展示には専門家や政治家なども招待し、人々の認識を変えるきっかけになった(via スケートボードはまちの未来を変えられるか?-スケートボーダーからの提案)

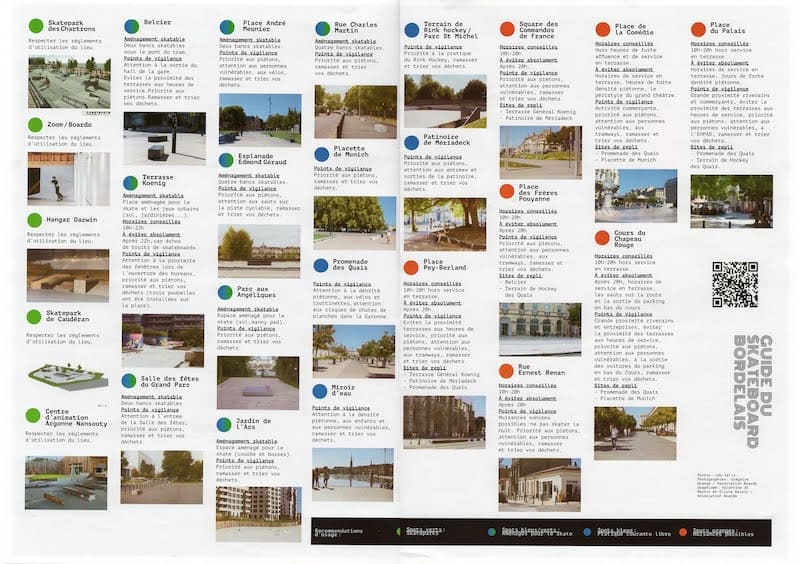

さらに、活動を始めた1年後、ボルドー市の文化振興を担当する課から電話があり、市長から直々に、スケートボードがある未来のボルドー市を想像していく作業を行なっていくように声をかけられたというレオさん。未来の都市を考えるためには、「都市計画の中にスケートボードのようなアートの表現形式を統合されているべきだ」と考えるレオさんは、具体的な施策として、まちなかにさまざまなスケータブルな彫刻を設置し、スケータブルなシティマップを作成するアイデアを提案しました。

ボルドー市のスケートボードガイド(via 街中でのスケートボード、フランス・ボルドーではなぜ市民に受け入れられているのか?)

都市環境に本格的な変化を起こすためには、ボトムアップの動きが自治体の政策とつながり、まちづくりのプロセスに合流していくことが鍵となります。

レオさん 一般的な市民は、違法なものよりも合法なものに賛成します。そのため、市のポリシーが変われば、まちの人のスケートを見る目も変わってくるのです。

ボルドーの路上サイン。全面禁止だったところから、時間制限付きで滑走可のサインと、滑走禁止のサインを併記したものに置き換えられた(via スケートボードはまちの未来を変えられるか?-スケートボーダーからの提案 写真: Leo Vallsさん提供)

いまだ偏見が根強い日本のストリートスケート事情

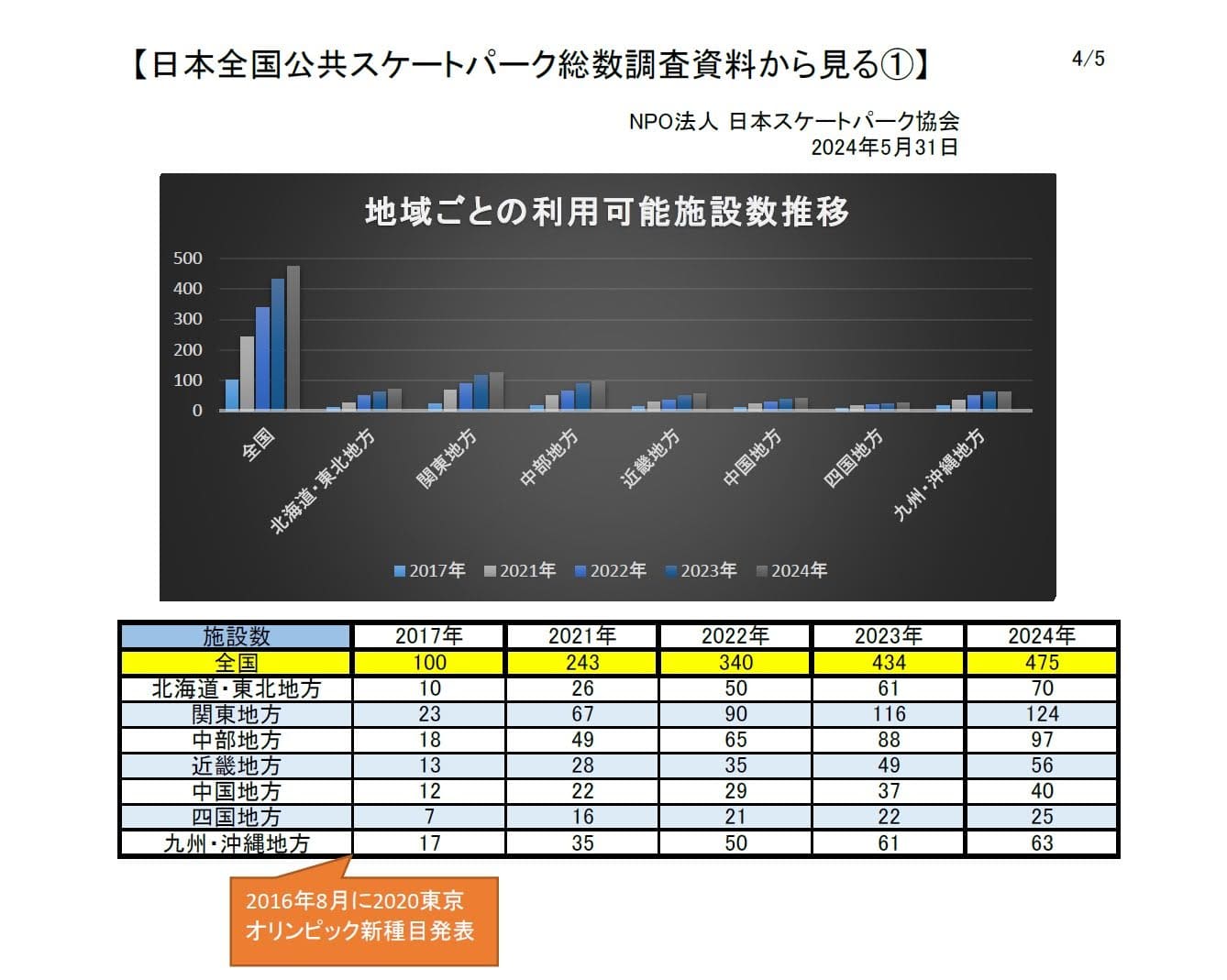

日本でのスケートボード事情はというと、競技人口に比例するようにスケートパークの数は増加しつつも、ストリートでの滑走は禁止というところがおよそ99%。オリンピックなどの国際大会で、多くの日本人スケーターが好成績を残していても、ストリートスケーターにはネガティブなイメージがついて回ってしまうといいます。

ボルドーをはじめ、北欧諸国や北米など、世界中の都市でスケートボードによるまちの活性化の事例は増えています。

2021年にオープンしたスケートプラザ「Brooklyn Banks」とバスケットボールやピックルボールのコートなどがある「The Arches」は、使われずに放置されていたパブリックスペースを近隣住民の要請で再び地域コミュニティが共有し、人々が集う場所として生まれ変わった好事例だ(via Skateboarding’s Latest Trick: Reviving Cities Photo by: Lanna Apisukh)

日本でも、同様の事例が広がる可能性がありますが、日本ならではの状況にも目を向けていく必要性があります。特に、日本は施設における公私の境が曖昧で、成り行き的にパブリックとして使われてしまっているプライベートな場所をスケーターに発掘されて使われていることもしばしば。所有者にとって意図しない使われ方をされることで、苦情につながり、結果、行政が規制せざるを得ない状況が生まれてしまうそうです。

スケートボードをしやすい場所を増やすには、行政の理解や協力が必要。岩手県花巻市で、運動公園の駐車場の一部をスケートパークにするプロジェクトが実現した際には、まちの有志が協会をつくり(※)、「花巻市スケートボード協会」名義で、1,500人の署名を集めて役所に提出した背景があったといいます。

花巻市の百貨店「マルカンビル」一階の「Dprtment Skateshop Park」。代表の佐々木大地(ささき・だいち)さんは、「花巻市スケートボード協会」の立役者。ストリートカルチャーとパブリックを組み合わせ、ローカルを面白くする活動を続けている(via ストリートの心×パブリックの視点。二刀流が生んだ、デパ地下スケートパークの奇跡 Photo by: 本永創太)

※公的な手続きをするためには団体である必要がある

全ての人にオープンな場を。スケートシーンでの新たな動き

スケートがまちの生活の風景に溶け込んでいくにつれ、スケーターたちのジェンダーバランスにも変化が生まれつつあります。

先日、SNSを見ていて飛び込んできた動画で印象的だったのは、LAのからっとした気候と眩しい太陽の下、カジュアルな服装に身を包んだ女性たちが一斉にスケートパークを滑走する姿。映像として発信するような派手なトリックを決めなくても、上手く滑れなくてもいい。そこには、女性たちが純粋にスケートボードを楽しみ、体験を共有し、コミュニティとしての絆を育んでいる姿がありました。

via How GRLSWIRL Is Making the Skate Park a Safe Space Photo by: GRLSWIRL

「GRLSWIRL(ガールスワール)(※)」は、2018年にLucy Osinski(ルーシー・オシンスキ、以下ルーシー)さんら9人の創設メンバーによって立ち上げられた“ごく普通”の女性スケーターのためのコレクティブ。スケーターの世界では男性スケーターが圧倒的に多いなか、一人でスケートパークに行くことがはばかられた女性や、ましてや、スケートボードに一度も乗ったことがない女性でも、安心してスケートできる環境をつくりたいと始められたコミュニティです。

ルーシーさん 最初のうちは周囲からあおられたり、なじられるかと思っていたのですが、やってみるとそんなことは全くなく、みんなが応援してくれたんです。この経験は、私たちの頭や心の中で電球が明るく点灯するようでした。まさに、私たちが一緒にスケートできることを実感し、力がみなぎってくるような経験だったのです。私たちが初日に感じたのと同じように、今日でさえ、全てのスケートのグループが革命的だと感じます。これは、人々が、特に女性たちが集まり、自分たちが愛しているものを祝う時に湧き上がるパワーを物語っていると思います。

via GRLSWIRL Founder Lucy Osinski on Creating a Space for Everyone to Try Skateboarding Photo by: GRLSWIRL

最初は、メッセンジャーグループなどで召集をかける定期的なミートアップからスタートしたこの取り組みも、今ではヴェニス、サンディエゴ、ニューヨーク、コペンハーゲン、パリ、リスボンなどにもコレクティブの輪が拡がり、世界中で15,000人以上のメンバーが所属するコミュニティに成長。今も、人種やジェンダーを超えて女性たちが連帯し、スケートを通じて人生を楽しむことの重要さを世界中に発信しつづけています。

※名前の由来は、ソフトクリームの渦巻きから。さまざまな色のソフトクリームが混ざって渦巻きができるように、スケートや人生において多種多様な人が一緒に混ざりあって生きる様子を表している

スケートボードがまちの景色を変えていく

2024年10月、ボルドーでは、スケートカルチャーと都市計画との関係やスケートの文化的、社会的、芸術的側面にスポットを当てた国際的なカンファレンス「Connect」の第1回が開催されました。

via Connect

レオさんたちがskaturbanismの活動をスタートさせてから約7年。都市空間にスケートボードを統合させるために歩むなかで培った知識やノウハウを、世界中の都市活動家やスケーターたちと共有し更なる発展を目指す初めての試みです。

レオさん スケートボードがメインストリームなものになりつつあるなかで、スケーター自身がスケートボードをどう捉えているのか、地域にどのように貢献できるかを発言することは大きな意味があります。スケートボードを構成する最も重要な要素の一つは、コミュニティ。他の人と友達になり、協働する方法を学べば、どんなことでも達成できると信じています。

スケートボードだけでなく、ブレイキンやダブルダッチなども年々一般的になり、私たちの日常の景色の一部となりつつあります。まちの輪郭を捉え、自在にトリックを決めることで、アイデンティティを自由に表現していくストリートスポーツは、私たちが日頃目にする都市空間に新たな視座を与えるきっかけにもなるのではないでしょうか。

(編集:増村江利子)

[via Adventure.com, Jenkem Magazine, VHSMAG, DC SHOES, 日建グループnote, hypebae, ジモコロ, teenvogue, connect, reason to be cheerful, Skate Malmö]

[Top Photo:via ©Adventure.com photo by: David Manaud]