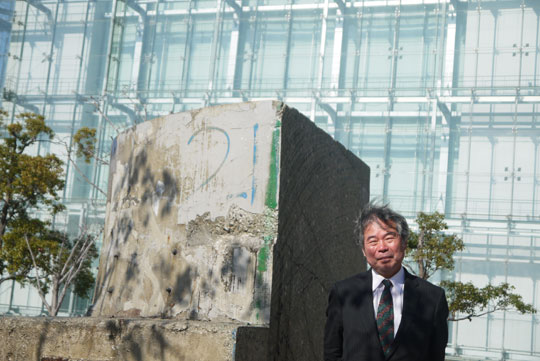

室崎さんが研究調査本部長を務める「ひょうご震災記念21世紀研究機構」がある「人と防災未来センター」の前で。室崎さんの横にあるのは、阪神・淡路大震災で倒壊した阪神高速道路のコンクリート橋脚の一部です

災害が起きるたびに、誰もが考えます。防災の大切さとこれから自分がするべきことはいったい何なのかを。

そして心を落ち着けて、復興への長い道のりを踏み出していきます。その重みは、おそらくは被災を体験しなければわからない、想像を絶するものです。

防災や災害復興の研究者も同じでした。40年以上に渡って防災研究を続けてきた神戸大学名誉教授・室崎益輝さんは、阪神・淡路大震災で、自らが初めて“被災者”になりました。

その後、被災することの重みを知った室崎さんは、阪神・淡路大震災の教訓を伝え、その経験を活かしての防災・復興支援を精力的に行っています。

1944年兵庫県尼崎市生まれ。神戸大学名誉教授/ひょうご震災記念21世紀研究機構・研究調査本部長/ひょうごボランタリープラザ・所長/兵庫県立大学防災教育センター特任教授。1971年京都大学大学院工学研究科博士課程単位取得中退。1969年から本格的に防災研究を始め、以後、40年以上に渡って防災・復興研究を続けている。震災当時は京都市左京区と神戸市須磨区で二拠点居住をしていたが、震災発生時は「日米都市防災会議」に出席するため、大阪市天王寺区にいた。当時50歳。現在は京都市左京区在住で、神戸市まで通勤している。

大阪でメディア対応に追われた震災当日

震災当日、室崎さんは神戸にはいませんでした。その日、大阪市天王寺区にある国際交流センターで「日米都市防災会議」が行われる予定だったため、副委員長だった室崎さんは前日に大阪入りしていたのです。

翌朝、日本の研究者はほとんど皆、すぐに神戸に向かいました。ただ、アメリカからたくさんの方を招いていたのでやめるわけにもいかず、午前中はそのまま会議を開催したんです。

ところが午後になると、日本でも有数の防災研究者が集まっているということで、会場にメディアが殺到したんですね。

そこで残っていた研究者で担当メディアを割り振って、それぞれ新聞の取材に応えたり、テレビ局に出向いたりしました。

2日目は分科会をやる予定だったんですが、さすがに中止にして、神戸の現地視察に切り替えました。

たくさんの研究者が、マスコミが用意した車に乗り、神戸に向かいました。室崎さんは勤めていた神戸大学のことが心配で、タクシーを用意して一行とは別行動をとります。

ところが、大阪と兵庫の県境の川を越えると大渋滞が起こっていて、タクシーの運転手にこれ以上は行けないと言われてしまいます。そこで、西宮から神戸にある大学まで歩いて向かうことにしました。

ごく普通の防災の研究者が、被災者になった瞬間

地震が起きて、テレビ局に行って、次の日、川の向こう側でタクシーを降りるまでは、僕はごく普通の防災の研究者でした。割合テキパキと、防災の専門家として何をやらないといけないのか、どういう調査をやればいいのかを考えていました。

ところが川を越えて家が壊れる瞬間を見たときに、どうしてなのか、ものすごく涙が出てきてね。

専門用語で「パンケーキクラッシュ」というんですけど、家という家が全部、1階がくしゃっと押しつぶされて、ありとあらゆるものががれきになっていました。

全部が壊れているので、空がとても広くて、あちこちでまだ「助けて」という声が上がっていました。火事が起きて、燃えているところもありました。

それは、防災の専門家として自分が想像していた景色ではなかったんです。こんなことが起きるはずがない! そう思いました。衝撃だったというか、とてもショックでした。

午後3時ごろ、ようやく大学に到着すると、学生は皆、呆然として生気のない顔をしていました。

ここに置いておいてはいけないと感じた室崎さんは、友人や知人の安否確認をさせると、出身地を聞き、帰れる学生はみんな実家に帰したそうです。

普段は被災地に入ったら、調査もしないといけないし、写真をたくさん撮ります。でも、とても写真を撮る気持ちにはなれなかったですね。

自分も被災者だと、どうしても被災者の気持ちが分かるので、カメラを向けることができませんでした。

長年、防災研究をしてきた専門家の「震災直後の写真は、ほとんど持っていない」という言葉を聞き、被災することの重みを感じた瞬間でした。

震災を経験したことで、研究のあり方が大きく変わる

その後、震災を経験し、被災者の視点をもったことは、室崎さんの研究のあり方を大きく変えていきます。

例えばそれまでは、災害が起きるとじっくり調査をして充分なデータをとり、1年後をめどに論文を出していました。それは、次の災害に活かすための論文だと考えていたからです。

ところが自分が被災者になってみると、そんなことは絶対にしてはいけないという想いに至ります。問題があったら、簡単なメモでも口頭で伝えることでもいいから、すぐに情報を出さないと、今の被災者を救うことにはつながらないということが分かったからでした。

それだけではありません。

僕は、兵庫県や神戸市の防災計画の策定にもかかわっていました。震災後、私のところに電話が何本かかかってきました。

「先生が、震度7の地震が起きて家が壊れてみんなが死ぬかもしれないと言っておいてくれれば、耐震補強もしたし、私の家族は助かったかもしれない」という内容です。被災者の方は、そう思われたと思います。とても重いことです…。

室崎さんは「結果責任はあると思っていて、責任を取るとはどういうことかを考えたとき、まずは、なぜ間違いを犯したのかをきちんと分析しないといけない」と思いました。

それまで我々研究者は、過去を見て、過去はこうだったから次はこうなると予測していました。

例えば神戸では、それまで震度6以上の地震は起きていなかったので、神戸市はそれにのっとって震度5強の地震を想定して防災計画をつくっていたんですね。でも、震度7の地震が起きてしまいました。

つまり、たとえそれまで起こったことがないとしても、未来の可能性を議論して、今後、理論的に起こりうるであろう地震を対象にして被害想定をしなければいけないということなんです。

これを踏まえて、室崎さんは現在、未来の可能性を見据えた被害想定を推奨しています。ただしこれは、専門家の間では、いまだに意見が分かれているところだそうです。

そしてもう一つ、阪神・淡路大震災から教わったのは、市民に直接語りかける努力をしなければならないということでした。

さきほど電話で「先生がちゃんと言ってくれれば」と言われた話をしました。そのこと自体はとても重いんですが、じつは私自身は言ったつもりでいたんです。でもそれは、誰に言ったかっていうと行政に言っていたんですね。

もちろん行政とも向き合わないといけないけれども、それでは市民までは伝わらなかった。市民にも直接語りかけないと伝わっていかないというのは、とても大きな教訓になりました。

震災以降、室崎さんは自らボランティアに参加し、市民団体のフォーラムで講演するなど、市民と一緒に活動する時間がとても長くなりました。

被災体験を次の災害に活かす“復興の数珠つなぎ”

震災の経験と教訓を継承するための施設「人と防災未来センター」の中を案内していただきました。ちょうど阪神・淡路大震災20年の特別企画展が行われていました。写真は「みんなでつくる20年年表」の展示

阪神・淡路大震災のあとも、日本中でたくさんの災害が起こりました。室崎さんは、その多くの現場に駆けつけ、調査をし、復興計画に携わってきました。

神戸の復興は、専門家の目から見るとまだまだ不十分なところもあるそうです。それでも、その不十分な点も含めて、震災で学んだことをちゃんと次の災害で伝えないといけないという責任を感じています。

被災体験を越えた「被災地責任」というものがあります。これは、被災したときに多くの方に支援していただいたものを、どうやってお返しするかということです。

一つは被災体験をバネにしてすばらしい社会をつくり、そのすばらしさを世界に発信するということ。そしてもう一つは、次の災害が起きたときにその恩返しをするということです。

東日本大震災が起きた直後、神戸の人々が、すぐにボランティアに向かったことが話題になりました。そして4年近くが経過し、ボランティアの数が減ってきている今も、通い続けている人が大勢います。

それは、神戸の人々の中にいまだに震災体験が生きていて、被災地責任として恩返しをしようという意識がしっかり根付いているからだそうです。

復興とは「そのまちが復興を遂げたら終わり」ではないのです。一つの復興が次の復興につながり、その復興がまた新たな復興の礎となる。復興の流れは、脈々とつながっています。

僕はこれを“復興の数珠つなぎ”と言っています。震災復興の歴史は神戸から始まったと思っている人が多いですが、当然昔からたくさんの災害があって、その都度、すばらしい取り組みがされて、いろいろな教訓が生まれています。

神戸は、行政が復興計画をつくり、それをまちづくり協議会が修正する二段階復興論で復興計画をつくりました。

このまちづくり協議会方式は、1999年に起きた台湾の921大地震でも活かされており、その台湾の復興事例は2004年の新潟県中越地震に活かされています。

神戸でつくられた復興基金は、台湾でも中越でもつくられました。生活支援員という生活をサポートする制度は、台湾にいくとまちづくり支援制度になっています。復興が遅れている東北でも、最近になって神戸を越えるすばらしい取り組みが起き始めています。

人間は困難から立ち上がっていくし、立ち上がるときにはいろいろな学びがあります。なにより災害というものは、人間の愚かさと誤りを教えてくれます。

そこから反省が生まれて、反省の気持ちが人間を強くするんです。それが人間の力なのだと思います。

神戸のまちには、まだまだ宿題が残されている

今後は、阪神・淡路大震災を知らない若い防災研究者に、まだ充分に伝えきれていない神戸の教訓を伝え、後継者を育てていきたいと室崎さん。

後継者の養成はとても大きな課題だと思っています。それは単に知識を伝えるということではありません。僕は“ハート”を伝えなきゃいけないと思っています。研究者にもハートはとても重要です。つまり、いったい何のために防災研究をしているのかっていうことなんです。

今は制度が変わって、みんな、論文を書くのに忙しいんですね。それはとてもかわいそうなんですけど、やっぱりそれでも現場に出て、被災の状況を直接調べて、被災者と話し合うことが、防災研究では大切だと僕は思います。

そして一見、復興を終えたように見える神戸のまちにも、まだまだ多くの宿題が残されていると室崎さんは感じています。

宿題には「短期的な課題と長期的な課題」があります。短期的な課題は、1日も早く、健やかな暮らしを取り戻すこと。神戸の場合は、住宅の再建をしっかり図ることと、コミュニティをしっかり再生することでした。

長期的な課題は、自然と人間の共生を図ることです。災害のもっとも重要な教訓は「自然と人間がもっと共生しなければいけない」ということだそうです。さらには、持続性があって、職住近接で、若者から高齢者まで大家族で暮らせるようなまちをつくること。

自律分散型で、個性をもったまちがたくさんあって、それらがネットワークを結ぶような国土構造をつくることも課題です。室崎さんは、災害にも強い、小さくて持続可能な社会を「サステナブルコミュニティ」と呼んでいました。

僕たちは、震災で大きな課題をいっぱい突き付けられたんです。でも今は長期的な課題はほとんど忘れられてしまっています。

僕はそれを、この20年という節目でもう一度思い出して、やれたこととやれなかったことは何なのか、やれなかったことの中で、引き続きやるべきことは何なのかを再定義してほしいと思います。

それを復興と呼ぶ必要はないかもしれないですけど、災害からもらった宿題はこれからもやり続けていってもらいたい。宿題をしっかりやっていれば、次の災害にも備えることができると思います。

室崎さんが被災した意味

「人と防災未来センター」にある慰霊モニュメント。毎年1月17日には、このモニュメントの前で「1.17のつどい」が開催されます

震災から20年。室崎さんは毎年欠かさず、1月17日午前5時46分に神戸市長田区へ行き、とある通りを歩きます。

毎年歩いているうちに、同じように通りに出て黙とうする人々と知り合いになり、今では「先生、今年もきたね」と声をかけられたり、豚汁を振る舞われるようになりました。一方で、毎年顔を合わせていた高齢者の姿を見かけないと、時の流れを痛感します。

知り合いの海外の研究者に言われました。今まで世界で、自分が防災計画に携わった土地で、自ら被災した研究者はおそらくいない。外から見るのと中から見るのとでいったい何が違うのかを知ることは、ものすごく意味があることだと。

その言葉どおり、室崎さんは、あくまで外から見るばかりだった研究者の立場を飛び越えて、ハートが通う研究と、市民に対して直接助言を行う研究者となりました。

世間一般が描く研究者の堅苦しいイメージとはかけ離れた、人間味のある、体験に裏打ちされた理論の数々は、痛いほど、胸に響いてきます。

災害は、この先も必ずどこかで起こります。

そんなとき、防災と復興の絆がより良い形で活かされるよう、室崎さんは、被災者と同じ立場に立ち、被災した専門家として傍らに寄り添ってくれるでしょう。

誰もが途方に暮れることなく、道を進むための道標となるように。