「本のある生活」を楽しむためのブランド「BIBLIOPHILIC(ビブリオフィリック)」が、世界最大級のデザイン賞「レッドドット・デザインアワード」で賞を獲得しました。

レッドドットは、ドイツのデザインセンターが主催し、 製品化されたデザインを対象に、革新性、機能性、品質、人間工学などを基準に卓越したデザインを選定します。 2012年度は世界43カ国から計6,823点の応募の応募があり、この中で「BIBLIOPHILIC」はコミュニケーションデザイン部門・レッドドット賞を受賞しました。

ブランドを手掛けたのは、本とアイデアのレーベル「numabooks」代表の内沼晋太郎さんと、デザイン会社「COMPOUND」代表の小田雄太さん、そしてCD・レコード・オーディオ機器専門店「disk union」代表取締役の広畑雅彦さん。驚くのは、このプロジェクトが本当に小さなチームによって運営されてきたということ。今日は、さっそく内沼さんと小田さんにお話をお伺いしてきました。

「BIBLIOPHILIC」のはじまり

宮越 それではさっそく、ブランドを立ち上げた時のお話から聞かせて頂けますか?

内沼 もともと、僕とこのブランドの母体である「disk union」とのお付き合いのはじまりは、「世界一のジャズ専門店を作ろう」ということで、ジャズの本売場を担当させて頂いていたことでした。disk unionという会社は、多くのCD・レコード店が不況のあおりを受けている中で、本当に音楽が好きな人に商品を届ける、という専門特化したやり方で利益を上げてきた会社です。

そのユニオンのお店の1つに、CDとレコードアクセサリーの専門店があるのですが、広畑社長と飲んでいた時に、「CD・レコードアクセサリー館のようなことが、本でもできないかと思っている」と言われたんですよ。それで僕もそういう事に興味があったので、「じゃあ、企画書をつくってきます」と言って一旦持ち帰って、後日「読書用品のブランドをつくりませんか」とプレゼンテーションをしたんです。広畑社長と飲んだのが一昨年の年末で、年が明けて提案をしてからは、すぐに新規事業の立ち上げが決まりました。

宮越 立ち上げが決まるまでが、すごいスピードですね。

内沼 そういう進め方が出来るのは、先見性のある社長の、直下のプロジェクトだからですね。それからすぐにデザイナーとして信頼していて、オフィスもシェアしている小田君に声をかけて、ウェブサイトを作り、10月には新宿のお店をオープンさせました。ちょうどその頃にレッドドットに応募したら、たまたま受賞してしまった、というわけです。

新しいジャンルの「入口」をつくる

宮越 最初のきっかけは代表の方のリクエストだったんですね。それを受けてすぐに新しい提案したというのはすごい瞬発力だと思うんですが、その時はどんなことを考えていらしたんですか?

内沼 僕はずっと「本と人との出会い」ということをやってきたんですけど、やっぱり、今まで本を読んでこなかったような人にも、本に触れて欲しかったんですよね。人って「形から入る」ということってあるじゃないですか。 例えばこの本を保護するグラシン・ペーパーなんて古本屋さんでしか使われてないものですけど、 フラっと「BIBLIOPHILIC」を見にきた人が、「あ、確かにこんな紙で包んだら素敵だな」と思って貰えれば、こういう目新しいものにも、新たに需要が生まれてくる。そうやって形から入ってもらうことで、本が読みたくなるとか、そういう方向にも向いて欲しかったんですよね。

でもその、「入口をつくる」って、難しいんですよ。それで広畑社長にも、「読書用品」という物の需要を喚起する段階からやらなきゃいけないですよね、ブランディング(※) の考え方が必要ですよね、という話をしました。このプロジェクトは「本のある生活」というのがコンセプトなのですが、そのイメージやストーリーを伝えるには、明解で統一感のあるデザインが必要です。それがあれば、これまで「読書用品」といってピンと来なかった人にも「なんか良さそう」「試してみたい」と思ってもらえる。それで、その辺りのグラフィック面の整理を小田君に相談しました。

「GLASSINE PAPER COVER 」(グラシン・ペーパー・カバー)

小田 僕自身ブランディングの会社にいたことがあるので、ブランディングというものがどういう風にして行われていくかというのは目の当たりにしてきたんですが、普通は、営業の人がいて、その他にストラテジストやブランディングディレクター、プロデューサー、クリエイティブディレクター、アートディレクターといった人達がいて、さらにその下に何人もデザイナーがいて、大規模になるケースが多いんです。それに対して僕たちは、社長と、僕と、内沼君がメインなんですよ(笑)。基本的なコミュニケーションは、3人か5人で成立している。コアなメンバーで流動的に意見を出し合って作っていけた、というのはすごく面白かったですね。

※ブランディング:ブランド要素を強化して、認知度やイメージ面での向上をねらうこと。ブランド要素の例としては、ブランドネームやロゴ、キャラクター、ジングル、パッケージ、コピーなどが挙げられる。

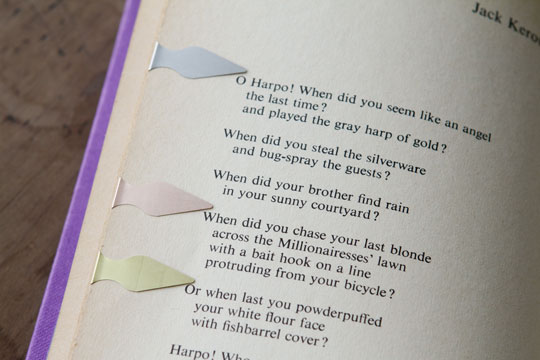

オリジナルの金属製のしおり「BOOK DARTS SLEEVE」(ブックダーツ・スリーブ)

使用例。紙のようにはみ出したりしないのが新しい。

”コミュニケーションデザイン” って、どんなデザイン?

宮越 今回は ”コミュニケーションデザイン部門” での受賞ということですね。

内沼 レッドドットには、プロダクトデザイン、コミュニケーションデザイン、デザインコンセプトの3部門があるんですが、 コミュニケーションデザインというのは、製品自体のデザインよりも、その製品を通したコミュニケーションの方を重視していて、プロジェクト全体を通していいコミュニケーションしていますね、ということに対して贈られる賞です。

小田 ブランドとユーザー間のコミュニケーションというのは大前提だと思うんですが、僕はクライアント(disk union)とブランド間のコミュニケーション、ということも意識しました。

世の中には、デザインが「作りっぱなし」でだめになってしまう、という例に溢れていると思うんですよ。それで僕は、クライアント自身がブランドにコミュニケーションし続けられるように考え、ユーザーに対してと同じくらいのわかりやすさを、クライアントにも提示しました。

現場の人に「BIBLIOPHILIC」のプロモーションに使用する書体を統一していただいたのもその一例です。今回は予算的に新しい書体を購入する余裕がなかったので、現場の方のパソコンに入っている書体に合わせて、「見出しにはこの書体を使ってください、英語の場合はこの書体を使ってください」というところまでオペレーションしました。そういった課程を入れることで、予算も節約できるし、売場に統一感のないポップが増えてしまうことも避けられるんです。

内沼 一般企業のプロジェクトだったら、クリエイターが現場の人と話すのはなかなか難しいですが、僕らの場合は、物をつくる人間が、直接現場と関わって進めていくから、細かいコミュニケーションデザインができるんですよね。

それでも、現場というのは毎日動いていますから、適当なポップを作られては直したりもします。そういった細かいコミュニケーションが今回評価して頂けたということは、良かったですね。それが僕たちのコミュニケーションデザインと言いますか。

宮越 その良さが審査員の方たちにもちゃんと伝わって、受賞につながったってことなんですね。

内沼 おそらくそういうことだと思います。実はまだどこを評価して頂いたのかという話を聞いていないので、わからないんですけれど(笑)。あとは、これはあくまでも想像ですけれど「BIBLIOPHILIC」には愛書狂という意味があるので、日本人のオタクっぽさやきめの細やかさが上手く伝わったのかな、と思います。「BIBLIOPHILIC」という単語が外国の方にとってシンプルで解りやすかった、ということはあったと思いますね。

シンボルマークの元になったスケッチ

完成したシンボルマーク。スケッチもロゴデザインもデザイナーの小田さんの手によるもの

宮越 猫のキャラクターのアイデアはどこから出てきたんですか?

小田 一応僕ですが、皆との話の中から出てきたことですね。サイトのトップページに載せているチャールズ・ディケンズの「There are books of which the backs and covers are by far the best parts. (カバーや背の方が、中身よりもはるかに雄弁な本がある)」という言葉も象徴しているように、このブランドが提示したいのは「本のある生活」で、「読んでなくても本だぜ、閉じている時も含めて本だぜ」ということなんです。 そういうわかりにくいイメージに対して、 わかりやすいキャラクターが必要だなと思ったんですよ。

それで周りの人と話している中で「やっぱり猫でしょ」という話になって。それで調べてみると夏目漱石とか、文豪で猫を飼っていたという人が沢山いて、猫と本という関係性があって、 本のある風景に猫がいて。この猫と本の関係性についてはあんまり解き明かしていないんですが、理屈ではなく、キャラクターにぴったりだと思ったんです。

宮越 看板や紙袋に使われているデザインもいいですね。

小田 この紙袋の模様は木に見えるんですけど、本の小口なんですよ。もともとは、写真家の高橋宗正君と内沼君が商品撮影をしていた時に、バックの物が写り込んでしまうからと言って、それを隠すために本を積んでいたことがあったんです。それで後になって看板を作ろう、となった時にそのことを思い出して、あの小口の背景をビジュアルに展開したら面白いなと思ったんです。

最初に本の小口を背景に使った時のショット

本の小口を使った紙袋のデザイン

宮越 先ほど小田さんが、話の中からアイデアが出てきたとおっしゃっていましたが、「対話」は大事ですか?

小田 そうですね。本の小口を使ったデザインに関しては高橋君と内沼君がこうやったらいいんじゃないか、と言って話しながらやっていた中から出てきていますし、毎週全体会議をしているんですけど、その話の中から出てくるものも、かなりありますね。

内沼 今回は、結構ロジカルに作ってきたと思います。つまり「なんとなく可愛い」とか「こうした方がかっこ良くない?」という感覚では作っていなくて、サイズバリエーションが多いからカラーチャートを作ろうとか、世の中にないジャンルをつくるから、わかりやすいキャラクターを作ろうとか、「対話」の中でロジックを積み上げて作ってきたという感じなんですよ。

僕たちはコンサルタントみたいな立場としてもクライアントに入っているので、こういう物を作った方がいいという提案から、こういう見せ方した方がいいという話まで全部できる。それで僕らもプロジェクト全体を通してロジックを組み立てることが出来て、結果的にそれが物に出てくる、という一貫したプロデュースが出来たんです。

信頼関係から生まれる ”ちょうどいい” 距離間

小田 ただ、お互いの専門領域にはあまり踏み入らず、「こっから先は俺に任せてくれ」と仕切っているところはあります。例えば僕は猫のスケッチを沢山描きましたけれど、それで最終的に出したものに対して内沼君が「いいじゃない」と言ってくれたりはしても、「あと50匹描いて」といったようなことは言われません。

内沼 大きな企業では、「とりあえずコピー100個書いて」と言われたり、無理なコミュニケーションをしてもの作りをすることがあるんですよね。 僕たちの場合は、一個いいものがあればそれでいいから、100個もつくる必要は全くないんですよ。小田君が「BIBLIOPHILIC」のシンボルマークを出してきてくれた時は、ほぼ一発でOKでしたよ。

小田 ほぼ一発でしたね。ただ、このロゴタイプ(シンボルマークに使用されている書体)に関しては、100案ぐらい出しました。やっとイメージが固まってからは僕も内沼君も強気で、クライアントに「絶対これがいいと思うんで」という話をして、そこについては対話はなかったですね(笑)。

内沼 そこですごいのは広畑社長なんですよ。「あ、ここはこいつらがこう言ってるんだからコレだな。」と信頼してGOを出してくれている、と感じました。僕らも色んな人と仕事をしてきましたが、そういうことをスマートに汲みとってくれる社長はなかなかいないです。本来なら5年ぐらいかかっていたところを、1年ぐらいで出来たというのは、広畑社長のおかげですね。

小田 社長がきちんとコミュニケーションしてくれるということは、ブランドの純度を高めることになりますしね。

内沼 広畑社長も本気なんですよ。

小田 広畑社長が新しく仕入れたい商品の候補を持ってきて、それを僕と内沼君で「うーん、どうですかね」と言っていたりしたこともありました(笑)。

内沼 もう真逆で、よく考えたらおかしいですよね(笑)。でも、それだけ広畑社長が僕らと同じ視点で、一緒に仕事をしていたってことなんですよ。幸せな例ですよね。皆が楽しく仕事をしていけるということは、シンプルに大事なことだと思うんです。

お金の為に働くことが目的になっていい仕事が出来なくなってしまうと、結果的にお金も儲からなくなって働くこと自体に悩んでしまう、というマイナスのスパイラルが生まれる傾向があると思うんですけど、社長がドーンとポジティブにかまえていてくれて、「チームでいいもの作ろうよ」って言ってくれているおかげで、いいスパイラルが生まれるんです。

小田 大きな企業だと、どうしてもゼロサムゲーム(一報が得をすると他方が損をするという考え方)になりがちなんですけど、そういう考え方では、社長を含めたこういうチーム編成にはなっていなかったと思いますね。

内沼 この仕事を通じて、新しいライフスタイルをつくれるんじゃないか、みたいなチャンレンジ感もあったと思います。

宮越 確かに今回の受賞は、新しいものづくりの形を見せて下さったと思います。あらためて受賞の言葉と、これからの働き方についてメッセージをいただけませんか?

内沼 そうですね、「BIBLIOPHILIC」は今回が初めての応募で、正直、賞を頂けるとは思っていなかったんですけど(笑)、僕らのこだわりが伝わるかな、と思っていたら、ちゃんと汲み取ってもらえたということがすごく嬉しかったですね。僕たちは一人一人がインディペンデントで活動しているフリーランスで、そのすごく小さい事業体がdisk unionという会社と組んで、そんな僕らのやったことがちゃんと世界的な評価を頂けた、と。

「BIBLIOPHILIC」は幸運な例ですが、そういう理想的な関係が築ければ、大きな組織に属していなくても世の中に対してプレゼンテーションができるし、ちゃんと評価を得ることができる。それがたとえ、自分たちが立ち上げたプロジェクトだとしても、予算が少なかったとしても。だから、「みんな頑張ろうぜ」と言いたいですね。

小田 レッドドットを日本で受賞している企業というのは、ナショナルブランドといってもいいような大きな企業ばかりで、それでいて僕らのようなチームを受け入れてくれる賞というのもなかなか無いと思うんです。僕は別の仕事で、会社として賞を頂いた経験もあったんですけど、今回の受賞に関しては、 単純に賞を貰えたというよりも、関わっている人たち全員がお互いに責任と敬意を払いながら仕事をしてきて、結果としてそのポジティブな気持ちが、違う言語圏の人達にも通じたということが素晴らしいんだと思います。

内沼 あとは、「本のある生活」の道具の楽しみを、実際に使って、知ってもらいたいですね。その使ってもらいたいという気持ちが「BIBLIOPHILIC」というブランドのコミュニケーションデザインになったので、これからもいいコミュニケーションを続けていきたいなと思います。そして、本の世界に入ってもらったり、広げてもらったりしてくれたらいいなと思います。

インタビューを終えて

猫のスケッチににじみ出ている、ローカルな現場の心地良さ。その良さが、そのままシンボルマークになり、商品になり、小さなチームによるコンセプトが国境を越えて受賞につながったということに、驚きを感じました。

そこには、今ドイツや日本、そして世界で、「つくり方に共感できる商品に価値を見出す」といった、”エシカル”な(倫理的な)消費が求められている背景があったように思います。こうやってローカル発のマイプロジェクトが、少しずつ世界とつながりはじめているのでしょう。

今回のインタビューを通して印象に残ったのは、対話のような確かなコミュニケーションがプロジェクトを支える土台となり、大きなパワーを生み出していたということです。そのパワーに触れることで、商品に触れた人たちまで嬉しくなる。今回の受賞には、そんな手づくりプロジェクトならではの手応えと嬉しさがあったように思います。「BIBLIOPHILIC」の皆さん、改めておめでとうございました!

numabooks代表/クリエイティブ・ディレクター

1980年生まれインターネット育ち。一橋大学商学部商学科卒。往来堂書店スタッフなどフリーターとして複数のアルバイトを掛け持ちながら、2003年、本と人との出会いを提供するブックユニット「book pick orchestra」を設立。「文庫本葉書」「新世紀書店」「WRITE ON BOOKS」「book room[encounter.」など数々のプロジェクトを手がけ、2006年末まで代表をつとめる(現代表:川上洋平)。平行して自身の「本とアイデア」のレーベル「numabooks」を設立し、現在は株式会社EAT TOKYO取締役、NPO法人グリーンズ正会員なども勤める。2012年、博報堂ケトルと協業で、下北沢に本屋「B&B」をオープン。著書に『本の未来をつくる仕事/仕事の未来をつくる本』(朝日新聞出版/2009)等。

小田雄太

COMPOUND.inc 代表/デザイナー

2003年多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業後、明和電機宣伝部入社。「ナンセンスマシーンズ」のグラフィックデザインを手がける。その後、goodmorninginc. PARADOXCREATIVEでアートディレクターとして企業CI、VIの開発・ブランディングから、美術館のエキシビジョン、音楽フェスのアートディレクションまでジャンルを問わず多方面で活動。2011年、COMPOUND inc.設立。

”グリーンズ的編集学校”に、内沼さんもゲスト講師として登場!

内沼さんが手がけた本屋「B&B」に行ってみよう